26. September 2018

Peter W. Jansen

Im Herbst 2008 ist Peter W. Jansen im Alter von 78 Jahren in Gernsbach bei Baden-Baden gestorben. Er war als Journa-list, Filmkritiker und Kultur-redakteur beim SWF über viele Jahrzehnte einer der produk-tivsten Publizisten in der Bun-desrepublik. Ihm ist Band 21 der Reihe „Film & Schrift“ gewid-met, herausgegeben von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen. Das Buch wird eingeleitet mit einem sehr persönlichen Plä-doyer von Jansen „Für eine andere Filmförderung“, in dem mehr Experimente eingefordert und die Filme von Fred Kelemen dafür als beispielhaft genannt werden. Ein Essay von Wolfgang Jacobsen („Was im Gedächtnis bleibt“) informiert kenntnisreich und sensibel über Leben und Werk von Peter W. Jansen; viele Details waren mir bisher nicht bekannt. Ein Text von Anna Bitter („Das Filmen der Landschaft“) ergänzt den Essay. Aufsätze, Kritiken und Kommentare von PWJ stehen im Zentrum des Bandes. Es sind insgesamt 129 Texte aus der Zeit zwischen 1955 und 2007, die meisten (42) stammen aus den 1980er Jahren. Der älteste ist ein Text aus der Freiburger Studentenzeitung vom Mai 1955, „Das Kino ruft“, mit dem Schlusssatz: „Gehet hin“. Der jüngste wurde am 25. September 2007 in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert und würdigt den Regisseur Robert Bresson anlässlich seines 100. Geburtstages. 23 Texte stammen aus dem Vorwärts, 16 aus dem tip, 12 aus dem Filmbulletin, 21 sind Typoskripte für Hörfunkbeiträge des SWF, NDR, RB, SFB und BR. Sie sind im Buch nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet. Der Nachlass von Peter W. Jansen wird von der Deutschen Kinemathek betreut. Er war ein Autor, der über den Film hinaus viel zu sagen hatte, aber der Film steht natürlich im Mittelpunkt der ausgewählten Texte. Ich finde die meisten sehr lesenswert, am besten gefallen haben mir der Essay „Ein Jahr Kinorebellion“ (Merkur, Dezember 1968), die Laudatio auf Peter Fleischmann (1987) und der Essay über „Tiere im Film“ (Filmbulletin, Oktober 2005). Mit 441 Seiten ist es der bisher umfangreiche Band der Reihe „Film & Schrift“, die hoffentlich noch lange fortgesetzt wird. Das Coverfoto stammt aus dem Jahr 2003. Mehr zum Buch: W3atKen-BW8

Im Herbst 2008 ist Peter W. Jansen im Alter von 78 Jahren in Gernsbach bei Baden-Baden gestorben. Er war als Journa-list, Filmkritiker und Kultur-redakteur beim SWF über viele Jahrzehnte einer der produk-tivsten Publizisten in der Bun-desrepublik. Ihm ist Band 21 der Reihe „Film & Schrift“ gewid-met, herausgegeben von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen. Das Buch wird eingeleitet mit einem sehr persönlichen Plä-doyer von Jansen „Für eine andere Filmförderung“, in dem mehr Experimente eingefordert und die Filme von Fred Kelemen dafür als beispielhaft genannt werden. Ein Essay von Wolfgang Jacobsen („Was im Gedächtnis bleibt“) informiert kenntnisreich und sensibel über Leben und Werk von Peter W. Jansen; viele Details waren mir bisher nicht bekannt. Ein Text von Anna Bitter („Das Filmen der Landschaft“) ergänzt den Essay. Aufsätze, Kritiken und Kommentare von PWJ stehen im Zentrum des Bandes. Es sind insgesamt 129 Texte aus der Zeit zwischen 1955 und 2007, die meisten (42) stammen aus den 1980er Jahren. Der älteste ist ein Text aus der Freiburger Studentenzeitung vom Mai 1955, „Das Kino ruft“, mit dem Schlusssatz: „Gehet hin“. Der jüngste wurde am 25. September 2007 in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert und würdigt den Regisseur Robert Bresson anlässlich seines 100. Geburtstages. 23 Texte stammen aus dem Vorwärts, 16 aus dem tip, 12 aus dem Filmbulletin, 21 sind Typoskripte für Hörfunkbeiträge des SWF, NDR, RB, SFB und BR. Sie sind im Buch nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet. Der Nachlass von Peter W. Jansen wird von der Deutschen Kinemathek betreut. Er war ein Autor, der über den Film hinaus viel zu sagen hatte, aber der Film steht natürlich im Mittelpunkt der ausgewählten Texte. Ich finde die meisten sehr lesenswert, am besten gefallen haben mir der Essay „Ein Jahr Kinorebellion“ (Merkur, Dezember 1968), die Laudatio auf Peter Fleischmann (1987) und der Essay über „Tiere im Film“ (Filmbulletin, Oktober 2005). Mit 441 Seiten ist es der bisher umfangreiche Band der Reihe „Film & Schrift“, die hoffentlich noch lange fortgesetzt wird. Das Coverfoto stammt aus dem Jahr 2003. Mehr zum Buch: W3atKen-BW8

25. September 2018

Wild at Heart and Weird on Top

Eine Masterarbeit, die an der Universität Zürich entstanden ist. Selina Hangartner unter-sucht darin Spielformen der Ironie im Film. Die Autorin klärt zunächst den Begriff Ironie und beschreibt die möglichen Dimensionen der Ironie im Film. Drei Fallstudien bilden das Zentrum der Arbeit: WILD AT HEART (1990) von David Lynch („Zwischen Verklärung und Kritik“), THE GRAND BUDAPEST HOTEL (2014) von Wes Anderson („Zeichen und Mythos“) und A SERIOUS MAN (2009) von Ethen und Joel Coen („Nivellierung und Kontingenz“). Es gibt auf insgesamt 100 Seiten präzise Beschreibungen und interessante Erkenntnisse. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Band 36 der Buchreihe „Film- und Medienwissenschaft“, herausgegeben von Irmbert Schenk und Hans Jürgen Wulff im ibidem-Verlag. Mehr zum Buch: wild-at-heart-and-weird-on-top.html Selina Hangartner bleibt ihrem Thema treu: sie arbeitet zurzeit an ihrer Dissertation über „Selbstinszenierungen des frühen Tonfilms. Selbstreflexivität und Ironie“.

Eine Masterarbeit, die an der Universität Zürich entstanden ist. Selina Hangartner unter-sucht darin Spielformen der Ironie im Film. Die Autorin klärt zunächst den Begriff Ironie und beschreibt die möglichen Dimensionen der Ironie im Film. Drei Fallstudien bilden das Zentrum der Arbeit: WILD AT HEART (1990) von David Lynch („Zwischen Verklärung und Kritik“), THE GRAND BUDAPEST HOTEL (2014) von Wes Anderson („Zeichen und Mythos“) und A SERIOUS MAN (2009) von Ethen und Joel Coen („Nivellierung und Kontingenz“). Es gibt auf insgesamt 100 Seiten präzise Beschreibungen und interessante Erkenntnisse. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Band 36 der Buchreihe „Film- und Medienwissenschaft“, herausgegeben von Irmbert Schenk und Hans Jürgen Wulff im ibidem-Verlag. Mehr zum Buch: wild-at-heart-and-weird-on-top.html Selina Hangartner bleibt ihrem Thema treu: sie arbeitet zurzeit an ihrer Dissertation über „Selbstinszenierungen des frühen Tonfilms. Selbstreflexivität und Ironie“.

23. September 2018

Romy Schneider zum 80. Geburtstag

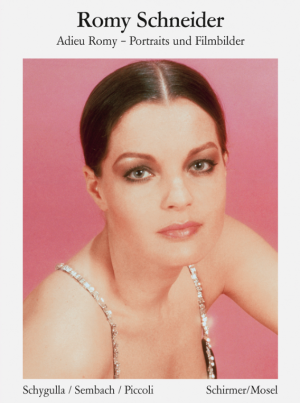

Heute wäre die Schauspielerin Romy Schneider 80 Jahre alt geworden. Leider ist sie im Mai 1982 im Alter von nur 43 Jahren in Paris verstorben. Über ihr Leben und ihre Filme gibt es zahlreiche Bücher, zum Beispiel die Biografie von Günter Krenn (2008) und den Bildband „Romy Schneider. Film für Film“ (2017). Neu erschienen sind jetzt zwei Bücher im Verlag Schirmer/ Mosel und eine Ausgabe von Der Spiegel Biografie. Das Buch „Adieu, Romy“ enthält 115 beeindruckende Portraits und Filmbilder, Texte von Klaus-Jürgen Sembach, Hanna Schygulla und Michel Piccoli, eine Biografie und eine Filmografie. Eine schöne Würdigung ihres 80. Geburtstags. Mehr zum Buch: id=274

Heute wäre die Schauspielerin Romy Schneider 80 Jahre alt geworden. Leider ist sie im Mai 1982 im Alter von nur 43 Jahren in Paris verstorben. Über ihr Leben und ihre Filme gibt es zahlreiche Bücher, zum Beispiel die Biografie von Günter Krenn (2008) und den Bildband „Romy Schneider. Film für Film“ (2017). Neu erschienen sind jetzt zwei Bücher im Verlag Schirmer/ Mosel und eine Ausgabe von Der Spiegel Biografie. Das Buch „Adieu, Romy“ enthält 115 beeindruckende Portraits und Filmbilder, Texte von Klaus-Jürgen Sembach, Hanna Schygulla und Michel Piccoli, eine Biografie und eine Filmografie. Eine schöne Würdigung ihres 80. Geburtstags. Mehr zum Buch: id=274

Hans-Jürgen Syberberg hat Romy Schneider 1966 in Kitz-bühel getroffen und mit ihr den dokumentarischen Film ROMY – PORTRAIT EINES GESICHTS gedreht, der aber nach einem Einspruch ihres Ehemannes Harry Meyen nur in einer ver-stümmelten Fassung ausge-strahlt wurde. Er ist erst später in einer von Syberberg autori-sierten Fassung publiziert worden. Das Buch „Romy in Kitzbühel 1966“ enthält ein Vorwort von Syberberg, Fotos von einer Filmvorführung in Demmin 2017, eine Transkription der Filmtexte von ROMY. PORTRAIT EINES GESICHTS, ein sehr informatives Nachwort von Thilo Wydra und eine DVD des Films (60 Minuten). Auch dies ist ein schönes Geschenk zu ihrem 80. Geburtstag. Mehr zum Buch: 26i5g0

Hans-Jürgen Syberberg hat Romy Schneider 1966 in Kitz-bühel getroffen und mit ihr den dokumentarischen Film ROMY – PORTRAIT EINES GESICHTS gedreht, der aber nach einem Einspruch ihres Ehemannes Harry Meyen nur in einer ver-stümmelten Fassung ausge-strahlt wurde. Er ist erst später in einer von Syberberg autori-sierten Fassung publiziert worden. Das Buch „Romy in Kitzbühel 1966“ enthält ein Vorwort von Syberberg, Fotos von einer Filmvorführung in Demmin 2017, eine Transkription der Filmtexte von ROMY. PORTRAIT EINES GESICHTS, ein sehr informatives Nachwort von Thilo Wydra und eine DVD des Films (60 Minuten). Auch dies ist ein schönes Geschenk zu ihrem 80. Geburtstag. Mehr zum Buch: 26i5g0

In der Zeitschriftenreihe Der Spiegel Biografie ist zu Romys 80. Geburtstag ein sehr lesens-wertes Heft erschienen. Es montiert neue Essays, Gesprä-che, Spiegel-Zitate und Auszüge aus ihrem Tagebuch zu einem beeindruckenden Erinnerungs-bild. Die Essays stammen von Wolfgang Höbel, Thomas Koeb-ner (aus den Film-Konzepten 13/2009), Lars-Olaf Beier und Bettina Musall. Ein überra-schender Fund ist das Gespräch der Spiegel-Redakteure Walter Busse und Günter Gaus mit der damals zwanzigjährigen Romy aus dem Jahr 1959, das als Tonband im Archiv überlebt hat. Zwei Gespräche hat die für das Heft verantwortliche Redakteurin Bettina Musall mit dem Journalisten Michael Jürgs und der Regisseurin Emily Atef (3 TAGE IN QUIBERON) geführt. 122 Seiten, viele Abbildungen. Mehr zum Heft: biografie-4-2018.html

In der Zeitschriftenreihe Der Spiegel Biografie ist zu Romys 80. Geburtstag ein sehr lesens-wertes Heft erschienen. Es montiert neue Essays, Gesprä-che, Spiegel-Zitate und Auszüge aus ihrem Tagebuch zu einem beeindruckenden Erinnerungs-bild. Die Essays stammen von Wolfgang Höbel, Thomas Koeb-ner (aus den Film-Konzepten 13/2009), Lars-Olaf Beier und Bettina Musall. Ein überra-schender Fund ist das Gespräch der Spiegel-Redakteure Walter Busse und Günter Gaus mit der damals zwanzigjährigen Romy aus dem Jahr 1959, das als Tonband im Archiv überlebt hat. Zwei Gespräche hat die für das Heft verantwortliche Redakteurin Bettina Musall mit dem Journalisten Michael Jürgs und der Regisseurin Emily Atef (3 TAGE IN QUIBERON) geführt. 122 Seiten, viele Abbildungen. Mehr zum Heft: biografie-4-2018.html

Meinen ersten Film mit Romy Schneider habe ich 1953 gesehen: WENN DER WEISSE FLIEDER WIEDER BLÜHT. Ich fühlte mich ihr über alle Jahrzehnte sehr nahe, denn es gibt eine biografische Verbindung zwischen uns: wir wurden am gleichen Tag im selben Jahr geboren.

22. September 2018

Ein Führer durch das lasterhafte Berlin

Konrad Haemmerling (1888-1957) hat unter dem Namen Curt Moreck in der Weimarer Repu-blik viele Romane und Sach-bücher publiziert. In meinem Regal steht seine wunderbare „Sittengeschichte des Kinos“ (1926). 1931 hat er einen „Füh-rer durch das lasterhafte Berlin“ veröffentlicht, der jetzt im be.bra verlag, herausgegeben von Marijke Topp, in einer Neuaus-gabe erschienen ist. Morecks Leitsatz: „Ohne den Führer verliert man kostbare Zeit, die man besser dem Genuss wid-met.“ Die Zentren des Amüsier-betriebs sind für den gut informierten Autor die Friedrichstraße und der Kurfürstendamm. Das Vergnügen beginnt beim Nachmittagstee (mit Tanz im Esplanade), in der Mokkadiele (beispielsweise in der Potsda-mer Straße) oder im Kaffeehaus (in Kempinskis Café Vaterland herrscht immer Hochbetrieb). Wenn es dämmert, kann man ins Kino gehen: „Die meisten Berliner Kinos sind imposante Räume mit behaglicher Atmosphäre. Um die Gedächtniskirche herum gruppieren sich die Kinopaläste der großen Gesellschaften, über den Portalen in Flammen-schrift ankündigend, was drinnen über die Projektionswand läuft.“ Auch auf Mendelsohns „Universum“ am Kurfürstendamm wird hingewiesen. Ein Leitsatz lautet dann: „Geteiltes Vergnügen ist doppeltes Vergnügen“. Den Abend beginnt man mit einem kulinari-schen Intermezzo (im Haus Vaterland kann man die Küchen fast aller Nationen genießen). Rummelplätze, Varietés und Kabaretts locken zum Besuch. Der Nachtbetrieb findet in Tanzpalästen statt, und wenn man unersättlich ist, kann man noch einen Blick in die Unterwelt werfen. Das Buch lässt sich gut lesen. Es wurde angereichert mit historischen Fotos, einem Glossar und einer „Übersicht über die Etablissements“. Stadtpläne auf den Innenseiten vorn und hinten sorgen für Orientierung. Mehr zum Buch: das-lasterhafte-berlin.html

Konrad Haemmerling (1888-1957) hat unter dem Namen Curt Moreck in der Weimarer Repu-blik viele Romane und Sach-bücher publiziert. In meinem Regal steht seine wunderbare „Sittengeschichte des Kinos“ (1926). 1931 hat er einen „Füh-rer durch das lasterhafte Berlin“ veröffentlicht, der jetzt im be.bra verlag, herausgegeben von Marijke Topp, in einer Neuaus-gabe erschienen ist. Morecks Leitsatz: „Ohne den Führer verliert man kostbare Zeit, die man besser dem Genuss wid-met.“ Die Zentren des Amüsier-betriebs sind für den gut informierten Autor die Friedrichstraße und der Kurfürstendamm. Das Vergnügen beginnt beim Nachmittagstee (mit Tanz im Esplanade), in der Mokkadiele (beispielsweise in der Potsda-mer Straße) oder im Kaffeehaus (in Kempinskis Café Vaterland herrscht immer Hochbetrieb). Wenn es dämmert, kann man ins Kino gehen: „Die meisten Berliner Kinos sind imposante Räume mit behaglicher Atmosphäre. Um die Gedächtniskirche herum gruppieren sich die Kinopaläste der großen Gesellschaften, über den Portalen in Flammen-schrift ankündigend, was drinnen über die Projektionswand läuft.“ Auch auf Mendelsohns „Universum“ am Kurfürstendamm wird hingewiesen. Ein Leitsatz lautet dann: „Geteiltes Vergnügen ist doppeltes Vergnügen“. Den Abend beginnt man mit einem kulinari-schen Intermezzo (im Haus Vaterland kann man die Küchen fast aller Nationen genießen). Rummelplätze, Varietés und Kabaretts locken zum Besuch. Der Nachtbetrieb findet in Tanzpalästen statt, und wenn man unersättlich ist, kann man noch einen Blick in die Unterwelt werfen. Das Buch lässt sich gut lesen. Es wurde angereichert mit historischen Fotos, einem Glossar und einer „Übersicht über die Etablissements“. Stadtpläne auf den Innenseiten vorn und hinten sorgen für Orientierung. Mehr zum Buch: das-lasterhafte-berlin.html

21. September 2018

Robert Hunger-Bühler

Er ist ein charismatischer Schweizer Schauspieler, und so hat es seine Logik, dass der Limmat Verlag eine sehr beein-druckende Publikation über ihn veröffentlicht hat. Robert Hunger-Bühler (*1953) gehört zum Ensemble des Schauspiel-hauses Zürich, ist aber auch im Kino und im Fernsehen präsent. Er schreibt Gedichte, skizziert und malt. Auf 50 Seiten doku-mentiert der Band Eintragungen in seinem Journal 1978-2018. Mit seinem jüngeren Bruder Hans Peter führte er ein Gespräch über ihr Leben, das in mehreren Teilen abgedruckt ist. Die Textbeiträge stammen von Mathias Balzer (Kulturredakteur), Klaus Dermutz (Autor, auch Herausgeber des Buches und Interviewpartner von Hunger-Bühler), Thomas M. Gehring (Psychologe), Christoph Gröner (Programmer; über den Filmschau-spieler Robert Hunger-Bühler), Alexandra Kedves (Kulturredakteurin), Peter Kümmel (Theaterkritiker der Zeit), Lothar Lohs (Redakteur der Bühne), Peter von Matt (Kulturhistoriker), Stefan Mayer (Kostüm-bildner), Haralampi G. Oroschakoff (Maler), Arnaud des Pallières (Filmregisseur), Milo Rau (Theaterregisseur), Alfred Robatschek (Regisseur), Martin Schäfer (Redakteur), Anna Viebrock (Bühnen-bildnerin) und Stefan Zweifel (Moderator und Übersetzer). Sie fügen sich zu einem sehr komplexen Bild des Schauspielers. Ein illustrierter Lebenslauf und eine Auflistung der Rollen, die er verkörpert hat, schließend den Band ab. Mehr zum Buch: den-menschen-spielen.html

Er ist ein charismatischer Schweizer Schauspieler, und so hat es seine Logik, dass der Limmat Verlag eine sehr beein-druckende Publikation über ihn veröffentlicht hat. Robert Hunger-Bühler (*1953) gehört zum Ensemble des Schauspiel-hauses Zürich, ist aber auch im Kino und im Fernsehen präsent. Er schreibt Gedichte, skizziert und malt. Auf 50 Seiten doku-mentiert der Band Eintragungen in seinem Journal 1978-2018. Mit seinem jüngeren Bruder Hans Peter führte er ein Gespräch über ihr Leben, das in mehreren Teilen abgedruckt ist. Die Textbeiträge stammen von Mathias Balzer (Kulturredakteur), Klaus Dermutz (Autor, auch Herausgeber des Buches und Interviewpartner von Hunger-Bühler), Thomas M. Gehring (Psychologe), Christoph Gröner (Programmer; über den Filmschau-spieler Robert Hunger-Bühler), Alexandra Kedves (Kulturredakteurin), Peter Kümmel (Theaterkritiker der Zeit), Lothar Lohs (Redakteur der Bühne), Peter von Matt (Kulturhistoriker), Stefan Mayer (Kostüm-bildner), Haralampi G. Oroschakoff (Maler), Arnaud des Pallières (Filmregisseur), Milo Rau (Theaterregisseur), Alfred Robatschek (Regisseur), Martin Schäfer (Redakteur), Anna Viebrock (Bühnen-bildnerin) und Stefan Zweifel (Moderator und Übersetzer). Sie fügen sich zu einem sehr komplexen Bild des Schauspielers. Ein illustrierter Lebenslauf und eine Auflistung der Rollen, die er verkörpert hat, schließend den Band ab. Mehr zum Buch: den-menschen-spielen.html

20. September 2018

Die Herausforderungen des Films

Filmsoziologie ist ein interes-santer wissenschaftlicher Bereich, dem in den letzten Jahren immer mehr Aufmerk-samkeit gewidmet wird. Dem Thema ist der erste Band der neuen Reihe „Film und Bewegt-bild in Kultur und Gesellschaft“ gewidmet, die im Verlag Springer VS erscheint. 19 Texte sind hier versammelt. Ich nenne zehn, die ich besonders interessant finde. Irmbert Schenk beschäftigt sich mit Text und Kontext in der Filmanalyse und macht Anmerkungen zur Rezeption von DAS LEBEN IST SCHÖN von Roberto Benigni. Jörn Ahrens formuliert eine Gesellschaftsanalyse des Films THE APARTMENT von Billy Wilder. Bei Olaf Behrend geht es um die Darstellung von Selbst- und Fremdinstrumentalisierung und generationaler Entgrenzung in LA MALA EDUCATIÓN von Pedro Almodóvar. Anna Schober äußert sich zu den Gastarbeiterfilmen von Rainer Werner Fassbinder. Marc Dietrich unternimmt eine exemplarische Analyse des Films SPRING BREAK! aus soziologisch-intertextueller Perspektive. Rainer Winter befasst sich mit der Repräsentation der Psychoanalyse im Hollywoodfilm und in US-amerikanischen Fernsehserien. Von Olaf Sanders stammt ein Beitrag über Bildung in Serie. Madeline Dahl richtet ihren film- und fernsehsoziologischen Blick auf die Funktion der Sitcom. Fernando Ramos Arenas schreibt über die Filmkultur in der DDR um 1960. Lutz Hieber formuliert eine kulturwissenschaftliche Methodik für Hollywoodfilme. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Ich bin gespannt auf die nächsten Bände der Reihe. Mehr zum Buch: 3658183519

Filmsoziologie ist ein interes-santer wissenschaftlicher Bereich, dem in den letzten Jahren immer mehr Aufmerk-samkeit gewidmet wird. Dem Thema ist der erste Band der neuen Reihe „Film und Bewegt-bild in Kultur und Gesellschaft“ gewidmet, die im Verlag Springer VS erscheint. 19 Texte sind hier versammelt. Ich nenne zehn, die ich besonders interessant finde. Irmbert Schenk beschäftigt sich mit Text und Kontext in der Filmanalyse und macht Anmerkungen zur Rezeption von DAS LEBEN IST SCHÖN von Roberto Benigni. Jörn Ahrens formuliert eine Gesellschaftsanalyse des Films THE APARTMENT von Billy Wilder. Bei Olaf Behrend geht es um die Darstellung von Selbst- und Fremdinstrumentalisierung und generationaler Entgrenzung in LA MALA EDUCATIÓN von Pedro Almodóvar. Anna Schober äußert sich zu den Gastarbeiterfilmen von Rainer Werner Fassbinder. Marc Dietrich unternimmt eine exemplarische Analyse des Films SPRING BREAK! aus soziologisch-intertextueller Perspektive. Rainer Winter befasst sich mit der Repräsentation der Psychoanalyse im Hollywoodfilm und in US-amerikanischen Fernsehserien. Von Olaf Sanders stammt ein Beitrag über Bildung in Serie. Madeline Dahl richtet ihren film- und fernsehsoziologischen Blick auf die Funktion der Sitcom. Fernando Ramos Arenas schreibt über die Filmkultur in der DDR um 1960. Lutz Hieber formuliert eine kulturwissenschaftliche Methodik für Hollywoodfilme. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Ich bin gespannt auf die nächsten Bände der Reihe. Mehr zum Buch: 3658183519

19. September 2018

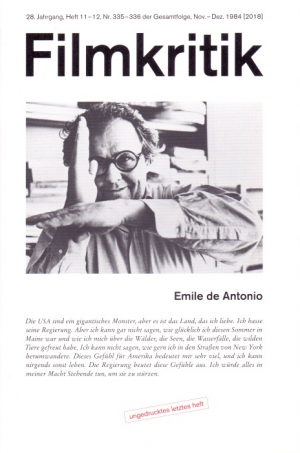

Das letzte Heft der Filmkritik

Die Zeitschrift Filmkritik gab es von 1957 bis 1984. Ich hatte sie ab 1959 abonniert, sie war für meine Filmbildung von großer Bedeutung, in meinem Regal stehen die einzelnen Jahrgänge in rotem Leinen gebunden nebeneinander und werden auch oft konsul-tiert. Nur die fünf Dop-pelnummern des Jahr-gangs 1984 wirken daneben etwas verloren. Jetzt ist – große Über-raschung! – das letzte Heft, das aus Kosten-gründen nicht gedruckt werden konnte, mit einer Verspätung von 34 Jahren in Printform erschienen, publiziert vom Verlag Brinkmann & Bose. Thema des Heftes ist der amerikanische Dokumentarfilmregisseur Emile de Antonio (1919-1989). Sein wohl bekanntester Film ist IN THE YEAR OF THE PIG (1968). In der Filmkritik (Nr. 335-336) ist ihm ein sehr lesenswerter Aufsatz von Jürgen Ebert gewidmet („Der Film richtet die Geschichte“) und ein Gespräch dokumentiert, das Arno Luik 1984 mit Emile de Antonio in New York geführt hat. Es enthält viele Informationen über sein Leben und Denken. In der Aggression gegen die amerikanische Politik hat es an Aktualität nicht verloren. – Für einen Sammler ist es natürlich wunderbar, wenn ein Jahrgang abgeschlossen wird. Fragt sich nur, ob der Buchbinder noch das rote Leinen vorrätig hat. Mehr zum Heft: http://www.brinkmann-bose.de

Die Zeitschrift Filmkritik gab es von 1957 bis 1984. Ich hatte sie ab 1959 abonniert, sie war für meine Filmbildung von großer Bedeutung, in meinem Regal stehen die einzelnen Jahrgänge in rotem Leinen gebunden nebeneinander und werden auch oft konsul-tiert. Nur die fünf Dop-pelnummern des Jahr-gangs 1984 wirken daneben etwas verloren. Jetzt ist – große Über-raschung! – das letzte Heft, das aus Kosten-gründen nicht gedruckt werden konnte, mit einer Verspätung von 34 Jahren in Printform erschienen, publiziert vom Verlag Brinkmann & Bose. Thema des Heftes ist der amerikanische Dokumentarfilmregisseur Emile de Antonio (1919-1989). Sein wohl bekanntester Film ist IN THE YEAR OF THE PIG (1968). In der Filmkritik (Nr. 335-336) ist ihm ein sehr lesenswerter Aufsatz von Jürgen Ebert gewidmet („Der Film richtet die Geschichte“) und ein Gespräch dokumentiert, das Arno Luik 1984 mit Emile de Antonio in New York geführt hat. Es enthält viele Informationen über sein Leben und Denken. In der Aggression gegen die amerikanische Politik hat es an Aktualität nicht verloren. – Für einen Sammler ist es natürlich wunderbar, wenn ein Jahrgang abgeschlossen wird. Fragt sich nur, ob der Buchbinder noch das rote Leinen vorrätig hat. Mehr zum Heft: http://www.brinkmann-bose.de  Hinzuweisen ist außerdem auf das Register der Jahrgänge 1975-1984 der Zeitschrift Filmkritik, das vom Harun Farocki Institut in Berlin herausgege-ben wurde und bei Motto Books erschienen ist: mottodistribution.com

Hinzuweisen ist außerdem auf das Register der Jahrgänge 1975-1984 der Zeitschrift Filmkritik, das vom Harun Farocki Institut in Berlin herausgege-ben wurde und bei Motto Books erschienen ist: mottodistribution.com

Man kann es als pdf-Datei herunter-laden oder in gedruckter Form erwerben.Dafür muss man nur 8 € bezahlen.

18. September 2018

„Was dann nachher so schön fliegt“

Er ist „Streiflicht“-Redakteur der Süddeutschen Zeitung, schreibt dort gelegentlich für die Seite 3, und ich lese seine Texte sehr gerne. Hilmar Klute hat jetzt seinen ersten Roman publiziert: „Was dann nachher so schön fliegt“. Er erzählt in Ich-Form die Erlebnisse und Gedanken des 20jährigen Volker Winterberg, der in Bochum als Zivildienst-leistender in einem Altenheim tätig ist, Gedichte schreibt, ohne Geld einen Kurztrip nach Paris unternimmt und zu einem Treffen von Nachwuchsschrift-stellern nach West-Berlin eingeladen wird. Das alles passiert Mitte der 1980er Jahre. Volker trifft in Berlin die attraktive Katja und den sehr selbstbewussten Dichterkollegen Thomas, begegnet Heiner Müller, projiziert sich in Gedanken in die Gruppe 47 und erlebt die geteilte Stadt mit dem Blick auf die Mauer von der Dachterrasse des Karstadt-Cafés am Herrmannplatz. Zwischendurch sind wir als Leser immer wieder im Altenheim, erleben den Alltag mit Demenzkranken, die auf sehr unterschiedliche Weise betreut werden. Volker verliert die Sympathien seiner Kolleginnen und Kollegen, weil er sich mehr und mehr mit sich und seiner Lyrik beschäftigt. Als die Zeit des Zivildienstes zu Ende gegangen ist, kehrt Volker noch einmal nach Berlin zurück, aber die Stadt bleibt ihm fremd. So fährt er am Ende in ein kleines Dorf namens Schreyahn in Niedersachsen und wirft dort sein Notizbuch ins Feuer. Diese Coming-of Age-Geschichte wird von Hilmar Klute wunderbar erzählt, ist mit großer Sensibilität formuliert und spannend zu lesen in der Kontrastierung von Literaturszene und realem Leben. Mehr zum Buch: 978-3-86971-178-2/

Er ist „Streiflicht“-Redakteur der Süddeutschen Zeitung, schreibt dort gelegentlich für die Seite 3, und ich lese seine Texte sehr gerne. Hilmar Klute hat jetzt seinen ersten Roman publiziert: „Was dann nachher so schön fliegt“. Er erzählt in Ich-Form die Erlebnisse und Gedanken des 20jährigen Volker Winterberg, der in Bochum als Zivildienst-leistender in einem Altenheim tätig ist, Gedichte schreibt, ohne Geld einen Kurztrip nach Paris unternimmt und zu einem Treffen von Nachwuchsschrift-stellern nach West-Berlin eingeladen wird. Das alles passiert Mitte der 1980er Jahre. Volker trifft in Berlin die attraktive Katja und den sehr selbstbewussten Dichterkollegen Thomas, begegnet Heiner Müller, projiziert sich in Gedanken in die Gruppe 47 und erlebt die geteilte Stadt mit dem Blick auf die Mauer von der Dachterrasse des Karstadt-Cafés am Herrmannplatz. Zwischendurch sind wir als Leser immer wieder im Altenheim, erleben den Alltag mit Demenzkranken, die auf sehr unterschiedliche Weise betreut werden. Volker verliert die Sympathien seiner Kolleginnen und Kollegen, weil er sich mehr und mehr mit sich und seiner Lyrik beschäftigt. Als die Zeit des Zivildienstes zu Ende gegangen ist, kehrt Volker noch einmal nach Berlin zurück, aber die Stadt bleibt ihm fremd. So fährt er am Ende in ein kleines Dorf namens Schreyahn in Niedersachsen und wirft dort sein Notizbuch ins Feuer. Diese Coming-of Age-Geschichte wird von Hilmar Klute wunderbar erzählt, ist mit großer Sensibilität formuliert und spannend zu lesen in der Kontrastierung von Literaturszene und realem Leben. Mehr zum Buch: 978-3-86971-178-2/

16. September 2018

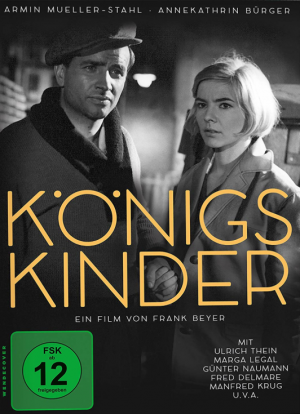

KÖNIGSKINDER (1962)

Als ich diesen DEFA-Film 1962 gesehen habe, war ich von sei-ner Dramaturgie und seiner Bildsprache sehr beeindruckt. Das hat sich beim Wiedersehen nicht verändert. Erzählt wird die Geschichte des Liebespaares Magdalena und Michael, das – nach dem Volksliedmotiv – nicht zueinander kommen kann. Es ist die Zeit des Nationalsozialismus. Michael, Maurer und Kommu-nist, wird zu 15 Jahren Zucht-haus verurteilt. Magdalena geht in den Untergrund und wird später Partisanin. Als Michael 1943 in einem Strafbataillon Dienst leistet, trifft er dort seinen Freund Jürgen, der inzwischen Unteroffizier ist. Die Spannung zwischen beiden ist groß, aber Jürgen rettet Michael einmal das Leben und am Ende laufen beide zur Roten Armee über. Es bleibt offen, ob sich die Königskinder Magdalena und Michael nach Kriegsende wiedersehen werden. Hauptdarsteller sind Armin Mueller-Stahl (Michael), Ulrich Thein (Jochen) und Annekathrin Bürger (Magdalena). In einer Nebenrolle als Hauptmann ist Manfred Krug zu erkennen. Herausragend: die Kameraarbeit von Günter Marczin-kowsky, das dramaturgische Konzept von Gerhard Hartwig und die Bauten von Alfred Hirschmeier. Regie führte Frank Beyer. Die DVD des Films ist kürzlich bei Spondo erschienen. Mehr zur DVD: koenigskinder.html

Als ich diesen DEFA-Film 1962 gesehen habe, war ich von sei-ner Dramaturgie und seiner Bildsprache sehr beeindruckt. Das hat sich beim Wiedersehen nicht verändert. Erzählt wird die Geschichte des Liebespaares Magdalena und Michael, das – nach dem Volksliedmotiv – nicht zueinander kommen kann. Es ist die Zeit des Nationalsozialismus. Michael, Maurer und Kommu-nist, wird zu 15 Jahren Zucht-haus verurteilt. Magdalena geht in den Untergrund und wird später Partisanin. Als Michael 1943 in einem Strafbataillon Dienst leistet, trifft er dort seinen Freund Jürgen, der inzwischen Unteroffizier ist. Die Spannung zwischen beiden ist groß, aber Jürgen rettet Michael einmal das Leben und am Ende laufen beide zur Roten Armee über. Es bleibt offen, ob sich die Königskinder Magdalena und Michael nach Kriegsende wiedersehen werden. Hauptdarsteller sind Armin Mueller-Stahl (Michael), Ulrich Thein (Jochen) und Annekathrin Bürger (Magdalena). In einer Nebenrolle als Hauptmann ist Manfred Krug zu erkennen. Herausragend: die Kameraarbeit von Günter Marczin-kowsky, das dramaturgische Konzept von Gerhard Hartwig und die Bauten von Alfred Hirschmeier. Regie führte Frank Beyer. Die DVD des Films ist kürzlich bei Spondo erschienen. Mehr zur DVD: koenigskinder.html

15. September 2018

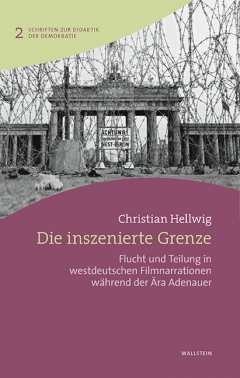

Die inszenierte Grenze

Eine Dissertation, die an der Universität Hannover entstan-den ist. Christian Hellwig untersucht darin „Flucht und Teilung in westdeutschen Filmnarrationen während der Ära Adenauer“. Er nutzt den Spielfilm als historische und mentalitätsgeschichtliche Quelle. Sieben exemplarische Analysen bilden das Zentrum des Textes. Dies sind die vom Autor ausgewählten Filme: WEG OHNE UMKEHR (1953) von Victor Vicas, HIMMEL OHNE STERNE (1955) von Helmut Käutner, FLUCHT NACH BERLIN (1961) von Will Tremper, TUNNEL 28 (1962) von Robert Siodmak, SONDERURLAUB (1963) von Rainer Erler, VERSPÄTUNG IN MARIENBORN (1963) von Rolf Hädrich und DURCHBRUCH LOK 234 (1963) von Frank Wisbar. Jeder Analyse sind ein kurze Inhaltsangabe und ein präzises Sequenzprotokoll vorangestellt. Die inhaltlichen und formalen Erkenntnisse des Autors wirken überzeugend. Am Ende erfolgt noch ein medialer Vergleich der Filme (Regie, Drehbuch, Produktion, Mitwirkende). „Fazit und Ausblick“ schließen den Text ab. Auf DEFA-Produktionen zum Thema deutsch-deutsche Grenze wird immer wieder hingewiesen. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: die-inszenierte-grenze.html

Eine Dissertation, die an der Universität Hannover entstan-den ist. Christian Hellwig untersucht darin „Flucht und Teilung in westdeutschen Filmnarrationen während der Ära Adenauer“. Er nutzt den Spielfilm als historische und mentalitätsgeschichtliche Quelle. Sieben exemplarische Analysen bilden das Zentrum des Textes. Dies sind die vom Autor ausgewählten Filme: WEG OHNE UMKEHR (1953) von Victor Vicas, HIMMEL OHNE STERNE (1955) von Helmut Käutner, FLUCHT NACH BERLIN (1961) von Will Tremper, TUNNEL 28 (1962) von Robert Siodmak, SONDERURLAUB (1963) von Rainer Erler, VERSPÄTUNG IN MARIENBORN (1963) von Rolf Hädrich und DURCHBRUCH LOK 234 (1963) von Frank Wisbar. Jeder Analyse sind ein kurze Inhaltsangabe und ein präzises Sequenzprotokoll vorangestellt. Die inhaltlichen und formalen Erkenntnisse des Autors wirken überzeugend. Am Ende erfolgt noch ein medialer Vergleich der Filme (Regie, Drehbuch, Produktion, Mitwirkende). „Fazit und Ausblick“ schließen den Text ab. Auf DEFA-Produktionen zum Thema deutsch-deutsche Grenze wird immer wieder hingewiesen. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: die-inszenierte-grenze.html