15. April 2015

Martin Scorsese

Er hat drei herausragende Dokumentarfilme zur Musikgeschichte gedreht: über das Abschiedskonzert der kanadischen Band „The Band“, THE LAST WALTZ (1978), über den Aufstieg eines großen Sängers, NO DIRECTION HOME – BOB DYLAN (2005) und über die „Rolling Stones“, SHINE A LIGHT (2008). Musik spielt in allen Filmen von Martin Scorsese eine große Rolle. So hat es eine Logik, dass ihm der zweite Band der Reihe „FilmMusik“ der edition text + kritik gewidmet ist. In fünf Beiträgen geht es um die Beziehung zwischen Scorsese und der Musik. Jonathan Godsall schreibt über „Präexistente Musik als Autorensignatur in den Filmen Martin Scorseses“. Robert Robenalt porträtiert Robbie Robertson als Scorseses music supervisor. Ingo Lehmann untersucht die Spur der Oper und ihre Relevanz in Martin Scorseses Spielfilmen. Eckhard Pabst analysiert den Score von Bernard Herrmann für den Film TAXI DRIVER. Und Willem Strank beschäftigt sich mit der Musik zu Scorseses THE WOLF ON WALL STREET – das sind insgesamt 54 Musiktitel aus unterschiedlichsten Bereichen, die hier miteinander verbunden sind. Der schmale Band (128 Seiten) vermittelt viel vom komplexen Umgang Scorseses mit vorhandener, also ihm vertrauter und für ihn komponierter Musik. Für die Fans des Regisseurs (ich gehöre zu ihnen) eine unverzichtbare Publikation. Mehr zum Buch: VR0jmByWFgs

Er hat drei herausragende Dokumentarfilme zur Musikgeschichte gedreht: über das Abschiedskonzert der kanadischen Band „The Band“, THE LAST WALTZ (1978), über den Aufstieg eines großen Sängers, NO DIRECTION HOME – BOB DYLAN (2005) und über die „Rolling Stones“, SHINE A LIGHT (2008). Musik spielt in allen Filmen von Martin Scorsese eine große Rolle. So hat es eine Logik, dass ihm der zweite Band der Reihe „FilmMusik“ der edition text + kritik gewidmet ist. In fünf Beiträgen geht es um die Beziehung zwischen Scorsese und der Musik. Jonathan Godsall schreibt über „Präexistente Musik als Autorensignatur in den Filmen Martin Scorseses“. Robert Robenalt porträtiert Robbie Robertson als Scorseses music supervisor. Ingo Lehmann untersucht die Spur der Oper und ihre Relevanz in Martin Scorseses Spielfilmen. Eckhard Pabst analysiert den Score von Bernard Herrmann für den Film TAXI DRIVER. Und Willem Strank beschäftigt sich mit der Musik zu Scorseses THE WOLF ON WALL STREET – das sind insgesamt 54 Musiktitel aus unterschiedlichsten Bereichen, die hier miteinander verbunden sind. Der schmale Band (128 Seiten) vermittelt viel vom komplexen Umgang Scorseses mit vorhandener, also ihm vertrauter und für ihn komponierter Musik. Für die Fans des Regisseurs (ich gehöre zu ihnen) eine unverzichtbare Publikation. Mehr zum Buch: VR0jmByWFgs

14. April 2015

Susan Sontag

Sie war Essayistin und Schriftstellerin, hatte eine große Affinität zum Kino und hat selbst sechs Filme gedreht, die allerdings wenig bekannt sind. Im Januar und Februar fand im Berliner Arsenal eine Veranstaltungsreihe statt, die Susan Sontag (1933-2004) gewidmet war und von Ralph Eue kuratiert wurde. Dazu erschien bei Synema in Wien auch eine kleine Publikation, auf die ich aufmerksam machen möchte. Der Einleitungstext stammt natürlich von Ralph Eue und öffnet den Blick auf ihr Werk („An Affair to Remember / Susan-Kino-Sontag-Film“). Dudley Andrew und Colin Burnett schreiben über „Susan Sontag und die Modernität des Kinos“. Jonathan Rosenbaums Würdigung hat den Titel „Goodbye Susan, Goodbye: Sontag und das Kino“. E. Ann Kaplan beschäftigt sich mit den Filmen DUETT FÖR KANNIBALER (1969) und BRÖDER CARL (1971). Ein Brief von Susan Sontag an Hans Jürgen Syberberg, dessen Film HITLER, EIN FILM AUS DEUTSCHLAND sie sehr bewunderte, ist im Faksimile abgedruckt. Ralph Eue hat ein „ABeCeDarium“ zu Susan Sontag über Kino und Cinephilie, Film und Filmemachen mit schönen Zitaten zusammengestellt, eine kommentierte Liste mit Filmen über oder mit Susan Sontag sowie eine kurze Biografie. Der Untertitel der Publikation heißt „Transatlantische und transmediale Verbindungen“. Mit vielen, gut ausgewählten Abbildungen. Eine Hommage. Mehr zum Buch: 19&ss1=y

Sie war Essayistin und Schriftstellerin, hatte eine große Affinität zum Kino und hat selbst sechs Filme gedreht, die allerdings wenig bekannt sind. Im Januar und Februar fand im Berliner Arsenal eine Veranstaltungsreihe statt, die Susan Sontag (1933-2004) gewidmet war und von Ralph Eue kuratiert wurde. Dazu erschien bei Synema in Wien auch eine kleine Publikation, auf die ich aufmerksam machen möchte. Der Einleitungstext stammt natürlich von Ralph Eue und öffnet den Blick auf ihr Werk („An Affair to Remember / Susan-Kino-Sontag-Film“). Dudley Andrew und Colin Burnett schreiben über „Susan Sontag und die Modernität des Kinos“. Jonathan Rosenbaums Würdigung hat den Titel „Goodbye Susan, Goodbye: Sontag und das Kino“. E. Ann Kaplan beschäftigt sich mit den Filmen DUETT FÖR KANNIBALER (1969) und BRÖDER CARL (1971). Ein Brief von Susan Sontag an Hans Jürgen Syberberg, dessen Film HITLER, EIN FILM AUS DEUTSCHLAND sie sehr bewunderte, ist im Faksimile abgedruckt. Ralph Eue hat ein „ABeCeDarium“ zu Susan Sontag über Kino und Cinephilie, Film und Filmemachen mit schönen Zitaten zusammengestellt, eine kommentierte Liste mit Filmen über oder mit Susan Sontag sowie eine kurze Biografie. Der Untertitel der Publikation heißt „Transatlantische und transmediale Verbindungen“. Mit vielen, gut ausgewählten Abbildungen. Eine Hommage. Mehr zum Buch: 19&ss1=y

12. April 2015

STROMBOLI

Ein Melodram von Roberto Rossellini aus dem Jahr 1949. Erzählt wird die Geschichte der heimatlosen Karin Bjorsen, die in Litauen geboren wurde, vor den Deutschen zunächst nach Jugoslawien, dann nach Italien geflohen ist, in einem Lager den jungen Fischer Antonio kennen lernt, ihn heiratet, um aus dem Flüchtlingslager zu entkommen, mit ihm auf die Insel Stromboli fährt und dort zu einer einsamen Frau wird. Der großen Darstellerin Ingrid Bergman (im August wird ihr 100. Geburtstag zu feiern sein) und dem Regisseur Rossellini ist ein bewegender, in keinem Moment sentimentaler und bis zum Ende spannender Film zu verdanken, der leider oft unterschätzt wird. Der Filmemacher Rudolf Thome hat für den Rossellini-Band der „Blauen Reihe“ (er erschien 1987) eine wunderbare „Kommentierte Filmographie“ geschrieben, aus der ich eine Passage über STROMBOLI zitiere: „Das Motiv der Heimat spielt eine entscheidende Rolle im Film. Karin wird viele Bewohner Strombolis kennenlernen, die in der Welt herumgekommen sind, aber nie den Bezug zu dem Stück Erde, auf dem sie geboren wurden, verloren haben. Sie dagegen ist ein Flüchtling, eine Heimatlose. Sie ist ganz und gar aus dem Gleichgewicht geraten. Sie hat Antonio benutzt, um aus dem Lager herauszukommen, und sich irgendeine Art von Trauminsel vorgestellt. Als das Schiff vor der Küste Strombolis vor Anker geht, sieht sie, worauf sie sich eingelassen hat: eine düstere Vulkaninsel fast ohne Vegetation. Sie betritt die Insel zögernd. Von dem Augenblick, in dem Stromboli auftaucht, werden die Einstellungen länger, die Bilder bekommen eine Art von Durchsichtigkeit, die ihnen manchmal einen fast halluzinatorischen Charakter verleiht. Rossellini verfolgt mit äußerster Genauigkeit – wie ein Wissenschaftler den Verlauf eines Experiments – jede Bewegung, die Karin auf der Insel macht. Sie hasst die Insel von der ersten Sekunde an und sagt das auch Antonio; das Haus, in dem sie mit ihm leben soll, findet sie so schrecklich, daß sie es gleich wieder verlässt, als er es ihr zeigt. Sie schaut aufs Meer und begreift, daß sie eine Gefangene auf der Insel sein wird.“ In der Reihe „Masterpieces of Cinema“ hat Koch Media jetzt eine DVD von STROMBOLI publiziert, die ich sehr empfehle. Mit einem informativen Booklet von Jörg Gerle. Mehr zur DVD: 2&id=1009220

Ein Melodram von Roberto Rossellini aus dem Jahr 1949. Erzählt wird die Geschichte der heimatlosen Karin Bjorsen, die in Litauen geboren wurde, vor den Deutschen zunächst nach Jugoslawien, dann nach Italien geflohen ist, in einem Lager den jungen Fischer Antonio kennen lernt, ihn heiratet, um aus dem Flüchtlingslager zu entkommen, mit ihm auf die Insel Stromboli fährt und dort zu einer einsamen Frau wird. Der großen Darstellerin Ingrid Bergman (im August wird ihr 100. Geburtstag zu feiern sein) und dem Regisseur Rossellini ist ein bewegender, in keinem Moment sentimentaler und bis zum Ende spannender Film zu verdanken, der leider oft unterschätzt wird. Der Filmemacher Rudolf Thome hat für den Rossellini-Band der „Blauen Reihe“ (er erschien 1987) eine wunderbare „Kommentierte Filmographie“ geschrieben, aus der ich eine Passage über STROMBOLI zitiere: „Das Motiv der Heimat spielt eine entscheidende Rolle im Film. Karin wird viele Bewohner Strombolis kennenlernen, die in der Welt herumgekommen sind, aber nie den Bezug zu dem Stück Erde, auf dem sie geboren wurden, verloren haben. Sie dagegen ist ein Flüchtling, eine Heimatlose. Sie ist ganz und gar aus dem Gleichgewicht geraten. Sie hat Antonio benutzt, um aus dem Lager herauszukommen, und sich irgendeine Art von Trauminsel vorgestellt. Als das Schiff vor der Küste Strombolis vor Anker geht, sieht sie, worauf sie sich eingelassen hat: eine düstere Vulkaninsel fast ohne Vegetation. Sie betritt die Insel zögernd. Von dem Augenblick, in dem Stromboli auftaucht, werden die Einstellungen länger, die Bilder bekommen eine Art von Durchsichtigkeit, die ihnen manchmal einen fast halluzinatorischen Charakter verleiht. Rossellini verfolgt mit äußerster Genauigkeit – wie ein Wissenschaftler den Verlauf eines Experiments – jede Bewegung, die Karin auf der Insel macht. Sie hasst die Insel von der ersten Sekunde an und sagt das auch Antonio; das Haus, in dem sie mit ihm leben soll, findet sie so schrecklich, daß sie es gleich wieder verlässt, als er es ihr zeigt. Sie schaut aufs Meer und begreift, daß sie eine Gefangene auf der Insel sein wird.“ In der Reihe „Masterpieces of Cinema“ hat Koch Media jetzt eine DVD von STROMBOLI publiziert, die ich sehr empfehle. Mit einem informativen Booklet von Jörg Gerle. Mehr zur DVD: 2&id=1009220

10. April 2015

Jahrbuch/Lexikon 2014

Es ist das letzte uns noch verbliebene Filmjahrbuch, das regelmäßig Ende März/Anfang April erscheint und auf das vergangene Jahr zurückblickt, herausgegeben von der Zeitschrift Filmdienst und der Katholischen Filmkommission für Deutschland, redaktionell verantwortlich betreut von Horst Peter Koll, unterstützt von Jörg Gerle. Am Anfang steht traditionell die Jahreschronik: ein Rückblick auf 29 Seiten mit Erinnerungen an die wichtigsten Filme (15 spezielle Hinweise gelten Schauspielerinnen und Schauspielern unter der Rubrik „Herausragend gespielt!“), an Ausstellungen, Preisverleihungen, runde Geburtstage, mit kurzen, schönen Nachrufen (diesmal u.a. auf Alain Resnais, Karl Baumgartner, Helma Sanders-Brahms, Harun Farocki und Mike Nichols). Auf 42 Seiten gibt es dann einen CityGuide Film mit Blicken nach Berlin, Brüssel, Chicago, Helsinki, Kopenhagen, Lissabon, Madrid, Moskau, New York, Paris, Sarajewo, Tel Aviv, Wien und Zürich. Dann folgt das „Lexikon der Filme 2014“; es sind wieder über 2.000, die mit einem Kurztext und filmografischen Daten dokumentiert sind. Umfang: über 400 Seiten. Dann werden – mit den Texten aus dem Filmdienst – „Die besten Kinofilme des Jahres 2013“ vorgestellt, angeführt von BOYHOOD von Richard Linklater und DIE GELIEBTEN SCHWESTERN von Dominik Graf. Auch eine Auflistung herausragender DVD- und Blu-ray-Editionen des Jahres „(Die Silberlinge“) ist im Anhang zu finden, sowie der wichtigsten nationalen und internationalen Filmpreise. Respekt vor der editorischen Leistung! Umschlagfoto: BOYHOOD. Mehr zum Buch: lexikon-des-internationalen-films-filmjahr-2014.html

Es ist das letzte uns noch verbliebene Filmjahrbuch, das regelmäßig Ende März/Anfang April erscheint und auf das vergangene Jahr zurückblickt, herausgegeben von der Zeitschrift Filmdienst und der Katholischen Filmkommission für Deutschland, redaktionell verantwortlich betreut von Horst Peter Koll, unterstützt von Jörg Gerle. Am Anfang steht traditionell die Jahreschronik: ein Rückblick auf 29 Seiten mit Erinnerungen an die wichtigsten Filme (15 spezielle Hinweise gelten Schauspielerinnen und Schauspielern unter der Rubrik „Herausragend gespielt!“), an Ausstellungen, Preisverleihungen, runde Geburtstage, mit kurzen, schönen Nachrufen (diesmal u.a. auf Alain Resnais, Karl Baumgartner, Helma Sanders-Brahms, Harun Farocki und Mike Nichols). Auf 42 Seiten gibt es dann einen CityGuide Film mit Blicken nach Berlin, Brüssel, Chicago, Helsinki, Kopenhagen, Lissabon, Madrid, Moskau, New York, Paris, Sarajewo, Tel Aviv, Wien und Zürich. Dann folgt das „Lexikon der Filme 2014“; es sind wieder über 2.000, die mit einem Kurztext und filmografischen Daten dokumentiert sind. Umfang: über 400 Seiten. Dann werden – mit den Texten aus dem Filmdienst – „Die besten Kinofilme des Jahres 2013“ vorgestellt, angeführt von BOYHOOD von Richard Linklater und DIE GELIEBTEN SCHWESTERN von Dominik Graf. Auch eine Auflistung herausragender DVD- und Blu-ray-Editionen des Jahres „(Die Silberlinge“) ist im Anhang zu finden, sowie der wichtigsten nationalen und internationalen Filmpreise. Respekt vor der editorischen Leistung! Umschlagfoto: BOYHOOD. Mehr zum Buch: lexikon-des-internationalen-films-filmjahr-2014.html

09. April 2015

Das Magische des Films

Hans Arnold (*1923) war Diplomat und Publizist, er lebt heute im Ruhestand in Riedering bei Rosenheim. 1949 hat er mit seiner Dissertation „Das Magische des Films. Ein Beitrag zur Frage der Wirksamkeit magischer Einflüsse in der Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung des Films“ im Fachbereich Volkskunde an der Universität München promoviert. Die Arbeit liegt jetzt erstmals gedruckt vor, und das ist dem Medien-wissenschaftler Heiko Christians (Universität Potsdam) zu verdanken, der den Stellenwert des Textes in seinem sehr lesenswerten Vorwort thematisiert. Er verortet dabei die Arbeit von Arnold zunächst im Umfeld der Volkskunde, wo das magische „Welterleben“ in den späten 1940er Jahren eine große Bedeutung hatte. Es gibt natürlich viele Berührungspunkte mit der Psychologie. Sehr interessant ist (für mich) vor allem der zweite Teil des Textes, in dem Arnold speziell das Magische des Films analysiert. Er rekapituliert zunächst die Ursprünge des Films mit den entsprechenden technischen Erfindungen, definiert die „Mittel des Films“ (das sind für ihn „Die elementaren Mittel“, also Bild und Ton, „Die Einstellung“, „Schnitt und Montage“ und „Der Trick“), öffnet den Blick für „Die Welt des Films“ („Die Welt des Films als Märchenwelt“, „Die magische Struktur der filmischen Welt“, „Die Welt des Films als typische Welt“ und „Die Realität des Irrealen“) und äußert sich schließlich zur „Wirkung des Films“ („Der Film als Kunst“, „Die Wirklichkeit einer Scheinwelt“ und „Film, Volk und Masse“). Arnold hatte damals u.a. die Schriften von Béla Balázs („Der sichtbare Mensch“, 1924), Rudolf Harms („Philosophie des Films“, 1926), Rudolf Arnheim („Film als Kunst“, 1932), Victor Schamoni („Das Lichtspiel“, 1936), Gunter Groll („Film, die unentdeckte Kunst“, 1937), Gottfried Müller („Dramaturgie des Theaters und des Films“, 1942) und Siegfried Kracauer („From Caligari to Hitler“, 1947) zur Verfügung, die auch in seinem Text präsent sind. Er konnte im Frühjahr 1949 in München in den Kinos u.a. die Filme A MATTER OF LIFE AND DEATH von Powell und Pressburger, LA BELLE ET LA BETE von Jean Cocteau, GASLIGHT von George Cukor, MÜNCHHAUSEN von Josef von Baky, SOUS LES TOITS DE PARIS von René Clair, MUSIC FOR MILLIONS von Henry Koster und MÜNCHNERINNEN von Philipp Lothar Mayring sehen, die als konkrete Filmbeispiele eingearbeitet sind. Insofern ist Arnolds Text auch ein Dokument der Film- und Zeitgeschichte. Wunderbar liest sich das bescheidene Nachwort des inzwischen 91jährigen Autors. Mehr zum Buch: das-magische-des-films?c=738

Hans Arnold (*1923) war Diplomat und Publizist, er lebt heute im Ruhestand in Riedering bei Rosenheim. 1949 hat er mit seiner Dissertation „Das Magische des Films. Ein Beitrag zur Frage der Wirksamkeit magischer Einflüsse in der Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung des Films“ im Fachbereich Volkskunde an der Universität München promoviert. Die Arbeit liegt jetzt erstmals gedruckt vor, und das ist dem Medien-wissenschaftler Heiko Christians (Universität Potsdam) zu verdanken, der den Stellenwert des Textes in seinem sehr lesenswerten Vorwort thematisiert. Er verortet dabei die Arbeit von Arnold zunächst im Umfeld der Volkskunde, wo das magische „Welterleben“ in den späten 1940er Jahren eine große Bedeutung hatte. Es gibt natürlich viele Berührungspunkte mit der Psychologie. Sehr interessant ist (für mich) vor allem der zweite Teil des Textes, in dem Arnold speziell das Magische des Films analysiert. Er rekapituliert zunächst die Ursprünge des Films mit den entsprechenden technischen Erfindungen, definiert die „Mittel des Films“ (das sind für ihn „Die elementaren Mittel“, also Bild und Ton, „Die Einstellung“, „Schnitt und Montage“ und „Der Trick“), öffnet den Blick für „Die Welt des Films“ („Die Welt des Films als Märchenwelt“, „Die magische Struktur der filmischen Welt“, „Die Welt des Films als typische Welt“ und „Die Realität des Irrealen“) und äußert sich schließlich zur „Wirkung des Films“ („Der Film als Kunst“, „Die Wirklichkeit einer Scheinwelt“ und „Film, Volk und Masse“). Arnold hatte damals u.a. die Schriften von Béla Balázs („Der sichtbare Mensch“, 1924), Rudolf Harms („Philosophie des Films“, 1926), Rudolf Arnheim („Film als Kunst“, 1932), Victor Schamoni („Das Lichtspiel“, 1936), Gunter Groll („Film, die unentdeckte Kunst“, 1937), Gottfried Müller („Dramaturgie des Theaters und des Films“, 1942) und Siegfried Kracauer („From Caligari to Hitler“, 1947) zur Verfügung, die auch in seinem Text präsent sind. Er konnte im Frühjahr 1949 in München in den Kinos u.a. die Filme A MATTER OF LIFE AND DEATH von Powell und Pressburger, LA BELLE ET LA BETE von Jean Cocteau, GASLIGHT von George Cukor, MÜNCHHAUSEN von Josef von Baky, SOUS LES TOITS DE PARIS von René Clair, MUSIC FOR MILLIONS von Henry Koster und MÜNCHNERINNEN von Philipp Lothar Mayring sehen, die als konkrete Filmbeispiele eingearbeitet sind. Insofern ist Arnolds Text auch ein Dokument der Film- und Zeitgeschichte. Wunderbar liest sich das bescheidene Nachwort des inzwischen 91jährigen Autors. Mehr zum Buch: das-magische-des-films?c=738

08. April 2015

Paris

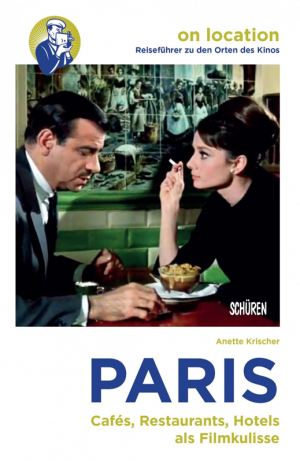

„Paris im Film“ heißt das Buch von Rüdiger Dirk und Claudius Sowa, das vor zwölf Jahren bei belleville in München erschienen ist: ein Führer zu 600 Filmen mit Paris als Dreh- und Handlungsort. Es hat einen festen Platz in meinem Bücherregal. Der neue Reiseführer „on location“ im Schüren Verlag ist schmaler und natürlich aktueller. 127 Cafés, Restaurants und Hotels hat Anette Krischer fotografiert, die als Drehorte für 166 vorzugsweise französische und amerikanische Filme gedient haben. Jeweils ein Screenshot (schwarzweiß), eine kurze Zusammenfassung der Handlung, Cast und Credits (Regie und Kamera) werden von der Autorin mit den Drehorten konfrontiert. In einer kurzen Einleitung geht es zunächst um die Stadt als Hauptdarsteller, die Arrondissements und ihren sozialen Status. Dann folgt der Gang durch die Arrondissements, von 1 („Louvre“) bis 20 („Ménilmontant“). Beim Blättern liest man sich fest, erinnert sich an viele Filme und bekommt Respekt vor dem Fleiß und der Kompetenz der Autorin. Das Buch wird uns bei der nächsten Parisreise begleiten. Coverfoto: Walter Matthau und Audrey Hepburn in CHARADE (1963) von Stanley Donen. Ihr Treffpunkt ist das Bistrot „Le Cochon à l’Oreille“ in der rue Montmartre. Anmerkung der Autorin: „Das Lokal wurde eventuell im Studio nachgebaut.“ Der Film hat (wie viele andere auch) mehrere wichtige Schauplätze in Paris; ein zweiter ist das Hôtel Maxim in der rue Censier, das im Film „Hôtel Saint-Jacques“ heißt. Auch das wird im Buch mitgeteilt. Mehr zum Buch: orte-des-kinos-paris.html

„Paris im Film“ heißt das Buch von Rüdiger Dirk und Claudius Sowa, das vor zwölf Jahren bei belleville in München erschienen ist: ein Führer zu 600 Filmen mit Paris als Dreh- und Handlungsort. Es hat einen festen Platz in meinem Bücherregal. Der neue Reiseführer „on location“ im Schüren Verlag ist schmaler und natürlich aktueller. 127 Cafés, Restaurants und Hotels hat Anette Krischer fotografiert, die als Drehorte für 166 vorzugsweise französische und amerikanische Filme gedient haben. Jeweils ein Screenshot (schwarzweiß), eine kurze Zusammenfassung der Handlung, Cast und Credits (Regie und Kamera) werden von der Autorin mit den Drehorten konfrontiert. In einer kurzen Einleitung geht es zunächst um die Stadt als Hauptdarsteller, die Arrondissements und ihren sozialen Status. Dann folgt der Gang durch die Arrondissements, von 1 („Louvre“) bis 20 („Ménilmontant“). Beim Blättern liest man sich fest, erinnert sich an viele Filme und bekommt Respekt vor dem Fleiß und der Kompetenz der Autorin. Das Buch wird uns bei der nächsten Parisreise begleiten. Coverfoto: Walter Matthau und Audrey Hepburn in CHARADE (1963) von Stanley Donen. Ihr Treffpunkt ist das Bistrot „Le Cochon à l’Oreille“ in der rue Montmartre. Anmerkung der Autorin: „Das Lokal wurde eventuell im Studio nachgebaut.“ Der Film hat (wie viele andere auch) mehrere wichtige Schauplätze in Paris; ein zweiter ist das Hôtel Maxim in der rue Censier, das im Film „Hôtel Saint-Jacques“ heißt. Auch das wird im Buch mitgeteilt. Mehr zum Buch: orte-des-kinos-paris.html

07. April 2015

Texte von Edgar Reitz

„Zeitkino“, heraus-gegeben von Christian Schulte, ist der 17. Band der Reihe „Texte zum Dokumentarfilm“, die seit 1996 – unterstützt von der Dokumentarfilm-initiative im Filmbüro NW – im Verlag Vorwerk 8 erscheint. 38 Texte von Edgar Reitz und zwei Gespräche mit ihm sind in der Publikation abgedruckt. Es handelt sich teilweise um Nachdrucke, zum Beispiel aus den Büchern „Liebe zum Kino“ von Edgar Reitz, erstmals erschienen im Verlag KÖLN 78 von Joachim von Mengershausen, und „“Bilder in Bewegung“ von Edgar Reitz, erschienen 1995 im Rowohlt Taschenbuch Verlag. 15 Texte und die beiden Gespräche werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Dazu gehören ein Tagungsbeitrag zum Thema „Was ist ein Film-Autor?“ (1995/96), eine Laudatio auf den Komponisten Josef Anton Riedl (1996), ein Kommentar „Über den Einfluss des Fernsehens auf das deutsche Kino“ (1999), ein Fragment über „Erzählen im Film“ (2006), Überlegungen zur „Rettung des Ich in der Kunst“ (formuliert im St. Josephs-Krankenhaus im April 2009, „immer noch ein wenig fiebrig“), Antworten auf die Frage „Was heißt wirklich, was heißt schön im Kino?“ (2009), ein Brief an den Komponisten Helmut Lachenmann (2009), Gedanken zum „Kino der Zukunft“ (2013), ein „Versuch über die Wirkungsweise des Schwarzweiß-Films im Vergleich zum Farbfilm“ (2014) und ein „Grußwort an die Studierenden der HFF München“ (2014). Es sind immer interessante Gedanken, die Edgar Reitz formuliert, denen viele eigene Erfahrungen zugrunde liegen. Auch in den beiden bisher unveröffentlichten Gesprächen (mit David Brückel, 2009, und Brigitte Leierseder-Riebe, 1992) wiederholt Reitz nicht einfach etwas schon Gesagtes, sondern denkt über die Fragen nach und antwortet mit neuen Kontexten. Wenige Abbildungen, mit einer Filmografie. Dass der Spielfilm in diesem Band im Mittelpunkt steht, fügt der Buchreihe „Texte zum Dokumentarfilm“ keinen Schaden zu. Mehr zum Buch: php?id=194

„Zeitkino“, heraus-gegeben von Christian Schulte, ist der 17. Band der Reihe „Texte zum Dokumentarfilm“, die seit 1996 – unterstützt von der Dokumentarfilm-initiative im Filmbüro NW – im Verlag Vorwerk 8 erscheint. 38 Texte von Edgar Reitz und zwei Gespräche mit ihm sind in der Publikation abgedruckt. Es handelt sich teilweise um Nachdrucke, zum Beispiel aus den Büchern „Liebe zum Kino“ von Edgar Reitz, erstmals erschienen im Verlag KÖLN 78 von Joachim von Mengershausen, und „“Bilder in Bewegung“ von Edgar Reitz, erschienen 1995 im Rowohlt Taschenbuch Verlag. 15 Texte und die beiden Gespräche werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Dazu gehören ein Tagungsbeitrag zum Thema „Was ist ein Film-Autor?“ (1995/96), eine Laudatio auf den Komponisten Josef Anton Riedl (1996), ein Kommentar „Über den Einfluss des Fernsehens auf das deutsche Kino“ (1999), ein Fragment über „Erzählen im Film“ (2006), Überlegungen zur „Rettung des Ich in der Kunst“ (formuliert im St. Josephs-Krankenhaus im April 2009, „immer noch ein wenig fiebrig“), Antworten auf die Frage „Was heißt wirklich, was heißt schön im Kino?“ (2009), ein Brief an den Komponisten Helmut Lachenmann (2009), Gedanken zum „Kino der Zukunft“ (2013), ein „Versuch über die Wirkungsweise des Schwarzweiß-Films im Vergleich zum Farbfilm“ (2014) und ein „Grußwort an die Studierenden der HFF München“ (2014). Es sind immer interessante Gedanken, die Edgar Reitz formuliert, denen viele eigene Erfahrungen zugrunde liegen. Auch in den beiden bisher unveröffentlichten Gesprächen (mit David Brückel, 2009, und Brigitte Leierseder-Riebe, 1992) wiederholt Reitz nicht einfach etwas schon Gesagtes, sondern denkt über die Fragen nach und antwortet mit neuen Kontexten. Wenige Abbildungen, mit einer Filmografie. Dass der Spielfilm in diesem Band im Mittelpunkt steht, fügt der Buchreihe „Texte zum Dokumentarfilm“ keinen Schaden zu. Mehr zum Buch: php?id=194

03. April 2015

Das Medium ist die Zukunft

Im Science-Fiction-Film hat die Darstellung der Medien natürlich eine große Bedeutung. Im Prinzip sind der Phantasie da wenig Grenzen gesetzt bis hin zur Ununterscheidbarkeit zwischen Realität und medialer Präsen-tation. In der Filmwissenschaft wird das Thema verhältnismäßig selten untersucht. David Ziegenhagen, Mitarbeiter am Institut für Medien und Kommunikation der Universität Hamburg, schafft eine Basis, wenn er zunächst die Forschungslage klärt, das Genre definiert, den Medien-Begriff klärt und die unterschiedlichen Darstellungen der Medien im Science-Fiction-Film auffächert. Das geschieht mit wissenschaftlichen Absicherungen durch Marshall McLuhan über Lothar Mikos bis zu Hartmut Winkler und nimmt die erste Hälfte des Buches in Anspruch. Die zweite, für mich spannendere Hälfte ist der Analyse von fünf Filmbeispielen gewidmet. Es handelt sich dabei um FAHRENHEIT 451 (1966) von François Truffaut, MINORITY REPORT (2002) von Steven Spielberg, EQUILIBRIUM (2002) von Kurt Wimmer, CHILDREN OF MEN (2006) von Alfonso Cuarón und STARSHIP TROOPERS (1997) von Paul Verhoeven. Hier ist der Autor nah an den Bildern der Filme, beschreibt die dargestellte Medienzukunft sehr konkret und liefert spannende Erkenntnisse. Die zumeist kleinen Abbildungen haben eine erstaunliche Qualität. Mehr zum Buch: ziegenhagen-david

Im Science-Fiction-Film hat die Darstellung der Medien natürlich eine große Bedeutung. Im Prinzip sind der Phantasie da wenig Grenzen gesetzt bis hin zur Ununterscheidbarkeit zwischen Realität und medialer Präsen-tation. In der Filmwissenschaft wird das Thema verhältnismäßig selten untersucht. David Ziegenhagen, Mitarbeiter am Institut für Medien und Kommunikation der Universität Hamburg, schafft eine Basis, wenn er zunächst die Forschungslage klärt, das Genre definiert, den Medien-Begriff klärt und die unterschiedlichen Darstellungen der Medien im Science-Fiction-Film auffächert. Das geschieht mit wissenschaftlichen Absicherungen durch Marshall McLuhan über Lothar Mikos bis zu Hartmut Winkler und nimmt die erste Hälfte des Buches in Anspruch. Die zweite, für mich spannendere Hälfte ist der Analyse von fünf Filmbeispielen gewidmet. Es handelt sich dabei um FAHRENHEIT 451 (1966) von François Truffaut, MINORITY REPORT (2002) von Steven Spielberg, EQUILIBRIUM (2002) von Kurt Wimmer, CHILDREN OF MEN (2006) von Alfonso Cuarón und STARSHIP TROOPERS (1997) von Paul Verhoeven. Hier ist der Autor nah an den Bildern der Filme, beschreibt die dargestellte Medienzukunft sehr konkret und liefert spannende Erkenntnisse. Die zumeist kleinen Abbildungen haben eine erstaunliche Qualität. Mehr zum Buch: ziegenhagen-david

02. April 2015

Die Kunst der Filmkomödie

Man kann sie alle googeln oder gleich bei Wikipedia aufrufen: die Komiker, die Gags, die Regisseure, die in diesem Buch versammelt sind. Braucht man da noch zwei Bände über „Die Kunst der Filmkomödie“ (im zweiten Band werden die tausend besten Filmkomödien präsen-tiert)? Ja, unbedingt, sie sind nützlich und wichtig, weil die beiden Autoren für ihre Liebe zum Genre und für ihren Sachverstand bekannt sind. Franz Stadler (*1940) war Berlins bekanntester Kinomacher, er hat das „filmkunst 66“ gegründet und unendlich viele Filme gesehen. Manfred Hobsch (*1951) ist Filmjournalist, hat Starmonografien geschrieben und Bücher über das Genrekino publiziert. Ihre Texte sind keine Datensammlungen, sondern Ergebnis subjektiver Einschätzungen und schöner Beschreibungen. Der erste, jetzt vorliegende Band gliedert sich in drei Teile. Teil 1 handelt von den Grundformen und Handlungsmustern der Filmkomödie, von ihren Subgenres, von personellen Konstellationen, von den klassischen Themen (zum Beispiel: David gegen Goliath, Culture Clash, Missverständnisse und Verwechslungen, Rollen- und Geschlechtertausch, komische Prämissen, kleine Fluchten, unvorhergesehene Ereignisse) und konkretisiert zwanzig Grundgags der Filmkomödie. Teil 2 ist ein ABC siebzig großer Filmkomiker, von Abbott & Costello bis zu Robin Williams. Teil 3 porträtiert die 63 „besten“ Komödienregisseure, von Pedro Almodóvar bis Robert Zemecki. Es ist natürlich kein Buch, das man von Anfang bis Ende liest. Es lohnt sich, Stichproben zu machen. Also habe ich die Texte zu fünf Lieblingsregisseuren gelesen: den Coen-Brothers, Blake Edwards, Ernst Lubitsch, Alain Resnais, Billy Wilder. Sie sind präzise, treffen einen Kern, haben einen persönlichen Tonfall. Das positive Urteil bestätigt sich auch bei den Komikern, zum Beispiel bei den Texten über Woody Allen, Loriot, Karl Valentin oder Mae West. Wie immer in Genrebüchern (außer beim Melodram), sind Frauen unterrepräsentiert. Und der deutsche Film ist es natürlich auch. Aber das beschädigt nicht die Qualität der Texte. Filmauswahllisten sind angefügt, Fotos in akzeptabler Qualität lockern den Band auf. Er steht jetzt neben drei anderen Büchern in meinem Regal: Georg Seeßlens „Klassiker der Filmkomik“ (1982), Thomas Brandlmeiers „Filmkomiker“ (1983) und dem Reclambuch „Filmgenres. Komödie“ (2005), das Heinz-B. Heller und Matthias Steinle herausgegeben haben. Ich freue mich auf den zweiten Band der „Kunst der Filmkomödie“. Mehr zum Buch: filmkomodie.html

Man kann sie alle googeln oder gleich bei Wikipedia aufrufen: die Komiker, die Gags, die Regisseure, die in diesem Buch versammelt sind. Braucht man da noch zwei Bände über „Die Kunst der Filmkomödie“ (im zweiten Band werden die tausend besten Filmkomödien präsen-tiert)? Ja, unbedingt, sie sind nützlich und wichtig, weil die beiden Autoren für ihre Liebe zum Genre und für ihren Sachverstand bekannt sind. Franz Stadler (*1940) war Berlins bekanntester Kinomacher, er hat das „filmkunst 66“ gegründet und unendlich viele Filme gesehen. Manfred Hobsch (*1951) ist Filmjournalist, hat Starmonografien geschrieben und Bücher über das Genrekino publiziert. Ihre Texte sind keine Datensammlungen, sondern Ergebnis subjektiver Einschätzungen und schöner Beschreibungen. Der erste, jetzt vorliegende Band gliedert sich in drei Teile. Teil 1 handelt von den Grundformen und Handlungsmustern der Filmkomödie, von ihren Subgenres, von personellen Konstellationen, von den klassischen Themen (zum Beispiel: David gegen Goliath, Culture Clash, Missverständnisse und Verwechslungen, Rollen- und Geschlechtertausch, komische Prämissen, kleine Fluchten, unvorhergesehene Ereignisse) und konkretisiert zwanzig Grundgags der Filmkomödie. Teil 2 ist ein ABC siebzig großer Filmkomiker, von Abbott & Costello bis zu Robin Williams. Teil 3 porträtiert die 63 „besten“ Komödienregisseure, von Pedro Almodóvar bis Robert Zemecki. Es ist natürlich kein Buch, das man von Anfang bis Ende liest. Es lohnt sich, Stichproben zu machen. Also habe ich die Texte zu fünf Lieblingsregisseuren gelesen: den Coen-Brothers, Blake Edwards, Ernst Lubitsch, Alain Resnais, Billy Wilder. Sie sind präzise, treffen einen Kern, haben einen persönlichen Tonfall. Das positive Urteil bestätigt sich auch bei den Komikern, zum Beispiel bei den Texten über Woody Allen, Loriot, Karl Valentin oder Mae West. Wie immer in Genrebüchern (außer beim Melodram), sind Frauen unterrepräsentiert. Und der deutsche Film ist es natürlich auch. Aber das beschädigt nicht die Qualität der Texte. Filmauswahllisten sind angefügt, Fotos in akzeptabler Qualität lockern den Band auf. Er steht jetzt neben drei anderen Büchern in meinem Regal: Georg Seeßlens „Klassiker der Filmkomik“ (1982), Thomas Brandlmeiers „Filmkomiker“ (1983) und dem Reclambuch „Filmgenres. Komödie“ (2005), das Heinz-B. Heller und Matthias Steinle herausgegeben haben. Ich freue mich auf den zweiten Band der „Kunst der Filmkomödie“. Mehr zum Buch: filmkomodie.html

01. April 2015

O. W. Fischer 100

Er war der große Star des westdeutschen Films der 1950er Jahre. Heute ist der 100. Geburtstag des Schauspielers Otto Wilhelm Fischer, dessen Vornamen immer auf O.W. verkürzt wurden. Er gehörte nie zu meinen Lieblingsschau-spielern, aber ich habe ihn in seinen großen Rollen sehr respektiert: als Regisseur Frank Tarnau in Harald Brauns SOLANGE DU DA BIST (1953), als bayerischen Märchenkönig in Helmut Käutners LUDWIG II. (1955), auch als Hauptmann Bluntschli in der Komödie HELDEN (1958) von Franz Peter Wirth. Seine Partnerinnen waren da Maria Schell, Ruth Leuwerik und Liselotte Pulver, also die großen weiblichen Stars der Fünfziger, mit denen er oft zusammenspielte. O. W. Fischer war so etwas wie die Inkarnation einer Kinopopularität, wie es sie später in Deutschland nicht mehr gegeben hat. Großen Erfolg hatte er als Arzt Friedrich Struensee in HERRSCHER OHNE KRONE (1957) von Harald Braun, als Millionendieb PETER VOSS (1958 und 1959) von Wolfgang Becker bzw. Georg Marischka, als Geheimagent Thomas Lieven in der Simmel-Verfilmung ES MUSS NICHT IMMER KAVIAR SEIN (1958, zwei Teile) von Geza von Radvanyi mit Eva Bartok und Senta Berger als Partnerinnen. Er hat gern elegante, geheimnisvolle, etwas melancholische Männer gespielt. Sein österreichisches Timbre war dafür hilfreich. Zweimal hat er selbst Regie geführt: in HANUSSEN und ICH SUCHE DICH (beide 1955), aber das war ihm offenbar zu anstrengend. In den 1960er Jahren neigte sich seine Karriere dem Ende zu. Es gab noch einige Auftritte im Fernsehen, dann war Schluss. Als Privatgelehrter widmete sich Fischer danach der Philosophie und Theologie, schrieb eine Autobiografie über seine Jugend, „Engelsknabe war ich keiner“ (1986), und ein Erinnerungsbuch, „Meine Geheimnisse“ (2000). Er starb im Januar 2004 im Alter von 88 Jahren. Seine Bedeutung für die deutsche Film- und Kinogeschichte sollte man nicht unterschätzen.

Er war der große Star des westdeutschen Films der 1950er Jahre. Heute ist der 100. Geburtstag des Schauspielers Otto Wilhelm Fischer, dessen Vornamen immer auf O.W. verkürzt wurden. Er gehörte nie zu meinen Lieblingsschau-spielern, aber ich habe ihn in seinen großen Rollen sehr respektiert: als Regisseur Frank Tarnau in Harald Brauns SOLANGE DU DA BIST (1953), als bayerischen Märchenkönig in Helmut Käutners LUDWIG II. (1955), auch als Hauptmann Bluntschli in der Komödie HELDEN (1958) von Franz Peter Wirth. Seine Partnerinnen waren da Maria Schell, Ruth Leuwerik und Liselotte Pulver, also die großen weiblichen Stars der Fünfziger, mit denen er oft zusammenspielte. O. W. Fischer war so etwas wie die Inkarnation einer Kinopopularität, wie es sie später in Deutschland nicht mehr gegeben hat. Großen Erfolg hatte er als Arzt Friedrich Struensee in HERRSCHER OHNE KRONE (1957) von Harald Braun, als Millionendieb PETER VOSS (1958 und 1959) von Wolfgang Becker bzw. Georg Marischka, als Geheimagent Thomas Lieven in der Simmel-Verfilmung ES MUSS NICHT IMMER KAVIAR SEIN (1958, zwei Teile) von Geza von Radvanyi mit Eva Bartok und Senta Berger als Partnerinnen. Er hat gern elegante, geheimnisvolle, etwas melancholische Männer gespielt. Sein österreichisches Timbre war dafür hilfreich. Zweimal hat er selbst Regie geführt: in HANUSSEN und ICH SUCHE DICH (beide 1955), aber das war ihm offenbar zu anstrengend. In den 1960er Jahren neigte sich seine Karriere dem Ende zu. Es gab noch einige Auftritte im Fernsehen, dann war Schluss. Als Privatgelehrter widmete sich Fischer danach der Philosophie und Theologie, schrieb eine Autobiografie über seine Jugend, „Engelsknabe war ich keiner“ (1986), und ein Erinnerungsbuch, „Meine Geheimnisse“ (2000). Er starb im Januar 2004 im Alter von 88 Jahren. Seine Bedeutung für die deutsche Film- und Kinogeschichte sollte man nicht unterschätzen.