14. Mai 2017

Der Neue Mensch im revolutionären Russland

Vor hundert Jahren – 1917 – fanden in Russland die Februar- und die Oktoberrevolution statt, an die man erinnern darf, auch wenn man mit der aktuellen Putin-Politik nicht einverstan-den ist. In der „filmedition suhr-kamp“ ist gerade eine Auswahl von Filmen auf DVD erschie-nen, die vom „Aufbruch und Alltag im revolutionären Russ-land“ erzählen. Es handelt sich um vier Spielfilme und vier Kurz-filme. BETT UND SOFA (1927) von Abram Room erzählt die Geschichte einer emanzipierten Frau, die in Moskau in einer Dreier-beziehung lebt, schwanger wird, von den Männern zur Abtreibung aufgefordert wird, aber aus der Klinik flüchtet und mit ihrem Kind auf dem Land ein neues Leben beginnen will. DER MANN, DER DAS GEDÄCHTNIS VERLOR (1929) von Fridrich Ermler handelt von einem im Weltkrieg traumatisierten Unteroffizier, der sich zwar langsam an seine Vergangenheit erinnert, aber im modernen Leningrad Probleme mit der Gegenwart bekommt. Ein später Stummfilm mit vielen komö-diantischen Effekten. Auch DAS LEBEN IN DER HAND (1931) von Dawid Marjan ist noch ein Stummfilm. Er spielt in einem Wohnheim und einer Landmaschinenfabrik in der Ukraine, kontrastiert eine patente Frau mit ihrem trunksüchtigen Mann und lässt uns an einer Familientragödie teilnehmen, die nur gesellschaftlich gelöst werden kann: durch die Stärkung der Frau. DER WEG INS LEBEN (1931) von Nikolai Ekk erzählt von dem Versuch eines jungen Kommunisten, eine Gruppe verwahrloster Jugendlicher durch die Arbeit auf einer Kollektiv-farm zu sozialen Wesen zu machen. Ein früher sowjetischer Tonfilm. Die vier Kurzfilme sind FILM-PRAWDA 18 (1924) von Dsiga Wertow, DER SAMOJEDENJUNGE (1928) von Nikolai Chodatajew, Olga Chodotajewa, Valentina und Sinaida Brumberg, DER SCHRECKLICHE WAWILA UND TANTE ARINA (1928) von Nikolai Chodatajew und Olga Chodotajewa und BEHERRSCHER DES ALLTAGS (1932) von Aleksandr Ptuschko. Das sehr informative Booklet stammt von Alexander Schwarz und Rainer Rother. Mehr zur DVD: film/583/Der+Neue+Mensch

Vor hundert Jahren – 1917 – fanden in Russland die Februar- und die Oktoberrevolution statt, an die man erinnern darf, auch wenn man mit der aktuellen Putin-Politik nicht einverstan-den ist. In der „filmedition suhr-kamp“ ist gerade eine Auswahl von Filmen auf DVD erschie-nen, die vom „Aufbruch und Alltag im revolutionären Russ-land“ erzählen. Es handelt sich um vier Spielfilme und vier Kurz-filme. BETT UND SOFA (1927) von Abram Room erzählt die Geschichte einer emanzipierten Frau, die in Moskau in einer Dreier-beziehung lebt, schwanger wird, von den Männern zur Abtreibung aufgefordert wird, aber aus der Klinik flüchtet und mit ihrem Kind auf dem Land ein neues Leben beginnen will. DER MANN, DER DAS GEDÄCHTNIS VERLOR (1929) von Fridrich Ermler handelt von einem im Weltkrieg traumatisierten Unteroffizier, der sich zwar langsam an seine Vergangenheit erinnert, aber im modernen Leningrad Probleme mit der Gegenwart bekommt. Ein später Stummfilm mit vielen komö-diantischen Effekten. Auch DAS LEBEN IN DER HAND (1931) von Dawid Marjan ist noch ein Stummfilm. Er spielt in einem Wohnheim und einer Landmaschinenfabrik in der Ukraine, kontrastiert eine patente Frau mit ihrem trunksüchtigen Mann und lässt uns an einer Familientragödie teilnehmen, die nur gesellschaftlich gelöst werden kann: durch die Stärkung der Frau. DER WEG INS LEBEN (1931) von Nikolai Ekk erzählt von dem Versuch eines jungen Kommunisten, eine Gruppe verwahrloster Jugendlicher durch die Arbeit auf einer Kollektiv-farm zu sozialen Wesen zu machen. Ein früher sowjetischer Tonfilm. Die vier Kurzfilme sind FILM-PRAWDA 18 (1924) von Dsiga Wertow, DER SAMOJEDENJUNGE (1928) von Nikolai Chodatajew, Olga Chodotajewa, Valentina und Sinaida Brumberg, DER SCHRECKLICHE WAWILA UND TANTE ARINA (1928) von Nikolai Chodatajew und Olga Chodotajewa und BEHERRSCHER DES ALLTAGS (1932) von Aleksandr Ptuschko. Das sehr informative Booklet stammt von Alexander Schwarz und Rainer Rother. Mehr zur DVD: film/583/Der+Neue+Mensch

12. Mai 2017

Inseln

Inseln können Sehnsuchtsorte und Paradiese sein, aber auch Orte der Einsamkeit und Ver-zweiflung. Capri oder Alcatraz. Band 10 der Reihe „Projektio-nen“, herausgegeben von Hans Richard Brittnacher, widmet sich in zwölf Texten dem Insel-Motiv in Literatur, Malerei und Film. Siebenmal geht es dabei um den Film. Eva Hiller beschreibt in ihrer anregenden Passage durch die Inselfilm-Geschichte aus-führlicher FINIS TERRAE (1929), STROMBOLI (1950), IT STARTED IN NAPLES (1960), LES CHOSES DE LA VIE (1970), CAST AWAY und THE BEACH (beide 2000) und macht dabei erstaunliche Beobachtungen über menschliche Verhaltensweisen in der filmischen Fiktion. Matthias Bauer beschäftigt sich mit Zeitsprüngen, Zeitkerkern, Zeitspeichern und Zeitläufen in zahlreichen Filmbeispielen. Jürgen Heizmann richtet den Blick auf die Insel Alcatraz und die vielen dort angesiedelten Gefängnisfilme. Achim Küpper analysiert die Bedeutung des Insularen in den Filmen von Wes Anderson. Von Kai Spanke stammt ein Beitrag über die Fernsehserie LOST (2004-2010). Birgit Ziener reflektiert sehr eindrucksvoll über die Externalisierung der Angst in zwei Horrorfilmen: THE MOST DANGEROUS GAME (1932) und KING KONG (1933), beide inszeniert von Ernest B. Schoedsack. Der erstgenannte Film entstand nach einer Erzählung von Richard Connell und wurde 1945 unter dem Titel A GAME OF DEATH von Robert Wise wiederverfilmt. Die Schauspielerin Jenifer Pötzsche untersucht in ihrem Beitrag die Inselpsychosen in Martin Scorseses SHUTTER ISLAND (2010). Alle Texte sind sehr anregend zu lesen und öffnen den Blick speziell für das Thema des Buches. Ein Verzeichnis von Insel-Filmen im Anhang verweist auf 74 Titel, ein deutscher Film ist nicht dabei. Coverfoto: LE MÉPRIS von Jean-Luc Godard. Mehr zum Buch: WNuVdCiJbV4

Inseln können Sehnsuchtsorte und Paradiese sein, aber auch Orte der Einsamkeit und Ver-zweiflung. Capri oder Alcatraz. Band 10 der Reihe „Projektio-nen“, herausgegeben von Hans Richard Brittnacher, widmet sich in zwölf Texten dem Insel-Motiv in Literatur, Malerei und Film. Siebenmal geht es dabei um den Film. Eva Hiller beschreibt in ihrer anregenden Passage durch die Inselfilm-Geschichte aus-führlicher FINIS TERRAE (1929), STROMBOLI (1950), IT STARTED IN NAPLES (1960), LES CHOSES DE LA VIE (1970), CAST AWAY und THE BEACH (beide 2000) und macht dabei erstaunliche Beobachtungen über menschliche Verhaltensweisen in der filmischen Fiktion. Matthias Bauer beschäftigt sich mit Zeitsprüngen, Zeitkerkern, Zeitspeichern und Zeitläufen in zahlreichen Filmbeispielen. Jürgen Heizmann richtet den Blick auf die Insel Alcatraz und die vielen dort angesiedelten Gefängnisfilme. Achim Küpper analysiert die Bedeutung des Insularen in den Filmen von Wes Anderson. Von Kai Spanke stammt ein Beitrag über die Fernsehserie LOST (2004-2010). Birgit Ziener reflektiert sehr eindrucksvoll über die Externalisierung der Angst in zwei Horrorfilmen: THE MOST DANGEROUS GAME (1932) und KING KONG (1933), beide inszeniert von Ernest B. Schoedsack. Der erstgenannte Film entstand nach einer Erzählung von Richard Connell und wurde 1945 unter dem Titel A GAME OF DEATH von Robert Wise wiederverfilmt. Die Schauspielerin Jenifer Pötzsche untersucht in ihrem Beitrag die Inselpsychosen in Martin Scorseses SHUTTER ISLAND (2010). Alle Texte sind sehr anregend zu lesen und öffnen den Blick speziell für das Thema des Buches. Ein Verzeichnis von Insel-Filmen im Anhang verweist auf 74 Titel, ein deutscher Film ist nicht dabei. Coverfoto: LE MÉPRIS von Jean-Luc Godard. Mehr zum Buch: WNuVdCiJbV4

09. Mai 2017

Der Letzte der Ungerechten

Benjamin Murmelstein (1905-1989) war ab September 1944 der letzte sogenannte „Juden-älteste“ im Ghetto There-sienstadt. Claude Lanz-mann hat ihn 1975 in Rom in deutscher Sprache für den Film SHOAH interviewt, das Material dann aber in seinem Film nicht verwendet, sondern 2013 einen eigenen Film daraus gemacht. Das Buch, das jetzt im Rowohlt Verlag erschie-nen ist, dokumentiert das Interview und enthält Texte von Lanzmann zur Produktion des Films. Er verteidigt Murmelstein gegen Anschuldigungen, ein Handlanger der Nazis gewesen zu sein. Die Dialoge zwischen Murmelstein und Lanzmann sind eine spannende und berührende Lektüre. Mehr zum Buch: der-letzte-der-ungerechten.html

Benjamin Murmelstein (1905-1989) war ab September 1944 der letzte sogenannte „Juden-älteste“ im Ghetto There-sienstadt. Claude Lanz-mann hat ihn 1975 in Rom in deutscher Sprache für den Film SHOAH interviewt, das Material dann aber in seinem Film nicht verwendet, sondern 2013 einen eigenen Film daraus gemacht. Das Buch, das jetzt im Rowohlt Verlag erschie-nen ist, dokumentiert das Interview und enthält Texte von Lanzmann zur Produktion des Films. Er verteidigt Murmelstein gegen Anschuldigungen, ein Handlanger der Nazis gewesen zu sein. Die Dialoge zwischen Murmelstein und Lanzmann sind eine spannende und berührende Lektüre. Mehr zum Buch: der-letzte-der-ungerechten.html

08. Mai 2017

„Tatort“ als Fernsehgeschichte

Eine Dissertation, die an der Hochschule für Fernsehen und Film in München entstanden ist. Judith Früh setzt sich mit der Geschichte des „Tatort“ von 1970 bis Ende 2014 auseinander. Sie beschäftigt sich mit „Historio-grafien und Archäografien eines Mediums“ (so der Untertitel). Mehr als 50 Buchpublikationen gibt es inzwischen über den „Tatort“, die von der Autorin – zusammen mit Rezensionen und Online-Seiten – sorgfältig ausge-wertet wurden. Sie unterscheidet zwischen Zuschauererfolg (Quote) und künstlerischem Erfolg (Grimme-Preis oder andere Auszeichnungen). Heute unvorstell-bar: Die Folge ROT…ROT…TOT vom 1. Januar 1978 hatte 26,57 Mio. Zuschauer; damals war Werner Schumacher der Stuttgarter Kommissar Lutz und Curd Jürgens spielte den gesuchten Mörder; jüngst wurden beim Münster-Tatort FANGSCHUSS 14,56 Mio. gemessen, und das gilt als Rekord für die letzten 25 Jahre. Judith Früh widmet sich in ihrem historiografischen Teil den Kanones, Anfängen, Zäsuren, Verläufen, Krisen und Enden der „Tatort“-Reihe (sie nennt das „Ordnungen das Narrativen“) und stellt dem Annalen und Chronik, Alphabet und Listen gegenüber („Ordnungen des Nicht-Narrativen“). Im zweiten Teil geht es um „Archäografien“, also um den Erhalt und die Verwertung des Programms. Die Schilderung der Archivierung ist zunächst noch weitgehend unabhängig vom „Tatort“, die Verantwortung liegt bei den Fernsehanstalten, es handelt sich hier um die Erschließung, den Zugang, die Digitalisierung und die Vernichtung („Die Materialität des Archivs“). Dann kommen wir, auf den „Tatort“ bezogen, zur Erstausstrahlung, Wiederholung, Remotierung und Kanonisierung („Die Immaterialität des Programms“) und schließlich zur „Materialität der Verwertung“ durch Ökonomisierung und Aufwertung. Mit ihrer Systematisierung und Zuordnung hat die Autorin eine beeindruckende Arbeit geleistet, die für „Tatort“-Fans unbedingt lesenswert ist. Der Anhang enthält ein Interview von Judith Früh mit dem „Tatort“-Koordinator Gebhard Henke (WDR) und eine alphabetische Auflistung der DVD-Veröffentlichungen. Coverfoto: Screenshot aus der Tatort-Folge SCHWINDELFREI (2013). Mehr zum Buch: WK2lZyjzTV4 / Zu sehen sind viele „Tatorte“ im Übrigen in der Programmgalerie des Museums für Film und Fernsehen im Filmhaus am Potsdamer Platz.

Eine Dissertation, die an der Hochschule für Fernsehen und Film in München entstanden ist. Judith Früh setzt sich mit der Geschichte des „Tatort“ von 1970 bis Ende 2014 auseinander. Sie beschäftigt sich mit „Historio-grafien und Archäografien eines Mediums“ (so der Untertitel). Mehr als 50 Buchpublikationen gibt es inzwischen über den „Tatort“, die von der Autorin – zusammen mit Rezensionen und Online-Seiten – sorgfältig ausge-wertet wurden. Sie unterscheidet zwischen Zuschauererfolg (Quote) und künstlerischem Erfolg (Grimme-Preis oder andere Auszeichnungen). Heute unvorstell-bar: Die Folge ROT…ROT…TOT vom 1. Januar 1978 hatte 26,57 Mio. Zuschauer; damals war Werner Schumacher der Stuttgarter Kommissar Lutz und Curd Jürgens spielte den gesuchten Mörder; jüngst wurden beim Münster-Tatort FANGSCHUSS 14,56 Mio. gemessen, und das gilt als Rekord für die letzten 25 Jahre. Judith Früh widmet sich in ihrem historiografischen Teil den Kanones, Anfängen, Zäsuren, Verläufen, Krisen und Enden der „Tatort“-Reihe (sie nennt das „Ordnungen das Narrativen“) und stellt dem Annalen und Chronik, Alphabet und Listen gegenüber („Ordnungen des Nicht-Narrativen“). Im zweiten Teil geht es um „Archäografien“, also um den Erhalt und die Verwertung des Programms. Die Schilderung der Archivierung ist zunächst noch weitgehend unabhängig vom „Tatort“, die Verantwortung liegt bei den Fernsehanstalten, es handelt sich hier um die Erschließung, den Zugang, die Digitalisierung und die Vernichtung („Die Materialität des Archivs“). Dann kommen wir, auf den „Tatort“ bezogen, zur Erstausstrahlung, Wiederholung, Remotierung und Kanonisierung („Die Immaterialität des Programms“) und schließlich zur „Materialität der Verwertung“ durch Ökonomisierung und Aufwertung. Mit ihrer Systematisierung und Zuordnung hat die Autorin eine beeindruckende Arbeit geleistet, die für „Tatort“-Fans unbedingt lesenswert ist. Der Anhang enthält ein Interview von Judith Früh mit dem „Tatort“-Koordinator Gebhard Henke (WDR) und eine alphabetische Auflistung der DVD-Veröffentlichungen. Coverfoto: Screenshot aus der Tatort-Folge SCHWINDELFREI (2013). Mehr zum Buch: WK2lZyjzTV4 / Zu sehen sind viele „Tatorte“ im Übrigen in der Programmgalerie des Museums für Film und Fernsehen im Filmhaus am Potsdamer Platz.

07. Mai 2017

BERLIN ECKE VOLKSBÜHNE (2005)

Frank Castorf verabschiedet sich in diesem Sommer nach 25 Jahren als Intendant der Volks-bühne am Rosa-Luxemburg-Platz, im Herbst wird dort Chris Dercon sein Nachfolger, der Streit über diese Entscheidung ist noch immer heftig. Das Haus der Volksbühne beherrscht einen Platz, der natürlich eine eigene Geschichte hat. Die wird in dem Dokumentarfilm BERLIN ECKE VOLKSBÜHNE von Britta Wauer erzählt, den es jetzt bei der Edition Salzgeber als DVD gibt. Die Dreiecksfläche im Scheunenviertel, geplant und bebaut vor über hundert Jahren, hieß zunächst Babelsberger Platz, dann Bülowplatz, in der Nazizeit Horst-Wessel-Platz, nach dem Krieg Liebknechtplatz, ab 1947 Luxemburgplatz und seit 1969 Rosa-Luxemburg-Platz. Die Volksbühne wurde 1914 eröffnet, im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und in den 50er Jahren wiederaufgebaut. Wichtige Gebäude am Platz sind außerdem das Babylon-Kino (entworfen von Hans Poelzig) und die Parteizentrale der Linken, die früher das Haus der Kommunistischen Partei Deutschlands war. Der Film von Bettina Wauer stammt aus dem Jahr 2005, wurde für das ZDF produziert und dauert 52 Minuten. Es kommen viele Zeitzeugen zu Wort, die Geschichte wird vor allem durch dokumentarisches Material präsent gemacht, das geschickt montiert ist und gelegentlich in Zeichnungen mutiert. Auch Heinrich Zille wird so einbezogen. Zentrale historische Ereignisse vor Ort waren der Blutmai 1929 und die Morde an zwei Polizeihauptleuten 1931; zu den Tätern gehörte damals Erich Mielke, später Stasi-Minister in der DDR. Der Film hat große Qualitäten. Zum Bonusmaterial gehört ein 5-Minuten-Film über die Kinoorgel im Babylon. Mehr zur DVD: artikel&id=588

Frank Castorf verabschiedet sich in diesem Sommer nach 25 Jahren als Intendant der Volks-bühne am Rosa-Luxemburg-Platz, im Herbst wird dort Chris Dercon sein Nachfolger, der Streit über diese Entscheidung ist noch immer heftig. Das Haus der Volksbühne beherrscht einen Platz, der natürlich eine eigene Geschichte hat. Die wird in dem Dokumentarfilm BERLIN ECKE VOLKSBÜHNE von Britta Wauer erzählt, den es jetzt bei der Edition Salzgeber als DVD gibt. Die Dreiecksfläche im Scheunenviertel, geplant und bebaut vor über hundert Jahren, hieß zunächst Babelsberger Platz, dann Bülowplatz, in der Nazizeit Horst-Wessel-Platz, nach dem Krieg Liebknechtplatz, ab 1947 Luxemburgplatz und seit 1969 Rosa-Luxemburg-Platz. Die Volksbühne wurde 1914 eröffnet, im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und in den 50er Jahren wiederaufgebaut. Wichtige Gebäude am Platz sind außerdem das Babylon-Kino (entworfen von Hans Poelzig) und die Parteizentrale der Linken, die früher das Haus der Kommunistischen Partei Deutschlands war. Der Film von Bettina Wauer stammt aus dem Jahr 2005, wurde für das ZDF produziert und dauert 52 Minuten. Es kommen viele Zeitzeugen zu Wort, die Geschichte wird vor allem durch dokumentarisches Material präsent gemacht, das geschickt montiert ist und gelegentlich in Zeichnungen mutiert. Auch Heinrich Zille wird so einbezogen. Zentrale historische Ereignisse vor Ort waren der Blutmai 1929 und die Morde an zwei Polizeihauptleuten 1931; zu den Tätern gehörte damals Erich Mielke, später Stasi-Minister in der DDR. Der Film hat große Qualitäten. Zum Bonusmaterial gehört ein 5-Minuten-Film über die Kinoorgel im Babylon. Mehr zur DVD: artikel&id=588

05. Mai 2017

trash-tv

Anja Rützel plaudert sich auf 100 Seiten durch die Welt des trivialen Fernsehens: DER BACHELOR, BAUER SUCHT FRAU, DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPER-STAR, CASTING, GERMANY’S NEXT TOPMODEL, DSCHUNGELCAMP, BIG BROTHER. Die Autorin weiß viel über die amerikanischen Vorbilder und bekennt: „Es ist Mist, aber ich mag’s“. Ein Blick hinter die Kulissen, teilweise amüsant zu lesen und für RTL-Fans wahrscheinlich Pflichtlektüre. Aber es ist nicht meine Welt. Mehr zum Buch: Trash_TV__100_Seiten

Anja Rützel plaudert sich auf 100 Seiten durch die Welt des trivialen Fernsehens: DER BACHELOR, BAUER SUCHT FRAU, DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPER-STAR, CASTING, GERMANY’S NEXT TOPMODEL, DSCHUNGELCAMP, BIG BROTHER. Die Autorin weiß viel über die amerikanischen Vorbilder und bekennt: „Es ist Mist, aber ich mag’s“. Ein Blick hinter die Kulissen, teilweise amüsant zu lesen und für RTL-Fans wahrscheinlich Pflichtlektüre. Aber es ist nicht meine Welt. Mehr zum Buch: Trash_TV__100_Seiten

04. Mai 2017

Hamburgische Dramaturgie der Medien

Er war Autor, Regisseur, Pro-duzent und hat deutsche Fern-sehgeschichte geschrieben. Ein neues Buch im Schüren Verlag erzählt in 18 Beiträgen weit-gehend chronologisch das Arbeitsleben von Egon Monk (1927-2007), beginnend mit den Lehrjahren am Berliner Ensemble. Es geht dabei um Institutionen (RIAS Berlin, den NDR, das Deutsche Schauspiel-haus in Hamburg, das ZDF, das Archiv der Akademie der Künste), Mentoren und Freunde (Hans Mayer, Claus Hubalek, Christian Geissler, Walter Jens, Rolf Busch), aber auch um einzelne Projekte, die er realisiert hat (u.a. den Fernsehfilm EIN TAG), die Grundlegung von Fernsehspiel und Fernsehfilm in den 1960er Jahren, das Fernsehen der 1970er Jahre und Monks Einfluss auf die „Zweite Hamburger Schule des Fernsehdokumentarismus“ (Klaus Wildenhahn, Eberhard Fechner). Zu den Autorinnen und Autoren des Bandes gehören u.a. Joan Kristin Bleicher, Heiko Christians, Knut Hickethier, Christian Hißnauer, Karl Prümm, Nicky Rittmeyer, Julia Schumacher, Andreas Stuhlmann und Michael Töteberg. Ihre Texte haben eine hohe Qualität, kommen auch in der zeitlichen Distanz zu neuen Bewertungen und fügen sich zu einem beeindruckenden Bild der kreativen Lebensleistung von Egon Monk, den ich auch persönlich sehr geschätzt habe. Der Band ist in der Reihe „Aufblende“ erschienen und wurde in der Realisierung von der Akademie der Künste unterstützt. Cover: Arbeitsfoto während des Drehs zu WILHELMSBURGER FREITAG. Mehr zum Buch: die-hamburgische-dramaturgie-der-medien.html

Er war Autor, Regisseur, Pro-duzent und hat deutsche Fern-sehgeschichte geschrieben. Ein neues Buch im Schüren Verlag erzählt in 18 Beiträgen weit-gehend chronologisch das Arbeitsleben von Egon Monk (1927-2007), beginnend mit den Lehrjahren am Berliner Ensemble. Es geht dabei um Institutionen (RIAS Berlin, den NDR, das Deutsche Schauspiel-haus in Hamburg, das ZDF, das Archiv der Akademie der Künste), Mentoren und Freunde (Hans Mayer, Claus Hubalek, Christian Geissler, Walter Jens, Rolf Busch), aber auch um einzelne Projekte, die er realisiert hat (u.a. den Fernsehfilm EIN TAG), die Grundlegung von Fernsehspiel und Fernsehfilm in den 1960er Jahren, das Fernsehen der 1970er Jahre und Monks Einfluss auf die „Zweite Hamburger Schule des Fernsehdokumentarismus“ (Klaus Wildenhahn, Eberhard Fechner). Zu den Autorinnen und Autoren des Bandes gehören u.a. Joan Kristin Bleicher, Heiko Christians, Knut Hickethier, Christian Hißnauer, Karl Prümm, Nicky Rittmeyer, Julia Schumacher, Andreas Stuhlmann und Michael Töteberg. Ihre Texte haben eine hohe Qualität, kommen auch in der zeitlichen Distanz zu neuen Bewertungen und fügen sich zu einem beeindruckenden Bild der kreativen Lebensleistung von Egon Monk, den ich auch persönlich sehr geschätzt habe. Der Band ist in der Reihe „Aufblende“ erschienen und wurde in der Realisierung von der Akademie der Künste unterstützt. Cover: Arbeitsfoto während des Drehs zu WILHELMSBURGER FREITAG. Mehr zum Buch: die-hamburgische-dramaturgie-der-medien.html

03. Mai 2017

Wilfried Berghahn

Als er starb, im September 1964, war er 34 Jahre alt. Wilfried Berghahn galt damals als ein Hoffnungsträger für die Zukunft der Filmkritik. Er gab, zusam-men mit Enno Patalas, die Zeit-schrift Filmkritik heraus, hatte 1956 mit einer Dissertation über Robert Musil promoviert, war von 1957 bis 1960 Redakteur beim Fernsehen des Südwest-funks, plante dann interessante Buchprojekte und besuchte, meist im Zusammenhang mit Fernsehsendungen, die großen Regisseure jener Zeit: Aleksandr Ford und Andrzej Wajda, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Francesco Rosi und Luchino Visconti, Satyajit Ray, Kon Ichikawa und Susumi Hani, Luis Buñuel und Leopoldo Torre Nilsson. Die Nachrufe auf Wilfried Berghahn im Novemberheft 1964 der Filmkritik lesen sich noch heute bewegend. Der Band 20 der Reihe „Film & Schrift“, herausgegeben von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen, erinnert an ihn. Der Essay von Michael Wedel über Berghahn ist eine beeindruckende Würdigung der Person und des Publizisten, der ja nicht nur im Bereich des Films, sondern auch der Literatur und des Theaters tätig war. In Wedels Text gibt es eine interessante Passage über Berghahns Kritik in den Frankfurter Heften an dem Buch „Der Film. Wesen und Gestalt“ von Walter Hagemann, der damals Publizistik-Professor in Münster war; zu seinen Studenten gehörten Enno Patalas und Theodor Kotulla. Die Kontroverse verrät viel über die damalige Situation der Publizistik- und Filmwissenschaft und die souveräne Position von Berghahn. Der Band dokumentiert 79 Texte von Wilfried Berghahn: 15 Essays, fünf Porträts und Gespräche, acht Berichte und Kommentare, 51 Kritiken. Die Lektüre macht noch einmal klar, was für einen großen Autoren wir damals verloren haben. Mehr zum Buch: WQI6PSiJbV4

Als er starb, im September 1964, war er 34 Jahre alt. Wilfried Berghahn galt damals als ein Hoffnungsträger für die Zukunft der Filmkritik. Er gab, zusam-men mit Enno Patalas, die Zeit-schrift Filmkritik heraus, hatte 1956 mit einer Dissertation über Robert Musil promoviert, war von 1957 bis 1960 Redakteur beim Fernsehen des Südwest-funks, plante dann interessante Buchprojekte und besuchte, meist im Zusammenhang mit Fernsehsendungen, die großen Regisseure jener Zeit: Aleksandr Ford und Andrzej Wajda, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Francesco Rosi und Luchino Visconti, Satyajit Ray, Kon Ichikawa und Susumi Hani, Luis Buñuel und Leopoldo Torre Nilsson. Die Nachrufe auf Wilfried Berghahn im Novemberheft 1964 der Filmkritik lesen sich noch heute bewegend. Der Band 20 der Reihe „Film & Schrift“, herausgegeben von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen, erinnert an ihn. Der Essay von Michael Wedel über Berghahn ist eine beeindruckende Würdigung der Person und des Publizisten, der ja nicht nur im Bereich des Films, sondern auch der Literatur und des Theaters tätig war. In Wedels Text gibt es eine interessante Passage über Berghahns Kritik in den Frankfurter Heften an dem Buch „Der Film. Wesen und Gestalt“ von Walter Hagemann, der damals Publizistik-Professor in Münster war; zu seinen Studenten gehörten Enno Patalas und Theodor Kotulla. Die Kontroverse verrät viel über die damalige Situation der Publizistik- und Filmwissenschaft und die souveräne Position von Berghahn. Der Band dokumentiert 79 Texte von Wilfried Berghahn: 15 Essays, fünf Porträts und Gespräche, acht Berichte und Kommentare, 51 Kritiken. Die Lektüre macht noch einmal klar, was für einen großen Autoren wir damals verloren haben. Mehr zum Buch: WQI6PSiJbV4

02. Mai 2017

SPIEL.FILM

Eine Dissertation, die an der Universität Klagenfurt ent-standen ist, gemeinsam verfasst von Roman Mandelc und Stefan Kohlmaier. Es geht um „Video-spiel-Ästhetik und die Schwie-rigkeit ihrer filmischen Adaption“ (so der Untertitel der Publikation). Analysiert werden die Filme SUPER MARIO BROS. (1993) von Annabel Jankel und Rocky Morton, RESIDENT EVIL (2002) von Paul W. S. Anderson, SILENT HILL (2006) von Christophe Gans, MAX PAYNE (2008) von John Moore und POSTAL (2007) von Uwe Boll. Ausgangspunkt ist jeweils das Videospiel, dessen Narration, Ästhetik und Emotionsvermittlung mit der späteren Verfilmung verglichen wird. Da die beiden Autoren zu Videospielen eine große Nähe haben, beurteilen sie die Leinwandadaptionen zum Teil sehr kritisch. In einem abschließenden Kapitel geht es um die Vermischung von Film und Videospiel, konkret um THE LAST OF US und BEYOND: TWO SOULS (beide 2013). Der Anhang enthält Sequenzprotokolle der Filme und Spiele. Mit zahlreichen kleinen Schwarzweiß-Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: spiel-film.html

Eine Dissertation, die an der Universität Klagenfurt ent-standen ist, gemeinsam verfasst von Roman Mandelc und Stefan Kohlmaier. Es geht um „Video-spiel-Ästhetik und die Schwie-rigkeit ihrer filmischen Adaption“ (so der Untertitel der Publikation). Analysiert werden die Filme SUPER MARIO BROS. (1993) von Annabel Jankel und Rocky Morton, RESIDENT EVIL (2002) von Paul W. S. Anderson, SILENT HILL (2006) von Christophe Gans, MAX PAYNE (2008) von John Moore und POSTAL (2007) von Uwe Boll. Ausgangspunkt ist jeweils das Videospiel, dessen Narration, Ästhetik und Emotionsvermittlung mit der späteren Verfilmung verglichen wird. Da die beiden Autoren zu Videospielen eine große Nähe haben, beurteilen sie die Leinwandadaptionen zum Teil sehr kritisch. In einem abschließenden Kapitel geht es um die Vermischung von Film und Videospiel, konkret um THE LAST OF US und BEYOND: TWO SOULS (beide 2013). Der Anhang enthält Sequenzprotokolle der Filme und Spiele. Mit zahlreichen kleinen Schwarzweiß-Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: spiel-film.html

01. Mai 2017

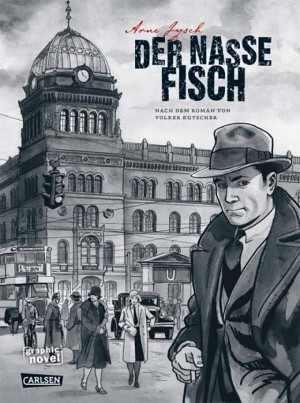

„Der nasse Fisch“ als Graphic Novel

Die historischen Kriminalroma-ne von Volker Kutscher mit der Serienfigur des Kommissar Gereon Rath spielen in Berlin ab 1929. Es gibt bisher sechs Titel, der erste – „Der nasse Fisch“ – erschien 2007. Er ist, wie wir wissen, die Vorlage für die 16tei-lige Serie BABYLON BERLIN von Tom Tykwer, die im Herbst auf Sky ausgestrahlt wird. Ich habe Kutschers Romane sehr gern gelesen und finde es wunderbar, dass Arne Jysch jetzt aus dem ersten Band eine Graphic Novel gemacht hat, die im Carlsen Verlag erschienen ist. Sie hat durchaus filmische Qualitäten im Wechsel der Bilder und Hand-lungsorte. Die Handlung ist gegenüber Kutschers Roman natürlich verknappt, sie konzentriert sich weitgehend auf den geheimnisvollen Toten im Landwehrkanal und die Suche nach dem verborgenen Goldschatz aus Russland. Rath, frisch in Berlin angekommen, ermittelt eigenwillig, wechselt von der Sitte in die Mordinspektion, lernt die Stenotypistin Charly kennen, muss den Mord an seinem Kollegen Jänicke miterleben, verbindet sich mit dem Unterweltboss Marlow (Dr. M), entdeckt die rechtspolitischen Komplizenschaften des Kommissar Wolter von der Sitte, überlebt eine Foltersitzung dank des Eingreifens der Gräfin Sorokina und gewinnt das Duell gegen Wolter am Ostbahnhof. Die „Akte Wilczek“, die ihn selbst belastet, verschwindet am Ende im Archiv und wird so zum „nackten Fisch“. Das alles ist in den Bildern spannend erzählt, die notwendigen Dialoge finden ihren Platz, und kurze Kommentare schaffen Überleitungen. Ich bin sehr beeindruckt. Mehr zum Buch: der-nasse-fisch/54504

Die historischen Kriminalroma-ne von Volker Kutscher mit der Serienfigur des Kommissar Gereon Rath spielen in Berlin ab 1929. Es gibt bisher sechs Titel, der erste – „Der nasse Fisch“ – erschien 2007. Er ist, wie wir wissen, die Vorlage für die 16tei-lige Serie BABYLON BERLIN von Tom Tykwer, die im Herbst auf Sky ausgestrahlt wird. Ich habe Kutschers Romane sehr gern gelesen und finde es wunderbar, dass Arne Jysch jetzt aus dem ersten Band eine Graphic Novel gemacht hat, die im Carlsen Verlag erschienen ist. Sie hat durchaus filmische Qualitäten im Wechsel der Bilder und Hand-lungsorte. Die Handlung ist gegenüber Kutschers Roman natürlich verknappt, sie konzentriert sich weitgehend auf den geheimnisvollen Toten im Landwehrkanal und die Suche nach dem verborgenen Goldschatz aus Russland. Rath, frisch in Berlin angekommen, ermittelt eigenwillig, wechselt von der Sitte in die Mordinspektion, lernt die Stenotypistin Charly kennen, muss den Mord an seinem Kollegen Jänicke miterleben, verbindet sich mit dem Unterweltboss Marlow (Dr. M), entdeckt die rechtspolitischen Komplizenschaften des Kommissar Wolter von der Sitte, überlebt eine Foltersitzung dank des Eingreifens der Gräfin Sorokina und gewinnt das Duell gegen Wolter am Ostbahnhof. Die „Akte Wilczek“, die ihn selbst belastet, verschwindet am Ende im Archiv und wird so zum „nackten Fisch“. Das alles ist in den Bildern spannend erzählt, die notwendigen Dialoge finden ihren Platz, und kurze Kommentare schaffen Überleitungen. Ich bin sehr beeindruckt. Mehr zum Buch: der-nasse-fisch/54504