13. August 2015

Lichtspielschlummer, Daumenkino und anderes

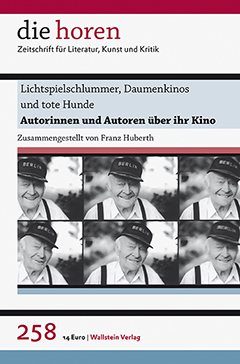

Die Zeitschrift Die Horen wurde 1955 gegründet, seit 2012 wird sie von Jürgen Krätzer heraus-gegeben, und die neueste Nummer (258) handelt vom Kino. Ihr Titel: „Lichtspielschlummer, Daumenkinos und tote Hunde“. Für die Zusammenstellung ist der Tübinger Germanist Franz Huberth verantwortlich. 35 Texte sind sieben Kapiteln zugeordnet, die relativ geheimnisvolle Überschriften tragen: „Das Wunder der drei erbebenden Wasserringe im Glas“, „Entsetzen lag im Saal“, „Kommen Sie! Schauen Sie sich das an!“, „Die Besetzung klingt sensationell“, „Geschichten, die niemals passieren, doch jeden Moment beginnen könnten“, „Geld nehme ich keins mit“ und „Das war kein Lächeln“. Ich nenne mal 16 relativ bekannte Autorinnen und Autoren: Durs Grünbein (sein Gedicht heißt „Der Projektor“), Michael Funke („Filmbesuch mit Vierzehn“), Judith Kuckart („Sommer 1974“), Patrick Roth („Sechs oder sieben Dinge, die ich von ihr weiß“, aus seinem Filmtagebuch), Antje Vollmer und Hans-Eckhardt Wenzel (aus ihren Briefwechsel über Rainer Werner Fassbinder), Thomas Jeschner („Über die Möglichkeit, ein Kino zu verwüsten“), Claus Löser (über Jean-Luc Godard und über seinen Großvater, dem die „Stern-Lichtspiele“ in Chemnitz gehörten), Georg Klein (über das Schlafen im Kino), Monika Rinck (über ungesehene Filme), Stefanie Reis („Vom Finden und Zeigen der Filme“), Stephanie Schmitt („Tote Hunde“), Thomas Koebner („Der Blick aus dem Fenster. Ein symbolisches Arrangement im Gemälde, in der Literatur und im Film“), Konrad Bohley („Film, Film Film“), Kai Bleifuss („Parallel-montage“), Philippe Beck (zwei Gedichte für Robert Altman und Roberto Rossellini). Von der Kunsthistorikerin Julia König stammt ein lesenswerter Essay über Filmplakate (mit 16 Abbildungen), Volker Gerling, Absolvent der HFF Potsdam, erzählt von seinen Erfahrungen als „Daumenkinograph“ (mit 24 Abbildungen). Eine interessante Lektüre und für 14 € sehr preiswert. Mehr dazu: tote-hunde.html

Die Zeitschrift Die Horen wurde 1955 gegründet, seit 2012 wird sie von Jürgen Krätzer heraus-gegeben, und die neueste Nummer (258) handelt vom Kino. Ihr Titel: „Lichtspielschlummer, Daumenkinos und tote Hunde“. Für die Zusammenstellung ist der Tübinger Germanist Franz Huberth verantwortlich. 35 Texte sind sieben Kapiteln zugeordnet, die relativ geheimnisvolle Überschriften tragen: „Das Wunder der drei erbebenden Wasserringe im Glas“, „Entsetzen lag im Saal“, „Kommen Sie! Schauen Sie sich das an!“, „Die Besetzung klingt sensationell“, „Geschichten, die niemals passieren, doch jeden Moment beginnen könnten“, „Geld nehme ich keins mit“ und „Das war kein Lächeln“. Ich nenne mal 16 relativ bekannte Autorinnen und Autoren: Durs Grünbein (sein Gedicht heißt „Der Projektor“), Michael Funke („Filmbesuch mit Vierzehn“), Judith Kuckart („Sommer 1974“), Patrick Roth („Sechs oder sieben Dinge, die ich von ihr weiß“, aus seinem Filmtagebuch), Antje Vollmer und Hans-Eckhardt Wenzel (aus ihren Briefwechsel über Rainer Werner Fassbinder), Thomas Jeschner („Über die Möglichkeit, ein Kino zu verwüsten“), Claus Löser (über Jean-Luc Godard und über seinen Großvater, dem die „Stern-Lichtspiele“ in Chemnitz gehörten), Georg Klein (über das Schlafen im Kino), Monika Rinck (über ungesehene Filme), Stefanie Reis („Vom Finden und Zeigen der Filme“), Stephanie Schmitt („Tote Hunde“), Thomas Koebner („Der Blick aus dem Fenster. Ein symbolisches Arrangement im Gemälde, in der Literatur und im Film“), Konrad Bohley („Film, Film Film“), Kai Bleifuss („Parallel-montage“), Philippe Beck (zwei Gedichte für Robert Altman und Roberto Rossellini). Von der Kunsthistorikerin Julia König stammt ein lesenswerter Essay über Filmplakate (mit 16 Abbildungen), Volker Gerling, Absolvent der HFF Potsdam, erzählt von seinen Erfahrungen als „Daumenkinograph“ (mit 24 Abbildungen). Eine interessante Lektüre und für 14 € sehr preiswert. Mehr dazu: tote-hunde.html

12. August 2015

Arbeit in der Filmkomödie

Arbeiten kann komisch sein. Judith Ellenbürger analysiert in ihrer Dissertation (Uni-versität Bamberg) sieben Filme berühmter Darsteller und Regisseure, die in der Filmgeschichte ihren festen Platz haben. 1. THE MUSIC BOX (1932) von James Parrott mit Stan Laurel und Oliver Hardy. Es geht um ein Klavier, eine lange Treppe und zwei Sisyphosse. 2. SAFETY LAST! (1923) von Fred C. Newmeyer und Sam Taylor mit Harold Lloyd. Er handelt vom Drang in die Höhe und dem ameri-kanische (Alb-)Traum vom sozialen Aufstieg. 3. DER LETZTE MANN (1924) von Friedrich Wilhelm Murnau mit Emil Jannings. Er schildert den Abstieg eines alten Angestellten in einem Berliner Hotel. 4. THE GENERAL (1926) von Buster Keaton und Clyde Bruckman mit Buster Keaton. Er erzählt den Kampf eines Lokomotivführers im amerika-nischen Bürgerkrieg um seine Lokomotive und war damals ein großer Misserfolg. 5. SHOW PEOPLE (1928) von King Vidor mit Marion Davies. Er porträtiert den Aufstieg einer unbekannten Komödiantin zum Star und ihren Abstieg. Er basierte auf der Biografie von Gloria Swanson. 6. À NOUS LA LIBERTÉ (1931) von René Clair mit Henri Marchand und Raymond Cordy. Er nimmt die Verbindung zwischen zwei Kleinganoven, die sich sehr unterschiedlich entwickeln – der eine wird Fabrikbesitzer, der andere bleibt arbeitslos – zum Ausgangspunkt einer Satire, die in einer Utopie endet: beide ziehen als Landstreicher über die Straßen. 7. MODERN TIMES (1936) von und mit Charles Chaplin, der als Fließbandarbeiter buchstäblich verrückt wird, mehrfach im Gefängnis landet und am Ende mit einem Straßen-mädchen (Paulette Goddard) einer ungewissen Zukunft entgegen geht. Die Autorin analysiert sachkundig, stellt theoretische Zusammenhänge her und liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Filmkomödie. Die Abbildungen – meist Screenshots – sind unterschiedlich in ihrer Qualität. Coverfoto: Chaplin in MODERN TIMES. Mehr zum Buch: 978-3-7705-5919-0.html

Arbeiten kann komisch sein. Judith Ellenbürger analysiert in ihrer Dissertation (Uni-versität Bamberg) sieben Filme berühmter Darsteller und Regisseure, die in der Filmgeschichte ihren festen Platz haben. 1. THE MUSIC BOX (1932) von James Parrott mit Stan Laurel und Oliver Hardy. Es geht um ein Klavier, eine lange Treppe und zwei Sisyphosse. 2. SAFETY LAST! (1923) von Fred C. Newmeyer und Sam Taylor mit Harold Lloyd. Er handelt vom Drang in die Höhe und dem ameri-kanische (Alb-)Traum vom sozialen Aufstieg. 3. DER LETZTE MANN (1924) von Friedrich Wilhelm Murnau mit Emil Jannings. Er schildert den Abstieg eines alten Angestellten in einem Berliner Hotel. 4. THE GENERAL (1926) von Buster Keaton und Clyde Bruckman mit Buster Keaton. Er erzählt den Kampf eines Lokomotivführers im amerika-nischen Bürgerkrieg um seine Lokomotive und war damals ein großer Misserfolg. 5. SHOW PEOPLE (1928) von King Vidor mit Marion Davies. Er porträtiert den Aufstieg einer unbekannten Komödiantin zum Star und ihren Abstieg. Er basierte auf der Biografie von Gloria Swanson. 6. À NOUS LA LIBERTÉ (1931) von René Clair mit Henri Marchand und Raymond Cordy. Er nimmt die Verbindung zwischen zwei Kleinganoven, die sich sehr unterschiedlich entwickeln – der eine wird Fabrikbesitzer, der andere bleibt arbeitslos – zum Ausgangspunkt einer Satire, die in einer Utopie endet: beide ziehen als Landstreicher über die Straßen. 7. MODERN TIMES (1936) von und mit Charles Chaplin, der als Fließbandarbeiter buchstäblich verrückt wird, mehrfach im Gefängnis landet und am Ende mit einem Straßen-mädchen (Paulette Goddard) einer ungewissen Zukunft entgegen geht. Die Autorin analysiert sachkundig, stellt theoretische Zusammenhänge her und liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Filmkomödie. Die Abbildungen – meist Screenshots – sind unterschiedlich in ihrer Qualität. Coverfoto: Chaplin in MODERN TIMES. Mehr zum Buch: 978-3-7705-5919-0.html

11. August 2015

Moriz Seeler

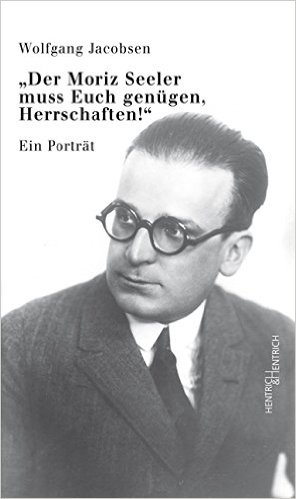

In seinem Vornamen vermisst man das t. Aber diese Schreib-weise war ihm wichtig. Moriz Seeler war Schriftsteller, Theaterregisseur und – für kurze Zeit – auch Filmproduzent. Geboren 1896 in Greifenberg in Pommern, ermordet 1942 nach der Deportation in der Umgebung von Riga. Bei Hentrich & Hentrich, einem Verlag, der sein Programm auf jüdische Kultur und Zeit-geschichte ausgerichtet hat, ist jetzt ein Moriz Seeler-Porträt von Wolfgang Jacobsen erschienen, das auf der Basis genauer Recherchen seine Lebens-geschichte erzählt, die ab 1915 weitgehend in Berlin stattfand, zeitweise eng mit dem Wirken des Schauspielers und Schriftstellers Hans Heinrich von Twardowski verbunden war und 1929 einen nachhaltigen Beitrag zur deutschen Filmgeschichte geleistet hat. Seeler gehörte damals zu den Initiatoren des Films MENSCHEN AM SONNTAG, an dem u.a. Kurt und Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, Billie Wilder, Eugen Schüfftan und Fred Zinnemann beteiligt waren. Über diesen späten Stummfilm kursieren viele Produktionslegenden, die Jacobsen auch teilweise referiert, aber – orientiert an der Funktion von Moriz Seeler – zum Teil korrigieren kann. Sein Kapitel „So war es und nicht anders?“ (S. 96-114) ist ein Beispiel für gute Recherchen und kluge Absicherungen. Auch die anderen Kapitel dieser Biografie sind höchst lesenswert, weil sie an einer nicht sehr prominenten Person paradigmatisch den historischen Bruch zwischen der Kultur der Weimarer Republik und den Verbrechen der Nazi-Zeit in Erinnerung rufen. Der Anhang mit Dokumenten und einem Werkverzeichnis von Moriz Seeler ist umfangreich, es wird vielen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung bei den Recherchen gedankt. Nach Hanns Brodnitz (auch bei Hentrich & Hentrich) wird damit eine weitere Biographie aus der Vergessenheit geholt. Mehr zum Buch: herrschaften.html

In seinem Vornamen vermisst man das t. Aber diese Schreib-weise war ihm wichtig. Moriz Seeler war Schriftsteller, Theaterregisseur und – für kurze Zeit – auch Filmproduzent. Geboren 1896 in Greifenberg in Pommern, ermordet 1942 nach der Deportation in der Umgebung von Riga. Bei Hentrich & Hentrich, einem Verlag, der sein Programm auf jüdische Kultur und Zeit-geschichte ausgerichtet hat, ist jetzt ein Moriz Seeler-Porträt von Wolfgang Jacobsen erschienen, das auf der Basis genauer Recherchen seine Lebens-geschichte erzählt, die ab 1915 weitgehend in Berlin stattfand, zeitweise eng mit dem Wirken des Schauspielers und Schriftstellers Hans Heinrich von Twardowski verbunden war und 1929 einen nachhaltigen Beitrag zur deutschen Filmgeschichte geleistet hat. Seeler gehörte damals zu den Initiatoren des Films MENSCHEN AM SONNTAG, an dem u.a. Kurt und Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, Billie Wilder, Eugen Schüfftan und Fred Zinnemann beteiligt waren. Über diesen späten Stummfilm kursieren viele Produktionslegenden, die Jacobsen auch teilweise referiert, aber – orientiert an der Funktion von Moriz Seeler – zum Teil korrigieren kann. Sein Kapitel „So war es und nicht anders?“ (S. 96-114) ist ein Beispiel für gute Recherchen und kluge Absicherungen. Auch die anderen Kapitel dieser Biografie sind höchst lesenswert, weil sie an einer nicht sehr prominenten Person paradigmatisch den historischen Bruch zwischen der Kultur der Weimarer Republik und den Verbrechen der Nazi-Zeit in Erinnerung rufen. Der Anhang mit Dokumenten und einem Werkverzeichnis von Moriz Seeler ist umfangreich, es wird vielen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung bei den Recherchen gedankt. Nach Hanns Brodnitz (auch bei Hentrich & Hentrich) wird damit eine weitere Biographie aus der Vergessenheit geholt. Mehr zum Buch: herrschaften.html

10. August 2015

Audrey Hepburn

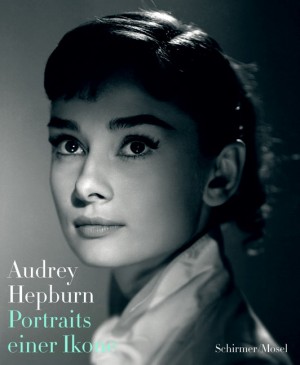

Zurzeit ist in der Londoner National Portrait Gallery die Ausstellung „Audrey Hepburn. Portraits of an Icon“ zu sehen. Marion Löhndorf hat darüber einen sehr kriti-schen, aber lesenswerten Text in der August-Ausgabe von epd Film geschrieben. Der begleitende Katalog ist jetzt in einer deutschen Ausgabe bei Schirmer/Mosel erschienen. Er ist quasi der Ersatz für eine aktuelle Reise nach London. Die Fotos und Dokumente sind hervorragend reproduziert, die Texte rufen die vielen Momente der Bewunderung in den 1950er und 60er Jahren in Erinnerung und informieren auch über Audrey Hepburns soziales Engagement nach dem Abschied aus der Filmwelt. Ihr Sohn Luca Dotti hat ein kurzes Vorwort beigesteuert, von der Kuratorin Helen Trampeter stammt ein würdigender Essay („Der Weg zur modernen Ikone“), vom Co-Kurator Terence Pepper eine informative Lebens-Chronik. Im Mittelpunkt stehen die Abbildungen für die vier Phasen „Kindheit und erste Erfolge in Großbritannien, 1929-1952“, „Bühne und Film in Amerika, 1951-1960“, „Film- und Modeportraits, 1960er Jahre“, „Vermächtnis und spätere Jahre, 1971-1993“. Ein schönes Buch! Audrey Hepburn gehörte natürlich auch zu meinen „Traumfrauen“ der 50er Jahre, denen 2006 meine letzte Retrospektive der Berlinale gewidmet war. Ich habe damals in der SZ einen kurzen Text über sie geschrieben: 2006/02/audrey-hepburn/ . Und DIE GESCHICHTE EINER NONNE von Fred Zinnemann ist für mich noch immer einer ihrer besten Filme. Mehr zum Buch: 75&products_id=777

Zurzeit ist in der Londoner National Portrait Gallery die Ausstellung „Audrey Hepburn. Portraits of an Icon“ zu sehen. Marion Löhndorf hat darüber einen sehr kriti-schen, aber lesenswerten Text in der August-Ausgabe von epd Film geschrieben. Der begleitende Katalog ist jetzt in einer deutschen Ausgabe bei Schirmer/Mosel erschienen. Er ist quasi der Ersatz für eine aktuelle Reise nach London. Die Fotos und Dokumente sind hervorragend reproduziert, die Texte rufen die vielen Momente der Bewunderung in den 1950er und 60er Jahren in Erinnerung und informieren auch über Audrey Hepburns soziales Engagement nach dem Abschied aus der Filmwelt. Ihr Sohn Luca Dotti hat ein kurzes Vorwort beigesteuert, von der Kuratorin Helen Trampeter stammt ein würdigender Essay („Der Weg zur modernen Ikone“), vom Co-Kurator Terence Pepper eine informative Lebens-Chronik. Im Mittelpunkt stehen die Abbildungen für die vier Phasen „Kindheit und erste Erfolge in Großbritannien, 1929-1952“, „Bühne und Film in Amerika, 1951-1960“, „Film- und Modeportraits, 1960er Jahre“, „Vermächtnis und spätere Jahre, 1971-1993“. Ein schönes Buch! Audrey Hepburn gehörte natürlich auch zu meinen „Traumfrauen“ der 50er Jahre, denen 2006 meine letzte Retrospektive der Berlinale gewidmet war. Ich habe damals in der SZ einen kurzen Text über sie geschrieben: 2006/02/audrey-hepburn/ . Und DIE GESCHICHTE EINER NONNE von Fred Zinnemann ist für mich noch immer einer ihrer besten Filme. Mehr zum Buch: 75&products_id=777

09. August 2015

NATIONAL GALLERY

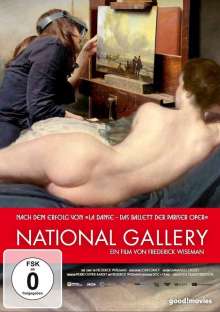

Er ist inzwischen 85 Jahre alt und dreht unermüdlich dokumentarische Filme, die für mich zum Besten welt-weit gehören, das es in diesem Genre gibt. Frederick Wiseman hat zuletzt den Film NATIONAL GALLERY realisiert, der 2014 in Cannes Premiere hatte, bei uns auch in den Kinos lief und jetzt bei Kool als DVD erschienen ist. Für alle, die an Bildender Kunst interessiert sind und gern ins Museum gehen, ist dies ein Pflichtfilm. Man muss sich für ihn allerdings ein bisschen Zeit nehmen, denn er dauert drei Stunden. Er führt uns in das Londoner Museum am Trafalgar Square, zeigt berühmte Bilder und aufmerksame Besucher, begleitet erfahrene Führerinnen und Führer durch die Räume, erweitert damit unseren Blick auf die Werke von Rubens, Rembrandt, Vermeer, Caravaggio, Turner und Tizian, beobachtet Restauratoren bei der schwierigen Arbeit, verfolgt interne Diskussionen über Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, entfaltet die innere Struktur einer Kultureinrichtung, in der mit großer Verantwortung gearbeitet wird. Es ist, wie alle Filme von Wiseman, eine Entdeckungsreise in eine Welt, die uns normalerweise nicht zugänglich ist, weil wir sie nur aus der Besucherperspektive kennen. Wir sehen ja nicht, mit welcher Sorgfalt ein Bild gehängt, ausgeleuchtet oder gesäubert wird. Zu den großen Momenten des Films gehört die Beobachtung einer Gruppe Sehbehinderter, denen von einer Museumspädagogin mit gestanzten Vorlagen und genauer Beschreibung Camille Pissarros Gemälde „Boulevard Montmarte bei Nacht“ nahe gebracht wird. Eine andere Museumsführerin bildet mit quasi tanzenden Händen die inneren Bewegungen eines Rubens-Gemäldes ab. Man kann in diesem Film unendlich viel entdecken. Einen Off-Kommentar des Filmemachers gibt es nicht. Er beherrscht die Kunst der Montage, er hatte in acht Wochen Drehzeit 170 Stunden Material aufgenommen. Die drei Stunden Film-Zeit vergehen wie im Fluge. Wisemans Film hat mir noch besser gefallen als Johannes Holzmanns Film DAS GROSSE MUSEUM, der uns ins Kunsthistorische Museum in Wien führt und auch sehr zu empfehlen ist. Frederick Wiseman ist einfach nicht zu übertreffen. Mehr zur DVD: nationalgallery.php4

Er ist inzwischen 85 Jahre alt und dreht unermüdlich dokumentarische Filme, die für mich zum Besten welt-weit gehören, das es in diesem Genre gibt. Frederick Wiseman hat zuletzt den Film NATIONAL GALLERY realisiert, der 2014 in Cannes Premiere hatte, bei uns auch in den Kinos lief und jetzt bei Kool als DVD erschienen ist. Für alle, die an Bildender Kunst interessiert sind und gern ins Museum gehen, ist dies ein Pflichtfilm. Man muss sich für ihn allerdings ein bisschen Zeit nehmen, denn er dauert drei Stunden. Er führt uns in das Londoner Museum am Trafalgar Square, zeigt berühmte Bilder und aufmerksame Besucher, begleitet erfahrene Führerinnen und Führer durch die Räume, erweitert damit unseren Blick auf die Werke von Rubens, Rembrandt, Vermeer, Caravaggio, Turner und Tizian, beobachtet Restauratoren bei der schwierigen Arbeit, verfolgt interne Diskussionen über Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, entfaltet die innere Struktur einer Kultureinrichtung, in der mit großer Verantwortung gearbeitet wird. Es ist, wie alle Filme von Wiseman, eine Entdeckungsreise in eine Welt, die uns normalerweise nicht zugänglich ist, weil wir sie nur aus der Besucherperspektive kennen. Wir sehen ja nicht, mit welcher Sorgfalt ein Bild gehängt, ausgeleuchtet oder gesäubert wird. Zu den großen Momenten des Films gehört die Beobachtung einer Gruppe Sehbehinderter, denen von einer Museumspädagogin mit gestanzten Vorlagen und genauer Beschreibung Camille Pissarros Gemälde „Boulevard Montmarte bei Nacht“ nahe gebracht wird. Eine andere Museumsführerin bildet mit quasi tanzenden Händen die inneren Bewegungen eines Rubens-Gemäldes ab. Man kann in diesem Film unendlich viel entdecken. Einen Off-Kommentar des Filmemachers gibt es nicht. Er beherrscht die Kunst der Montage, er hatte in acht Wochen Drehzeit 170 Stunden Material aufgenommen. Die drei Stunden Film-Zeit vergehen wie im Fluge. Wisemans Film hat mir noch besser gefallen als Johannes Holzmanns Film DAS GROSSE MUSEUM, der uns ins Kunsthistorische Museum in Wien führt und auch sehr zu empfehlen ist. Frederick Wiseman ist einfach nicht zu übertreffen. Mehr zur DVD: nationalgallery.php4

07. August 2015

Medienkonkurrenzen um 2000

Als Medien konkurrieren in dieser Dissertation (Universität Mannheim) der Roman, das Kino und das Theater. Nadja Urbani untersucht, theoretisch abgesichert (1.897 Quellen-verweise), in drei konkreten Dimensionsbereichen. In der vitaleffektiven Dimension geht es um das Motiv des Ekels und der Ekelprovo-kationen. Die Filmbeispiele sind DAS PARFUM – GESCHICHTE EINES MÖRDERS (2006) von Tom Tykwer, DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER (1991) von Jonathan Demme, DUMPLINGS. DELIKATE VERSUCHUNG (2004) von Fruit Chan, PRECIOUS – DAS LEBEN IST KOSTBAR (2009) von Lee Daniels und TAXIDERMIA – FRISS ODER STIRB (2006) von György Pálfi. In der gesellschaftspolitischen Dimension handelt es sich um die Darstellung der Finanz- und Weltwirtschaftskrise. Filmbeispiele: DAS SCHNELLE GELD – DIE NICK-LEESON-STORY (1999) von James Dearden, DER GROSSE CRASH (2011) von J. C. Chandor, COMPANY MEN (2010) von John Wells, UP IN THE AIR (2009) von Jason Reitman und die beiden WALL STREET-Filme (1987 und 2010) von Oliver Stone. In der mythologischen Dimension werden wir mit Amazonenfiguren konfrontiert. Filmbeispiele: DIE FREMDE IN DIR (2007) von Neil Jordan, KILL BILL 1 + 2 (2003, 2004) von Quentin Tarantino, LARA CROFT 1 + 2 (2001 und 2003) von Simon West bzw. Jan de Bont, SCREAM 1 – 3 (1996, 1997, 2000) von Wes Craven, SUMURU. SCHIFFBRUCH AUF DEM PLANETEN DER FRAUEN (2003) von Darrel J. Roodt und TOTER MANN (2001) von Christian Petzold. Die Analysen sind sehr präzise. Das betrifft auch den Umgang mit den Romanen und Theateraufführungen. 69 Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: medienkonkurrenzen-um-2000

Als Medien konkurrieren in dieser Dissertation (Universität Mannheim) der Roman, das Kino und das Theater. Nadja Urbani untersucht, theoretisch abgesichert (1.897 Quellen-verweise), in drei konkreten Dimensionsbereichen. In der vitaleffektiven Dimension geht es um das Motiv des Ekels und der Ekelprovo-kationen. Die Filmbeispiele sind DAS PARFUM – GESCHICHTE EINES MÖRDERS (2006) von Tom Tykwer, DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER (1991) von Jonathan Demme, DUMPLINGS. DELIKATE VERSUCHUNG (2004) von Fruit Chan, PRECIOUS – DAS LEBEN IST KOSTBAR (2009) von Lee Daniels und TAXIDERMIA – FRISS ODER STIRB (2006) von György Pálfi. In der gesellschaftspolitischen Dimension handelt es sich um die Darstellung der Finanz- und Weltwirtschaftskrise. Filmbeispiele: DAS SCHNELLE GELD – DIE NICK-LEESON-STORY (1999) von James Dearden, DER GROSSE CRASH (2011) von J. C. Chandor, COMPANY MEN (2010) von John Wells, UP IN THE AIR (2009) von Jason Reitman und die beiden WALL STREET-Filme (1987 und 2010) von Oliver Stone. In der mythologischen Dimension werden wir mit Amazonenfiguren konfrontiert. Filmbeispiele: DIE FREMDE IN DIR (2007) von Neil Jordan, KILL BILL 1 + 2 (2003, 2004) von Quentin Tarantino, LARA CROFT 1 + 2 (2001 und 2003) von Simon West bzw. Jan de Bont, SCREAM 1 – 3 (1996, 1997, 2000) von Wes Craven, SUMURU. SCHIFFBRUCH AUF DEM PLANETEN DER FRAUEN (2003) von Darrel J. Roodt und TOTER MANN (2001) von Christian Petzold. Die Analysen sind sehr präzise. Das betrifft auch den Umgang mit den Romanen und Theateraufführungen. 69 Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: medienkonkurrenzen-um-2000

06. August 2015

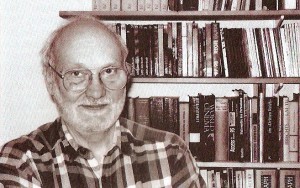

Egon Netenjakob 80

Heute feiern wir in Köln den 80. Geburts-tag unseres Freundes Egon Netenjakob. Ich fühle mich mit ihm vor allem durch drei Publikationen eng verbunden. Es begann mit dem Buch über Klaus Wildenhahn, „Liebe zum Fernsehen“ (1984), das ich redaktionell verantwortet habe. Dann kam das Buch über Wolfgang Staudte (1991), das ich zusammen mit Eva Orbanz herausgegeben habe. Sein Essay „Ein Leben gegen die Zeit“ ist der beste Text über Staudte, den ich kenne. Schließlich folgte noch seine für mich wichtigste Publikation: „Es geht auch anders. Gespräche über Leben, Film und Fernsehen“ (2006), in der seine große Fähigkeit als Interviewpartner zum Tragen kam. 25 Autoren, Regisseure, Redakteure und Produzenten erzählen in diesem Buch über ihre Erfahrungen beim Schreiben, Machen oder Ermöglichen von Filmen. Es ist ein spannender Blick zurück in die deutsche Film- und Fernsehgeschichte. Egon hat noch viele andere Bücher geschrieben oder herausgegeben, über „Das kleine Fernsehspiel“, über Fernsehserien, über Eberhard Fechner, über Fernseh-Dramaturgen und natürlich das wunderbare TV-Filmlexikon, aber daran war ich nicht beteiligt. Egon interessiert sich – als Autor – für die Auswirkungen der Geschichte, speziell der deutschen Geschichte auf Menschen, die seit vielen Jahren Filme oder Fernsehspiele machen, dokumentarisch, aber auch fiktional. Wichtig ist ihm dabei eine politische und ästhetische Haltung. 2003 wurde er mit dem Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik ausgezeichnet. Ich freue mich, dass er heute gesund und aktiv 80 Jahre alt wird. Glückwunsch!

Heute feiern wir in Köln den 80. Geburts-tag unseres Freundes Egon Netenjakob. Ich fühle mich mit ihm vor allem durch drei Publikationen eng verbunden. Es begann mit dem Buch über Klaus Wildenhahn, „Liebe zum Fernsehen“ (1984), das ich redaktionell verantwortet habe. Dann kam das Buch über Wolfgang Staudte (1991), das ich zusammen mit Eva Orbanz herausgegeben habe. Sein Essay „Ein Leben gegen die Zeit“ ist der beste Text über Staudte, den ich kenne. Schließlich folgte noch seine für mich wichtigste Publikation: „Es geht auch anders. Gespräche über Leben, Film und Fernsehen“ (2006), in der seine große Fähigkeit als Interviewpartner zum Tragen kam. 25 Autoren, Regisseure, Redakteure und Produzenten erzählen in diesem Buch über ihre Erfahrungen beim Schreiben, Machen oder Ermöglichen von Filmen. Es ist ein spannender Blick zurück in die deutsche Film- und Fernsehgeschichte. Egon hat noch viele andere Bücher geschrieben oder herausgegeben, über „Das kleine Fernsehspiel“, über Fernsehserien, über Eberhard Fechner, über Fernseh-Dramaturgen und natürlich das wunderbare TV-Filmlexikon, aber daran war ich nicht beteiligt. Egon interessiert sich – als Autor – für die Auswirkungen der Geschichte, speziell der deutschen Geschichte auf Menschen, die seit vielen Jahren Filme oder Fernsehspiele machen, dokumentarisch, aber auch fiktional. Wichtig ist ihm dabei eine politische und ästhetische Haltung. 2003 wurde er mit dem Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik ausgezeichnet. Ich freue mich, dass er heute gesund und aktiv 80 Jahre alt wird. Glückwunsch!

05. August 2015

Das Kino und die Perspektive der Migration

Die Autorin dieser Disser-tation (Humboldt-Universität Berlin) wirft einen neuen und sehr eigenständigen Blick vor allem auf deutsche Spielfilme, in denen eine oder mehrere Personen mit Migrations-hintergrund als Protago-nisten eine zentrale Rolle spielen. Ihre fünf Kapitel haben die Titel „Beredtes Schweigen, sichtbares Reden – die V/Erkennungsdienste des deutschen Ausländer-diskurses“, „Hindurchgehen: Den Erzählungen Raum und Zeit geben“, „Un/Sichtbar-keiten“, „Oberflächen und Subkutanes: Blut, Sex, Haut(farbe)“, „Die Perspektive der Migration“. Das Film-/Video-Verzeichnis am Ende des Bandes listet 137 Titel auf. Ich nenne einige Filme, deren Analyse mich besonders beeindruckt hat: SHIRINS HOCHZEIT von Helma Sanders-Brahms, 40 QM DEUTSCHLAND von Tefvik Baser, ANGST ESSEN SEELE AUF von Rainer Werner Fassbinder, HAPPY BIRTHDAY, TÜRKE! von Doris Dörrie, GEGEN DIE WAND von Fatih Akin und vor allem die Trilogie GESCHWISTER, DEALER und DER SCHÖNE TAG von Thomas Arslan. Nanna Heidenreich beobachtet sehr genau Szenenabläufe und Ausdrucksweisen, kann Bilder und Dialoge mit ihren Subtexten lesen und daraus Schlüsse für ihre Thesen ziehen. Sie setzt sich intensiv mit der filmwissenschaftlichen und filmkritischen Rezeption auseinander, die sie immer wieder in Frage stellt. Am Ende wechselt sie noch vom Spielfilm zur Videokunst, wo innovative Formen zu entdecken sind. Ihr Schlussabsatz lautet: „Nimmt man Migration als soziale und politische Bewegung ernst, als eine Bewegung, die das Politische grundsätzlich rekonfiguriert, und begreift man Migration nicht als etwas Abzubildendes, sondern als Ereignis, so eröffnet sich damit auch für die Frage der Relation von Kunst beziehungsweise Kino und politischen Kämpfen eine andere Perspektive. Diese – die Perspektive der Migration – ist bereits im Bilde. Es gilt jedoch, sie wahrzunehmen und ästhetisch und politisch zu aktivieren.“ (S. 322). Viele Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: die-perspektive-der-migration?c=738_

Die Autorin dieser Disser-tation (Humboldt-Universität Berlin) wirft einen neuen und sehr eigenständigen Blick vor allem auf deutsche Spielfilme, in denen eine oder mehrere Personen mit Migrations-hintergrund als Protago-nisten eine zentrale Rolle spielen. Ihre fünf Kapitel haben die Titel „Beredtes Schweigen, sichtbares Reden – die V/Erkennungsdienste des deutschen Ausländer-diskurses“, „Hindurchgehen: Den Erzählungen Raum und Zeit geben“, „Un/Sichtbar-keiten“, „Oberflächen und Subkutanes: Blut, Sex, Haut(farbe)“, „Die Perspektive der Migration“. Das Film-/Video-Verzeichnis am Ende des Bandes listet 137 Titel auf. Ich nenne einige Filme, deren Analyse mich besonders beeindruckt hat: SHIRINS HOCHZEIT von Helma Sanders-Brahms, 40 QM DEUTSCHLAND von Tefvik Baser, ANGST ESSEN SEELE AUF von Rainer Werner Fassbinder, HAPPY BIRTHDAY, TÜRKE! von Doris Dörrie, GEGEN DIE WAND von Fatih Akin und vor allem die Trilogie GESCHWISTER, DEALER und DER SCHÖNE TAG von Thomas Arslan. Nanna Heidenreich beobachtet sehr genau Szenenabläufe und Ausdrucksweisen, kann Bilder und Dialoge mit ihren Subtexten lesen und daraus Schlüsse für ihre Thesen ziehen. Sie setzt sich intensiv mit der filmwissenschaftlichen und filmkritischen Rezeption auseinander, die sie immer wieder in Frage stellt. Am Ende wechselt sie noch vom Spielfilm zur Videokunst, wo innovative Formen zu entdecken sind. Ihr Schlussabsatz lautet: „Nimmt man Migration als soziale und politische Bewegung ernst, als eine Bewegung, die das Politische grundsätzlich rekonfiguriert, und begreift man Migration nicht als etwas Abzubildendes, sondern als Ereignis, so eröffnet sich damit auch für die Frage der Relation von Kunst beziehungsweise Kino und politischen Kämpfen eine andere Perspektive. Diese – die Perspektive der Migration – ist bereits im Bilde. Es gilt jedoch, sie wahrzunehmen und ästhetisch und politisch zu aktivieren.“ (S. 322). Viele Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: die-perspektive-der-migration?c=738_

04. August 2015

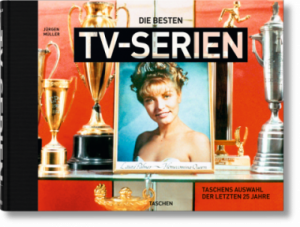

Die besten TV-Serien

Ihr Handlungsort kann ein Polizeirevier sein, ein Krankenhaus, ein Gefängnis, ein Raumschiff, ein College, eine Anwaltskanzlei, ein Bestattungsunternehmen, eine amerikanische Vorstadt, eine Werbeagentur in den 1960er Jahren oder der westliche Flügel des Weißen Hauses. Sie spielen in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Sie werden im Fachjargon „High Quality TV Series“ genannt, stammen von HBO, AMC oder ABC und sind auch bei anspruchsvollen Zuschauern sehr erfolgreich. Manche sind süchtig nach ihnen. Besonders für die gibt es jetzt im Taschen Verlag ein gewichtiges Buch: „Die besten TV-Serien“, vier Kilo, 744 Seiten im Querformat. Viele Bilder, gute Texte. 68 ausgewählte Serien der letzten 25 Jahre werden vorgestellt, beginnend mit den SIMPSONS (gibt es seit 1989), endend mit TRUE DETECTIVE (seit 2014). 62 stammen aus den USA, zwei aus Großbritannien (eine davon ist natürlich DOWNTON ABBEY), zwei aus Dänemark, und zwei sind internationale Großproduktionen. Der Herausgeber Jürgen Müller hat 29 Autorinnen und Autoren aktiviert, Wissenschaftler und Journalisten, die uns ins Umfeld der jeweiligen Serie einführen, die spezielle Qualität herausarbeiten und (falls man die Serie nicht kennt) einfach neugierig machen. Es sind Texte u.a. von Philipp Bühler, Malte Hagener, Tobias Haupts, Lars Koch, Sabrina Kunert, Andreas Rauscher, Bert Rebhandl, Ivo Ritzer, Simon Rothöhler zu lesen. Die Auswahl wird nicht weiter begründet, natürlich vermisst man zum Beispiel so wunderbare Arzt-Serien wie EMERGENCY ROOM und GREY’S ANATOMY oder auch die deutsche Serie weissensee. Aber ich will nicht nörgeln, sondern bewundere den Herausgeber, der diesen Band auf den Weg gebracht hat. Mehr zum Buch: taschens_auswahl_der_letzten_25_jahre.htm

03. August 2015

Satyajit Ray

Auf der Berlinale 1964 lief der indische Film MAHANAGAR von Satyajit Ray, der mich damals sehr beeindruckt hat; Ray erhielt einen Silbernen Bären für die beste Regie. 1965 folgte CHARULATA, wieder erhielt Ray den Regie-Bären. 1966 war Ray zum dritten Mal hintereinander in Berlin, diesmal gab es eine „Besondere Anerkennung“ für den Film NAYAK und sein Gesamtwerk. 1973 war schließlich der „Goldene Bär“ fällig für ASHANI SANKET (FERNER DONNER), einen Film über die Hungersnot in einem Dorf im bengalischen Krieg 1942/43. Satyajit Ray gehört seit den 1960er Jahren zu meinen Lieblingsregisseuren. Ihm ist jetzt der Band 39 der „Film-Konzepte“ gewidmet. Die Herausgeberin Susanne Marschall, mit dem indischen Kino bestens vertraut, schreibt über die APU-Trilogie, ein Basiswerk des Regisseurs. Sreenanti Banerjee setzt sich aus feministischer Perspektive mit dem Emanzipationsdrama CHARULATA auseinander. Pradnya Bivalkar porträtiert beispielhaft drei einsame Frauen und ihren Aufbruch zur Eigenständigkeit. Die entsprechenden Filme sind CHARULATA, GHARE BAIRE und MAHANAGAR, die alle nach literarischen Vorlagen entstanden sind. Swati Acharya untersucht die Machtverhältnisse in DIE ABENTEUER VON GUPI UND BAGHA und seinen beiden Fortsetzungsfilmen. Chandrani Chatterjee führt uns durch die Großstadt, konkret: Kalkutta, in Rays Filmen. Jayant Dasgupta interessiert sich für die Darstellung der indischen Geschichte in Rays Filmen. Diese fünf Beiträge stammen von indischen Autorinnen und Autoren, die aber mit der europäischen Kultur eng verbunden sind. Hannah Birr, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Susanne Marschall, entdeckt in ihrem Text die Inspirationen von Ray für Wes Andersons THE DARJEELING LIMITED (2007). Satyajit Ray (1921-1992) hat ein großes Werk hinterlassen, das nicht in Vergessenheit geraten darf. Coverfoto: Madhabi Mukherjee in CHARULATA. Mehr zum Buch: VbdWdRyWFgs

Auf der Berlinale 1964 lief der indische Film MAHANAGAR von Satyajit Ray, der mich damals sehr beeindruckt hat; Ray erhielt einen Silbernen Bären für die beste Regie. 1965 folgte CHARULATA, wieder erhielt Ray den Regie-Bären. 1966 war Ray zum dritten Mal hintereinander in Berlin, diesmal gab es eine „Besondere Anerkennung“ für den Film NAYAK und sein Gesamtwerk. 1973 war schließlich der „Goldene Bär“ fällig für ASHANI SANKET (FERNER DONNER), einen Film über die Hungersnot in einem Dorf im bengalischen Krieg 1942/43. Satyajit Ray gehört seit den 1960er Jahren zu meinen Lieblingsregisseuren. Ihm ist jetzt der Band 39 der „Film-Konzepte“ gewidmet. Die Herausgeberin Susanne Marschall, mit dem indischen Kino bestens vertraut, schreibt über die APU-Trilogie, ein Basiswerk des Regisseurs. Sreenanti Banerjee setzt sich aus feministischer Perspektive mit dem Emanzipationsdrama CHARULATA auseinander. Pradnya Bivalkar porträtiert beispielhaft drei einsame Frauen und ihren Aufbruch zur Eigenständigkeit. Die entsprechenden Filme sind CHARULATA, GHARE BAIRE und MAHANAGAR, die alle nach literarischen Vorlagen entstanden sind. Swati Acharya untersucht die Machtverhältnisse in DIE ABENTEUER VON GUPI UND BAGHA und seinen beiden Fortsetzungsfilmen. Chandrani Chatterjee führt uns durch die Großstadt, konkret: Kalkutta, in Rays Filmen. Jayant Dasgupta interessiert sich für die Darstellung der indischen Geschichte in Rays Filmen. Diese fünf Beiträge stammen von indischen Autorinnen und Autoren, die aber mit der europäischen Kultur eng verbunden sind. Hannah Birr, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Susanne Marschall, entdeckt in ihrem Text die Inspirationen von Ray für Wes Andersons THE DARJEELING LIMITED (2007). Satyajit Ray (1921-1992) hat ein großes Werk hinterlassen, das nicht in Vergessenheit geraten darf. Coverfoto: Madhabi Mukherjee in CHARULATA. Mehr zum Buch: VbdWdRyWFgs