27. Oktober 2021

Mit anderen Augen

„Exilfilm“ darf nicht auf die Zeit des Nationalsozialismus reduziert werden. In ihrem Buch „Mit anderen Augen“ öffnet Heike Klapdor den Blick auf Heimatverluste mit vielen Filmbeispielen, die pointiert beschrieben werden. Sieben Kapitel strukturieren den Band. 1. Krise, 2. Auf/Bruch, 3. Flucht, 4. Heimat, 5. Der verlorene Sohn, 6. Kinder, 7. Spuren. Die Filmbeispiele sind LA CRISE EST FINIE (1934) von Robert Siodmak, JEALOUSY (1945) von Gustav Machaty, EXIL (2020) von Visar Morina (Kapitel 1). DU HAUT EN BAS (1933) von G. W. Pabst (Kapitel 2). DIE SCHÖNEN TAGE VON ARANJUEZ (1933) von Johannes Meyer (Kapitel 3). LE ROMAN DE WERTHER (1938) von Max Ophüls (Kapitel 4). ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN (1947) von Harald Braun, DER RUF (1949) von Joseph von Baky, DER VERLORENE (1951) von Peter Lorre, EUROPA (1991) von Lars von Trier, PHOENIX (2014) von Christian Petzold, die Fritz-Bauer-Filme von Giulio Ricciarell (2014) und Lars Kraume (2015), Filme von Wim Wenders, Thomas Brasch, Jan Schütte und Ruth Beckermann (Kapitel 5). GERMANIA ANNO ZERO (1948) von Roberto Rossellini, IRGENDWO IN BERLIN (1946) von Gerhard Lamprecht, IRGENDWO IN EUROPA (1947) von Géza von Radványi, THE SEARCH (1948) von Fred Zinnemann, GOTTES ENGEL SIND ÜBERALL (1948) von Hans Thimig, Dokumentarfilme von Stephan M. Vogel und Ruth Zylberman (Kapitel 6). THUNDER ROCK (1942) von Roy und John Boulting, die „Transit“-Verfilmungen von Ingemo Engström und Gerhard Theuring (1977), René Allio (1990) und Christian Petzold (2018) (Kapitel 7). Immer geht es um Krisenerfahrungen, die in verschiedenster Form vermittelt werden. Die Lektüre des Buches ist spannend, es vermittelt viele neue Erkenntnisse. Mehr zum Buch: ISBN=9783967074727#.YRqPfTsgBW8

„Exilfilm“ darf nicht auf die Zeit des Nationalsozialismus reduziert werden. In ihrem Buch „Mit anderen Augen“ öffnet Heike Klapdor den Blick auf Heimatverluste mit vielen Filmbeispielen, die pointiert beschrieben werden. Sieben Kapitel strukturieren den Band. 1. Krise, 2. Auf/Bruch, 3. Flucht, 4. Heimat, 5. Der verlorene Sohn, 6. Kinder, 7. Spuren. Die Filmbeispiele sind LA CRISE EST FINIE (1934) von Robert Siodmak, JEALOUSY (1945) von Gustav Machaty, EXIL (2020) von Visar Morina (Kapitel 1). DU HAUT EN BAS (1933) von G. W. Pabst (Kapitel 2). DIE SCHÖNEN TAGE VON ARANJUEZ (1933) von Johannes Meyer (Kapitel 3). LE ROMAN DE WERTHER (1938) von Max Ophüls (Kapitel 4). ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN (1947) von Harald Braun, DER RUF (1949) von Joseph von Baky, DER VERLORENE (1951) von Peter Lorre, EUROPA (1991) von Lars von Trier, PHOENIX (2014) von Christian Petzold, die Fritz-Bauer-Filme von Giulio Ricciarell (2014) und Lars Kraume (2015), Filme von Wim Wenders, Thomas Brasch, Jan Schütte und Ruth Beckermann (Kapitel 5). GERMANIA ANNO ZERO (1948) von Roberto Rossellini, IRGENDWO IN BERLIN (1946) von Gerhard Lamprecht, IRGENDWO IN EUROPA (1947) von Géza von Radványi, THE SEARCH (1948) von Fred Zinnemann, GOTTES ENGEL SIND ÜBERALL (1948) von Hans Thimig, Dokumentarfilme von Stephan M. Vogel und Ruth Zylberman (Kapitel 6). THUNDER ROCK (1942) von Roy und John Boulting, die „Transit“-Verfilmungen von Ingemo Engström und Gerhard Theuring (1977), René Allio (1990) und Christian Petzold (2018) (Kapitel 7). Immer geht es um Krisenerfahrungen, die in verschiedenster Form vermittelt werden. Die Lektüre des Buches ist spannend, es vermittelt viele neue Erkenntnisse. Mehr zum Buch: ISBN=9783967074727#.YRqPfTsgBW8

26. Oktober 2021

1001 Filme

Alle zwei Jahre erscheint eine Neuausgabe dieses Buches, dies ist die 14. aktualisierte Edition, weltweit sind inzwischen über zwei Millionen Exemplare verkauft. 86 Autorinnen und Autoren sind für die Texte zuständig, die präzise formuliert und pointiert geschrieben sind. 19 Filme aus den vergangenen zwei Jahren sind neu hinzuge-kommen: BOOKSMART von Olivia Wilde, PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU von Céline Sciamma, FOR SANA von Waad Al-Kateab, ONCE UPON A TIME … IN HOLLYWOOD von Quentin Tarantino, PARASITE von Bong Joon-ho, THE FAREWELL von Lulu Wang, JOKER von Todd Phillips, LITTLE WOMEN von Greta Gerwig, THE LIGHTHOUSE von Robert Eggers, THE VAST OF NIGHT von Andrew Patterson, THE ASSISTENT von Kitty Green, ROCKS von Sarah Gavron, TENET von Christopher Nolan, MA RAINEY‘S BLACK BOTTOM von George C. Wolfe, SOUL von Peter Docter und Kemp Powers, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS von Eliza Hittman, LOVERS ROCK von Steve McQueen und NOMADLAND von Chlóe Zhao. Achtmal haben Frauen Regie geführt. Die Auswahl ist weiterhin sehr Amerika-dominiert. Die 19 verschwundenen Filme habe ich nicht ermittelt. 960 Seiten, Abbildungen in hervorragender Qualität. Mehr zum Buch: buecher/1001-filme-14-neuausgabe/

Alle zwei Jahre erscheint eine Neuausgabe dieses Buches, dies ist die 14. aktualisierte Edition, weltweit sind inzwischen über zwei Millionen Exemplare verkauft. 86 Autorinnen und Autoren sind für die Texte zuständig, die präzise formuliert und pointiert geschrieben sind. 19 Filme aus den vergangenen zwei Jahren sind neu hinzuge-kommen: BOOKSMART von Olivia Wilde, PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU von Céline Sciamma, FOR SANA von Waad Al-Kateab, ONCE UPON A TIME … IN HOLLYWOOD von Quentin Tarantino, PARASITE von Bong Joon-ho, THE FAREWELL von Lulu Wang, JOKER von Todd Phillips, LITTLE WOMEN von Greta Gerwig, THE LIGHTHOUSE von Robert Eggers, THE VAST OF NIGHT von Andrew Patterson, THE ASSISTENT von Kitty Green, ROCKS von Sarah Gavron, TENET von Christopher Nolan, MA RAINEY‘S BLACK BOTTOM von George C. Wolfe, SOUL von Peter Docter und Kemp Powers, NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS von Eliza Hittman, LOVERS ROCK von Steve McQueen und NOMADLAND von Chlóe Zhao. Achtmal haben Frauen Regie geführt. Die Auswahl ist weiterhin sehr Amerika-dominiert. Die 19 verschwundenen Filme habe ich nicht ermittelt. 960 Seiten, Abbildungen in hervorragender Qualität. Mehr zum Buch: buecher/1001-filme-14-neuausgabe/

24. Oktober 2021

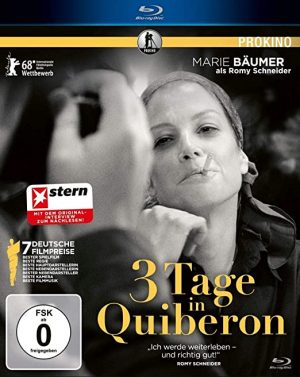

3 TAGE IN QUIBERON (2018)

Quiberon ist ein Kurort in der Bretagne. Romy Schneider machte dort im Frühjahr 1981 eine Entgiftungsdiät. Ihre Jugendfreundin Hilde Fritsch aus Wien unterstützte sie dabei. Romy hat einem Pressetermin mit dem Stern-Reporter Michael Jürgs und dem Fotografen Robert Lebeck zugestimmt. Hilde ist als Zeugin dabei. Mit Lebeck war Romy schon öfter zusammen, Jürgs kennt sie bisher nicht persönlich. Das Gespräch in ihrem Hotelzimmer ist entspannt, später wird auch Alkohol getrunken. In der Nacht ist Hilde bei Romy. Am zweiten Tag wird das Gespräch fortgesetzt, später geraten Hilde und Michael Jürgs in einen Streit über die Reportertätigkeit. Lebeck verbringt die Nacht mit Romy. Am nächsten Morgen ist Romy verschwunden. Sie klettert auf einen Felsen am Meer, wird von den drei anderen gefunden. Lebeck fotografiert, Romy stürzt und bricht sich einen Knöchel. Am dritten Tag reisen alle ab. Nach einer Woche besucht Lebeck Romy in Paris, übergibt das für die Veröffentlichung geplante Gespräch, das von ihr autorisiert wird. – Der Film von Emily Atef ist eine spannende biografische Episode, anderthalb Jahre vor Romys Tod. Die vier Hauptrollen sind hervorragend besetzt mit Marie Bäumer (Romy), Birgit Minichmayr (Hilde), Charly Hübner (Lebeck) und Robert Gwisdek (Jürgs). Der Film hatte bei der Berlinale 2018 Premiere, erhielt aber keine Auszeichnung. Beim Deutschen Filmpreis 2018 bekam er sieben „Lolas“, u.a. als bester Film, für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin. Bei StudioCanal ist die Blu-ray des Films in einer Special Edition erschienen. Unbedingt sehenswert. Mehr zur Blu-ray: 3_tage_in_quiberon-special_edition

Quiberon ist ein Kurort in der Bretagne. Romy Schneider machte dort im Frühjahr 1981 eine Entgiftungsdiät. Ihre Jugendfreundin Hilde Fritsch aus Wien unterstützte sie dabei. Romy hat einem Pressetermin mit dem Stern-Reporter Michael Jürgs und dem Fotografen Robert Lebeck zugestimmt. Hilde ist als Zeugin dabei. Mit Lebeck war Romy schon öfter zusammen, Jürgs kennt sie bisher nicht persönlich. Das Gespräch in ihrem Hotelzimmer ist entspannt, später wird auch Alkohol getrunken. In der Nacht ist Hilde bei Romy. Am zweiten Tag wird das Gespräch fortgesetzt, später geraten Hilde und Michael Jürgs in einen Streit über die Reportertätigkeit. Lebeck verbringt die Nacht mit Romy. Am nächsten Morgen ist Romy verschwunden. Sie klettert auf einen Felsen am Meer, wird von den drei anderen gefunden. Lebeck fotografiert, Romy stürzt und bricht sich einen Knöchel. Am dritten Tag reisen alle ab. Nach einer Woche besucht Lebeck Romy in Paris, übergibt das für die Veröffentlichung geplante Gespräch, das von ihr autorisiert wird. – Der Film von Emily Atef ist eine spannende biografische Episode, anderthalb Jahre vor Romys Tod. Die vier Hauptrollen sind hervorragend besetzt mit Marie Bäumer (Romy), Birgit Minichmayr (Hilde), Charly Hübner (Lebeck) und Robert Gwisdek (Jürgs). Der Film hatte bei der Berlinale 2018 Premiere, erhielt aber keine Auszeichnung. Beim Deutschen Filmpreis 2018 bekam er sieben „Lolas“, u.a. als bester Film, für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin. Bei StudioCanal ist die Blu-ray des Films in einer Special Edition erschienen. Unbedingt sehenswert. Mehr zur Blu-ray: 3_tage_in_quiberon-special_edition

22. Oktober 2021

Lesen und Sehen

Miniaturen sind eine eigenständige Textform der Beobachtung, Spurensuche und Beschreibung. Der Autor Peter Nau ist seit langer Zeit ein Spezialist dafür. Es sind Bücher und Filme, über die er in kurzen Essays reflektiert. Zu den Schriftstellern und Philosophen, denen man hier begegnet, gehören Friedrich Hölderlin, Franz Kafka, Joseph Conrad und Ernst Jünger, Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Ernst Bloch, John Le Carré, Dashiell Hammett und Raymond Chandler. Zahlreiche Miniaturen sind Filmen von Harun Farocki, Danièle Huillet und Jean-Marie Straub, Joris Ivens und Marceline Loridan, Friedrich Wilhelm Murnau und Lupu Pick, Eric Rohmer und Jaques Rivette gewidmet. Wunderbar: die Texte über das Buch von Helmut Färber zu Ozus Film SOSHUN, über Otto Rupperts HOMUNCULUS, Fritz Poppenbergs MEIN VATER, Hitchcocks THE SECRET AGENT, Spielbergs LINCOLN, Peter Lorre in Fritz Langs M und den Kameramann Günther Krampf. Auch drei DEFA-Filme werden gewürdigt: WOZZECK von Georg C. Klaren, KARRIERE IN PARIS von Hans-Georg Rudolph und Georg C. Klaren und DIE UNBESIEGBAREN von Artur Pohl. Die 112 Miniaturen sind in der Regel jeweils eine Seite lang. Zwei Spaziergänge rahmen die Texte ein: mit Gisela Müller durch Brieselang, nach Motiven von Emmanuel Bove, zu Beginn, mit Michael Pekler durch Charlottenburg mit Verweisen auf Joseph Conrad am Ende. Die Miniaturen stammen aus den Jahren 2003-2017. Veröffentlicht vom Harun Farocki Institut (Berlin) und Synema (Wien), herausgegeben von Volker Pantenburg. Mehr zum Buch: lesen-und-sehen-miniaturen-zu-buechern-und-filmen/

Miniaturen sind eine eigenständige Textform der Beobachtung, Spurensuche und Beschreibung. Der Autor Peter Nau ist seit langer Zeit ein Spezialist dafür. Es sind Bücher und Filme, über die er in kurzen Essays reflektiert. Zu den Schriftstellern und Philosophen, denen man hier begegnet, gehören Friedrich Hölderlin, Franz Kafka, Joseph Conrad und Ernst Jünger, Friedrich Nietzsche, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Ernst Bloch, John Le Carré, Dashiell Hammett und Raymond Chandler. Zahlreiche Miniaturen sind Filmen von Harun Farocki, Danièle Huillet und Jean-Marie Straub, Joris Ivens und Marceline Loridan, Friedrich Wilhelm Murnau und Lupu Pick, Eric Rohmer und Jaques Rivette gewidmet. Wunderbar: die Texte über das Buch von Helmut Färber zu Ozus Film SOSHUN, über Otto Rupperts HOMUNCULUS, Fritz Poppenbergs MEIN VATER, Hitchcocks THE SECRET AGENT, Spielbergs LINCOLN, Peter Lorre in Fritz Langs M und den Kameramann Günther Krampf. Auch drei DEFA-Filme werden gewürdigt: WOZZECK von Georg C. Klaren, KARRIERE IN PARIS von Hans-Georg Rudolph und Georg C. Klaren und DIE UNBESIEGBAREN von Artur Pohl. Die 112 Miniaturen sind in der Regel jeweils eine Seite lang. Zwei Spaziergänge rahmen die Texte ein: mit Gisela Müller durch Brieselang, nach Motiven von Emmanuel Bove, zu Beginn, mit Michael Pekler durch Charlottenburg mit Verweisen auf Joseph Conrad am Ende. Die Miniaturen stammen aus den Jahren 2003-2017. Veröffentlicht vom Harun Farocki Institut (Berlin) und Synema (Wien), herausgegeben von Volker Pantenburg. Mehr zum Buch: lesen-und-sehen-miniaturen-zu-buechern-und-filmen/

21. Oktober 2021

Eine Welt ist nicht genug

Josef Schnelle, mit dem Werk von Werner Herzog bestens vertraut, hat jetzt einen Reise-führer publiziert, der uns durch die Filmwelten des herausra-genden Regisseurs führt. Er beginnt mit der Beschreibung der Zeremonie beim Europä-ischen Filmpreis 2019, als Herzog mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. Es folgt ein kurzer Text über Herzogs jüngsten Film, FAMILY ROMANCQE, LLC, der einen japanischen Illusionskünstler porträtiert. Das Gespräch mit WH (sechs Seiten) ist kurz und pointiert. Elf Kapitel erschließen das Werk: „Wer bin ich denn? Rollen der Selbst(er)findung“, „Ein Mann mit Geschichte und Geschichten“, „In die Unterwelt – der Seele“, „Hochmut kommt vor dem Fall: Die Fallen der Hybris“, „Die Katastrophen und das Naturschöne“, „Verrückt sein: Grenzen überschreiten“, „Augen kann man nicht kaufen“ (Kamera und Bildgestaltung), „Die Wahrheit des Ekstatischen – Die Dokumentarfilme von Werner Herzog“, „Film und Musik – Verwandte Seelenzustände“, „‘Homo spiritualis‘ – Spiritualität und Wunder“, „Die sieben Leben des Werner Herzog“. Eine kommentierte ausgewählte Filmografie-Biografie schließt den Band ab. Er bereitet uns auf den 80. Geburtstag von Werner Herzog vor, der im kommenden Jahr zu feiern ist. Mehr zum Buch: titel/667-eine-welt-ist-nicht-genug.html

Josef Schnelle, mit dem Werk von Werner Herzog bestens vertraut, hat jetzt einen Reise-führer publiziert, der uns durch die Filmwelten des herausra-genden Regisseurs führt. Er beginnt mit der Beschreibung der Zeremonie beim Europä-ischen Filmpreis 2019, als Herzog mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. Es folgt ein kurzer Text über Herzogs jüngsten Film, FAMILY ROMANCQE, LLC, der einen japanischen Illusionskünstler porträtiert. Das Gespräch mit WH (sechs Seiten) ist kurz und pointiert. Elf Kapitel erschließen das Werk: „Wer bin ich denn? Rollen der Selbst(er)findung“, „Ein Mann mit Geschichte und Geschichten“, „In die Unterwelt – der Seele“, „Hochmut kommt vor dem Fall: Die Fallen der Hybris“, „Die Katastrophen und das Naturschöne“, „Verrückt sein: Grenzen überschreiten“, „Augen kann man nicht kaufen“ (Kamera und Bildgestaltung), „Die Wahrheit des Ekstatischen – Die Dokumentarfilme von Werner Herzog“, „Film und Musik – Verwandte Seelenzustände“, „‘Homo spiritualis‘ – Spiritualität und Wunder“, „Die sieben Leben des Werner Herzog“. Eine kommentierte ausgewählte Filmografie-Biografie schließt den Band ab. Er bereitet uns auf den 80. Geburtstag von Werner Herzog vor, der im kommenden Jahr zu feiern ist. Mehr zum Buch: titel/667-eine-welt-ist-nicht-genug.html

20. Oktober 2021

Christopher Nolan

Er gilt als einer der interes-santesten und erfolgreichsten Autorenfilmer in Hollywood. Sein elfter Film, TENET, kam 2020 während der Corona-Zeit in die Kinos. Christopher Nolan ist Band 62 der Film-Konzepte gewidmet, herausgegeben von Jörg Helbig. Neun Texte erschließen das bisherige Werk des Autors und Regisseurs. Der Herausgeber beginnt mit einer Reise durch das Universum von Christopher Nolan in 180 Sekunden. Marcus Stiglegger beschreibt die achronologische Montage und Existenz-erkundung in den Nolan-Filmen. Désirée Kriesch untersucht Figurensubjektivität und nicht-lineares Erzählen in seinem ersten Film FOLLOWING (1998). Sebastian Seidler stellt Überlegungen zum Ereignis der Grenzüberschreitung in INSOMNIA (2002) an. Bei Andreas Rauscher geht es um die DARK KNIGHT-Trilogie (2008-13). Sabrina Gärtner macht Annotationen zur Ästhetik von THE PRESTIGE (2006). Arno Rußegger richtet den Blick auf INCEPTION (2010). Jannick Müller beschreibt die Computersimulation eines Schwarzen Locks in INTERSTELLAR (2014). Barbara Korte konfrontiert Mythos und Thriller in DUNKIRK (2017). Alle Texte haben ein hohes Niveau. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: subject=film&sort=5&ISBN=9783967074680#.YVRgXC-21Hc

Er gilt als einer der interes-santesten und erfolgreichsten Autorenfilmer in Hollywood. Sein elfter Film, TENET, kam 2020 während der Corona-Zeit in die Kinos. Christopher Nolan ist Band 62 der Film-Konzepte gewidmet, herausgegeben von Jörg Helbig. Neun Texte erschließen das bisherige Werk des Autors und Regisseurs. Der Herausgeber beginnt mit einer Reise durch das Universum von Christopher Nolan in 180 Sekunden. Marcus Stiglegger beschreibt die achronologische Montage und Existenz-erkundung in den Nolan-Filmen. Désirée Kriesch untersucht Figurensubjektivität und nicht-lineares Erzählen in seinem ersten Film FOLLOWING (1998). Sebastian Seidler stellt Überlegungen zum Ereignis der Grenzüberschreitung in INSOMNIA (2002) an. Bei Andreas Rauscher geht es um die DARK KNIGHT-Trilogie (2008-13). Sabrina Gärtner macht Annotationen zur Ästhetik von THE PRESTIGE (2006). Arno Rußegger richtet den Blick auf INCEPTION (2010). Jannick Müller beschreibt die Computersimulation eines Schwarzen Locks in INTERSTELLAR (2014). Barbara Korte konfrontiert Mythos und Thriller in DUNKIRK (2017). Alle Texte haben ein hohes Niveau. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: subject=film&sort=5&ISBN=9783967074680#.YVRgXC-21Hc

19. Oktober 2021

Bonjour, Paris !

Fünf Filme hat Audrey Hepburn in Paris gedreht: SABRINA (1954) von Billy Wilder, FUNNY FACE (1957) von Stanley Donen, ARIANE – LOVE IN THE AFTERNOON (1957) von Billy Wilder, CHARADE (1963) von Stanley Donen und HOW TO STEAL A MILLION (1966) von William Wyler. Ihre Partner waren Humphrey Bogart, Fred Astaire, Gary Cooper, Cary Grant und Peter O‘Toole. Sabine Wenkums hat sich für dieses Buch auf eine Spurensuche begeben und die Orte aufgesucht, an denen damals gedreht wurde: die Rue Léon Delhomme in SABRINA, die Rue Saint-Rustique, den Gare du Nord, die Ile de la Cité, den Quai François Mitterand, das Musée du Louvre, den Arc de Triomphe, den Eiffelturm, den Flughafen Orly in FUNNY FACE, die Rue Malebranche, den Gare de l’Est in ARIANE, den Quai de Montebello, das Palais Royal, die Avenue Gabriel, die Avenue Vélasquez, die Rue Scribe, die Rue Montmartre, das Hotel Maxim in der Rue Royal, den Place de Fontenoy in CHARADE, die Ponte de l’Archeveche, das Musée Carnavalet, das Palais de l’Élysée, das “Maxim’s“ in der Rue Royal, die Rue Parmentier, den Boulevard Haussmann, den Place François 1er in HOW TO STEAL A MILLION, die Opéra Garnier in FUNNY FACE und ARIANE, das Hotel Ritz am Place Vendome in ARIANE und HOW TO STEAL A MILLION, die Jardins des Champs-Élysées in CHARADE und HOW TO STEAL A MILLION. Im Hotel Raphael in der Avenue Kléber hat Audrey Hepburn oft gewohnt, wenn sie in Paris gedreht hat. Fotos und pointierte Beschreibungen machen die Orte präsent. Filmfotos rufen Szenen in Erinnerung. Ein schönes Buch über Audrey Hepburn in Paris. Mehr zum Buch: 7&id=7&buchid=160&reihe=

Fünf Filme hat Audrey Hepburn in Paris gedreht: SABRINA (1954) von Billy Wilder, FUNNY FACE (1957) von Stanley Donen, ARIANE – LOVE IN THE AFTERNOON (1957) von Billy Wilder, CHARADE (1963) von Stanley Donen und HOW TO STEAL A MILLION (1966) von William Wyler. Ihre Partner waren Humphrey Bogart, Fred Astaire, Gary Cooper, Cary Grant und Peter O‘Toole. Sabine Wenkums hat sich für dieses Buch auf eine Spurensuche begeben und die Orte aufgesucht, an denen damals gedreht wurde: die Rue Léon Delhomme in SABRINA, die Rue Saint-Rustique, den Gare du Nord, die Ile de la Cité, den Quai François Mitterand, das Musée du Louvre, den Arc de Triomphe, den Eiffelturm, den Flughafen Orly in FUNNY FACE, die Rue Malebranche, den Gare de l’Est in ARIANE, den Quai de Montebello, das Palais Royal, die Avenue Gabriel, die Avenue Vélasquez, die Rue Scribe, die Rue Montmartre, das Hotel Maxim in der Rue Royal, den Place de Fontenoy in CHARADE, die Ponte de l’Archeveche, das Musée Carnavalet, das Palais de l’Élysée, das “Maxim’s“ in der Rue Royal, die Rue Parmentier, den Boulevard Haussmann, den Place François 1er in HOW TO STEAL A MILLION, die Opéra Garnier in FUNNY FACE und ARIANE, das Hotel Ritz am Place Vendome in ARIANE und HOW TO STEAL A MILLION, die Jardins des Champs-Élysées in CHARADE und HOW TO STEAL A MILLION. Im Hotel Raphael in der Avenue Kléber hat Audrey Hepburn oft gewohnt, wenn sie in Paris gedreht hat. Fotos und pointierte Beschreibungen machen die Orte präsent. Filmfotos rufen Szenen in Erinnerung. Ein schönes Buch über Audrey Hepburn in Paris. Mehr zum Buch: 7&id=7&buchid=160&reihe=

17. Oktober 2021

TONSÜCHTIG (2020)

Die Wiener Symphoniker gibt es seit 120 Jahren. Sie sind jünger als die Wiener Philharmoniker, die 1842 gegründet wurden. Aber sie gelten als ein heraus-ragendes Orchester. Iva Švarcová und Malte Ludin durften für ihren Dokumentar-film das Innenleben des Orchesters erforschen. Proben und Gespräche lassen die Unterschiedlichkeit der Musikerinnen und Musiker erkennen. Eine Schlüsselrolle im Film spielt der Konzertmeister Florian Zwieauer, der nach 30 Jahren aus dem Amt scheidet. Gesucht wird ein Nachfolger. Gefunden wird eine Nachfolgerin, Sophie Heinrich, die zuvor Konzertmeisterin der Komische Oper in Berlin war. In Einzel- und Doppelinterviews erzählen die Mitglieder des Orchesters, die aus vielen Ländern stammen, was sie von einem Dirigenten, von ihren Kolleginnen und Kollegen erwarten und was den „Wiener Klang“ ausmacht. Auch außerhalb des Konzertsaals werden Beobachtungen gemacht: wie man zur Ruhe kommt und wo man seine Freizeit verbringt. Die Arbeit im Orchester ist anstrengend, der Leistungsdruck ist groß. Der Chefdirigent Philippe Jordan ist seit 2014 in seinem Amt, inzwischen ist er Musikdirektor der Wiener Staatsoper. Der 90-Minuten-Film ist beeindruckend durch die Nähe zu den verschiedenen Menschen, die als „Klangkörper“ fast täglich vereint sind. Für Musikliebhaber unbedingt sehenswert. Bei Falter in Wien ist inzwischen die DVD des Films erschienen. Mehr zur DVD: hoanzl.at/tonsuchtig.html

Die Wiener Symphoniker gibt es seit 120 Jahren. Sie sind jünger als die Wiener Philharmoniker, die 1842 gegründet wurden. Aber sie gelten als ein heraus-ragendes Orchester. Iva Švarcová und Malte Ludin durften für ihren Dokumentar-film das Innenleben des Orchesters erforschen. Proben und Gespräche lassen die Unterschiedlichkeit der Musikerinnen und Musiker erkennen. Eine Schlüsselrolle im Film spielt der Konzertmeister Florian Zwieauer, der nach 30 Jahren aus dem Amt scheidet. Gesucht wird ein Nachfolger. Gefunden wird eine Nachfolgerin, Sophie Heinrich, die zuvor Konzertmeisterin der Komische Oper in Berlin war. In Einzel- und Doppelinterviews erzählen die Mitglieder des Orchesters, die aus vielen Ländern stammen, was sie von einem Dirigenten, von ihren Kolleginnen und Kollegen erwarten und was den „Wiener Klang“ ausmacht. Auch außerhalb des Konzertsaals werden Beobachtungen gemacht: wie man zur Ruhe kommt und wo man seine Freizeit verbringt. Die Arbeit im Orchester ist anstrengend, der Leistungsdruck ist groß. Der Chefdirigent Philippe Jordan ist seit 2014 in seinem Amt, inzwischen ist er Musikdirektor der Wiener Staatsoper. Der 90-Minuten-Film ist beeindruckend durch die Nähe zu den verschiedenen Menschen, die als „Klangkörper“ fast täglich vereint sind. Für Musikliebhaber unbedingt sehenswert. Bei Falter in Wien ist inzwischen die DVD des Films erschienen. Mehr zur DVD: hoanzl.at/tonsuchtig.html

15. Oktober 2021

Herr Maiwald, der Armin und wir

Armin Maiwald gehört zu den Erfindern der Lach- und Sach-geschichten für Kinder, die seit 1972 als DIE SENDUNG MIT DER MAUS von der ARD ausgestrahlt werden. Kai von Westernmann, der Autor dieses Buches, ist Kameramann und dreht seit 1993 vorwiegend Sachgeschichten für die MAUS. Sein Blick in die Werkstatt ist eine unterhaltsame Geschichte der populären Sendung, ihrer Entstehung, Entwicklung und heutigen Form. Die kurzen Filme erfordern große Präzision, pointierte Texte und pädagogischen Verstand. Wie wird ein Löffel hergestellt? Wie funktioniert eine Kombizange? Wie baut man ein Schiff, ein Auto oder gar ein Feuerwehrauto? Die technische Entwicklung hat in den vergangenen fünfzig Jahren vieles verändert. Auch das muss vermittelt werden. Kai von Westermann ist nicht nur ein Mann der Bilder, sondern hat die große Fähigkeit sachlich und anekdotisch Arbeitsvorgänge zu erzählen, die verteilten Rollen im Filmteam zu beschreiben und anschaulich zu vermitteln. Die 40 Kapitel sind eine spannende Lektüre. Mit einem Nachwort von Heidrun Wilkening. Mehr zum Buch: herr-maiwald-der-armin-und-wir.html

Armin Maiwald gehört zu den Erfindern der Lach- und Sach-geschichten für Kinder, die seit 1972 als DIE SENDUNG MIT DER MAUS von der ARD ausgestrahlt werden. Kai von Westernmann, der Autor dieses Buches, ist Kameramann und dreht seit 1993 vorwiegend Sachgeschichten für die MAUS. Sein Blick in die Werkstatt ist eine unterhaltsame Geschichte der populären Sendung, ihrer Entstehung, Entwicklung und heutigen Form. Die kurzen Filme erfordern große Präzision, pointierte Texte und pädagogischen Verstand. Wie wird ein Löffel hergestellt? Wie funktioniert eine Kombizange? Wie baut man ein Schiff, ein Auto oder gar ein Feuerwehrauto? Die technische Entwicklung hat in den vergangenen fünfzig Jahren vieles verändert. Auch das muss vermittelt werden. Kai von Westermann ist nicht nur ein Mann der Bilder, sondern hat die große Fähigkeit sachlich und anekdotisch Arbeitsvorgänge zu erzählen, die verteilten Rollen im Filmteam zu beschreiben und anschaulich zu vermitteln. Die 40 Kapitel sind eine spannende Lektüre. Mit einem Nachwort von Heidrun Wilkening. Mehr zum Buch: herr-maiwald-der-armin-und-wir.html

14. Oktober 2021

Anderwelt

Der Schauspieler und Synchron-sprecher Philipp Moog hat seinen zweiten Roman publiziert. Er erzählt die Geschichte er Familie Bethmann. Der Vater Helmuth, genannt T.H., liegt im Kranken-haus und hat nur noch kurze Zeit zu leben. Seine Frau Amelie, genannt Mamuschka, ist dement. Der Sohn Justus ist Arzt, verhei-ratet mit Svenja, ihre gemein-same Tochter Katja befindet sich in der Pubertät. Der zweite Sohn, Marco, ledig, arbeitet als Fotograf und ist offen für Beziehungen. Die Tochter Neele erlebt gerade eine Familienkrise mit ihrem Mann Thomas und den beiden Kindern Finlay und Tiffany. Auch T.H.‘s Schwester Zäzilie, genannt Silly, und ihr schwuler Sohn Beni sind vor Ort. Zeit: August 2015. Alle 92 Kapitel erzählen aus der Ich-Perspek-tive. Zwei Personen sind die Hauptfiguren: Justus (27 Kapitel) und T.H. (24 Kapitel). Für große Aufregung sorgt Katja, die sich in einer Beziehungskrise befindet. Ihre Texte werden vorwiegend als SMS verschickt, ihr Suicidversuch kann im letzten Moment verhindert werden. T.H., 87 Jahre alt, erinnert sich an die Nazi-Zeit, als sein Kumpel Kalle zum Verräter wird. Er meldet dem zuständigen Amt, dass T.H.‘s jüngerer Bruder vielfach behindert ist. Das hat dessen Deportation zur Folge. T.H. rächt sich. Durch die Ich-Perspektive erhalten wir einen tiefen Einblick in das Denken, Fühlen und Handeln der Personen. Nur Svenja, Thomas und Tiffany haben keine eigenen Kapitel. Die Lektüre ist spannend, sie erfordert große Konzentration, um die schnell wechselnden Perspektiven im Kopf zu ordnen. Auch stilistisch wird ein hohes Niveau erreicht. Ich bin beeindruckt. Mehr zum Buch: moog-anderwelt/

Der Schauspieler und Synchron-sprecher Philipp Moog hat seinen zweiten Roman publiziert. Er erzählt die Geschichte er Familie Bethmann. Der Vater Helmuth, genannt T.H., liegt im Kranken-haus und hat nur noch kurze Zeit zu leben. Seine Frau Amelie, genannt Mamuschka, ist dement. Der Sohn Justus ist Arzt, verhei-ratet mit Svenja, ihre gemein-same Tochter Katja befindet sich in der Pubertät. Der zweite Sohn, Marco, ledig, arbeitet als Fotograf und ist offen für Beziehungen. Die Tochter Neele erlebt gerade eine Familienkrise mit ihrem Mann Thomas und den beiden Kindern Finlay und Tiffany. Auch T.H.‘s Schwester Zäzilie, genannt Silly, und ihr schwuler Sohn Beni sind vor Ort. Zeit: August 2015. Alle 92 Kapitel erzählen aus der Ich-Perspek-tive. Zwei Personen sind die Hauptfiguren: Justus (27 Kapitel) und T.H. (24 Kapitel). Für große Aufregung sorgt Katja, die sich in einer Beziehungskrise befindet. Ihre Texte werden vorwiegend als SMS verschickt, ihr Suicidversuch kann im letzten Moment verhindert werden. T.H., 87 Jahre alt, erinnert sich an die Nazi-Zeit, als sein Kumpel Kalle zum Verräter wird. Er meldet dem zuständigen Amt, dass T.H.‘s jüngerer Bruder vielfach behindert ist. Das hat dessen Deportation zur Folge. T.H. rächt sich. Durch die Ich-Perspektive erhalten wir einen tiefen Einblick in das Denken, Fühlen und Handeln der Personen. Nur Svenja, Thomas und Tiffany haben keine eigenen Kapitel. Die Lektüre ist spannend, sie erfordert große Konzentration, um die schnell wechselnden Perspektiven im Kopf zu ordnen. Auch stilistisch wird ein hohes Niveau erreicht. Ich bin beeindruckt. Mehr zum Buch: moog-anderwelt/