26. März 2019

Franz Grothe

Er war einer der großen deut-schen Filmkomponisten, seine erste Filmmusik schuf er für die Komödie DIE NACHT GEHÖRT UNS (1929) von Carl Froehlich. Ein Versuch, in Hollywood Karriere zu machen, scheiterte 1936. Er kehrte nach Deutsch-land zurück und arrangierte sich mit dem NS-Regime. Aber er konnte nach 1945 seine Arbeit fortsetzen, zuerst im Kinofilm, ab 1965 im Fernsehen. Er hat die Musik zu rund 170 Spielfilmen geschrieben, zu seinen erfolgreichsten Arbeiten gehörten FANFAREN DER LIEBE, DIE TRAPPFAMILIE und DAS WIRTSHAUS IM SPESSART. In der Reihe „Komponisten in Bayern“ ist jetzt ein Buch über ihn erschienen, herausgegeben von Theresa Henkel und Franzpeter Messmer. Acht Texte würdigen sein Leben und seine Arbeit. Ein Basistext stammt von Lutz Fahrenkrog und Melanie Kuhn: „Auf den Flügeln bunter Träume“. Alexander Hess porträtiert Grothes erste Frau, Kirsten Heiberg. Jürgen Brandhorst informiert über die Franz Grothe-Stiftung. Alexander Schatte unternimmt einen Streifzug durch das Archiv der Franz Grothe-Stiftung. Michael Braun setzt sich mit dem Filmkomponisten in der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Roland Mörchen würdigt Grothes Filmschaffen nach 1945. Kay Westermann fokussiert seinen Text auf die Musik zum WIRTSHAUS IM SPESSART. Mechthild von Schoenebeck analysiert sehr differenziert die Stilmerkmale der Erfolgsschlager von Franz Grothe. Eine beeindruckende Publikation. Mit einem Bildteil, einem Literatur-verzeichnis und einem Personenregister. Mehr zum Buch: franz-grothe/

Er war einer der großen deut-schen Filmkomponisten, seine erste Filmmusik schuf er für die Komödie DIE NACHT GEHÖRT UNS (1929) von Carl Froehlich. Ein Versuch, in Hollywood Karriere zu machen, scheiterte 1936. Er kehrte nach Deutsch-land zurück und arrangierte sich mit dem NS-Regime. Aber er konnte nach 1945 seine Arbeit fortsetzen, zuerst im Kinofilm, ab 1965 im Fernsehen. Er hat die Musik zu rund 170 Spielfilmen geschrieben, zu seinen erfolgreichsten Arbeiten gehörten FANFAREN DER LIEBE, DIE TRAPPFAMILIE und DAS WIRTSHAUS IM SPESSART. In der Reihe „Komponisten in Bayern“ ist jetzt ein Buch über ihn erschienen, herausgegeben von Theresa Henkel und Franzpeter Messmer. Acht Texte würdigen sein Leben und seine Arbeit. Ein Basistext stammt von Lutz Fahrenkrog und Melanie Kuhn: „Auf den Flügeln bunter Träume“. Alexander Hess porträtiert Grothes erste Frau, Kirsten Heiberg. Jürgen Brandhorst informiert über die Franz Grothe-Stiftung. Alexander Schatte unternimmt einen Streifzug durch das Archiv der Franz Grothe-Stiftung. Michael Braun setzt sich mit dem Filmkomponisten in der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Roland Mörchen würdigt Grothes Filmschaffen nach 1945. Kay Westermann fokussiert seinen Text auf die Musik zum WIRTSHAUS IM SPESSART. Mechthild von Schoenebeck analysiert sehr differenziert die Stilmerkmale der Erfolgsschlager von Franz Grothe. Eine beeindruckende Publikation. Mit einem Bildteil, einem Literatur-verzeichnis und einem Personenregister. Mehr zum Buch: franz-grothe/

24. März 2019

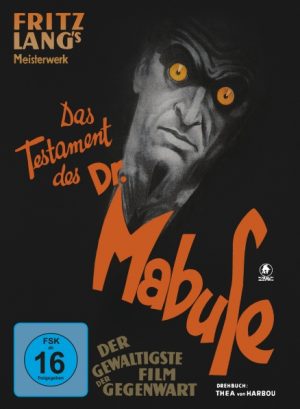

DAS TESTAMENT DES DR. MABUSE (1932)

In seiner Kommentierten Filmografie des Fritz Lang-Buchs der Reihe Film (1987) schrieb Enno Patalas: „Stimmen ertönen hinter Vorhängen und dringen aus Attrappen, tech-nisch reproduziert, aber so, daß man den Sprechenden für gegenwärtig hält. Mögliche Widerrede ist auf der Platte schon eingeplant. Oder es will einer reden, aber wenn der, dem er etwas zu sagen hat, ihm gegenübersteht, erkennt er ihn nicht und verschließt sich. Gestörte Kommunikation, vorgetäuschte, verhinderte, zur Übermittlung von Befehlen pervertierte, ist für die ganze Geschichte im TESTAMENT bestimmend. Stimme und Körper treten auseinander. Stimme nicht länger als natürliches Organ eines mit Verstand begabten Einzelnen, sondern abgetrennt vom Körper, entfremdet, verselbständigt, über-tragen, Prothese oder Fremdkörper. Mabuse ist stumm in diesem ersten Mabuse-Tonfilm“ (S. 102/103). So lässt sich dieser rätselhafte Film sprachlich auf den Punkt bringen. Über die Produktionshintergründe kann man sich gut in der Lang-Biografie von Norbert Grob informieren (S.181ff.). Bei atlas film sind jetzt DVD und Blu-ray des Films erschienen, mit einem sehr informativen Booklet (faksimilierter Illustrierter Film-Kurier, Texte von Martin Koerber über die Restaurierung und Digitalisierung des Films und seine Geschichte, zeitgenössische Drehberichte u.v.a.). Zu den Extras gehört ein Poster mit großformatigem Original-Kinoplakatmotiv von 1933, maßstabsgerecht verkleinert. Ideen und Sorgfalt der Reihe „Nero-Film-Klassiker“ sind beeindruckend. Mehr zur DVD: http://atlas-film.de/mabuse.html

In seiner Kommentierten Filmografie des Fritz Lang-Buchs der Reihe Film (1987) schrieb Enno Patalas: „Stimmen ertönen hinter Vorhängen und dringen aus Attrappen, tech-nisch reproduziert, aber so, daß man den Sprechenden für gegenwärtig hält. Mögliche Widerrede ist auf der Platte schon eingeplant. Oder es will einer reden, aber wenn der, dem er etwas zu sagen hat, ihm gegenübersteht, erkennt er ihn nicht und verschließt sich. Gestörte Kommunikation, vorgetäuschte, verhinderte, zur Übermittlung von Befehlen pervertierte, ist für die ganze Geschichte im TESTAMENT bestimmend. Stimme und Körper treten auseinander. Stimme nicht länger als natürliches Organ eines mit Verstand begabten Einzelnen, sondern abgetrennt vom Körper, entfremdet, verselbständigt, über-tragen, Prothese oder Fremdkörper. Mabuse ist stumm in diesem ersten Mabuse-Tonfilm“ (S. 102/103). So lässt sich dieser rätselhafte Film sprachlich auf den Punkt bringen. Über die Produktionshintergründe kann man sich gut in der Lang-Biografie von Norbert Grob informieren (S.181ff.). Bei atlas film sind jetzt DVD und Blu-ray des Films erschienen, mit einem sehr informativen Booklet (faksimilierter Illustrierter Film-Kurier, Texte von Martin Koerber über die Restaurierung und Digitalisierung des Films und seine Geschichte, zeitgenössische Drehberichte u.v.a.). Zu den Extras gehört ein Poster mit großformatigem Original-Kinoplakatmotiv von 1933, maßstabsgerecht verkleinert. Ideen und Sorgfalt der Reihe „Nero-Film-Klassiker“ sind beeindruckend. Mehr zur DVD: http://atlas-film.de/mabuse.html

23. März 2019

NICO, 1988 (2017)

Ihr wirklicher Name war Christa Päffgen, sie stammte aus Köln, nannte sich seit den späten 50er Jahren Nico, war zuerst Supermodel, ging dann nach New York, lernte Andy Warhol kennen, wurde Sängerin der Gruppe „The Velvet Underground“, war mit Alain Delon liiert (der gemeinsame Sohn heißt Ari), wurde drogensüchtig, gab Konzerte in vielen europäischen Städten und starb im Alter von 49 Jahren nach einem Fahrradunfall 1988 auf Ibiza. 1995 hat Susanne Ofteringer Nico in dem Dokumentarfilm NICO ICON porträtiert. Der Spielfilm der italienischen Regisseurin Susanna Nicchiarelli erzählt Episoden aus Nicos letzten Lebensjahren, Schauplätze sind Paris, Prag, Nürnberg, Manchester und die italienischen Küste. Die dänische Schauspielerin und Sängerin Trine Dyrholm ist in der Titelrolle herausragend, sie singt auch selbst. Toller Soundtrack, sehr bewegliche Kamera, ein spannendes Roadmovie, das jetzt bei good!movies als DVD erschienen ist. In englischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Mehr zur DVD: Nico&searchcnid=-1

Ihr wirklicher Name war Christa Päffgen, sie stammte aus Köln, nannte sich seit den späten 50er Jahren Nico, war zuerst Supermodel, ging dann nach New York, lernte Andy Warhol kennen, wurde Sängerin der Gruppe „The Velvet Underground“, war mit Alain Delon liiert (der gemeinsame Sohn heißt Ari), wurde drogensüchtig, gab Konzerte in vielen europäischen Städten und starb im Alter von 49 Jahren nach einem Fahrradunfall 1988 auf Ibiza. 1995 hat Susanne Ofteringer Nico in dem Dokumentarfilm NICO ICON porträtiert. Der Spielfilm der italienischen Regisseurin Susanna Nicchiarelli erzählt Episoden aus Nicos letzten Lebensjahren, Schauplätze sind Paris, Prag, Nürnberg, Manchester und die italienischen Küste. Die dänische Schauspielerin und Sängerin Trine Dyrholm ist in der Titelrolle herausragend, sie singt auch selbst. Toller Soundtrack, sehr bewegliche Kamera, ein spannendes Roadmovie, das jetzt bei good!movies als DVD erschienen ist. In englischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Mehr zur DVD: Nico&searchcnid=-1

22. März 2019

BRECHT

Heute Abend wird auf arte der zweiteilige Film BRECHT von Heinrich Breloer ausgestrahlt, der bei der Berlinale seine Premiere hatte. Als Doku-Fiction konzipiert, erzählt der Film in zweimal 90 Minuten Phasen aus dem frühen und späten Leben des berühmten Autors. Die Exilzeit ist bis auf einige kurze Rückblenden ausgespart. Parallel hat Breloer jetzt im Verlag Kiepenheuer & Witsch das Buch „Brecht“ als „Roman seines Lebens“ publiziert. Auch hier mischen sich Fiction und Dokumente. Nahe im Film sind die beiden Romanteile „Die Liebe dauert oder dauert nicht“ und „Das Einfache, das schwer zu machen ist“, sie haben beide einen Umfang von 220 Seiten. Eingeschoben auf 40 Seiten sind „Szenen aus dem Exil“. Eingeleitet wird das Buch mit einem sehr persönlichen Text Breloers: „Unterwegs zu Bertolt Brecht“: hier erzählt der Autor (*1942), welche Rolle Brecht in seinem Leben spielte. Ende der 70er Jahre hat er bereits Gespräche mit Zeitzeugen für eine Fernsehdokumentation geführt, die zum Teil jetzt verwendet werden konnten. Es sind vor allem Frauen, die dokumentarisch oder gespielt zu sehen und zu hören sind: Paula Banholzer (Brechts erste Liebe), Helene Weigel (erste Begegnung 1923), Marianne Zoff, Ruth Berlau, Elisabeth Hauptmann, Marta Feuchtwanger, Regine Lutz, Käthe Reichel, aber natürlich auch sein lebenslanger Freund Caspar Neher, sein Bruder Walter Brecht, der Sänger Ernst Busch, der Komponist Kurt Weill und viele andere. Auch die zahlreichen Abbildungen im Buch wechseln zwischen Dokument und Spiel. Tom Schilling als junger und Burkhart Klaußner als alter Brecht sind sehr präsent (auch auf dem Cover). Beeindruckend: 15 doppelseitige Abbildungen von Werkfotos mit Breloer als Regisseur und Gernot Roll hinter der Kamera. Eine schöne Begleitpublikation. Mehr zum Buch: roman-seines-lebens.html

Heute Abend wird auf arte der zweiteilige Film BRECHT von Heinrich Breloer ausgestrahlt, der bei der Berlinale seine Premiere hatte. Als Doku-Fiction konzipiert, erzählt der Film in zweimal 90 Minuten Phasen aus dem frühen und späten Leben des berühmten Autors. Die Exilzeit ist bis auf einige kurze Rückblenden ausgespart. Parallel hat Breloer jetzt im Verlag Kiepenheuer & Witsch das Buch „Brecht“ als „Roman seines Lebens“ publiziert. Auch hier mischen sich Fiction und Dokumente. Nahe im Film sind die beiden Romanteile „Die Liebe dauert oder dauert nicht“ und „Das Einfache, das schwer zu machen ist“, sie haben beide einen Umfang von 220 Seiten. Eingeschoben auf 40 Seiten sind „Szenen aus dem Exil“. Eingeleitet wird das Buch mit einem sehr persönlichen Text Breloers: „Unterwegs zu Bertolt Brecht“: hier erzählt der Autor (*1942), welche Rolle Brecht in seinem Leben spielte. Ende der 70er Jahre hat er bereits Gespräche mit Zeitzeugen für eine Fernsehdokumentation geführt, die zum Teil jetzt verwendet werden konnten. Es sind vor allem Frauen, die dokumentarisch oder gespielt zu sehen und zu hören sind: Paula Banholzer (Brechts erste Liebe), Helene Weigel (erste Begegnung 1923), Marianne Zoff, Ruth Berlau, Elisabeth Hauptmann, Marta Feuchtwanger, Regine Lutz, Käthe Reichel, aber natürlich auch sein lebenslanger Freund Caspar Neher, sein Bruder Walter Brecht, der Sänger Ernst Busch, der Komponist Kurt Weill und viele andere. Auch die zahlreichen Abbildungen im Buch wechseln zwischen Dokument und Spiel. Tom Schilling als junger und Burkhart Klaußner als alter Brecht sind sehr präsent (auch auf dem Cover). Beeindruckend: 15 doppelseitige Abbildungen von Werkfotos mit Breloer als Regisseur und Gernot Roll hinter der Kamera. Eine schöne Begleitpublikation. Mehr zum Buch: roman-seines-lebens.html

21. März 2019

Karl Fruchtmann

Als „Jude, Schriftsteller und Regisseur“ hat sich Karl Fruchtmann einmal bezeichnet. 1915 in Thüringen geboren, verlässt er Deutschland 1934, macht in der Schweiz sein Abitur, kehrt 1937 nach Deutschland zurück, wird inhaftiert, in ein Konzentra-tionslager eingewiesen, das er aber nach mehreren Monaten verlassen darf, um nach Palästina auszuwandern. Später wohnt und arbeitet er in London. 1958 verlegt er seinen Wohnsitz wieder nach Deutschland, wird beim WDR ausgebildet und dreht ab 1963 21 Filme für Radio Bremen. 2003 stirbt er im Alter von 87 Jahren. Ihm ist Band 3 der Reihe „Fernsehen, Geschichte, Ästhetik“ gewidmet, den Torsten Musial und Nicky Rittmeyer bei edition text + kritik herausgegeben haben. Vier hervorragende Texte stehen im Zentrum: Michael Töteberg hat umfassend im Nachlass von Karl Fruchtmann recherchiert („Man muss sich konfrontieren“, 40 Seiten). Torsten Musial informiert über die Anfänge des Fernsehspiels bei Radio Bremen („Ein besonders guter Sender mit eigenem Charakter“, 26 Seiten). Karl Prümm analysiert das bildmächtige und experimentelle Werk von Karl Fruchtmann („Nah bei den Opfern, solidarisch mit den Überlebenden“, 50 Seiten). Nicky Rittmeyer informiert über sein Leben („Chronik“, 38 Seiten). In ausgewählten Zitaten und zwei unveröffentlichten Texten aus dem Nachlass kommt Fruchtmann selbst zu Wort. Eine vorbildliche Publikation mit Abbildungen in guter Qualität. Beigefügt ist eine DVD des Films KADDISCH NACH EINEM LEBENDEN (1969). Coverabbildung: Werkfoto von 1980. Mehr zum Buch: XIghIekqtW8

Als „Jude, Schriftsteller und Regisseur“ hat sich Karl Fruchtmann einmal bezeichnet. 1915 in Thüringen geboren, verlässt er Deutschland 1934, macht in der Schweiz sein Abitur, kehrt 1937 nach Deutschland zurück, wird inhaftiert, in ein Konzentra-tionslager eingewiesen, das er aber nach mehreren Monaten verlassen darf, um nach Palästina auszuwandern. Später wohnt und arbeitet er in London. 1958 verlegt er seinen Wohnsitz wieder nach Deutschland, wird beim WDR ausgebildet und dreht ab 1963 21 Filme für Radio Bremen. 2003 stirbt er im Alter von 87 Jahren. Ihm ist Band 3 der Reihe „Fernsehen, Geschichte, Ästhetik“ gewidmet, den Torsten Musial und Nicky Rittmeyer bei edition text + kritik herausgegeben haben. Vier hervorragende Texte stehen im Zentrum: Michael Töteberg hat umfassend im Nachlass von Karl Fruchtmann recherchiert („Man muss sich konfrontieren“, 40 Seiten). Torsten Musial informiert über die Anfänge des Fernsehspiels bei Radio Bremen („Ein besonders guter Sender mit eigenem Charakter“, 26 Seiten). Karl Prümm analysiert das bildmächtige und experimentelle Werk von Karl Fruchtmann („Nah bei den Opfern, solidarisch mit den Überlebenden“, 50 Seiten). Nicky Rittmeyer informiert über sein Leben („Chronik“, 38 Seiten). In ausgewählten Zitaten und zwei unveröffentlichten Texten aus dem Nachlass kommt Fruchtmann selbst zu Wort. Eine vorbildliche Publikation mit Abbildungen in guter Qualität. Beigefügt ist eine DVD des Films KADDISCH NACH EINEM LEBENDEN (1969). Coverabbildung: Werkfoto von 1980. Mehr zum Buch: XIghIekqtW8

20. März 2019

Alfred Hitchcock

Der Autor Alexander Kluy hat umfangreiche Biografien über George Grosz und Joachim Ringelnatz publiziert. Für die Reclam-Reihe musste er die Lebens- und Werkgeschichte von Alfred Hitchcock auf 100 Seiten reduzieren. Das hat er geschafft. Das Buch ist allen zu empfehlen, die bisher wenig über Hitchcock wissen, aber es gibt auch für Kenner Originelles zu lesen. Zum Beispiel auf den Seiten 52/53 eine Auflistung von 16 „Hitchcock-Motiven in Rein-kultur“, die allerdings nur in THE 39 STEPS alle zu finden sind: „Held ist Mittelschicht-Jedermann / Mord / Held wird zu Unrecht des Mordes beschuldigt / Doppel-Verfolgungsjagd / Schurke ist charmant und anfangs vertrauenswürdig / sinistre Verschwörung / Heldin ist eine Blondine / Heldin glaubt an Unschuld des Helden / Treppen / Zugfahrt / Hotelszene / Szene in Kino, Theater oder Konzertsaal / Nonne oder Priester / Perversion, Voyeurismus oder Fetischismus / Happyend / Es wird gegessen oder Essen gezeigt.“ Eine Grafik vermittelt, dass zwölf dieser Motive auch in SPELLBOUND, NORTH BY NORTHWEST und SABOTEUR vorkommen, aber kein einziges in THE SKIN GAME. Viele Hitchcock-Zitate sind in den Text einmontiert, zum Beispiel sein Bekenntnis, dass er vor Spiegeleiern Angst hat, sie ihn anekeln. Und sofort denkt man an eine Szene in dem Film TO CATCH A THIEF, in der die Mutter von Grace Kelly ihre Zigarette im Gelb eines Spiegeleis ausdrückt. Am Ende wird aus einem Gespräch zitiert. Peter Bogdanovich: „Haben Sie das Bedürfnis, dass man sich an Sie erinnert?“ AH: „Ich glaube nicht.“ Bogdanovich: „Ich meine, denken Sie an die Nachwelt?“ AH: „Was hat die Nachwelt je für mich getan?“. Im August wäre der 120. Geburtstag von Alfred Hitchcock zu feiern. Aus diesem Anlass erscheinen mehrere Bücher, auch dieses von Alexander Kluy. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: Alfred_Hitchcock__100_Seiten

Der Autor Alexander Kluy hat umfangreiche Biografien über George Grosz und Joachim Ringelnatz publiziert. Für die Reclam-Reihe musste er die Lebens- und Werkgeschichte von Alfred Hitchcock auf 100 Seiten reduzieren. Das hat er geschafft. Das Buch ist allen zu empfehlen, die bisher wenig über Hitchcock wissen, aber es gibt auch für Kenner Originelles zu lesen. Zum Beispiel auf den Seiten 52/53 eine Auflistung von 16 „Hitchcock-Motiven in Rein-kultur“, die allerdings nur in THE 39 STEPS alle zu finden sind: „Held ist Mittelschicht-Jedermann / Mord / Held wird zu Unrecht des Mordes beschuldigt / Doppel-Verfolgungsjagd / Schurke ist charmant und anfangs vertrauenswürdig / sinistre Verschwörung / Heldin ist eine Blondine / Heldin glaubt an Unschuld des Helden / Treppen / Zugfahrt / Hotelszene / Szene in Kino, Theater oder Konzertsaal / Nonne oder Priester / Perversion, Voyeurismus oder Fetischismus / Happyend / Es wird gegessen oder Essen gezeigt.“ Eine Grafik vermittelt, dass zwölf dieser Motive auch in SPELLBOUND, NORTH BY NORTHWEST und SABOTEUR vorkommen, aber kein einziges in THE SKIN GAME. Viele Hitchcock-Zitate sind in den Text einmontiert, zum Beispiel sein Bekenntnis, dass er vor Spiegeleiern Angst hat, sie ihn anekeln. Und sofort denkt man an eine Szene in dem Film TO CATCH A THIEF, in der die Mutter von Grace Kelly ihre Zigarette im Gelb eines Spiegeleis ausdrückt. Am Ende wird aus einem Gespräch zitiert. Peter Bogdanovich: „Haben Sie das Bedürfnis, dass man sich an Sie erinnert?“ AH: „Ich glaube nicht.“ Bogdanovich: „Ich meine, denken Sie an die Nachwelt?“ AH: „Was hat die Nachwelt je für mich getan?“. Im August wäre der 120. Geburtstag von Alfred Hitchcock zu feiern. Aus diesem Anlass erscheinen mehrere Bücher, auch dieses von Alexander Kluy. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: Alfred_Hitchcock__100_Seiten

19. März 2019

Mobilität und Zeugenschaft

Eine Dissertation, die an der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden ist. Max Kramer untersucht darin „Unabhängige Dokumentarfilmpraktiken und den Kaschmirkonflikt“. Diesen geopolitischen Konflikt in Süd-asien gibt es seit dem Ende der britischen Kolonialherrschaft und der indischen Teilung 1947. Die mobilen Filmmöglichkeiten haben inzwischen für einen wachsenden Informationsstand über Konfliktregionen geführt. Mit vielen Filmbeispielen konkretisiert dies der Autor. Sie stammen vornehmlich aus der Zeit nach 2001. Zu erkennen sind zwei Prozesse: die „Tourismifizie-rung“ des Kaschmirtals und die sicherheitspolitische Rahmung des Konflikts. In zwei abschließenden Kapiteln stehen die Medialisierung von Raum- und Zeiterfahrungen des Konflikts im Mittelpunkt. Einer-seits ist der Text (300 Seiten) wissenschaftlich abgesichert und enthält viele entsprechende Verweise, andererseits ist durchgehend eine große Empathie des Autors zu spüren, der sich mit einigen Filmemacherinnen und Filmemachern eng verbunden fühlt. Man merkt bei der Lektüre, dass hier kein abstraktes Thema abgehandelt wird, sondern ein Konflikt, der den Autor auch emotional beschäftigt. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: 978-3-8376-4177-6

Eine Dissertation, die an der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden ist. Max Kramer untersucht darin „Unabhängige Dokumentarfilmpraktiken und den Kaschmirkonflikt“. Diesen geopolitischen Konflikt in Süd-asien gibt es seit dem Ende der britischen Kolonialherrschaft und der indischen Teilung 1947. Die mobilen Filmmöglichkeiten haben inzwischen für einen wachsenden Informationsstand über Konfliktregionen geführt. Mit vielen Filmbeispielen konkretisiert dies der Autor. Sie stammen vornehmlich aus der Zeit nach 2001. Zu erkennen sind zwei Prozesse: die „Tourismifizie-rung“ des Kaschmirtals und die sicherheitspolitische Rahmung des Konflikts. In zwei abschließenden Kapiteln stehen die Medialisierung von Raum- und Zeiterfahrungen des Konflikts im Mittelpunkt. Einer-seits ist der Text (300 Seiten) wissenschaftlich abgesichert und enthält viele entsprechende Verweise, andererseits ist durchgehend eine große Empathie des Autors zu spüren, der sich mit einigen Filmemacherinnen und Filmemachern eng verbunden fühlt. Man merkt bei der Lektüre, dass hier kein abstraktes Thema abgehandelt wird, sondern ein Konflikt, der den Autor auch emotional beschäftigt. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: 978-3-8376-4177-6

17. März 2019

Selbstbestimmt

Mit etwas Verspätung sind jetzt bei Absolut Medien zwei DVDs zur Retrospektive der Berlinale erschienen, weil bei einem Film auf die digital restaurierte Fassung gewartet werden musste. Das Warten hat sich gelohnt, denn es geht ja nicht nur um die künstlerische, sondern auch um die technische Qualität. Zu sehen sind zwei lange Spielfilme, ein langer und ein halblanger Dokumentarfilm, sowie sechs Kurzfilme. Sechs Filme stammen aus der BRD, vier aus der DDR. NEUN LEBEN HAT DIE KATZE (1968) von Ula Stöckl erzählt episodisch von verschiedenen Frauen, die sich über die Veränderung ihrer Lebens-situation Gedanken machen. Gedreht (Kamera: Thomas Mauch, Dietrich Lohmann) in Techniscope als Abschlussfilm der Ausbildung am Institut für Filmgestaltung in Ulm. DAS FAHRRAD (1982) von Evelyn Schmidt lässt uns teilnehmen am schwierigen Leben einer alleinerziehenden Mutter in der DDR, die durch einen vorgetäuschten Fahrraddiebstahl mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Auch hier ist die Bildsprache (Kamera: Roland Dressel) beeindruckend. ICH DENKE OFT AN HAWAII (1978) von Elfi Mikesch (Regie, Kamera, Montage) ist das Porträt eines 16jährigen Mädchens in der Westberliner Gropiusstadt, das Träume hat, die nur zum Teil in Erfüllung gehen können. WER FÜRCHTET SICH VORM SCHWARZEN MANN (1989) von Helke Misselwitz zeigt den Alltag in einer privaten Kohlehandlung am Prenzlauer Berg mit einer Chefin und sieben männlichen Angestellten. Gefilmt in Schwarzweiß (Kamera: Thomas Plenert). Die Kurzfilme, alle sehr eigenwillig, stammen von May Spils (MANÖVER, 1967), Gitta Nickel (SIE, 1970), Angelika Andrees und Petra Tschörtner (HEIM, 1978/90), Christine Noll Brinckmann (DRESS REHEARSAL UND KAROLA 2, 1979/80), Hermine Huntgeburth (DIE MITSPEISENDEN, 1989) und Barbara Marheineke (MISS WORLD, 1998). Alle Filme mit englischen Untertiteln. Mit einem sehr informativen Booklet von Claudia Lenssen. Mehr zur DVD: Selbstbestimmt+Perspektiven+von+Filmemacherinnen

Mit etwas Verspätung sind jetzt bei Absolut Medien zwei DVDs zur Retrospektive der Berlinale erschienen, weil bei einem Film auf die digital restaurierte Fassung gewartet werden musste. Das Warten hat sich gelohnt, denn es geht ja nicht nur um die künstlerische, sondern auch um die technische Qualität. Zu sehen sind zwei lange Spielfilme, ein langer und ein halblanger Dokumentarfilm, sowie sechs Kurzfilme. Sechs Filme stammen aus der BRD, vier aus der DDR. NEUN LEBEN HAT DIE KATZE (1968) von Ula Stöckl erzählt episodisch von verschiedenen Frauen, die sich über die Veränderung ihrer Lebens-situation Gedanken machen. Gedreht (Kamera: Thomas Mauch, Dietrich Lohmann) in Techniscope als Abschlussfilm der Ausbildung am Institut für Filmgestaltung in Ulm. DAS FAHRRAD (1982) von Evelyn Schmidt lässt uns teilnehmen am schwierigen Leben einer alleinerziehenden Mutter in der DDR, die durch einen vorgetäuschten Fahrraddiebstahl mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Auch hier ist die Bildsprache (Kamera: Roland Dressel) beeindruckend. ICH DENKE OFT AN HAWAII (1978) von Elfi Mikesch (Regie, Kamera, Montage) ist das Porträt eines 16jährigen Mädchens in der Westberliner Gropiusstadt, das Träume hat, die nur zum Teil in Erfüllung gehen können. WER FÜRCHTET SICH VORM SCHWARZEN MANN (1989) von Helke Misselwitz zeigt den Alltag in einer privaten Kohlehandlung am Prenzlauer Berg mit einer Chefin und sieben männlichen Angestellten. Gefilmt in Schwarzweiß (Kamera: Thomas Plenert). Die Kurzfilme, alle sehr eigenwillig, stammen von May Spils (MANÖVER, 1967), Gitta Nickel (SIE, 1970), Angelika Andrees und Petra Tschörtner (HEIM, 1978/90), Christine Noll Brinckmann (DRESS REHEARSAL UND KAROLA 2, 1979/80), Hermine Huntgeburth (DIE MITSPEISENDEN, 1989) und Barbara Marheineke (MISS WORLD, 1998). Alle Filme mit englischen Untertiteln. Mit einem sehr informativen Booklet von Claudia Lenssen. Mehr zur DVD: Selbstbestimmt+Perspektiven+von+Filmemacherinnen

16. März 2019

Ökonomie der Details

Eine Dissertation, die an der Universität Wien entstanden ist. Joachim Schätz untersucht darin „Österreichs Industrie- und Werbefilm zwischen Ratio-nalisierung und Kontingenz (1915-1965)“. Dies ist ein Nebenschauplatz der Film-geschichte, und man muss sich ganz schön anstrengen, in einem Repertoire von fünfzig Jahren Ordnung und Übersicht herzustellen. 80 Filme hat der Autor gesichtet und zum Teil genau protokolliert. Darunter findet man Titel wie BILDER AUS EINER EISENGIESSEREI (1922/23), BRÜCKENBAUER (1964), GUTE IDEEN ERLEICHTERN DIE ARBEIT und HÖHERE LEISTUNG, BESSERER LOHN (beide 1950) oder WENIGER LAUFEN – MEHR VERKAUFEN (1964), aber auch HANSL UND DIE 200.000 KÜKEN und TRAUDL’S NEUER GEMÜSEGARTEN (beide entstanden 1952 unter der Regie von Georg Tressler). Die vier Kapitel haben die Überschriften „Formen“, „Messen und Prüfen“, „Planen“ und „Sammeln und Ordnen“. Die Analysen der Filme sind kenntnisreich und konkret, es werden viele Verbindungen zum internationalen Film hergestellt, zum Beispiel zu Oskar Fischinger (KREISE, 1933) oder Joris Ivens (PHILIPS RADIO, 1931). Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Band 4 der Reihe „Film Erbe“. Coverfoto: PERLEN DER OSTMARK (1938). Mehr zum Buch: RRekqtW8

Eine Dissertation, die an der Universität Wien entstanden ist. Joachim Schätz untersucht darin „Österreichs Industrie- und Werbefilm zwischen Ratio-nalisierung und Kontingenz (1915-1965)“. Dies ist ein Nebenschauplatz der Film-geschichte, und man muss sich ganz schön anstrengen, in einem Repertoire von fünfzig Jahren Ordnung und Übersicht herzustellen. 80 Filme hat der Autor gesichtet und zum Teil genau protokolliert. Darunter findet man Titel wie BILDER AUS EINER EISENGIESSEREI (1922/23), BRÜCKENBAUER (1964), GUTE IDEEN ERLEICHTERN DIE ARBEIT und HÖHERE LEISTUNG, BESSERER LOHN (beide 1950) oder WENIGER LAUFEN – MEHR VERKAUFEN (1964), aber auch HANSL UND DIE 200.000 KÜKEN und TRAUDL’S NEUER GEMÜSEGARTEN (beide entstanden 1952 unter der Regie von Georg Tressler). Die vier Kapitel haben die Überschriften „Formen“, „Messen und Prüfen“, „Planen“ und „Sammeln und Ordnen“. Die Analysen der Filme sind kenntnisreich und konkret, es werden viele Verbindungen zum internationalen Film hergestellt, zum Beispiel zu Oskar Fischinger (KREISE, 1933) oder Joris Ivens (PHILIPS RADIO, 1931). Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Band 4 der Reihe „Film Erbe“. Coverfoto: PERLEN DER OSTMARK (1938). Mehr zum Buch: RRekqtW8

15. März 2019

Living History

Eine Dissertation, die an der Universität Marburg entstanden ist. Monika Weiß untersucht darin „Zeitreisen(de) im Reality-TV“. Zu Beginn unseres Jahr-tausends gab es auffallend viele Rückblicke in die Zeit vor 100 Jahren. Es wurde nachgespielt, wie man damals gelebt, gearbei-tet und gewohnt hat. Die wichtigsten Inspirationen für entsprechende Formate kamen aus Großbritannien: THE 1900 HOUSE (1999) und THE EDWARDIAN COUTRY HOUSE (2002), beide von Chanel4. In der ARD kreierte man SCHWARZWALDHAUS 1902 – LEBEN WIE VOR 100 JAHREN (2001) und ABENTEUER 1900 – LEBEN IM GUTSHAUS (2004), beide wurden vom SWR produziert. In den USA gab es FRONTIER HOUSE (2002) und TEXAS RANCH HOUSE (2006), beide bei PBS. Eine Gruppe gecasteter Freiwilliger ließ sich für einige Zeit in die historische Situation zurückversetzen und ahmte den Alltag nach, wie er sich denn rekonstruieren ließ. Die Autorin analysiert das televisuelle Zeitexperiment, die Inszenierungsstrategien und die Ebenen der Erfahrbarmachung (Körperlichkeit, soziales Miteinander, Ernährung). Sie beschreibt dies mit großer Genauigkeit. In zwei abschließenden Kapiteln lokalisiert sie das Format zwischen Nationalität und Medienglobalisierung und sieht die Glokalität der Living History-Formate. Das Buch ist vor allem für Zuschauerinnen und Zuschauer interessant, die damals die Sendungen verfolgt haben, und es ist ein wichtiger Beitrag zur Fernsehgeschichte. Mit kleinen Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: living-history.html

Eine Dissertation, die an der Universität Marburg entstanden ist. Monika Weiß untersucht darin „Zeitreisen(de) im Reality-TV“. Zu Beginn unseres Jahr-tausends gab es auffallend viele Rückblicke in die Zeit vor 100 Jahren. Es wurde nachgespielt, wie man damals gelebt, gearbei-tet und gewohnt hat. Die wichtigsten Inspirationen für entsprechende Formate kamen aus Großbritannien: THE 1900 HOUSE (1999) und THE EDWARDIAN COUTRY HOUSE (2002), beide von Chanel4. In der ARD kreierte man SCHWARZWALDHAUS 1902 – LEBEN WIE VOR 100 JAHREN (2001) und ABENTEUER 1900 – LEBEN IM GUTSHAUS (2004), beide wurden vom SWR produziert. In den USA gab es FRONTIER HOUSE (2002) und TEXAS RANCH HOUSE (2006), beide bei PBS. Eine Gruppe gecasteter Freiwilliger ließ sich für einige Zeit in die historische Situation zurückversetzen und ahmte den Alltag nach, wie er sich denn rekonstruieren ließ. Die Autorin analysiert das televisuelle Zeitexperiment, die Inszenierungsstrategien und die Ebenen der Erfahrbarmachung (Körperlichkeit, soziales Miteinander, Ernährung). Sie beschreibt dies mit großer Genauigkeit. In zwei abschließenden Kapiteln lokalisiert sie das Format zwischen Nationalität und Medienglobalisierung und sieht die Glokalität der Living History-Formate. Das Buch ist vor allem für Zuschauerinnen und Zuschauer interessant, die damals die Sendungen verfolgt haben, und es ist ein wichtiger Beitrag zur Fernsehgeschichte. Mit kleinen Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: living-history.html