15. April 2018

DER HERR VOM ANDERN STERN (1948)

Er heißt Aldebaran, macht eine Vergnügungsreise durchs Welt-all und landet auf der Erde. Weil er keinen Ausweis besitzt, schickt ihn die Polizei von einem Amt zum anderen. Er fällt durch überirdische Fähigkeiten auf, aber, ganz menschlich, verliebt er sich in die hübsche Flora, die er auf einem Amt kennenlernt. Sie hilft ihm bei vielen Zwängen des Erdenlebens, aber am Ende begreift sie, dass er für ein Leben auf diesem Planeten nicht geschaffen ist. Die Nachkriegs-satire entstand vor 70 Jahren. Sie hat amüsante Momente, aber es gibt auch einigen Leerlauf, weil die Regie (Heinz Hilpert) zu konventionell ist. In den Hauptrollen: Heinz Rühmann und Anneliese Römer. Man entdeckt viele bekannte Nebendarsteller: Peter Pasetti, Hans Cossy, Bruno Hübner, Rudolf Vogel, Otto Wernicke, Rudolf Schündler, Bum Krüger, Ernst Fritz Fürbringer, Gert Fröbe (in einer winzigen Rolle) – und auch eine Frau: Hilde Hildebrandt. Die Musik stammt immerhin von Werner Egk. Bei den Filmjuwelen ist jetzt eine DVD des Films erschienen. Mit einem Booklet von Oliver Bayan. Mehr zur DVD: 28%3A-pidax

Er heißt Aldebaran, macht eine Vergnügungsreise durchs Welt-all und landet auf der Erde. Weil er keinen Ausweis besitzt, schickt ihn die Polizei von einem Amt zum anderen. Er fällt durch überirdische Fähigkeiten auf, aber, ganz menschlich, verliebt er sich in die hübsche Flora, die er auf einem Amt kennenlernt. Sie hilft ihm bei vielen Zwängen des Erdenlebens, aber am Ende begreift sie, dass er für ein Leben auf diesem Planeten nicht geschaffen ist. Die Nachkriegs-satire entstand vor 70 Jahren. Sie hat amüsante Momente, aber es gibt auch einigen Leerlauf, weil die Regie (Heinz Hilpert) zu konventionell ist. In den Hauptrollen: Heinz Rühmann und Anneliese Römer. Man entdeckt viele bekannte Nebendarsteller: Peter Pasetti, Hans Cossy, Bruno Hübner, Rudolf Vogel, Otto Wernicke, Rudolf Schündler, Bum Krüger, Ernst Fritz Fürbringer, Gert Fröbe (in einer winzigen Rolle) – und auch eine Frau: Hilde Hildebrandt. Die Musik stammt immerhin von Werner Egk. Bei den Filmjuwelen ist jetzt eine DVD des Films erschienen. Mit einem Booklet von Oliver Bayan. Mehr zur DVD: 28%3A-pidax

13. April 2018

Vom Träumen im Film

In 48 Texten öffnet uns Thomas Koebner den Zugang zu Traum-sequenzen in der internatio-nalen Filmgeschichte. Der zeitliche Rahmen spannt sich von 1921 (THE KID von Charles Chaplin) bis 2017 (KÖRPER UND SEELE von Ildikó Enyedi). Der Autor unterscheidet zwischen Gleichnis-Träumen (in Filmen von Pabst, Hitchcock, Fellini, Bunuel), Wunsch-erfüllungs-Träumen (bei Chaplin, Keaton, Murnau, Fleming, Kelly, Minnelli, Zinnemann, Lang, McLeod, Carné, Clair, Schlesinger, Fellini, Gondry, Kurosawa), Erinnerungen im Traum (Bergman, Tarkowskij, Amenábar, Medem, Demme), Eintritt in den Traum Anderer (Ruben, Craven, Jordan, Singh, Nolan, Enyedi) und Nahtod-Träumen (Renoir, Vidor, Majewski, Enrico, Kubrick, Sautet, Fosse, Scorsese, Chabrol, Lyne, Petzold, Schumacher). Die Träume werden in unterschiedlicher Genauigkeit beschrieben und soweit möglich gedeutet. Natürlich spielen dabei die Bilder eine entscheidende Rolle. Am besten gefallen haben mir die Texte über GEHEIMNISSE EINER SEELE, ACHTEINHALB, WILDE ERDBEEREN, IWANS KINDHEIT und SOLARIS, IN DREAMS und FLATLINERS. Nicht einverstanden bin ich mit der Einschätzung des Autors, dass der tödliche Unfall in YELLA eigentlich überflüssig ist. Einige Filme, die ich noch nicht kenne (zum Beispiel CAÓTICA ANA von Julio Medem und THE CELL von Tarsem Singh), will ich mir unbedingt ansehen. Mit klug ausgewählten Abbildungen in guter Qualität. Das Coverfoto stammt aus dem Film TRÄUME von Akira Kurosawa. Mehr zum Buch: von-traeumen-im-film.html

In 48 Texten öffnet uns Thomas Koebner den Zugang zu Traum-sequenzen in der internatio-nalen Filmgeschichte. Der zeitliche Rahmen spannt sich von 1921 (THE KID von Charles Chaplin) bis 2017 (KÖRPER UND SEELE von Ildikó Enyedi). Der Autor unterscheidet zwischen Gleichnis-Träumen (in Filmen von Pabst, Hitchcock, Fellini, Bunuel), Wunsch-erfüllungs-Träumen (bei Chaplin, Keaton, Murnau, Fleming, Kelly, Minnelli, Zinnemann, Lang, McLeod, Carné, Clair, Schlesinger, Fellini, Gondry, Kurosawa), Erinnerungen im Traum (Bergman, Tarkowskij, Amenábar, Medem, Demme), Eintritt in den Traum Anderer (Ruben, Craven, Jordan, Singh, Nolan, Enyedi) und Nahtod-Träumen (Renoir, Vidor, Majewski, Enrico, Kubrick, Sautet, Fosse, Scorsese, Chabrol, Lyne, Petzold, Schumacher). Die Träume werden in unterschiedlicher Genauigkeit beschrieben und soweit möglich gedeutet. Natürlich spielen dabei die Bilder eine entscheidende Rolle. Am besten gefallen haben mir die Texte über GEHEIMNISSE EINER SEELE, ACHTEINHALB, WILDE ERDBEEREN, IWANS KINDHEIT und SOLARIS, IN DREAMS und FLATLINERS. Nicht einverstanden bin ich mit der Einschätzung des Autors, dass der tödliche Unfall in YELLA eigentlich überflüssig ist. Einige Filme, die ich noch nicht kenne (zum Beispiel CAÓTICA ANA von Julio Medem und THE CELL von Tarsem Singh), will ich mir unbedingt ansehen. Mit klug ausgewählten Abbildungen in guter Qualität. Das Coverfoto stammt aus dem Film TRÄUME von Akira Kurosawa. Mehr zum Buch: von-traeumen-im-film.html

11. April 2018

Remarque und die Frauen (2)

Im Februar erschien im Benevento Verlag das Buch „Krieg und Liebe“ von Hans Boeters, Untertitel: „Erich Maria Remarque und die Frauen“ (krieg-und-liebe/). Im März wurde im Verlag ebersbach & simon das Buch „Liebe mich!“ von Gabriele Katz publiziert, Untertitel: „Erich Maria Remarque und die Frauen“. Boeters nennt seinen Text einen Roman. Er fiktiona-lisiert die Begegnungen des Schriftstellers mit all den Frauen, die in seinem Leben eine Rolle spielten, und vertraut darauf, dass seine Leserinnen und Leser an atmosphärischen Details interessiert sind, für die es keine Belege gibt. Gabriele Katz hält sich an die Fakten, die sie in Briefen und Tagebüchern vorgefunden hat. Sie hat sehr gut recherchiert, zitiert präzise aus ihren Quellen, konzentriert sich auf das Leben und Werk von Remarque. Im Resultat findet ich ihr Buch sehr viel besser, weil es den politischen Hintergrund, also die Zeit des Ersten Weltkriegs, der Weimarer Republik, des Exils und der Jahre bis zu Remarques Tod 1970, spüren lässt, weil die Arbeitsprobleme des berühmt gewordenen Schriftstellers konkret thematisiert werden und weil das wechselhafte Verhältnis des Protagonisten zu Jutta Zambona, Brigitte Neuner, Ruth Albu, Marlene Dietrich, Ruth Marton, Greta Garbo, Lupe Vélez, Natalie Paley, Sandra Rambeau, Karen Horney und Paulette Goddard – um nur die wichtigsten Namen zu nennen – sensibel und mit gut ausgewählten Zitaten beschrieben wird. Da sich die Autorin auf die Fakten konzentriert und sie nicht fiktional ausschmückt, hat ihr Buch auch nur einen Umfang von 140 Seiten, das ist die Hälfte des konkurrierenden Buches von Boeters. Und: es gibt 15 Abbildungen der wichtigsten Frauen und von Remarque selbst. Fazit: „Liebe mich!“ steht jetzt in meinem Regal, „Krieg und Liebe“ habe ich der Bibliothek der Kinemathek übergeben. Mehr zum Buch: buecher/liebe-mich

Im Februar erschien im Benevento Verlag das Buch „Krieg und Liebe“ von Hans Boeters, Untertitel: „Erich Maria Remarque und die Frauen“ (krieg-und-liebe/). Im März wurde im Verlag ebersbach & simon das Buch „Liebe mich!“ von Gabriele Katz publiziert, Untertitel: „Erich Maria Remarque und die Frauen“. Boeters nennt seinen Text einen Roman. Er fiktiona-lisiert die Begegnungen des Schriftstellers mit all den Frauen, die in seinem Leben eine Rolle spielten, und vertraut darauf, dass seine Leserinnen und Leser an atmosphärischen Details interessiert sind, für die es keine Belege gibt. Gabriele Katz hält sich an die Fakten, die sie in Briefen und Tagebüchern vorgefunden hat. Sie hat sehr gut recherchiert, zitiert präzise aus ihren Quellen, konzentriert sich auf das Leben und Werk von Remarque. Im Resultat findet ich ihr Buch sehr viel besser, weil es den politischen Hintergrund, also die Zeit des Ersten Weltkriegs, der Weimarer Republik, des Exils und der Jahre bis zu Remarques Tod 1970, spüren lässt, weil die Arbeitsprobleme des berühmt gewordenen Schriftstellers konkret thematisiert werden und weil das wechselhafte Verhältnis des Protagonisten zu Jutta Zambona, Brigitte Neuner, Ruth Albu, Marlene Dietrich, Ruth Marton, Greta Garbo, Lupe Vélez, Natalie Paley, Sandra Rambeau, Karen Horney und Paulette Goddard – um nur die wichtigsten Namen zu nennen – sensibel und mit gut ausgewählten Zitaten beschrieben wird. Da sich die Autorin auf die Fakten konzentriert und sie nicht fiktional ausschmückt, hat ihr Buch auch nur einen Umfang von 140 Seiten, das ist die Hälfte des konkurrierenden Buches von Boeters. Und: es gibt 15 Abbildungen der wichtigsten Frauen und von Remarque selbst. Fazit: „Liebe mich!“ steht jetzt in meinem Regal, „Krieg und Liebe“ habe ich der Bibliothek der Kinemathek übergeben. Mehr zum Buch: buecher/liebe-mich

10. April 2018

Vampire

Sie sind in der Nacht unterwegs, scheuen das Licht, schlafen tagsüber in Gruften und saugen menschliches Blut. Vampire sind mythische Figuren, die uns in der Literatur, im Film, auch in der Popkultur begegnen und für unheimliche Momente sorgen. Der Kulturredakteur Gunther Reinhardt hat für ein Reclam-100-Seiten-Buch ihre Geschichte aufgeschrieben. Er beginnt sehr persönlich: mit seiner Vampir-Sozialisation durch den Film DRACULA JAGT MINI-MÄDCHEN. Dann geht es um die Typologie des europäischen Vampirs, um den Volksglauben, um den Vampir in der Literatur, im Film und im Fernsehen. Der Autor nennt zehn Vampirgeschichten, die man gelesen haben muss (darunter sind „The Vampyre“ von John Polidori, „Carmilla“ von Joseph Sheridan Le Fanu, „Dracula“ vom Bram Stoker und „Twilight“ von Stephenie Meyer), zehn Vampirfilme, die man gesehen haben sollte (NOSFERATU, 1922, von F. W. Murnau, DRACULA, 1931, von Tod Browning, DRACULA, 1958, von Terence Fisher, TANZ DER VAMPIRE, 1967, von Roman Polanski, THE LOST BOYS, 1987, von Joel Schumacher, BRAM STOKER’S DRACULA, 1992, von Francis Ford Coppola, INTERVIEW WITH THE VAMPIRE, 1994, von Neil Jordan, BLADE, 1997, von Steve Norrington, SO FINSTER DIE NACHT, 2008, von Tomas Alfredson und ONLY LOVERS LEFT ALIVE, 2014, von Jim Jarmusch), sowie wie zehn Vampirserien, die man gesehen haben sollte. Mit Lektüretipps am Ende des Bandes. Interessanter Lesestoff. Mehr zum Buch: Vampire__100_Seiten

Sie sind in der Nacht unterwegs, scheuen das Licht, schlafen tagsüber in Gruften und saugen menschliches Blut. Vampire sind mythische Figuren, die uns in der Literatur, im Film, auch in der Popkultur begegnen und für unheimliche Momente sorgen. Der Kulturredakteur Gunther Reinhardt hat für ein Reclam-100-Seiten-Buch ihre Geschichte aufgeschrieben. Er beginnt sehr persönlich: mit seiner Vampir-Sozialisation durch den Film DRACULA JAGT MINI-MÄDCHEN. Dann geht es um die Typologie des europäischen Vampirs, um den Volksglauben, um den Vampir in der Literatur, im Film und im Fernsehen. Der Autor nennt zehn Vampirgeschichten, die man gelesen haben muss (darunter sind „The Vampyre“ von John Polidori, „Carmilla“ von Joseph Sheridan Le Fanu, „Dracula“ vom Bram Stoker und „Twilight“ von Stephenie Meyer), zehn Vampirfilme, die man gesehen haben sollte (NOSFERATU, 1922, von F. W. Murnau, DRACULA, 1931, von Tod Browning, DRACULA, 1958, von Terence Fisher, TANZ DER VAMPIRE, 1967, von Roman Polanski, THE LOST BOYS, 1987, von Joel Schumacher, BRAM STOKER’S DRACULA, 1992, von Francis Ford Coppola, INTERVIEW WITH THE VAMPIRE, 1994, von Neil Jordan, BLADE, 1997, von Steve Norrington, SO FINSTER DIE NACHT, 2008, von Tomas Alfredson und ONLY LOVERS LEFT ALIVE, 2014, von Jim Jarmusch), sowie wie zehn Vampirserien, die man gesehen haben sollte. Mit Lektüretipps am Ende des Bandes. Interessanter Lesestoff. Mehr zum Buch: Vampire__100_Seiten

08. April 2018

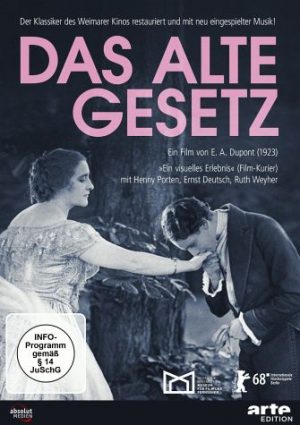

DAS ALTE GESETZ (1923)

Am 16. Februar wurde der Film von E. A. Dupont im Rahmen der Berlinale-Classics erstmals in der von der Deutschen Kine-mathek verantworteten Rekon-struktion im Friedrichstadt-Palast gezeigt, Arte hat ihn drei Tage danach zu später Stunde ausgestrahlt, und jetzt gibt es die DVD bei Absolut Medien. Der Film erzählt die Geschichte des Rabbiner-Sohns Baruch (gespielt von Ernst Deutsch), der gegen den Willen seines Vaters das osteuropäische Schtetl verlässt und Schauspieler wird. Die Gunst der Erzherzogin Elisabeth Theresia (Henny Porten) verhilft ihm zu einem Engagement am Burgtheater. Am Ende reist der alte Rabbi (Avrom Morewski) nach Wien und versöhnt sich mit seinem Sohn. Ich habe den Film bei der Henny Porten-Retrospektive 1986 zum ersten Mal gesehen, er hat mich damals sehr beeindruckt. Die neue, viragierte Fassung mit der Musik von Philippe Schoeller ist noch stärker, weil die digitalisierten Bilder größere Wirkung haben. Hinter der Kamera stand 1923 Theodor Sparkuhl, einer der großen Bildkünstler der 1920er Jahre. Und die Schauspieler*innen sind herausragend; in Nebenrollen sieht man Ruth Weyher, Hermann Valentin, Werner Krauß, Margarete Schlegel und Jacob Tiedtke. Zur DVD gehört ein Booklet, das einen herausragenden Text über den historischen Hintergrund und die Rezeption des Films von Cynthia Walk und wichtige Informationen über die neue Restaurierung von Daniel Meiller enthält. Auf der DVD ist als alternative Musik eine Einspielung von Donald Sosin und Alica Svigals zu hören. Zum Bonusmaterial gehören Beispielszenen, die uns die Schritte der Rekonstruktion und Restaurierung veranschaulichen. Mehr zur DVD: 3012/Das+Alte+Gesetz

Am 16. Februar wurde der Film von E. A. Dupont im Rahmen der Berlinale-Classics erstmals in der von der Deutschen Kine-mathek verantworteten Rekon-struktion im Friedrichstadt-Palast gezeigt, Arte hat ihn drei Tage danach zu später Stunde ausgestrahlt, und jetzt gibt es die DVD bei Absolut Medien. Der Film erzählt die Geschichte des Rabbiner-Sohns Baruch (gespielt von Ernst Deutsch), der gegen den Willen seines Vaters das osteuropäische Schtetl verlässt und Schauspieler wird. Die Gunst der Erzherzogin Elisabeth Theresia (Henny Porten) verhilft ihm zu einem Engagement am Burgtheater. Am Ende reist der alte Rabbi (Avrom Morewski) nach Wien und versöhnt sich mit seinem Sohn. Ich habe den Film bei der Henny Porten-Retrospektive 1986 zum ersten Mal gesehen, er hat mich damals sehr beeindruckt. Die neue, viragierte Fassung mit der Musik von Philippe Schoeller ist noch stärker, weil die digitalisierten Bilder größere Wirkung haben. Hinter der Kamera stand 1923 Theodor Sparkuhl, einer der großen Bildkünstler der 1920er Jahre. Und die Schauspieler*innen sind herausragend; in Nebenrollen sieht man Ruth Weyher, Hermann Valentin, Werner Krauß, Margarete Schlegel und Jacob Tiedtke. Zur DVD gehört ein Booklet, das einen herausragenden Text über den historischen Hintergrund und die Rezeption des Films von Cynthia Walk und wichtige Informationen über die neue Restaurierung von Daniel Meiller enthält. Auf der DVD ist als alternative Musik eine Einspielung von Donald Sosin und Alica Svigals zu hören. Zum Bonusmaterial gehören Beispielszenen, die uns die Schritte der Rekonstruktion und Restaurierung veranschaulichen. Mehr zur DVD: 3012/Das+Alte+Gesetz

06. April 2018

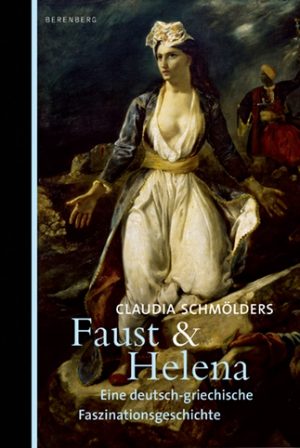

Faust & Helena

Was hat deutsche Dichter und Denker über Jahrhunderte an der griechischen Geschichte so fasziniert? Die Kulturwissen-schaftlerin Claudia Schmölders hat sich auf eine intensive Spurensuche gemacht und dafür internationale historische Quellen erforscht, die sie uns in einem historischen Bogen vermittelt. Sie teilt ihren Text in die Darstellung des männlichen und des weiblichen Blicks. Im ersten Teil sind die wichtigsten Protagonisten der Kunstforscher Johann Joachim Winckel-mann, der Dichter Lord Byron, Goethe, Hölderlin, der Baumeister Karl Friedrich Schinkel, der Archäologe Heinrich Schliemann, der Historiker Jakob Philipp Fallmerayer, der Philologe Ernst Curtius, die Philosophen Hegel und Nietzsche, der Psychoanalytiker Siegmund Freud, der englische Schriftsteller Samuel Butler. Im zweiten Teil steht die britische Germanistin Elsie Butler im Mittelpunkt, die 1935 das provozierende Buch „The Tyranny of Greece over Germany““ publizierte, über das Walter Muschg 1965 schrieb: „Ein so genau belegtes, so glänzend geschriebenes kritisches Buch über die deutsche Klassik wie dieses gab es und gibt es in deutscher Sprache nicht.“ Die Autorin von „Faust & Helena“ schreibt einerseits über den deutschen Philhellenismus nach 1749 und informiert andererseits über die kulturelle und politische Situation in Griechenland, über die unterschiedlichen Regierungen, die schwierige Entwicklung der neugriechischen Sprache und das reale Leben. Die Zitate sind Aussagen von Zeitzeugen, aber erst die Verbindungen, die Claudia Schmölders’ eigener Text herstellt, bringen Widersprüche und Fragen zum Vorschein. Wunderbar, wie immer wieder eine gewisse Ironie zu spüren ist. Natürlich spielt der Philhellenismus der NS-Zeit eine große Rolle. Zweimal richtet sich der Blick auf den Film: auf Leni Riefenstahls zweiteiligen Olympia-Film und auf die Roman-Adaption ALEXIS SORBAS. Ich habe viel aus dem Buch gelernt und könnte in der Summe das Muschg-Zitat variieren: Ein so genau belegtes, so glänzend geschriebenes kritisches Buch über die deutsch-griechische Faszinationsgeschichte gab es bisher nicht. Coverabbildung: „Hellas auf den Ruinen von Missolonghi“ (1826) von Eugène Delacroix. Mehr zum Buch: /faust-helena/

Was hat deutsche Dichter und Denker über Jahrhunderte an der griechischen Geschichte so fasziniert? Die Kulturwissen-schaftlerin Claudia Schmölders hat sich auf eine intensive Spurensuche gemacht und dafür internationale historische Quellen erforscht, die sie uns in einem historischen Bogen vermittelt. Sie teilt ihren Text in die Darstellung des männlichen und des weiblichen Blicks. Im ersten Teil sind die wichtigsten Protagonisten der Kunstforscher Johann Joachim Winckel-mann, der Dichter Lord Byron, Goethe, Hölderlin, der Baumeister Karl Friedrich Schinkel, der Archäologe Heinrich Schliemann, der Historiker Jakob Philipp Fallmerayer, der Philologe Ernst Curtius, die Philosophen Hegel und Nietzsche, der Psychoanalytiker Siegmund Freud, der englische Schriftsteller Samuel Butler. Im zweiten Teil steht die britische Germanistin Elsie Butler im Mittelpunkt, die 1935 das provozierende Buch „The Tyranny of Greece over Germany““ publizierte, über das Walter Muschg 1965 schrieb: „Ein so genau belegtes, so glänzend geschriebenes kritisches Buch über die deutsche Klassik wie dieses gab es und gibt es in deutscher Sprache nicht.“ Die Autorin von „Faust & Helena“ schreibt einerseits über den deutschen Philhellenismus nach 1749 und informiert andererseits über die kulturelle und politische Situation in Griechenland, über die unterschiedlichen Regierungen, die schwierige Entwicklung der neugriechischen Sprache und das reale Leben. Die Zitate sind Aussagen von Zeitzeugen, aber erst die Verbindungen, die Claudia Schmölders’ eigener Text herstellt, bringen Widersprüche und Fragen zum Vorschein. Wunderbar, wie immer wieder eine gewisse Ironie zu spüren ist. Natürlich spielt der Philhellenismus der NS-Zeit eine große Rolle. Zweimal richtet sich der Blick auf den Film: auf Leni Riefenstahls zweiteiligen Olympia-Film und auf die Roman-Adaption ALEXIS SORBAS. Ich habe viel aus dem Buch gelernt und könnte in der Summe das Muschg-Zitat variieren: Ein so genau belegtes, so glänzend geschriebenes kritisches Buch über die deutsch-griechische Faszinationsgeschichte gab es bisher nicht. Coverabbildung: „Hellas auf den Ruinen von Missolonghi“ (1826) von Eugène Delacroix. Mehr zum Buch: /faust-helena/

05. April 2018

Die Seele des Drehbuchschreibens

Die Bedeutung des Drehbuchs für die Realisierung eines Films wird in der Öffentlichkeit noch immer unterschätzt, auch wenn die Literatur zu diesem Thema ange-wachsen ist. Keith Cunningham, Autor, Psychologe und Script-Consultant, macht seit 25 Jahren Workshops übers Drehbuch-schreiben und veröffentlicht Bücher. „The Soul of Screen Writing“ erschien 2008 in Großbritannien, jetzt gibt es im Autorenhaus Verlag eine deutsche Übersetzung. Mit 671 Seiten ist dies ein Basiswerk. Natürlich stellt sich als Ausgangspunkt die Frage nach der Dominanz von Figur oder Plot. Cunningham plädiert für das Primat der Figur; entscheidend für ihn ist die „Figurenkonstellation“, in der sich die externalisierten Spannungen zu einem interessanten Plot entwickeln. Sein Konzept ist das Modell der „Sechzehn Story-Steps“, in dem sich die Geschichte immer wieder auf andere Ebenen verlagern muss, damit Figuren und Plot interagieren können. Filmbeispiele, die vom Autor in diesem Zusammenhang häufiger herangezogen werden, sind AMERICAN BEAUTY von Sam Mendes, WITNESS von Peter Weir, MIDNIGHT RUN von Martin Brest, MOONSTRUCK von Norman Jewison, SEVEN von David Fincher, TRAINSPOTTING von Danny Boyle, FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL von Mike Newell. Das Buch ist gut strukturiert, man spürt die pädagogische Erfahrung des Autors. In „Scenario 4“ gab es eine sehr lesenswerte Rezension der englischen Ausgabe von André Georgi. Mehr zum Buch: 504.980.0.0.1.0.phtml

Die Bedeutung des Drehbuchs für die Realisierung eines Films wird in der Öffentlichkeit noch immer unterschätzt, auch wenn die Literatur zu diesem Thema ange-wachsen ist. Keith Cunningham, Autor, Psychologe und Script-Consultant, macht seit 25 Jahren Workshops übers Drehbuch-schreiben und veröffentlicht Bücher. „The Soul of Screen Writing“ erschien 2008 in Großbritannien, jetzt gibt es im Autorenhaus Verlag eine deutsche Übersetzung. Mit 671 Seiten ist dies ein Basiswerk. Natürlich stellt sich als Ausgangspunkt die Frage nach der Dominanz von Figur oder Plot. Cunningham plädiert für das Primat der Figur; entscheidend für ihn ist die „Figurenkonstellation“, in der sich die externalisierten Spannungen zu einem interessanten Plot entwickeln. Sein Konzept ist das Modell der „Sechzehn Story-Steps“, in dem sich die Geschichte immer wieder auf andere Ebenen verlagern muss, damit Figuren und Plot interagieren können. Filmbeispiele, die vom Autor in diesem Zusammenhang häufiger herangezogen werden, sind AMERICAN BEAUTY von Sam Mendes, WITNESS von Peter Weir, MIDNIGHT RUN von Martin Brest, MOONSTRUCK von Norman Jewison, SEVEN von David Fincher, TRAINSPOTTING von Danny Boyle, FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL von Mike Newell. Das Buch ist gut strukturiert, man spürt die pädagogische Erfahrung des Autors. In „Scenario 4“ gab es eine sehr lesenswerte Rezension der englischen Ausgabe von André Georgi. Mehr zum Buch: 504.980.0.0.1.0.phtml

04. April 2018

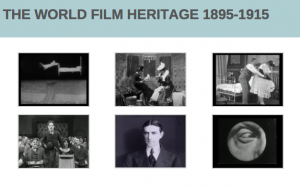

The World Film Heritage 1895-1915

2011 hat Klaus Kreimeier das Buch „Traum und Exzess. Die Kulturge-schichte des frühen Kinos“ publiziert (traum-und-exzess/ ). Seit 2014 arbeitet er an seiner Website THE WORLD FILM HERITAGE 1895-1915. Inzwischen findet man dort weit über tausend Kurz- und Lang-filme aus 19 Ländern. Man kann nach Namen oder Titeln suchen, in einer eigenen Spalte sind die Produktionsländer aufgelistet, Links führen zu Pionieren und zu Genres. Filmografische Daten und kom-mentierende Texte liefern zu jedem Film das notwendige Umfeld. Die Bildqualität ist natürlich sehr unterschiedlich, sie hängt von der bisher geleisteten Arbeit ab. Alle Texte in englischer Sprache. Nicht nur Spezialisten der Frühzeit des Kinos sollten diese Website kennen und nutzen. Link zur Website: http://traumundexzess.com/

2011 hat Klaus Kreimeier das Buch „Traum und Exzess. Die Kulturge-schichte des frühen Kinos“ publiziert (traum-und-exzess/ ). Seit 2014 arbeitet er an seiner Website THE WORLD FILM HERITAGE 1895-1915. Inzwischen findet man dort weit über tausend Kurz- und Lang-filme aus 19 Ländern. Man kann nach Namen oder Titeln suchen, in einer eigenen Spalte sind die Produktionsländer aufgelistet, Links führen zu Pionieren und zu Genres. Filmografische Daten und kom-mentierende Texte liefern zu jedem Film das notwendige Umfeld. Die Bildqualität ist natürlich sehr unterschiedlich, sie hängt von der bisher geleisteten Arbeit ab. Alle Texte in englischer Sprache. Nicht nur Spezialisten der Frühzeit des Kinos sollten diese Website kennen und nutzen. Link zur Website: http://traumundexzess.com/

03. April 2018

Gewalt im Bild

Der Band dokumentiert die Texte einer Ringvorlesung, die im Wintersemester 2016/17 an der Universität Bielefeld statt-gefunden hat. Herausgeber Heinz-Peter Preußer gibt in seiner Einführung einen Über-blick über „Stillgestellte und bewegte, gesehene und imagi-nierte, rezipierte und agierende Gewalt im Bild“. Sieben Beiträge informieren über Gewalt in Bildplakaten im Ersten Welt-krieg, in Panoramen und Schlachtengemälden, in der Malerei und im Computerspiel. Neun Beiträge sind dem Thema „Gewalt im Film“ gewidmet. Horst M. Müller untersucht empirisch-experimentelle Methoden der Verifikation von Gewaltwirkung im Film. Reinhold Zwick richtet seinen Blick auf die christliche Urszene der Gewalt im Jesusfilm: Golgatha. Bei Susanne Kaul geht es um ästhetisierte und medienreflexive Gewaltdarstellungen bei Kubrick, Tarantino und Haneke. Jean-Pierre Palmier reflektiert über Selbstreferenzialisierungs- und Emotionalisierungsstrategien in filmischen Gewaltszenen. Hedwig Wagner beschreibt Fiktionalisierung und Authentifizierung von sexueller Gewalt am Beispiel von TOKIO DEKADENZ (1992) von Ryu Murakami. Angela Koch befasst sich mit der diskursiven Rahmung und visuellen Setzung als konstituierenden Momenten von sexueller Gewalt. Jonas Thode beschäftigt sich mit dem Terrorfilm: „Angst durch gefühlte Gewalt“. Von Rasmus Greiner stammt ein Beitrag über die argentinische Militärdiktatur im Film. Benjamin Moldenhauer untersucht Geschichte, Gewalt und Reflexivität in den Dokumentarfilmen THE ACT OF KILLING von Joshua Oppenheimer und L’IMAGE MANQUANTE von Rithy Pan. Die Lektüre ist überwiegend spannend, gelegentlich drängt sich ein theoretischer Anspruch in den Vordergrund. Mit zahlreichen kleinen Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: 567-gewalt-im-bild.html

Der Band dokumentiert die Texte einer Ringvorlesung, die im Wintersemester 2016/17 an der Universität Bielefeld statt-gefunden hat. Herausgeber Heinz-Peter Preußer gibt in seiner Einführung einen Über-blick über „Stillgestellte und bewegte, gesehene und imagi-nierte, rezipierte und agierende Gewalt im Bild“. Sieben Beiträge informieren über Gewalt in Bildplakaten im Ersten Welt-krieg, in Panoramen und Schlachtengemälden, in der Malerei und im Computerspiel. Neun Beiträge sind dem Thema „Gewalt im Film“ gewidmet. Horst M. Müller untersucht empirisch-experimentelle Methoden der Verifikation von Gewaltwirkung im Film. Reinhold Zwick richtet seinen Blick auf die christliche Urszene der Gewalt im Jesusfilm: Golgatha. Bei Susanne Kaul geht es um ästhetisierte und medienreflexive Gewaltdarstellungen bei Kubrick, Tarantino und Haneke. Jean-Pierre Palmier reflektiert über Selbstreferenzialisierungs- und Emotionalisierungsstrategien in filmischen Gewaltszenen. Hedwig Wagner beschreibt Fiktionalisierung und Authentifizierung von sexueller Gewalt am Beispiel von TOKIO DEKADENZ (1992) von Ryu Murakami. Angela Koch befasst sich mit der diskursiven Rahmung und visuellen Setzung als konstituierenden Momenten von sexueller Gewalt. Jonas Thode beschäftigt sich mit dem Terrorfilm: „Angst durch gefühlte Gewalt“. Von Rasmus Greiner stammt ein Beitrag über die argentinische Militärdiktatur im Film. Benjamin Moldenhauer untersucht Geschichte, Gewalt und Reflexivität in den Dokumentarfilmen THE ACT OF KILLING von Joshua Oppenheimer und L’IMAGE MANQUANTE von Rithy Pan. Die Lektüre ist überwiegend spannend, gelegentlich drängt sich ein theoretischer Anspruch in den Vordergrund. Mit zahlreichen kleinen Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: 567-gewalt-im-bild.html

01. April 2018

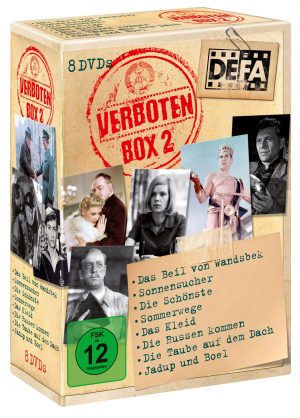

DEFA-Verbotsfilme, Box 2

Die erste Box mit DEFA-Ver-botsfilmen enthielt zehn Titel, konzentrierte sich auf Produk-tionen der Jahre 1965/66 und erschien 2016 bei Icestorm (die-defa-verbotsfilme/ ). Jetzt gibt es eine zweite Box mit acht Titeln. Ihr zeitlicher Horizont reicht von 1950 bis 1981. Es sind drei Filme dabei (DIE SCHÖNSTE, DAS KLEID und SOMMERWEGE), die ich noch nie gesehen habe. Dies sind die Filme in zeitlicher Reihenfolge: DAS BEIL VON WANDSBEK (gedreht 1950) ist eine Verfilmung von Arnold Zweigs Roman, inszeniert von Falk Harnack. Ein Fleischermeister (gespielt von Erwin Geschonneck) übernimmt 1934 heimlich die Rolle eines Henkers, tötet vier politische Gefangene und wird dafür gut bezahlt. Aber die Tat spricht sich herum, die Kunden sind entsetzt, seine Frau erhängt sich, und am Ende bringt er sich um. Nach fünf Wochen Laufzeit wurde der Film auf Druck der Sowjets abgesetzt, 1962 gab es eine gekürzte Fassung; die DVD enthält die Originalfassung (111’) und die gekürzte Fassung (79’). Als historischer Film etwas plakativ, aber dennoch beeindruckend. – SONNENSUCHER (1958) von Konrad Wolf erzählt von Arbeit und Leben im Uranbergbau in Wismut 1950. Deutsche und Sowjets kooperieren, Männer und Frauen suchen die richtigen Partner. Mit Günther Simon, Erwin Geschonneck, Ulrike Germer und Manja Behrens. Kamera: Werner Bergmann. Sehr realitätsnah. Auf sowjetischen Druck vor der geplanten Premiere 1959 zurückgezogen, 1972 freigegeben. – DIE SCHÖNSTE (1957-59) von Ernesto Romani (Pseudonym von Ernst Rechenmacher) und Walter Beck lässt uns am Leben zweier Familien in Westberlin teilhaben, einer reichen und einer armen, aber rechtschaffenen. Die beiden Söhne klauen den Schmuck ihrer Mütter, die Ehen geraten in die Krise, doch es gibt ein Happyend. Wegen ideologischer Fragwürdigkeit wurde der Film nicht freigegeben, auch die Hinzufügung einer Rahmenhandlung mit Manfred Krug als Sänger änderte daran nichts. Im Jahr 2000 wurde das Schnittmaterial neu montiert, die Uraufführung fand 2002 statt. Die beiden Ehepaare werden von Willy A. Kleinau und Ursula Burg, Gerhard Bienert und Gisela May gespielt. Das ist amüsant. – SOMMERWEGE (1960) von Hans Lucke zeigt, wie zwei ehemalige Freunde im Rahmen der Kollektivierung der Landwirtschaft zu Gegnern werden und sich am Ende doch versöhnen. Mit Johannes Arpe und Bruno Carstens. Damals wegen „gravierender künstlerischer Schwächen“ nicht zugelassen, heute als historisches Dokument interessant. – DAS KLEID (1961) von Konrad Petzold, Drehbuch: Egon Günther, ist die Verfilmung eines Märchens von Hans Christian Andersen. Schauplatz: ein Kaiserreich hinter Mauern. Hauptfigur: ein eitler Herrscher, dem zwei Webergesellen ein besonders schönes Kleid versprechen. Am Ende steht der Kaiser nackt da, weil nur kluge Menschen das Gewand erkennen können. Der Film wurde im August 1961 Opfer des Mauerbaus und erst 1991 uraufgeführt. Mit Wolf Kaiser, Eva-Maria Hagen, Horst Drinda und Werner Lierck. Satire mit Qualitäten. – DIE RUSSEN KOMMEN (1968) von Heiner Carow. Die existentiellen Erfahrungen eines Hitlerjungen im Frühjahr 1945. Erst wird er als Held gefeiert, dann als Verbrecher verfolgt. Wegen „Psychologisierung des Faschismus“ verboten, 2015 rekonstruiert. Starke Bilder des Kameramannes Jürgen Brauer. – DIE TAUBE AUF DEM DACH (1973) von Iris Gusner. Eine junge Bauleiterin im Süden der DDR kann sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden. Damals „wegen falscher Sicht auf die Arbeiterklasse“ verboten. Nur als Schwarzweißkopie erhalten geblieben. Starke Schauspieler (Heidemarie Wenzel, Günter Naumann, Andreas Gripp), Kamera: Roland Gräf. – JADUP UND BOEL (1980) von Rainer Simon. Ein Bürgermeister in der Altmark wird mit Jugenderlebnissen in der Nachkriegszeit konfrontiert, als ein marodes Gebäude einstürzt und ein Buch mit Widmung zum Vorschein kommt. Erst 1988 zugelassen. Mit Kurt Böwe und Katrin Knappe. Kamera: Roland Dressel. Intensiv wirkende Bilder. – Acht Filme, die sich zu einem interessanten Spektrum der DDR-Zensur fügen. Am stärksten sind für mich SONNENSUCHER, DIE TAUBE AUF DEM DACH und JADUP UND BOEL. Mehr zu Box: defa-verbotsfilme-box-2.html

Die erste Box mit DEFA-Ver-botsfilmen enthielt zehn Titel, konzentrierte sich auf Produk-tionen der Jahre 1965/66 und erschien 2016 bei Icestorm (die-defa-verbotsfilme/ ). Jetzt gibt es eine zweite Box mit acht Titeln. Ihr zeitlicher Horizont reicht von 1950 bis 1981. Es sind drei Filme dabei (DIE SCHÖNSTE, DAS KLEID und SOMMERWEGE), die ich noch nie gesehen habe. Dies sind die Filme in zeitlicher Reihenfolge: DAS BEIL VON WANDSBEK (gedreht 1950) ist eine Verfilmung von Arnold Zweigs Roman, inszeniert von Falk Harnack. Ein Fleischermeister (gespielt von Erwin Geschonneck) übernimmt 1934 heimlich die Rolle eines Henkers, tötet vier politische Gefangene und wird dafür gut bezahlt. Aber die Tat spricht sich herum, die Kunden sind entsetzt, seine Frau erhängt sich, und am Ende bringt er sich um. Nach fünf Wochen Laufzeit wurde der Film auf Druck der Sowjets abgesetzt, 1962 gab es eine gekürzte Fassung; die DVD enthält die Originalfassung (111’) und die gekürzte Fassung (79’). Als historischer Film etwas plakativ, aber dennoch beeindruckend. – SONNENSUCHER (1958) von Konrad Wolf erzählt von Arbeit und Leben im Uranbergbau in Wismut 1950. Deutsche und Sowjets kooperieren, Männer und Frauen suchen die richtigen Partner. Mit Günther Simon, Erwin Geschonneck, Ulrike Germer und Manja Behrens. Kamera: Werner Bergmann. Sehr realitätsnah. Auf sowjetischen Druck vor der geplanten Premiere 1959 zurückgezogen, 1972 freigegeben. – DIE SCHÖNSTE (1957-59) von Ernesto Romani (Pseudonym von Ernst Rechenmacher) und Walter Beck lässt uns am Leben zweier Familien in Westberlin teilhaben, einer reichen und einer armen, aber rechtschaffenen. Die beiden Söhne klauen den Schmuck ihrer Mütter, die Ehen geraten in die Krise, doch es gibt ein Happyend. Wegen ideologischer Fragwürdigkeit wurde der Film nicht freigegeben, auch die Hinzufügung einer Rahmenhandlung mit Manfred Krug als Sänger änderte daran nichts. Im Jahr 2000 wurde das Schnittmaterial neu montiert, die Uraufführung fand 2002 statt. Die beiden Ehepaare werden von Willy A. Kleinau und Ursula Burg, Gerhard Bienert und Gisela May gespielt. Das ist amüsant. – SOMMERWEGE (1960) von Hans Lucke zeigt, wie zwei ehemalige Freunde im Rahmen der Kollektivierung der Landwirtschaft zu Gegnern werden und sich am Ende doch versöhnen. Mit Johannes Arpe und Bruno Carstens. Damals wegen „gravierender künstlerischer Schwächen“ nicht zugelassen, heute als historisches Dokument interessant. – DAS KLEID (1961) von Konrad Petzold, Drehbuch: Egon Günther, ist die Verfilmung eines Märchens von Hans Christian Andersen. Schauplatz: ein Kaiserreich hinter Mauern. Hauptfigur: ein eitler Herrscher, dem zwei Webergesellen ein besonders schönes Kleid versprechen. Am Ende steht der Kaiser nackt da, weil nur kluge Menschen das Gewand erkennen können. Der Film wurde im August 1961 Opfer des Mauerbaus und erst 1991 uraufgeführt. Mit Wolf Kaiser, Eva-Maria Hagen, Horst Drinda und Werner Lierck. Satire mit Qualitäten. – DIE RUSSEN KOMMEN (1968) von Heiner Carow. Die existentiellen Erfahrungen eines Hitlerjungen im Frühjahr 1945. Erst wird er als Held gefeiert, dann als Verbrecher verfolgt. Wegen „Psychologisierung des Faschismus“ verboten, 2015 rekonstruiert. Starke Bilder des Kameramannes Jürgen Brauer. – DIE TAUBE AUF DEM DACH (1973) von Iris Gusner. Eine junge Bauleiterin im Süden der DDR kann sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden. Damals „wegen falscher Sicht auf die Arbeiterklasse“ verboten. Nur als Schwarzweißkopie erhalten geblieben. Starke Schauspieler (Heidemarie Wenzel, Günter Naumann, Andreas Gripp), Kamera: Roland Gräf. – JADUP UND BOEL (1980) von Rainer Simon. Ein Bürgermeister in der Altmark wird mit Jugenderlebnissen in der Nachkriegszeit konfrontiert, als ein marodes Gebäude einstürzt und ein Buch mit Widmung zum Vorschein kommt. Erst 1988 zugelassen. Mit Kurt Böwe und Katrin Knappe. Kamera: Roland Dressel. Intensiv wirkende Bilder. – Acht Filme, die sich zu einem interessanten Spektrum der DDR-Zensur fügen. Am stärksten sind für mich SONNENSUCHER, DIE TAUBE AUF DEM DACH und JADUP UND BOEL. Mehr zu Box: defa-verbotsfilme-box-2.html

Frohe Ostern!