26. April 2018

Hundert Jahre Thalia

2016 wurde das „Thalia“ in Babelsberg von unserer Kultur-staatsministerin Monika Grütters als das bundesweit beste Pro-grammkino ausgezeichnet. Im Februar 2018 konnte es sein hundertjähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass ist im Eigen-verlag eine schöne und informa-tive Publikation erschienen, die von der Ethnologin Jeanette Toussaint verfasst wurde. Sie hat dafür viele Jahre geforscht, zahl-reiche Quellen erschlossen, mit Zeitzeugen gesprochen und ein sehr lesenswertes Kinogeschichtsbuch geschrieben. Eröffnet wurde das Thalia-Theater im Potsdamer Ortsteil Nowawes (heute: Babelsberg) mit einer Aufführung der Lichtspieloper MARTHA, inszeniert von Gustav Schönwald. Das Ereignis fand noch während des Ersten Weltkriegs statt. Die Autorin informiert über die wechselnden politischen Verhältnisse in den folgenden Jahrzehnten, nennt die unterschiedlichen Besitzer und Betreiber des Kinos, weist auf die technischen Veränderungen hin und schildert besonders heraus-ragende Ereignisse, die dort stattgefunden haben. Die örtliche Nähe zu den Studios der DEFA hatte natürlich auch Auswirkungen auf das Programm. So wurde hier am 15. Juni 1966 der später verbotene Film SPUR DER STEINE von Frank Beyer mit Manfred Krug uraufgeführt und am Tag nach der Berliner Premiere, am 10. November 1989, Heiner Carows Film COMING OUT in Anwesenheit des Regisseurs in einer Galavorstellung gezeigt. 1994 übernahm der Filmproduzent Stefan Arndt mit der Berliner „Sputnik-Film GmbH und Co.“ das sanierungs-bedürftige Objekt, sorgte für den dringend notwendige Umbau und die Erweiterung um drei Kinosäle. Die Zukunft scheint gesichert. Beein-druckend sind die zahlreichen Abbildungen des Buches. Ich werde das Kino demnächst endlich einmal besuchen. Dank an Rolf Aurich für den Hinweis auf dieses Buch. Mehr zum Buch: hundert-jahre-thalia/

2016 wurde das „Thalia“ in Babelsberg von unserer Kultur-staatsministerin Monika Grütters als das bundesweit beste Pro-grammkino ausgezeichnet. Im Februar 2018 konnte es sein hundertjähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass ist im Eigen-verlag eine schöne und informa-tive Publikation erschienen, die von der Ethnologin Jeanette Toussaint verfasst wurde. Sie hat dafür viele Jahre geforscht, zahl-reiche Quellen erschlossen, mit Zeitzeugen gesprochen und ein sehr lesenswertes Kinogeschichtsbuch geschrieben. Eröffnet wurde das Thalia-Theater im Potsdamer Ortsteil Nowawes (heute: Babelsberg) mit einer Aufführung der Lichtspieloper MARTHA, inszeniert von Gustav Schönwald. Das Ereignis fand noch während des Ersten Weltkriegs statt. Die Autorin informiert über die wechselnden politischen Verhältnisse in den folgenden Jahrzehnten, nennt die unterschiedlichen Besitzer und Betreiber des Kinos, weist auf die technischen Veränderungen hin und schildert besonders heraus-ragende Ereignisse, die dort stattgefunden haben. Die örtliche Nähe zu den Studios der DEFA hatte natürlich auch Auswirkungen auf das Programm. So wurde hier am 15. Juni 1966 der später verbotene Film SPUR DER STEINE von Frank Beyer mit Manfred Krug uraufgeführt und am Tag nach der Berliner Premiere, am 10. November 1989, Heiner Carows Film COMING OUT in Anwesenheit des Regisseurs in einer Galavorstellung gezeigt. 1994 übernahm der Filmproduzent Stefan Arndt mit der Berliner „Sputnik-Film GmbH und Co.“ das sanierungs-bedürftige Objekt, sorgte für den dringend notwendige Umbau und die Erweiterung um drei Kinosäle. Die Zukunft scheint gesichert. Beein-druckend sind die zahlreichen Abbildungen des Buches. Ich werde das Kino demnächst endlich einmal besuchen. Dank an Rolf Aurich für den Hinweis auf dieses Buch. Mehr zum Buch: hundert-jahre-thalia/

25. April 2018

Karlheinz Böhm

Es gab viele Eckpunkte in seinem Leben: den dominanten Vater, Karl Böhm, der als Dirigent eine Insti-tution war, die drei SISSI-Filme mit Romy Schneider Mitte der 1950er Jahre, die ihn populär machten, den englischen Film PEEPING TOM von Michael Powell, der sensible Kinobesucher verstört hat, die Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder Mitte der 1970er Jahre, die ihn mit dem Neuen Deutschen Film verband, und schließlich das soziale Engagement in der von ihm gegründeten Stiftung „Menschen für Menschen“, beginnend 1981. Karlheinz Böhm (1918-2014) war fünfmal verheiratet, hat in 70 Kino- und Fernsehfilmen mitgespielt, stand von 1947 bis 1983 regelmäßig auf der Bühne, hatte große Erfolge und zahlreiche Misserfolge. Da gibt es viel Stoff für eine Biografie, die der Österreicher Günter Krenn jetzt im Aufbau Verlag publiziert hat. Sie ist sorgfältig recherchiert, basiert auf Gesprächen mit Zeitzeugen, Auswertung von Nachlässen und Nutzung von Pressearchiven. Sie würdigt sehr detailliert Böhms Theaterarbeit (Titel des Buches: „Die Welt ist Bühne“), erinnert aber auch an die Zusammenarbeit mit internationalen Filmregisseuren und die Präsenz im Fernsehen. 2008 hat Karlheinz Böhm (in Zusammenarbeit mit Beate Wedekind) seine Autobiografie veröffentlicht: „Mein Leben. Suchen, Werden, Finden“. Krenns Biografie erweitert und objektiviert den Blick auf das Leben des Schauspielers. Mit Abbildungen, Theatrografie und Filmografie. Mehr zum Buch: die-welt-ist-buhne.html

Es gab viele Eckpunkte in seinem Leben: den dominanten Vater, Karl Böhm, der als Dirigent eine Insti-tution war, die drei SISSI-Filme mit Romy Schneider Mitte der 1950er Jahre, die ihn populär machten, den englischen Film PEEPING TOM von Michael Powell, der sensible Kinobesucher verstört hat, die Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder Mitte der 1970er Jahre, die ihn mit dem Neuen Deutschen Film verband, und schließlich das soziale Engagement in der von ihm gegründeten Stiftung „Menschen für Menschen“, beginnend 1981. Karlheinz Böhm (1918-2014) war fünfmal verheiratet, hat in 70 Kino- und Fernsehfilmen mitgespielt, stand von 1947 bis 1983 regelmäßig auf der Bühne, hatte große Erfolge und zahlreiche Misserfolge. Da gibt es viel Stoff für eine Biografie, die der Österreicher Günter Krenn jetzt im Aufbau Verlag publiziert hat. Sie ist sorgfältig recherchiert, basiert auf Gesprächen mit Zeitzeugen, Auswertung von Nachlässen und Nutzung von Pressearchiven. Sie würdigt sehr detailliert Böhms Theaterarbeit (Titel des Buches: „Die Welt ist Bühne“), erinnert aber auch an die Zusammenarbeit mit internationalen Filmregisseuren und die Präsenz im Fernsehen. 2008 hat Karlheinz Böhm (in Zusammenarbeit mit Beate Wedekind) seine Autobiografie veröffentlicht: „Mein Leben. Suchen, Werden, Finden“. Krenns Biografie erweitert und objektiviert den Blick auf das Leben des Schauspielers. Mit Abbildungen, Theatrografie und Filmografie. Mehr zum Buch: die-welt-ist-buhne.html

24. April 2018

Terrence Malick

Eine Masterarbeit, die an der Universität Mainz entstanden ist. Leonie Lindstedt untersucht darin die „Filmischen Atmo-sphären im Werk von Terrence Malick“. Nach einer Klärung des Begriffs „Atmosphäre“ in der Definition von Gernot Böhme werden filmische Atmosphären in ihren theoretischen Annähe-rungen spezifiziert (Georg Seeßlen, Carl Plantinga, Greg M. Smith). Dann konzentriert sich der Text auf die Filme des amerikanischen Regisseurs Terrence Malick (*1943), den ich persönlich sehr schätze. Sieben Filme zieht die Autorin für ihre Untersuchung heran, beginnend mit BADLANDS (1973), endend mit KNIGHT OF CUPS (2015). Es geht zunächst um Malicks Erzählstil, um die Bilder und die Stimmen aus dem Off. Die Beschreibungen sind sehr genau und sensibel. Dann folgen Aspekte der filmischen Inszenierung: die Poetik der Kameragestaltung, die Interaktion der Figuren, das Setting, um Natur und Räumlichkeit fühlbar zu machen, die atmosphä-rischen Geräuschkulissen, die musikalischen Atmosphären, die Farbakzente im Hinblick auf Kälte und Wärme und schließlich die Lichtstimmungen und Lichtmetaphorik. Auch hier finden sich viele beindruckende Beobachtungen. Band 77 der Reihe „Filmstudien“.Mehr zum Buch: 36193

Eine Masterarbeit, die an der Universität Mainz entstanden ist. Leonie Lindstedt untersucht darin die „Filmischen Atmo-sphären im Werk von Terrence Malick“. Nach einer Klärung des Begriffs „Atmosphäre“ in der Definition von Gernot Böhme werden filmische Atmosphären in ihren theoretischen Annähe-rungen spezifiziert (Georg Seeßlen, Carl Plantinga, Greg M. Smith). Dann konzentriert sich der Text auf die Filme des amerikanischen Regisseurs Terrence Malick (*1943), den ich persönlich sehr schätze. Sieben Filme zieht die Autorin für ihre Untersuchung heran, beginnend mit BADLANDS (1973), endend mit KNIGHT OF CUPS (2015). Es geht zunächst um Malicks Erzählstil, um die Bilder und die Stimmen aus dem Off. Die Beschreibungen sind sehr genau und sensibel. Dann folgen Aspekte der filmischen Inszenierung: die Poetik der Kameragestaltung, die Interaktion der Figuren, das Setting, um Natur und Räumlichkeit fühlbar zu machen, die atmosphä-rischen Geräuschkulissen, die musikalischen Atmosphären, die Farbakzente im Hinblick auf Kälte und Wärme und schließlich die Lichtstimmungen und Lichtmetaphorik. Auch hier finden sich viele beindruckende Beobachtungen. Band 77 der Reihe „Filmstudien“.Mehr zum Buch: 36193

23. April 2018

Walter Spies

Er war vor allem als Maler, aber auch als Musiker erfolgreich. Geboren 1895 in Moskau, lebte und arbeitete er ab 1918 zunächst in Dresden, dann in Berlin. 1923 wanderte er in die Südsee aus, zuerst fand er sein neues Lebenszentrum auf Java, am Hof des Sultans von Yogyakarta, vier Jahre später auf Bali, wo ihn viele Künstler aus Europa und Amerika, darunter Charlie Chaplin und Vicki Baum, Noel Coward und Cole Porter, besuchten. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1940 in Holland, wurde er in Sumatra interniert. 1942 sollte er auf dem Frachtschiff „Van Imhoff“ mit hunderten anderer Deutscher nach Ceylon gebracht werden. Das Boot wurde von einer japanischen Bombe getroffen, auf den Rettungsbooten brachte sich die holländische Besatzung in Sicherheit. Walter Spies ertrank mit seinen Landsleuten. Michael Schindhelm hat über das exotische Leben und das tragische Ende des Künstlers eine sehr lesenswerte Biografie geschrieben. Alle Lebensphasen sind bestens recherchiert, natürlich wird auch die Partnerschaft mit dem Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau in der Berliner Douglasstraße von 1921 bis 23 sensibel dokumentiert. Spies hat viele Briefe an seine Mutter Martha und an seine Geschwister geschrieben, die vom Autor in ihrer Widersprüchlichkeit zitiert werden. Die Empathie dieses Künstlerlebens ist ungewöhnlich. Mit einem 16seitigen Bildteil. Mehr zum Buch: walter_spies-1675/

Er war vor allem als Maler, aber auch als Musiker erfolgreich. Geboren 1895 in Moskau, lebte und arbeitete er ab 1918 zunächst in Dresden, dann in Berlin. 1923 wanderte er in die Südsee aus, zuerst fand er sein neues Lebenszentrum auf Java, am Hof des Sultans von Yogyakarta, vier Jahre später auf Bali, wo ihn viele Künstler aus Europa und Amerika, darunter Charlie Chaplin und Vicki Baum, Noel Coward und Cole Porter, besuchten. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1940 in Holland, wurde er in Sumatra interniert. 1942 sollte er auf dem Frachtschiff „Van Imhoff“ mit hunderten anderer Deutscher nach Ceylon gebracht werden. Das Boot wurde von einer japanischen Bombe getroffen, auf den Rettungsbooten brachte sich die holländische Besatzung in Sicherheit. Walter Spies ertrank mit seinen Landsleuten. Michael Schindhelm hat über das exotische Leben und das tragische Ende des Künstlers eine sehr lesenswerte Biografie geschrieben. Alle Lebensphasen sind bestens recherchiert, natürlich wird auch die Partnerschaft mit dem Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau in der Berliner Douglasstraße von 1921 bis 23 sensibel dokumentiert. Spies hat viele Briefe an seine Mutter Martha und an seine Geschwister geschrieben, die vom Autor in ihrer Widersprüchlichkeit zitiert werden. Die Empathie dieses Künstlerlebens ist ungewöhnlich. Mit einem 16seitigen Bildteil. Mehr zum Buch: walter_spies-1675/

22. April 2018

DAS PRIVATLEBEN DES SHERLOCK HOLMES (1970)

Dies ist ein wenig bekannter Film von Billy Wilder, der auch nie in den deutschen Kinos zu sehen war. Der englische Meisterdetektiv Sherlock Holmes muss sich zunächst gegen Avancen einer russischen Primaballerina wehren und ermittelt dann im Auftrag der jungen Gabrielle Valladon, die einen Mordanschlag überlebt hat und nach ihrem Mann sucht, dem verschwundenen Erfinder Emile. Die Spuren führen Holmes, seinen Assistenten Dr. Watson und Gabrielle ins schottische Hochland. Holmes’ Bruder Mycroft warnt ihn erfolglos vor weiteren Recherchen. In Loch Ness entdecken sie das Ungeheuer, das sich aber als dort geheim entwickeltes U-Boot erweist, und finden die Leiche des ermordeten Emile. Kurzfristig erscheint Königin Victoria am Schauplatz, die aber den Kriegseinsatz des U-Boots missbilligt. Am Ende stellt sich heraus, dass Gabrielle als deutsche Spionin agiert. Holmes hatte sie während der Ermittlungen sehr schätzen gelernt. Beeindruckend: die Darsteller*innen: Robert Stephens als Sherlock Holmes, Colin Blakely als Dr. Watson, Geneviève Page als Gabrielle, Christopher Lee als Mycroft. Hervorragend: die Musik von Miklós Rózsa. Der Film wurde nach der Preview um eine Stunde gekürzt, gilt als einer der persönlichen Lieblingsfilme des Regisseurs und ist jetzt bei Koch Media als Blu-ray erschienen. Zu den Extras gehören Featurettes mit Christopher Lee (15 Minuten) und der Cutterin Ernst Walter (30 Minuten), sowie geschnittene Szenen (50 Minuten). Mehr zur Blu-ray: 1021330&nav1=FILM

Dies ist ein wenig bekannter Film von Billy Wilder, der auch nie in den deutschen Kinos zu sehen war. Der englische Meisterdetektiv Sherlock Holmes muss sich zunächst gegen Avancen einer russischen Primaballerina wehren und ermittelt dann im Auftrag der jungen Gabrielle Valladon, die einen Mordanschlag überlebt hat und nach ihrem Mann sucht, dem verschwundenen Erfinder Emile. Die Spuren führen Holmes, seinen Assistenten Dr. Watson und Gabrielle ins schottische Hochland. Holmes’ Bruder Mycroft warnt ihn erfolglos vor weiteren Recherchen. In Loch Ness entdecken sie das Ungeheuer, das sich aber als dort geheim entwickeltes U-Boot erweist, und finden die Leiche des ermordeten Emile. Kurzfristig erscheint Königin Victoria am Schauplatz, die aber den Kriegseinsatz des U-Boots missbilligt. Am Ende stellt sich heraus, dass Gabrielle als deutsche Spionin agiert. Holmes hatte sie während der Ermittlungen sehr schätzen gelernt. Beeindruckend: die Darsteller*innen: Robert Stephens als Sherlock Holmes, Colin Blakely als Dr. Watson, Geneviève Page als Gabrielle, Christopher Lee als Mycroft. Hervorragend: die Musik von Miklós Rózsa. Der Film wurde nach der Preview um eine Stunde gekürzt, gilt als einer der persönlichen Lieblingsfilme des Regisseurs und ist jetzt bei Koch Media als Blu-ray erschienen. Zu den Extras gehören Featurettes mit Christopher Lee (15 Minuten) und der Cutterin Ernst Walter (30 Minuten), sowie geschnittene Szenen (50 Minuten). Mehr zur Blu-ray: 1021330&nav1=FILM

21. April 2018

Zeit und Form

Eine Habilitationsschrift, die 2014 an der Universität Erlangen-Nürn-berg entstanden und jetzt im Böhlau Verlag erschienen ist. Eva Wattolik untersucht darin Spiegelungstech-niken in der Film- und Videokunst. Ihre drei Hauptkapitel heißen „Bild und Bewegungsbild“, „Bildabfol-gen“ und „Zeit und Raum“. Beson-ders interessant finde ich das dritte Kapitel mit den Abschnitten „Der aufgefaltete Raum“, „Zeit des Signi-fikanten und Zeit des Signifikats“, „Reale Bewegung“ und „Versuchs-aufbauten“. Insgesamt dominiert im Text die Videokunst über den Film. Die Autorin verfügt über die große Fähigkeit, Bilder präzise zu beschreiben und zu interpretieren. Dies betrifft speziell die Arbeiten „Catherine’s Room“ (2001) von Bill Viola und Kutluğ Ataman, „The Four Seasons of Veronica Read“ (2002) von Kutluğ Ataman „Mapping the Studio I (Fat Chance John Cage)“ (2001) von Bruce Nauman, „Der Sandmann“ (1995) von Stan Douglas, verschiedene Werke von Michael Snow, „L’Ellipse“ von Pierre Huyge, „The Clock“ (2010) von Christian Marclay. Natürlich spielen auch die Filme von Andy Warhol im Text eine große Rolle. Immer wieder werden historische Bögen gespannt, in denen die Entwicklung der bewegten Bilder und ihre sich verändernde Bedeutung vermittelt wird. Ein 68seitiger eingehefteter Teil enthält Abbildungen in hervorragender Qualität zu Filmen und Videoinstal-lationen, auf die im Text genauer eingegangen wird. Mit Bibliografie, Filmografie und Künstlerregister. Eine beeindruckende Publikation. Mehr zum Buch: 978-3-412-50953-8.html

Eine Habilitationsschrift, die 2014 an der Universität Erlangen-Nürn-berg entstanden und jetzt im Böhlau Verlag erschienen ist. Eva Wattolik untersucht darin Spiegelungstech-niken in der Film- und Videokunst. Ihre drei Hauptkapitel heißen „Bild und Bewegungsbild“, „Bildabfol-gen“ und „Zeit und Raum“. Beson-ders interessant finde ich das dritte Kapitel mit den Abschnitten „Der aufgefaltete Raum“, „Zeit des Signi-fikanten und Zeit des Signifikats“, „Reale Bewegung“ und „Versuchs-aufbauten“. Insgesamt dominiert im Text die Videokunst über den Film. Die Autorin verfügt über die große Fähigkeit, Bilder präzise zu beschreiben und zu interpretieren. Dies betrifft speziell die Arbeiten „Catherine’s Room“ (2001) von Bill Viola und Kutluğ Ataman, „The Four Seasons of Veronica Read“ (2002) von Kutluğ Ataman „Mapping the Studio I (Fat Chance John Cage)“ (2001) von Bruce Nauman, „Der Sandmann“ (1995) von Stan Douglas, verschiedene Werke von Michael Snow, „L’Ellipse“ von Pierre Huyge, „The Clock“ (2010) von Christian Marclay. Natürlich spielen auch die Filme von Andy Warhol im Text eine große Rolle. Immer wieder werden historische Bögen gespannt, in denen die Entwicklung der bewegten Bilder und ihre sich verändernde Bedeutung vermittelt wird. Ein 68seitiger eingehefteter Teil enthält Abbildungen in hervorragender Qualität zu Filmen und Videoinstal-lationen, auf die im Text genauer eingegangen wird. Mit Bibliografie, Filmografie und Künstlerregister. Eine beeindruckende Publikation. Mehr zum Buch: 978-3-412-50953-8.html

20. April 2018

„Die Erdorgel“

Siegfried Kühn (*1935) hat für die DEFA einige Filme realisiert, die ich sehr schätze, zum Beispiel ZEIT DER STÖRCHE (1971) mit Winfried Glatzeder, DAS ZWEITE LEBEN DES FRIEDRICH WILHELM GEORG PLATOW(1973) mit Fritz Marquardt, DON JUAN, KARL-LIEBKNECHT-STRASSE 78 (1980) mit Hilmar Thate, DIE SCHAUSPIELERIN (1988) mit Corinna Harfouch. Er war ein sehr eigenwilliger Regisseur, der seine Drehbücher in der Regel selbst verfasste und sich politisch nicht vereinnahmen ließ. Mit dem Buch „Die Erdorgel oder Wunderbare abgründige Welt“ hat er jetzt so etwas wie eine Autobiografie veröffentlicht, eine Montage aus Fiktion und Wirklichkeit. Die Hauptfigur – Friedrich – wächst in Schlesien auf, macht in der DDR das Abitur, arbeitet unter Tage im Bergbau, beginnt ein Filmstudium in Babelsberg, das er an der WGIK in Moskau abschließt, dreht seinen ersten DEFA-Film IM SPANNUNGSFELD mit Ekkehard Schall, verfilmt „Die Wahlverwandt-schaften“ von Goethe, macht seine Privatadresse Karl-Liebknecht-Straße 78 zum Teil eines Filmtitels, erlebt eine Überschwemmung in Bautzen, fährt zur Aufführung eines seiner Filme zu einem Festival nach Usbekistan und wird im „Epilog“ Augenzeuge, wie man im Filmpark Babelsberg den Touristen zeigt, was bei einer Kamerafahrt passiert, auch wenn sich in der Kamera kein Filmmaterial befindet. Das ist auf 200 Seiten sehr authentisch und anschaulich, aber auch ironisch erzählt, es gibt mehrere Beziehungsgeschichten, und die Lektüre bereitet besonderes Vergnügen, wenn man die Filme von Siegfried Kühn kennt oder sie sich parallel auf DVD anschaut. Mit Illustrationen von Ida Michel und Abbildungen aus Filmen. Mehr zum Buch: wunderbare-abgruendige-welt.html

Siegfried Kühn (*1935) hat für die DEFA einige Filme realisiert, die ich sehr schätze, zum Beispiel ZEIT DER STÖRCHE (1971) mit Winfried Glatzeder, DAS ZWEITE LEBEN DES FRIEDRICH WILHELM GEORG PLATOW(1973) mit Fritz Marquardt, DON JUAN, KARL-LIEBKNECHT-STRASSE 78 (1980) mit Hilmar Thate, DIE SCHAUSPIELERIN (1988) mit Corinna Harfouch. Er war ein sehr eigenwilliger Regisseur, der seine Drehbücher in der Regel selbst verfasste und sich politisch nicht vereinnahmen ließ. Mit dem Buch „Die Erdorgel oder Wunderbare abgründige Welt“ hat er jetzt so etwas wie eine Autobiografie veröffentlicht, eine Montage aus Fiktion und Wirklichkeit. Die Hauptfigur – Friedrich – wächst in Schlesien auf, macht in der DDR das Abitur, arbeitet unter Tage im Bergbau, beginnt ein Filmstudium in Babelsberg, das er an der WGIK in Moskau abschließt, dreht seinen ersten DEFA-Film IM SPANNUNGSFELD mit Ekkehard Schall, verfilmt „Die Wahlverwandt-schaften“ von Goethe, macht seine Privatadresse Karl-Liebknecht-Straße 78 zum Teil eines Filmtitels, erlebt eine Überschwemmung in Bautzen, fährt zur Aufführung eines seiner Filme zu einem Festival nach Usbekistan und wird im „Epilog“ Augenzeuge, wie man im Filmpark Babelsberg den Touristen zeigt, was bei einer Kamerafahrt passiert, auch wenn sich in der Kamera kein Filmmaterial befindet. Das ist auf 200 Seiten sehr authentisch und anschaulich, aber auch ironisch erzählt, es gibt mehrere Beziehungsgeschichten, und die Lektüre bereitet besonderes Vergnügen, wenn man die Filme von Siegfried Kühn kennt oder sie sich parallel auf DVD anschaut. Mit Illustrationen von Ida Michel und Abbildungen aus Filmen. Mehr zum Buch: wunderbare-abgruendige-welt.html

19. April 2018

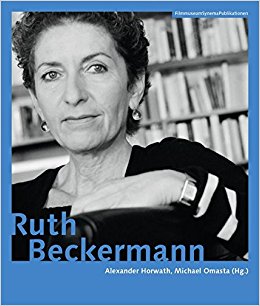

Ruth Beckermann

Heute beginnt im Kino Arsenal eine Werkschau mit elf Filmen der österreichischen Dokumen-taristin Ruth Beckermann. Im Forum der letzten Berlinale habe ich ihren Film WALDHEIMS WALZER gesehen, den ich herausragend fand. Er hat auch den Preis als bester Dokumen-tarfilm bekommen. Ihr bisher einziger Spielfilm, DIE GE-TRÄUMTEN, hat mich sehr beeindruckt, als ich ihn 2016 im Forum der Berlinale gesehen habe. Ich bin gespannt auf die Trilogie der Filme über jüdisches Leben: WIEN RETOUR, DIE PAPIERENE BRÜCKE und NACH JERUSALEM. Am 19., 20. und 21. ist Ruth Beckermann im Arsenal anwesend und diskutiert nach der Vorführung mit dem Publikum. Sehr zu empfehlen ist das Buch über Ruth Beckermann, das Alexander Horwath und Michael Omasta 2016 im Österreichischen Filmmuseum herausgegeben haben (ruth-beckermann/ ). Mehr zur Werkschau: www.arsenal-berlin.de/home.html

Heute beginnt im Kino Arsenal eine Werkschau mit elf Filmen der österreichischen Dokumen-taristin Ruth Beckermann. Im Forum der letzten Berlinale habe ich ihren Film WALDHEIMS WALZER gesehen, den ich herausragend fand. Er hat auch den Preis als bester Dokumen-tarfilm bekommen. Ihr bisher einziger Spielfilm, DIE GE-TRÄUMTEN, hat mich sehr beeindruckt, als ich ihn 2016 im Forum der Berlinale gesehen habe. Ich bin gespannt auf die Trilogie der Filme über jüdisches Leben: WIEN RETOUR, DIE PAPIERENE BRÜCKE und NACH JERUSALEM. Am 19., 20. und 21. ist Ruth Beckermann im Arsenal anwesend und diskutiert nach der Vorführung mit dem Publikum. Sehr zu empfehlen ist das Buch über Ruth Beckermann, das Alexander Horwath und Michael Omasta 2016 im Österreichischen Filmmuseum herausgegeben haben (ruth-beckermann/ ). Mehr zur Werkschau: www.arsenal-berlin.de/home.html

18. April 2018

Jean-Paul Belmondo

Vor einer Woche ist der franzö-sische Schauspieler 85 Jahre alt geworden. Seinen bisher letzten Film hat er vor zehn Jahren gedreht: UN HOMME ET SON CHIEN. International bekannt wurde er 1960 als Hauptdarstel-ler von Jean-Luca Godards À BOUT DE SOUFFLE. Es gibt erstaunlich wenige Bücher über sein Leben und seine Filme, auf Deutsch bisher nur das Heyne-Taschenbuch von François Guérif und Stéphane Levy-Klein (1981). Jetzt ist seine Autobio-grafie erschienen: „Meine tausend Leben“, ebenfalls bei Heyne. Der Text wirkt sehr authentisch, auch wenn ein Ghostwriter mitgewirkt haben sollte. Belmondo war der Sohn eines Pariser Bildhauers, galt in der Schule als undiszipliniert, hat mit 13 Jahren geboxt und wollte seit seinem 16. Lebensjahr Schauspieler werden. Er besuchte das Pariser Konservatorium, spielte anschließend Theater und bekam 1957 seine ersten kleinen Filmrollen. In den 60ern wurde er zum europäischen Star. Belmondo erzählt seine Lebensgeschichte lako-nisch, zuweilen ironisch, natürlich auch mit etwas Stolz. Interessant sind vor allem die Passagen über die Zusammenarbeit mit den großen Regisseuren jener Jahre, mit Godard (viermal), mit Jean-Pierre Melville (dreimal, nach DIE MILLIONEN EINES GEHETZTEN gingen sie im Streit auseinander), mit Philippe de Broca (viermal), François Truffaut, Louis Malle und Alain Resnais (je einmal). Es gibt oft Kontroversen mit den Regisseuren, die anschaulich beschrieben werden, manchmal verbindet sich Belmondo mit einem Kollegen. Er hat u.a. mit Jean Gabin, Charles Vanel, Lino Ventura, Jean-Claude Brialy und Alain Delon zusammengearbeitet, die von ihm mit großer Sympathie charakterisiert werden. Natürlich spielen auch Frauen eine große Rolle in seinem Leben – und Autos, aber das ist ein Thema, das mich nicht so sehr interessiert. Insgesamt: unterhaltsamer Lesestoff. Mehr zum Buch: Heyne/e524920.rhd

Vor einer Woche ist der franzö-sische Schauspieler 85 Jahre alt geworden. Seinen bisher letzten Film hat er vor zehn Jahren gedreht: UN HOMME ET SON CHIEN. International bekannt wurde er 1960 als Hauptdarstel-ler von Jean-Luca Godards À BOUT DE SOUFFLE. Es gibt erstaunlich wenige Bücher über sein Leben und seine Filme, auf Deutsch bisher nur das Heyne-Taschenbuch von François Guérif und Stéphane Levy-Klein (1981). Jetzt ist seine Autobio-grafie erschienen: „Meine tausend Leben“, ebenfalls bei Heyne. Der Text wirkt sehr authentisch, auch wenn ein Ghostwriter mitgewirkt haben sollte. Belmondo war der Sohn eines Pariser Bildhauers, galt in der Schule als undiszipliniert, hat mit 13 Jahren geboxt und wollte seit seinem 16. Lebensjahr Schauspieler werden. Er besuchte das Pariser Konservatorium, spielte anschließend Theater und bekam 1957 seine ersten kleinen Filmrollen. In den 60ern wurde er zum europäischen Star. Belmondo erzählt seine Lebensgeschichte lako-nisch, zuweilen ironisch, natürlich auch mit etwas Stolz. Interessant sind vor allem die Passagen über die Zusammenarbeit mit den großen Regisseuren jener Jahre, mit Godard (viermal), mit Jean-Pierre Melville (dreimal, nach DIE MILLIONEN EINES GEHETZTEN gingen sie im Streit auseinander), mit Philippe de Broca (viermal), François Truffaut, Louis Malle und Alain Resnais (je einmal). Es gibt oft Kontroversen mit den Regisseuren, die anschaulich beschrieben werden, manchmal verbindet sich Belmondo mit einem Kollegen. Er hat u.a. mit Jean Gabin, Charles Vanel, Lino Ventura, Jean-Claude Brialy und Alain Delon zusammengearbeitet, die von ihm mit großer Sympathie charakterisiert werden. Natürlich spielen auch Frauen eine große Rolle in seinem Leben – und Autos, aber das ist ein Thema, das mich nicht so sehr interessiert. Insgesamt: unterhaltsamer Lesestoff. Mehr zum Buch: Heyne/e524920.rhd

17. April 2018

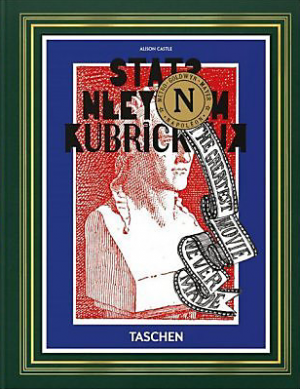

Der nie gedrehte NAPOLEON-Film

Nach seinem Film 2001: ODYSSEE IM WELT-RAUM (1968) wollte Stanley Kubrick einen biografischen Film über Napoleon drehen. Die Vorbereitungen für das Projekt waren nach zwei Jahren Recherchen weit gediehen, aber der Regis-seur fand kein Studio, das mit ihm kooperieren wollte. Historienfilme galten als riskant, der Film WATERLOO von Sergei Bondartschuk mit Rod Steiger als Napoleon war international nicht erfolgreich. So gab Kubrick seine Pläne auf, obwohl er schon viel Zeit und Geld investiert hatte, und drehte 1971 A CLOCKWORK ORANGE. 2009 hat der Taschen Verlag in einer limi-tierten Ausgabe die von Alison Castle zusammengestellten Materialien publiziert: zehn Bücher, die sich in einer Napoleon-Kassette befanden. Jetzt sind sie als Faksimiles in einem Band mit Texten vorwiegend in deutscher Sprache erschienen, der verhältnismäßig preiswert ist. Teil 1 enthält zwei interessante Beiträge von Jan Harlan und Eva-Maria Magel, Gespräche von Kubrick mit dem Oxford-Professor Felix Markham, ein Treatment, eine Analyse des Drehbuchs aus der Sicht des Historikers Geoffrey Ellis, eine filmhistorische Übersicht über Napoleon im Film von Jean Tulard und eine Bibliografie von Alison Castle. Teil 2 erlaubt auf fast 200 Seiten einen Blick in die damals entstandene Bilddatenbank. Teil 3 und 4 informieren über die schriftlichen Produktionsvorbereitungen und die Drehortsuche, Teil 5 vermittelt die chronologische Recherche nach historischen Personen der Napoleon-Zeit, Teil 6 zeigt auf 50 Seiten Kostümentwürfe, Teil 7 und 8 sind Korrespondenz und Notizen gewidmet, Teil 9 enthält die englische Drehbuchfassung vom 29. September 1969, Teil 10 dokumentiert bildliche Referenzen. In der Summe sind das Bilder und Texte auf 832 Seiten über einen Film der nie gedreht wurde. Überwältigend! Mehr zum Buch: &dpSrc=srch

Nach seinem Film 2001: ODYSSEE IM WELT-RAUM (1968) wollte Stanley Kubrick einen biografischen Film über Napoleon drehen. Die Vorbereitungen für das Projekt waren nach zwei Jahren Recherchen weit gediehen, aber der Regis-seur fand kein Studio, das mit ihm kooperieren wollte. Historienfilme galten als riskant, der Film WATERLOO von Sergei Bondartschuk mit Rod Steiger als Napoleon war international nicht erfolgreich. So gab Kubrick seine Pläne auf, obwohl er schon viel Zeit und Geld investiert hatte, und drehte 1971 A CLOCKWORK ORANGE. 2009 hat der Taschen Verlag in einer limi-tierten Ausgabe die von Alison Castle zusammengestellten Materialien publiziert: zehn Bücher, die sich in einer Napoleon-Kassette befanden. Jetzt sind sie als Faksimiles in einem Band mit Texten vorwiegend in deutscher Sprache erschienen, der verhältnismäßig preiswert ist. Teil 1 enthält zwei interessante Beiträge von Jan Harlan und Eva-Maria Magel, Gespräche von Kubrick mit dem Oxford-Professor Felix Markham, ein Treatment, eine Analyse des Drehbuchs aus der Sicht des Historikers Geoffrey Ellis, eine filmhistorische Übersicht über Napoleon im Film von Jean Tulard und eine Bibliografie von Alison Castle. Teil 2 erlaubt auf fast 200 Seiten einen Blick in die damals entstandene Bilddatenbank. Teil 3 und 4 informieren über die schriftlichen Produktionsvorbereitungen und die Drehortsuche, Teil 5 vermittelt die chronologische Recherche nach historischen Personen der Napoleon-Zeit, Teil 6 zeigt auf 50 Seiten Kostümentwürfe, Teil 7 und 8 sind Korrespondenz und Notizen gewidmet, Teil 9 enthält die englische Drehbuchfassung vom 29. September 1969, Teil 10 dokumentiert bildliche Referenzen. In der Summe sind das Bilder und Texte auf 832 Seiten über einen Film der nie gedreht wurde. Überwältigend! Mehr zum Buch: &dpSrc=srch