03. Februar 2018

Film und Kindheit

Wie zeigen und inszenieren Filme Kinder? Welche Perspektive und Erfahrung von Kindheit vermitteln Filme? Welche Formen und Ästhe-tiken der Kindheit hat das Medium Film hervorgebracht? Diesen Fragen widmet sich das Forschungsprojekt „Filmästhetik und Kind-heit“. Im Fokus stehen französische Autorenfilme, die seit 1945 entstanden sind, und die sich auffällig häufig Kindern als Protago-nist*innen widmen. Darüber hinaus werden auch Filme des europäi-schen Autorenkinos untersucht, die das Verhältnis von Kino und Kindheit thematisieren, und deutsche Autorenfilme zum Vergleich hinzugezogen, um die kulturspezifischen Besonderheiten von filmi-schen Kindheitsdarstellungen zu berücksichtigen. Ziel ist es, Kindheit jenseits der Konstruktion von Kindheitsbildern auch als eine filmische Erfahrung und als ein ästhetisches Prinzip zu beschreiben und zu untersuchen, ob das Medium Film ein spezifisches Wissen von Kindheit enthält. Das für drei Jahre von der DFG geförderte Projekt ist an der Universität Bremen angesiedelt. Die Projektleitung liegt bei Bettina Henzler. Mehr zur Website: www.filmundkindheit.de

02. Februar 2018

Akira Kurosawa

Beim „Mannheimer Film-seminar“ im Cinema Quadrat, das von Peter Bär initiiert wurde, kooperieren Psychoanalyse und Filmwissenschaft jährlich im Januar und widmen sich dem Werk eines Regisseurs. Die Buchreihe „Im Dialog. Psycho-analyse und Filmtheorie“ dokumentiert die Beiträge und ergänzt sie mit weiteren Texten. Band 14 beschäftigt sich mit dem japanischen Regisseur Akira Kurosawa: „Die Konfrontation des Eigenen mit dem Fremden“. Gerhard Schneider gibt zunächst einen Überblick über die Rezeption der Filme von Kurosawa. Marcus Stiglegger, der 2014 ein Buch über Akira Kurosawa publiziert hat, äußert sich zur Resonanz des Regisseurs im Weltkino. Jörg von Brincken richtet den Blick auf Kurosawas Ästhetik der Gewalt. Elf Beiträge befassen sich mit einzelnen Filmen. Bei Sabine Wollnik geht es um Rettungsversuche im Schatten des Krieges in ENGEL DER VERLORENEN (1948), bei Ralf Zwiebel um filmpsychologische Anmerkungen zu RASHOMON (1950), bei Sascha Schmidt um Individuum, Gemeinschaft und Zeit in DIE SIEBEN SAMURAI (1954), bei Isolde Böhme um die Ästhetik des Unheimlichen in DAS SCHLOSS IM SPINNWEBWALD (1957), bei Peter Bär um die Bildgestaltung YOJIMBO (1961), bei Dirk Blothner um den Überlebenskampf in ZWISCHEN HIMMEL UND HÖLLE (1963), bei Karsten Visarius um das Unglück in ROTBART (1965), bei Andreas Hamburger um die traumatische Zeitdiagnose in DODESKADEN – MENSCHEN IM ABSEITS (1970), bei Eva Berberich um die Bildgewalt in KAGEMUSHA – DER SCHATTEN DES KRIEGERS (1980), bei Kai Naumann um Chaos und Wahnsinn in RAN (1985), bei Christoph E. Walker um AKIRA KUROSAWAS TRÄUME (1990). Von dem Musikwissen-schaftler Dietrich Stern stammt ein Beitrag zur Musik in den Filmen von Kurosawa, von der Kunsthistorikerin Dorothe Höfert ein Text über die Frage, wie der Betrachter bei Vincent van Gogh und Akira Kurosawa ins Bild kommt. Interessante Lektüre. In diesem Jahr ist das Mannheimer Filmseminar dem Regisseur François Ozon gewidmet. Auf die Publikation bin ich sehr gespannt. Mehr zum Buch: hhp/products_id/2715

Beim „Mannheimer Film-seminar“ im Cinema Quadrat, das von Peter Bär initiiert wurde, kooperieren Psychoanalyse und Filmwissenschaft jährlich im Januar und widmen sich dem Werk eines Regisseurs. Die Buchreihe „Im Dialog. Psycho-analyse und Filmtheorie“ dokumentiert die Beiträge und ergänzt sie mit weiteren Texten. Band 14 beschäftigt sich mit dem japanischen Regisseur Akira Kurosawa: „Die Konfrontation des Eigenen mit dem Fremden“. Gerhard Schneider gibt zunächst einen Überblick über die Rezeption der Filme von Kurosawa. Marcus Stiglegger, der 2014 ein Buch über Akira Kurosawa publiziert hat, äußert sich zur Resonanz des Regisseurs im Weltkino. Jörg von Brincken richtet den Blick auf Kurosawas Ästhetik der Gewalt. Elf Beiträge befassen sich mit einzelnen Filmen. Bei Sabine Wollnik geht es um Rettungsversuche im Schatten des Krieges in ENGEL DER VERLORENEN (1948), bei Ralf Zwiebel um filmpsychologische Anmerkungen zu RASHOMON (1950), bei Sascha Schmidt um Individuum, Gemeinschaft und Zeit in DIE SIEBEN SAMURAI (1954), bei Isolde Böhme um die Ästhetik des Unheimlichen in DAS SCHLOSS IM SPINNWEBWALD (1957), bei Peter Bär um die Bildgestaltung YOJIMBO (1961), bei Dirk Blothner um den Überlebenskampf in ZWISCHEN HIMMEL UND HÖLLE (1963), bei Karsten Visarius um das Unglück in ROTBART (1965), bei Andreas Hamburger um die traumatische Zeitdiagnose in DODESKADEN – MENSCHEN IM ABSEITS (1970), bei Eva Berberich um die Bildgewalt in KAGEMUSHA – DER SCHATTEN DES KRIEGERS (1980), bei Kai Naumann um Chaos und Wahnsinn in RAN (1985), bei Christoph E. Walker um AKIRA KUROSAWAS TRÄUME (1990). Von dem Musikwissen-schaftler Dietrich Stern stammt ein Beitrag zur Musik in den Filmen von Kurosawa, von der Kunsthistorikerin Dorothe Höfert ein Text über die Frage, wie der Betrachter bei Vincent van Gogh und Akira Kurosawa ins Bild kommt. Interessante Lektüre. In diesem Jahr ist das Mannheimer Filmseminar dem Regisseur François Ozon gewidmet. Auf die Publikation bin ich sehr gespannt. Mehr zum Buch: hhp/products_id/2715

01. Februar 2018

Sache/Ding

Es geht in diesem Buch um die ästhetische Leitdifferenz in der Medienkultur der Weimarer Republik. Der Band versammelt Beiträge zu einer internationa-len Tagung und zwei Work-shops, die 2015/16 an der Ludwig-Maximilian-Universität München stattgefunden haben. Den Rahmen der Untersuchung beschreibt ein Einleitungsessay des Mitherausgebers Oliver Jahraus: „Leitdifferenz und Pluralismus“. Ein erstes Kapitel mit acht Beiträgen ist der Ver-sachlichung und Verdingli-chung in der Literatur der Weimarer Republik gewidmet. Fünf Texte beschäftigen sich dann mit der Versachlichung und Verdinglichung im Film. Michaela Nicole Raß unternimmt eine erste Spurensuche. Bei Michael Braun geht es um Erich Kästners Neue Sachlichkeit im Film („Emil vergisst die Schere nicht“). Henry Keazor richtet den Blick auf Versachlichung und Stasis als Zeichen der Kontrolle in Fritz Langs M. Burcu Dogramaci befasst sich mit den Künstlerfilmen von Hans Cürlis („Von schaffenden Händen und sich erschaffenden Werken“). Fabienne Liptay reflektiert über das Werk von László Moholy-Nagy („Film als Ding der Unmöglichkeit“). Das dritte Kapitel informiert über mediale Ästhetiken der Weimarer Republik mit Texten von Sabina Becker („Funktionale Ästhetik und Materialkunst“), Tanja Prokić („Der Diskurs vom Neuen Sehen in der Weimarer Republik“), Rüdiger Görner (Ernst Kreneks „Johnny spielt auf“ als Oper der Intermedialität) und Michaela Nicole Raß („Versachlichung und Verdinglichung als ästhetische Verfahren im Werk von Erich Kästner, in den Illustrationen von Erich Ohser und Walter Trier sowie den Literaturcomics von Isabel Kreitz“). Ein lesenswerter Band mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: WmYY2ukqtW8

Es geht in diesem Buch um die ästhetische Leitdifferenz in der Medienkultur der Weimarer Republik. Der Band versammelt Beiträge zu einer internationa-len Tagung und zwei Work-shops, die 2015/16 an der Ludwig-Maximilian-Universität München stattgefunden haben. Den Rahmen der Untersuchung beschreibt ein Einleitungsessay des Mitherausgebers Oliver Jahraus: „Leitdifferenz und Pluralismus“. Ein erstes Kapitel mit acht Beiträgen ist der Ver-sachlichung und Verdingli-chung in der Literatur der Weimarer Republik gewidmet. Fünf Texte beschäftigen sich dann mit der Versachlichung und Verdinglichung im Film. Michaela Nicole Raß unternimmt eine erste Spurensuche. Bei Michael Braun geht es um Erich Kästners Neue Sachlichkeit im Film („Emil vergisst die Schere nicht“). Henry Keazor richtet den Blick auf Versachlichung und Stasis als Zeichen der Kontrolle in Fritz Langs M. Burcu Dogramaci befasst sich mit den Künstlerfilmen von Hans Cürlis („Von schaffenden Händen und sich erschaffenden Werken“). Fabienne Liptay reflektiert über das Werk von László Moholy-Nagy („Film als Ding der Unmöglichkeit“). Das dritte Kapitel informiert über mediale Ästhetiken der Weimarer Republik mit Texten von Sabina Becker („Funktionale Ästhetik und Materialkunst“), Tanja Prokić („Der Diskurs vom Neuen Sehen in der Weimarer Republik“), Rüdiger Görner (Ernst Kreneks „Johnny spielt auf“ als Oper der Intermedialität) und Michaela Nicole Raß („Versachlichung und Verdinglichung als ästhetische Verfahren im Werk von Erich Kästner, in den Illustrationen von Erich Ohser und Walter Trier sowie den Literaturcomics von Isabel Kreitz“). Ein lesenswerter Band mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: WmYY2ukqtW8

31. Januar 2018

„Besorgt mal Filme!“

Eine Dissertation, die an der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden ist. Richard Oehmig untersucht darin den internatio-nalen Programmhandel des DDR-Fernsehens. „Besorgt mal Filme!“ hat Hermann Axen, Mitglied des Politbüros der SED, in einem Telefongespräch mit dem damaligen Intendanten des Deutschen Fernsehfunks Hermann Zilles gefordert. Das war in der Zeit des Kalten Krieges nicht ganz leicht, denn das Programm des DFF, das seit dem 21. Dezember 1952 zu empfangen war, sollte ja den ideologischen Richtlinien entsprechen. Sechzig Geräte in Ostberlin konnten die erste Ausgabe der Aktuellen Kamera sehen, die bis zum 14. Dezember 1990 ausgestrahlt wurde. Oehmig hat für seine Arbeit sehr gut recherchiert, es geht um die Vorstellungen vom Kulturaustausch in der DDR, um den Programmhandel als Kulturtransfer, um die nationalen und internationalen Kontexte des Fernsehens der DDR von 1952 bis 1991. Drei umfangreiche Kapitel stehen im Mittelpunkt der Arbeit: 1. Aufbau und Etablierung. Von der Filmredaktion zum Bereich „Programmaustausch und Film“ (1952-1965). 2. Zwischen Expansion und systemübergreifender Niederlage: Farbfernsehen, Zweiter Kanal und Programmreform (1965-1981). 3. Die Grenzen der Konvergenz. Von der „alternativen Programmgestaltung“ bis zum Ende der DDR (1981-1990/91). Immer geht es dabei um Ost-West-Handelsbeziehun-gen auch in Zeiten starker Konfrontation. Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des DDR-Fernsehens. Mehr zum Buch: besorgt-mal-filme.html

Eine Dissertation, die an der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden ist. Richard Oehmig untersucht darin den internatio-nalen Programmhandel des DDR-Fernsehens. „Besorgt mal Filme!“ hat Hermann Axen, Mitglied des Politbüros der SED, in einem Telefongespräch mit dem damaligen Intendanten des Deutschen Fernsehfunks Hermann Zilles gefordert. Das war in der Zeit des Kalten Krieges nicht ganz leicht, denn das Programm des DFF, das seit dem 21. Dezember 1952 zu empfangen war, sollte ja den ideologischen Richtlinien entsprechen. Sechzig Geräte in Ostberlin konnten die erste Ausgabe der Aktuellen Kamera sehen, die bis zum 14. Dezember 1990 ausgestrahlt wurde. Oehmig hat für seine Arbeit sehr gut recherchiert, es geht um die Vorstellungen vom Kulturaustausch in der DDR, um den Programmhandel als Kulturtransfer, um die nationalen und internationalen Kontexte des Fernsehens der DDR von 1952 bis 1991. Drei umfangreiche Kapitel stehen im Mittelpunkt der Arbeit: 1. Aufbau und Etablierung. Von der Filmredaktion zum Bereich „Programmaustausch und Film“ (1952-1965). 2. Zwischen Expansion und systemübergreifender Niederlage: Farbfernsehen, Zweiter Kanal und Programmreform (1965-1981). 3. Die Grenzen der Konvergenz. Von der „alternativen Programmgestaltung“ bis zum Ende der DDR (1981-1990/91). Immer geht es dabei um Ost-West-Handelsbeziehun-gen auch in Zeiten starker Konfrontation. Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des DDR-Fernsehens. Mehr zum Buch: besorgt-mal-filme.html

30. Januar 2018

Ilse Kubaschewski

Sie galt als die erfolg-reichste Verleiherin und Produzentin in der Bun-desrepublik der 1950er Jahre, als das Kino noch ein Publikumsmagnet war. Ilse Kubaschewski (1907-2001) gründete 1949 den „Gloria Film-verleih“ und vier Jahre später die Firma „Diana Film“, die sie kurz darauf in „Divina Film“ umbe-nannte. 1956 eröffnete sie am Münchner Stachus den Gloria-Palast, ein luxuriöses Urauffüh-rungskino mit 800 Plätzen. Die erfolgreichsten Filme ihres Verleihs waren GRÜN IST DIE HEIDE, 08/15 (drei Teile), DIE TRAPP-FAMILIE, DIE TRAPP-FAMILIE IN AMERIKA und DER BRAVE SOLDAT SCHWEJK. Aber sie war auch die Produzentin von NACHTS, WENN DER TEUFEL KAM (Robert Siodmak), FAUST (Gustaf Gründgens) und DER TRAUM VON LIESCHEN MÜLLER (Helmut Käutner). In seiner Biografie beschreibt Michael Kamp, wie eng ihr Leben mit dem Film verbunden war, wie sie schon in ihrer Jugend in Berlin Stummfilme auf der Violine begleitet hat, wie sie Zugang zur Kinobranche fand und viele ihrer Träume in Erfüllung gingen. Der Autor hat gründlich recherchiert, spart auch das Privatleben von Ilse Kubascheswki und ihre Beziehung zu Luggi Waldleitner nicht aus, kann bei den Abbildungen aus dem Vollen schöpfen und hat mit „Glanz und Gloria“ erstaunlicherweise die erste Biografie über diese „Grande Dame des deutschen Films“ geschrieben. Sehr lesenswert. Mehr zum Buch: ilse-kubaschewski-1907-2001

Sie galt als die erfolg-reichste Verleiherin und Produzentin in der Bun-desrepublik der 1950er Jahre, als das Kino noch ein Publikumsmagnet war. Ilse Kubaschewski (1907-2001) gründete 1949 den „Gloria Film-verleih“ und vier Jahre später die Firma „Diana Film“, die sie kurz darauf in „Divina Film“ umbe-nannte. 1956 eröffnete sie am Münchner Stachus den Gloria-Palast, ein luxuriöses Urauffüh-rungskino mit 800 Plätzen. Die erfolgreichsten Filme ihres Verleihs waren GRÜN IST DIE HEIDE, 08/15 (drei Teile), DIE TRAPP-FAMILIE, DIE TRAPP-FAMILIE IN AMERIKA und DER BRAVE SOLDAT SCHWEJK. Aber sie war auch die Produzentin von NACHTS, WENN DER TEUFEL KAM (Robert Siodmak), FAUST (Gustaf Gründgens) und DER TRAUM VON LIESCHEN MÜLLER (Helmut Käutner). In seiner Biografie beschreibt Michael Kamp, wie eng ihr Leben mit dem Film verbunden war, wie sie schon in ihrer Jugend in Berlin Stummfilme auf der Violine begleitet hat, wie sie Zugang zur Kinobranche fand und viele ihrer Träume in Erfüllung gingen. Der Autor hat gründlich recherchiert, spart auch das Privatleben von Ilse Kubascheswki und ihre Beziehung zu Luggi Waldleitner nicht aus, kann bei den Abbildungen aus dem Vollen schöpfen und hat mit „Glanz und Gloria“ erstaunlicherweise die erste Biografie über diese „Grande Dame des deutschen Films“ geschrieben. Sehr lesenswert. Mehr zum Buch: ilse-kubaschewski-1907-2001

29. Januar 2018

Jim Jarmusch

Eine Dissertation, die an der Ludwig-Maximilian-Univer-sität München entstanden ist. Benedikt Feiten untersucht darin „Transnationalität und alternative filmische Erzähl-formen“ im Werk von Jim Jarmusch. Über diesen Regisseur liegen bereits verschiedene Publikationen vor, die unter dem Stichwort „Forschungsstand“ einge-ordnet werden. Bei Feiten stehen Narration und Musik im Fokus. Ihnen sind zunächst spezielle Kapitel gewidmet, in denen das New Hollywood Cinema, der Independent-Film und Transnationalität definiert, Konventionen der Filmmusik alternativen und reflexiven Filmmusiken gegenübergestellt werden. In zwei weiteren Kapiteln werden insgesamt sechs Filme von Jim Jarmusch konkret analysiert: PERMANENT VACATION, STRANGER THAN PARADISE und BROKEN FLOWERS mit Blick auf Verweilorte und Durchquerungen, DOWN BY LAW, NIGHT ON EARTH und GHOST DOG mit der Frage nach kultureller Hybridität und Musik. Der Erkenntnisse des Autors sind vielfältig und aufschlussreich. Da Jim Jarmusch zu meinen Lieblingsregisseuren gehört (seinen bisher letzten Film, PATERSON, finde ich herausragend), habe ich das Buch mit großem Interesse gelesen. Mit kleinen Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: ?c=738

Eine Dissertation, die an der Ludwig-Maximilian-Univer-sität München entstanden ist. Benedikt Feiten untersucht darin „Transnationalität und alternative filmische Erzähl-formen“ im Werk von Jim Jarmusch. Über diesen Regisseur liegen bereits verschiedene Publikationen vor, die unter dem Stichwort „Forschungsstand“ einge-ordnet werden. Bei Feiten stehen Narration und Musik im Fokus. Ihnen sind zunächst spezielle Kapitel gewidmet, in denen das New Hollywood Cinema, der Independent-Film und Transnationalität definiert, Konventionen der Filmmusik alternativen und reflexiven Filmmusiken gegenübergestellt werden. In zwei weiteren Kapiteln werden insgesamt sechs Filme von Jim Jarmusch konkret analysiert: PERMANENT VACATION, STRANGER THAN PARADISE und BROKEN FLOWERS mit Blick auf Verweilorte und Durchquerungen, DOWN BY LAW, NIGHT ON EARTH und GHOST DOG mit der Frage nach kultureller Hybridität und Musik. Der Erkenntnisse des Autors sind vielfältig und aufschlussreich. Da Jim Jarmusch zu meinen Lieblingsregisseuren gehört (seinen bisher letzten Film, PATERSON, finde ich herausragend), habe ich das Buch mit großem Interesse gelesen. Mit kleinen Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: ?c=738

27. Januar 2018

Was ist ein Hype?

Ausgelöst durch den Film TONI ERDMANN von Maren Ade beschäftigt sich das von C. Bernd Sucher herausgegebene Buch mit der Frage, was ein „Hype“ ist. Georg Seeßlen weiß, wie er entsteht, wem er nützt und was er bewirkt. Er sieht den Hype als „Kommunikation und kapitalistische Kulturtechnik“. Dann kommt TONI ERDMANN ins Spiel. Sofia Glasl formuliert eine Selbsterregung („Die lustigste deutsche Komödie, die Sie jemals sehen werden“) und informiert über die Entscheidung bei Filmpreisen. Es folgen Ausschnitte aus Interviews mit Maren Ade und Peter Simonischek. Besonders interessant fand ich das Interview mit Tobias Kniebe über Pressereaktionen in Cannes. Der Produzent Michael Weber wird gefragt, ob Hypes erklärbar sind („Wenn ich das wüsste, würde ich nur solche Filme machen“). Zwei Essays untersuchen „TONI ERDMANN und den Zeitgeist“ (Philipp Bovermann) und „Travestie als Möglichkeitsraum“ (Maximilian Sippenauer). Der Herausgeber C. Bernd Sucher definiert am Ende den Unterschied zwischen Hype und Boom. Mit Abbildungen aus dem Film. Mehr zum Buch: wasisteinhype.html

Ausgelöst durch den Film TONI ERDMANN von Maren Ade beschäftigt sich das von C. Bernd Sucher herausgegebene Buch mit der Frage, was ein „Hype“ ist. Georg Seeßlen weiß, wie er entsteht, wem er nützt und was er bewirkt. Er sieht den Hype als „Kommunikation und kapitalistische Kulturtechnik“. Dann kommt TONI ERDMANN ins Spiel. Sofia Glasl formuliert eine Selbsterregung („Die lustigste deutsche Komödie, die Sie jemals sehen werden“) und informiert über die Entscheidung bei Filmpreisen. Es folgen Ausschnitte aus Interviews mit Maren Ade und Peter Simonischek. Besonders interessant fand ich das Interview mit Tobias Kniebe über Pressereaktionen in Cannes. Der Produzent Michael Weber wird gefragt, ob Hypes erklärbar sind („Wenn ich das wüsste, würde ich nur solche Filme machen“). Zwei Essays untersuchen „TONI ERDMANN und den Zeitgeist“ (Philipp Bovermann) und „Travestie als Möglichkeitsraum“ (Maximilian Sippenauer). Der Herausgeber C. Bernd Sucher definiert am Ende den Unterschied zwischen Hype und Boom. Mit Abbildungen aus dem Film. Mehr zum Buch: wasisteinhype.html

26. Januar 2018

Friktionen des Terrors

Eine Dissertation, die an der Universität Frankfurt am Main entstanden ist. Tullio Richter-Hansen untersucht darin „Ästhetik und Politik des US-Kinos nach 9/11“, es geht um Katastrophe, Krieg und Kino. Als Prä-9/11-Spielfilm wird zunächst THE SIEGE (1998) von Edward Zwick in den Blick genommen. Dann kommen BLACK HAWK DOWN von Ridley Scott, BEHIND ENEMY LINES von John Moore, THE SUM OF ALL FEARS von Phil Alden Robinson und TEARS OF THE SUN von Antoine Fuqua aus den Jahren 2001-2003 ins Spiel. Mit UNITED 93 von Paul Greengrass und WORLD TRADE CENTER von Oliver Stone (bei 2006) wird der Übergang zum Hauptteil geschaffen. Hier geht es um sieben Filme zum Anti-Terror-Krieg: BODY OF LIES (2008) von Ridley Scott, RENDITION (2007) von Gavin Hood, THE HURT LOCKER (2009) von Kathryn Bigelow, REDACTED (2007) von Brian de Palma, GREEN ZONE (2010) von Paul Greengrass, IN THE VALLEY OF ELAH (2007) von Paul Haggis und schließlich, besonders intensiv, um ZERO DARK THIRTY (2013) von Kathryn Bigelow. Die Erkenntnisse von Richter-Hansen resultieren aus genauen Bild- und Ton-Analysen. In seinem Fazit äußert er sich zum US-Spielfilm zwischen Repräsentativität und Konstruktivität. Insgesamt: eine beeindruckende Dissertation. Mit über 200 kleinen Screenshot in guter Qualität. Coverabbildungen: THE HURT LOCKER (oben), WORLD TRADE CENTER (unten). Mehr zum Buch: friktionen-des-terrors.html

Eine Dissertation, die an der Universität Frankfurt am Main entstanden ist. Tullio Richter-Hansen untersucht darin „Ästhetik und Politik des US-Kinos nach 9/11“, es geht um Katastrophe, Krieg und Kino. Als Prä-9/11-Spielfilm wird zunächst THE SIEGE (1998) von Edward Zwick in den Blick genommen. Dann kommen BLACK HAWK DOWN von Ridley Scott, BEHIND ENEMY LINES von John Moore, THE SUM OF ALL FEARS von Phil Alden Robinson und TEARS OF THE SUN von Antoine Fuqua aus den Jahren 2001-2003 ins Spiel. Mit UNITED 93 von Paul Greengrass und WORLD TRADE CENTER von Oliver Stone (bei 2006) wird der Übergang zum Hauptteil geschaffen. Hier geht es um sieben Filme zum Anti-Terror-Krieg: BODY OF LIES (2008) von Ridley Scott, RENDITION (2007) von Gavin Hood, THE HURT LOCKER (2009) von Kathryn Bigelow, REDACTED (2007) von Brian de Palma, GREEN ZONE (2010) von Paul Greengrass, IN THE VALLEY OF ELAH (2007) von Paul Haggis und schließlich, besonders intensiv, um ZERO DARK THIRTY (2013) von Kathryn Bigelow. Die Erkenntnisse von Richter-Hansen resultieren aus genauen Bild- und Ton-Analysen. In seinem Fazit äußert er sich zum US-Spielfilm zwischen Repräsentativität und Konstruktivität. Insgesamt: eine beeindruckende Dissertation. Mit über 200 kleinen Screenshot in guter Qualität. Coverabbildungen: THE HURT LOCKER (oben), WORLD TRADE CENTER (unten). Mehr zum Buch: friktionen-des-terrors.html

25. Januar 2018

Kinoerfahrungen

Das Buch dokumentiert die über-arbeiteten Beiträge zu der inter-nationalen Tagung „The Cinematic Space – Experience, Knowledge, Technology“, die 2014 an der Uni-versität Hamburg stattgefunden hat. Die elf Texte reflektieren über ihr Thema auf einem hohen wissen-schaftlichen Niveau. Bei Thomas Elsaesser geht es sehr grundlegend um das Kino als Erfahrung und Ereignis. Florian Mundhenke formuliert „Historische, theoretische und ästhetische Prolegomena zum Diskurs über die Korrelation von Film und Raum“. Bei Francesco Casetti wird das Verhältnis von Film und Raum mithilfe eines medien-ökologischen Ansatzes definiert. Thomas Weber vermittelt „Kinoerfah-rungen als epistemologische Konstruktion einer gemeinsamen Erfah-rungswelt“. Martin Loiperdinger blickt zurück in die Geschichte und rekonstruiert den „Erfahrungsraum Kino im Programmumbruch der frühen 1910er Jahre“. Harro Segeberg, Irina Scheidgen und Felix Schröter beschäftigen sich mit dem Filmzuschauer im NS-Kino. Emma Pett und Melvyn Stokes richten ihren Blick auf die Kinoerfahrung postkolonialer Zuschauer im Großbritannien der 1960er Jahre. Julian Hanich erinnert an André Bazins Publikumstheorie. Senta Siewert schreibt über affektive und partizipative Erfahrung bei Expanded-Cinema-Aufführungen auf Filmfestivals. Marcus Stiglegger setzt sich mit den Filmen von Philippe Grandrieux auseinander. Bei Oliver Schmidt geht es zum Schluss wieder grundlegend um den „Wandel medialer Erfahrungswelten im 21. Jahrhundert“. Anspruchsvolle Lektüre. Mehr zum Buch: kinoerfahrungen/

Das Buch dokumentiert die über-arbeiteten Beiträge zu der inter-nationalen Tagung „The Cinematic Space – Experience, Knowledge, Technology“, die 2014 an der Uni-versität Hamburg stattgefunden hat. Die elf Texte reflektieren über ihr Thema auf einem hohen wissen-schaftlichen Niveau. Bei Thomas Elsaesser geht es sehr grundlegend um das Kino als Erfahrung und Ereignis. Florian Mundhenke formuliert „Historische, theoretische und ästhetische Prolegomena zum Diskurs über die Korrelation von Film und Raum“. Bei Francesco Casetti wird das Verhältnis von Film und Raum mithilfe eines medien-ökologischen Ansatzes definiert. Thomas Weber vermittelt „Kinoerfah-rungen als epistemologische Konstruktion einer gemeinsamen Erfah-rungswelt“. Martin Loiperdinger blickt zurück in die Geschichte und rekonstruiert den „Erfahrungsraum Kino im Programmumbruch der frühen 1910er Jahre“. Harro Segeberg, Irina Scheidgen und Felix Schröter beschäftigen sich mit dem Filmzuschauer im NS-Kino. Emma Pett und Melvyn Stokes richten ihren Blick auf die Kinoerfahrung postkolonialer Zuschauer im Großbritannien der 1960er Jahre. Julian Hanich erinnert an André Bazins Publikumstheorie. Senta Siewert schreibt über affektive und partizipative Erfahrung bei Expanded-Cinema-Aufführungen auf Filmfestivals. Marcus Stiglegger setzt sich mit den Filmen von Philippe Grandrieux auseinander. Bei Oliver Schmidt geht es zum Schluss wieder grundlegend um den „Wandel medialer Erfahrungswelten im 21. Jahrhundert“. Anspruchsvolle Lektüre. Mehr zum Buch: kinoerfahrungen/

24. Januar 2018

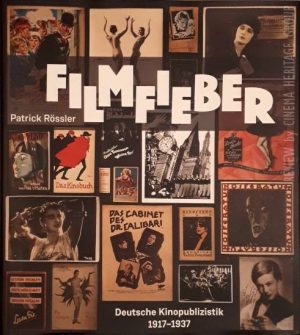

Filmfieber

Die Ausstellung „Kunst. Ort.Kino“ in der Kunst-halle Erfurt, die im ver-gangenen Sommer statt-fand, habe ich leider nicht gesehen. Sie wurde von Patrick Rössler und Susanne Knorr kuratiert, fand aus Anlass des Gründungsjubiläums der Ufa statt und war auf die deutsche Kinopublizistik von 1917 bis 1937 fokus-siert. Patrick Rössler, Professor für Kommuni-kationswissenschaft an der Universität Erfurt, hat dazu einen Katalog herausgegeben, der sich mit über 2.500 Abbildungen als wahre Schatz-truhe erweist. Vier Kapitel strukturieren den Band: „Die frühen Jahre“, „Ufa“, „Unabhängige Filmpublizistik“ und „Verleih-propaganda“. Die Texte stammen von Rössler oder von Olaf Brill, Jan Distelmeyer und David Kleinges (filmportal.de). Sie schaffen die Basis für das Verständ-nis des visuellen Angebots. Das sind Plakate, Buchcover, Zeitschriften-titel, Filmprogrammhefte, Starporträts, Standfotos, Werbematerialien, Reklameratschläge, Kinoanzeigen, Pressehefte. Natürlich dominieren die großen Ufa-Filme wie DIE NIBELUNGEN, VARIETÉ, DER LETZTE MANN, WEGE ZU KRAFT UND SCHÖNHEIT, METROPOLIS, DER BLAUE ENGEL. Aber es werden oft Materialien abgedruckt, die mir bisher unbekannt waren. Die großen Stars sind sehr präsent: Hans Albers, Marlene Dietrich, Willy Fritsch, Lilian Harvey, Brigitte Helm, Emil Jannings, Harry Liedtke, Pola Negri, Asta Nielsen, Henny Porten, Conrad Veidt, Paul Wegener, aber es gibt auch Charles Chaplin, Doug-las Fairbanks, Greta Garbo, Ramon Novarro oder Rudolf Valentino zu sehen. Das Layout ist wirkungsvoll, die Bildlegenden sind präzise. Den Buchtitel „Filmfieber“ hat sich der Herausgeber von der deutschen Verleihfassung des Films BROKEN HEARTS OF HOLLYWOOD (1926) entliehen, bei der aber nicht sicher ist, ob sie je in einem deutschen Kino gezeigt wurde. Beim Lesen dieses Buches kann man durchaus Filmfieber bekommen. 400 S., Format 26,5 x 28,5 cm. Selbstkritisch angemerkt: hätte ich das Buch im vergangenen Jahr in die Hand bekommen, wäre es sicher ein „Filmbuch des Monats“ geworden. Mehr Informationen über das Buch beim Herausgeber: patrick.roessler@uni-erfurt.de

Die Ausstellung „Kunst. Ort.Kino“ in der Kunst-halle Erfurt, die im ver-gangenen Sommer statt-fand, habe ich leider nicht gesehen. Sie wurde von Patrick Rössler und Susanne Knorr kuratiert, fand aus Anlass des Gründungsjubiläums der Ufa statt und war auf die deutsche Kinopublizistik von 1917 bis 1937 fokus-siert. Patrick Rössler, Professor für Kommuni-kationswissenschaft an der Universität Erfurt, hat dazu einen Katalog herausgegeben, der sich mit über 2.500 Abbildungen als wahre Schatz-truhe erweist. Vier Kapitel strukturieren den Band: „Die frühen Jahre“, „Ufa“, „Unabhängige Filmpublizistik“ und „Verleih-propaganda“. Die Texte stammen von Rössler oder von Olaf Brill, Jan Distelmeyer und David Kleinges (filmportal.de). Sie schaffen die Basis für das Verständ-nis des visuellen Angebots. Das sind Plakate, Buchcover, Zeitschriften-titel, Filmprogrammhefte, Starporträts, Standfotos, Werbematerialien, Reklameratschläge, Kinoanzeigen, Pressehefte. Natürlich dominieren die großen Ufa-Filme wie DIE NIBELUNGEN, VARIETÉ, DER LETZTE MANN, WEGE ZU KRAFT UND SCHÖNHEIT, METROPOLIS, DER BLAUE ENGEL. Aber es werden oft Materialien abgedruckt, die mir bisher unbekannt waren. Die großen Stars sind sehr präsent: Hans Albers, Marlene Dietrich, Willy Fritsch, Lilian Harvey, Brigitte Helm, Emil Jannings, Harry Liedtke, Pola Negri, Asta Nielsen, Henny Porten, Conrad Veidt, Paul Wegener, aber es gibt auch Charles Chaplin, Doug-las Fairbanks, Greta Garbo, Ramon Novarro oder Rudolf Valentino zu sehen. Das Layout ist wirkungsvoll, die Bildlegenden sind präzise. Den Buchtitel „Filmfieber“ hat sich der Herausgeber von der deutschen Verleihfassung des Films BROKEN HEARTS OF HOLLYWOOD (1926) entliehen, bei der aber nicht sicher ist, ob sie je in einem deutschen Kino gezeigt wurde. Beim Lesen dieses Buches kann man durchaus Filmfieber bekommen. 400 S., Format 26,5 x 28,5 cm. Selbstkritisch angemerkt: hätte ich das Buch im vergangenen Jahr in die Hand bekommen, wäre es sicher ein „Filmbuch des Monats“ geworden. Mehr Informationen über das Buch beim Herausgeber: patrick.roessler@uni-erfurt.de