17. Juli 2018

Rudolf Thome

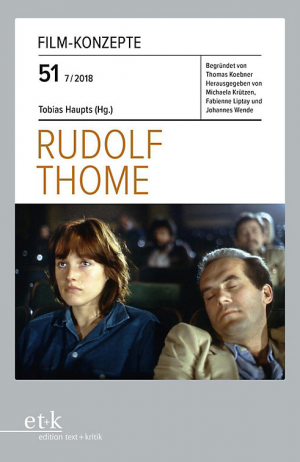

In der Reihe Film-Konzepte hat Tobias Haupts einen Band über Rudolf Thome herausgegeben. Elf Beiträge beschäftigen sich mit sehr unterschiedlichen Themen. Bei Michael Wedel geht es um Spiegelungen, Über-tragungen, Verwandlungen – Thome, Murnau und DIE SONNENGÖTTIN. Friederike Horstmann macht sich darüber Gedanken, „Was Thome be-rührt“. Gerhard Midding verbin-det Thome und die Nouvelle Vague. Jörg Schöning äußert sich zu dem Darsteller Marquard Bohm. Norbert Grob richtet seinen Blick auf Thome und die Frauen. Tobias Haupts reflektiert über „Thome, die Poetik der Dauer und die bundesdeutsche Filmgeschichte der 1980er Jahre“. Lukas Foerster entdeckt Wahlverwandtschaften zwischen Thome und der Kölner Gruppe. Ekkehard Knörer befasst sich mit Schreibszenen in Thome-Filmen. Christian Paul konzentriert sich auf INS BLAUE, Rudolfs bisher letzten Film. Annika Schaefer informiert über die Filmarbeit von Joya Thome, Rudolfs Tochter. Birgit Kohler hat ein Interview mit Serpil Turhan über deren Film RUDOLF THOME – ÜBERALL BLUMEN geführt. Die Texte fügen sich zu einem schönen Sammelband. Mit Abbildungen, Biografie und Filmografie. Coverfoto: Sabine Bach und Hanns Zischler in BERLIN CHAMISSOPLATZ. Mehr zum Buch: Wz4wFen-BW8

In der Reihe Film-Konzepte hat Tobias Haupts einen Band über Rudolf Thome herausgegeben. Elf Beiträge beschäftigen sich mit sehr unterschiedlichen Themen. Bei Michael Wedel geht es um Spiegelungen, Über-tragungen, Verwandlungen – Thome, Murnau und DIE SONNENGÖTTIN. Friederike Horstmann macht sich darüber Gedanken, „Was Thome be-rührt“. Gerhard Midding verbin-det Thome und die Nouvelle Vague. Jörg Schöning äußert sich zu dem Darsteller Marquard Bohm. Norbert Grob richtet seinen Blick auf Thome und die Frauen. Tobias Haupts reflektiert über „Thome, die Poetik der Dauer und die bundesdeutsche Filmgeschichte der 1980er Jahre“. Lukas Foerster entdeckt Wahlverwandtschaften zwischen Thome und der Kölner Gruppe. Ekkehard Knörer befasst sich mit Schreibszenen in Thome-Filmen. Christian Paul konzentriert sich auf INS BLAUE, Rudolfs bisher letzten Film. Annika Schaefer informiert über die Filmarbeit von Joya Thome, Rudolfs Tochter. Birgit Kohler hat ein Interview mit Serpil Turhan über deren Film RUDOLF THOME – ÜBERALL BLUMEN geführt. Die Texte fügen sich zu einem schönen Sammelband. Mit Abbildungen, Biografie und Filmografie. Coverfoto: Sabine Bach und Hanns Zischler in BERLIN CHAMISSOPLATZ. Mehr zum Buch: Wz4wFen-BW8

15. Juli 2018

DIE SINGDROSSEL (1970)

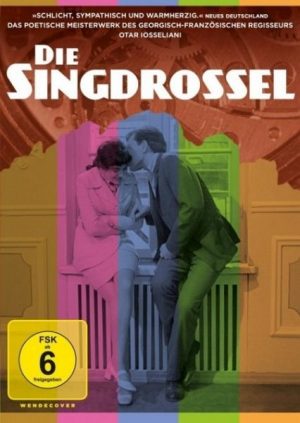

Otar Iosseliani (*1934) ist einer der großen Regisseure des geor-gischen Films, der seit 1982 in Paris lebt. DIE SINGDROSSEL (in der Bundesrepublik ES WAR EINMAL EINE SINGDROSSEL) war der erste Film, der ihn be-kannt machte. Er erzählt die Geschichte eines jungen Kessel-paukers in einem Opernorche-ster in Tiflis, der immer erst in letzter Sekunde vor seinem Ein-satz erscheint und damit den Zorn des Dirigenten und des Direktors auf sich zieht. Aber er führt ein chaotisches Leben, feiert, flirtet, komponiert, ist ein ewiger Träumer und lächelnder Flaneur. Das Ende des Films verrate ich nicht. Der Hauptdarsteller Deia Iwanidse war wie alle anderen ein Laie. Interessant ist die Tonmischung mit Geräuschen der Stadt, manchmal kaum zu verstehenden Dialogen und einer dominanten Musik. Tiflis wirkt als Stadt sehr präsent. Die Handlung dauert 36 Stunden. Ein sehr beeindruckender Film. Die DVD ist kürzlich bei Icestorm erschienen. Mehr zur DVD: die-singdrossel.html

Otar Iosseliani (*1934) ist einer der großen Regisseure des geor-gischen Films, der seit 1982 in Paris lebt. DIE SINGDROSSEL (in der Bundesrepublik ES WAR EINMAL EINE SINGDROSSEL) war der erste Film, der ihn be-kannt machte. Er erzählt die Geschichte eines jungen Kessel-paukers in einem Opernorche-ster in Tiflis, der immer erst in letzter Sekunde vor seinem Ein-satz erscheint und damit den Zorn des Dirigenten und des Direktors auf sich zieht. Aber er führt ein chaotisches Leben, feiert, flirtet, komponiert, ist ein ewiger Träumer und lächelnder Flaneur. Das Ende des Films verrate ich nicht. Der Hauptdarsteller Deia Iwanidse war wie alle anderen ein Laie. Interessant ist die Tonmischung mit Geräuschen der Stadt, manchmal kaum zu verstehenden Dialogen und einer dominanten Musik. Tiflis wirkt als Stadt sehr präsent. Die Handlung dauert 36 Stunden. Ein sehr beeindruckender Film. Die DVD ist kürzlich bei Icestorm erschienen. Mehr zur DVD: die-singdrossel.html

14. Juli 2018

Ingmar Bergman 100

Heute kann man den 100. Ge-burtstag des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman feiern. Er war einer der Großen des europäischen Films. Ich habe ihn seit den späten 50er Jahren sehr geschätzt, vor allem für seine Filme mit Harriet Andersson, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullmann und Max von Sydow. Am 30. Juli 2007 ist er auf der Insel Fårö gestorben. Margarethe von Trotta, die ihn sehr verehrte, hat sich auf Spurensuche begeben und zusammen mit Felix Moeller einen sehenswerten Film über ihn gedreht, der jetzt bei uns im Kino läuft. Es ist eine Reise durchs Bergman-Universum mit Filmaus-schnitten, Archivaufnahmen von Bergman und Gesprächen mit Zeitzeugen: seiner Familie, Schauspieler*innen, Wegbegleitern. Margarethe bringt sich auch persönlich ein, erinnert sich, spricht u.a. mit Liv Ullmann, Gaby Dohm, Olivier Assayas, Jean-Claude Carrière, Ruben Östlund, Carlos Saura und Ingmar Bergman jr. Bettina Böhler hat den Film beeindruckend montiert. Mehr zum Film: auf_der_suche_nach_ingmar_bergman

Heute kann man den 100. Ge-burtstag des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman feiern. Er war einer der Großen des europäischen Films. Ich habe ihn seit den späten 50er Jahren sehr geschätzt, vor allem für seine Filme mit Harriet Andersson, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullmann und Max von Sydow. Am 30. Juli 2007 ist er auf der Insel Fårö gestorben. Margarethe von Trotta, die ihn sehr verehrte, hat sich auf Spurensuche begeben und zusammen mit Felix Moeller einen sehenswerten Film über ihn gedreht, der jetzt bei uns im Kino läuft. Es ist eine Reise durchs Bergman-Universum mit Filmaus-schnitten, Archivaufnahmen von Bergman und Gesprächen mit Zeitzeugen: seiner Familie, Schauspieler*innen, Wegbegleitern. Margarethe bringt sich auch persönlich ein, erinnert sich, spricht u.a. mit Liv Ullmann, Gaby Dohm, Olivier Assayas, Jean-Claude Carrière, Ruben Östlund, Carlos Saura und Ingmar Bergman jr. Bettina Böhler hat den Film beeindruckend montiert. Mehr zum Film: auf_der_suche_nach_ingmar_bergman

1987 hat Ingmar Bergman seine Autobiografie publiziert: „Later-na magica“. Sie erschien zu-nächst bei Hoffmann & Campe, 2003 erstmals im Alexander Verlag und liegt jetzt in einer dritten, durchgesehenen Auflage vor. Sie beginnt und endet mit seiner Geburt, erzählt von seinem Leben, seiner Arbeit, seinen Filmen und ist unbedingt lesenswert. Mit einem Vorwort von Jean-Marie Gustave Le Clézio und einem Nachwort von Jean-Claude Carrière. – 2011 war die Retrospektive der Berlinale Ingmar Bergman gewidmet. Im Katalog findet man fünf einführende Essays von Marion Löhndorf. Und Thomas Koebner hat 2009 in einem Sonderband der Film-Konzepte eine Wanderung durch das Werk von Ingmar Bergman unternommen. Man kann diesen Regisseur anlässlich seines 100. Geburtstages durchaus wiederentdecken. Mehr zur Autobiografie: by=c.erschienen

1987 hat Ingmar Bergman seine Autobiografie publiziert: „Later-na magica“. Sie erschien zu-nächst bei Hoffmann & Campe, 2003 erstmals im Alexander Verlag und liegt jetzt in einer dritten, durchgesehenen Auflage vor. Sie beginnt und endet mit seiner Geburt, erzählt von seinem Leben, seiner Arbeit, seinen Filmen und ist unbedingt lesenswert. Mit einem Vorwort von Jean-Marie Gustave Le Clézio und einem Nachwort von Jean-Claude Carrière. – 2011 war die Retrospektive der Berlinale Ingmar Bergman gewidmet. Im Katalog findet man fünf einführende Essays von Marion Löhndorf. Und Thomas Koebner hat 2009 in einem Sonderband der Film-Konzepte eine Wanderung durch das Werk von Ingmar Bergman unternommen. Man kann diesen Regisseur anlässlich seines 100. Geburtstages durchaus wiederentdecken. Mehr zur Autobiografie: by=c.erschienen

13. Juli 2018

Filme der 80er

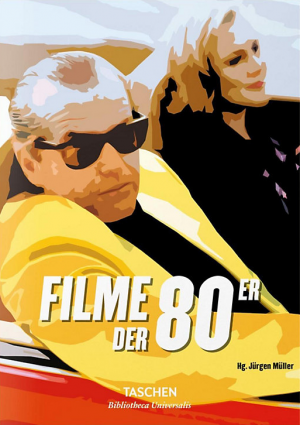

Jetzt ist auch der Band „Filme der 80er“ aus der Dekadenreihe des Taschen Verlages, die von Jürgen Müller herausgegeben wird, in der kleinformatigen „Bibliotheca Universalis“ des Verlages erschienen. 830 Seiten für 15 €, das ist sehr preiswert. 101 Filme werden auf jeweils sechs bis zehn Seiten mit zahl-reichen Fotos, der Reproduktion eines Plakats, Credits + Cast und einem kurzen Text vorgestellt. Zu den Autor*innen gehören Philipp Bühler, Robert Fischer, Malte Hagener, Katja Kirste, Lars Penning, Anne Pohl, Burkhard Röwekamp und Jan Tilman Schwab. Fünf deutsche Produktionen wurden ausgewählt: DAS BOOT (1981) von Wolfgang Petersen, FITZCARRALDO (1981) von Werner Herzog, LOLA (1981) und QUERELLE (1982) von Rainer Werner Fassbinder, PARIS, TEXAS (1984) von Wim Wenders, die beiden letzten waren deutsch-französische Coproduktionen. Da vermisse ich zumindest HEIMAT von Edgar Reitz und DER HIMMEL ÜBER BERLIN von Wim Wenders. 70 Filme stammen aus den USA, elf aus Großbritannien. Immerhin wurden auch die Regisseure Pedro Almodóvar, Mehdi Charef, Aki Kaurismäki, Emir Kusturica, Éric Rohmer und Andrej Tarkowskij mit je einem Film berücksichtigt. Spitzenreiter unter den Regisseuren ist Brian De Palma mit vier Titeln. Die Frauenquote erscheint beschämend: drei Prozent. Es sind Filme von Kathryn Bigelow (NEAR DARK), Jane Campion (SWEETIE) und Susan Seidelman (DESPERATLY SEEKING SUSAN). Der Anhang enthält eine Oscar-Auflistung von 1982 bis 91 und ein Register. Cover: PRIZZI’S HONOR (1985) mit Jack Nicholson und Kathleen Turner. Mehr zum Buch: prod_id/50511888/

Jetzt ist auch der Band „Filme der 80er“ aus der Dekadenreihe des Taschen Verlages, die von Jürgen Müller herausgegeben wird, in der kleinformatigen „Bibliotheca Universalis“ des Verlages erschienen. 830 Seiten für 15 €, das ist sehr preiswert. 101 Filme werden auf jeweils sechs bis zehn Seiten mit zahl-reichen Fotos, der Reproduktion eines Plakats, Credits + Cast und einem kurzen Text vorgestellt. Zu den Autor*innen gehören Philipp Bühler, Robert Fischer, Malte Hagener, Katja Kirste, Lars Penning, Anne Pohl, Burkhard Röwekamp und Jan Tilman Schwab. Fünf deutsche Produktionen wurden ausgewählt: DAS BOOT (1981) von Wolfgang Petersen, FITZCARRALDO (1981) von Werner Herzog, LOLA (1981) und QUERELLE (1982) von Rainer Werner Fassbinder, PARIS, TEXAS (1984) von Wim Wenders, die beiden letzten waren deutsch-französische Coproduktionen. Da vermisse ich zumindest HEIMAT von Edgar Reitz und DER HIMMEL ÜBER BERLIN von Wim Wenders. 70 Filme stammen aus den USA, elf aus Großbritannien. Immerhin wurden auch die Regisseure Pedro Almodóvar, Mehdi Charef, Aki Kaurismäki, Emir Kusturica, Éric Rohmer und Andrej Tarkowskij mit je einem Film berücksichtigt. Spitzenreiter unter den Regisseuren ist Brian De Palma mit vier Titeln. Die Frauenquote erscheint beschämend: drei Prozent. Es sind Filme von Kathryn Bigelow (NEAR DARK), Jane Campion (SWEETIE) und Susan Seidelman (DESPERATLY SEEKING SUSAN). Der Anhang enthält eine Oscar-Auflistung von 1982 bis 91 und ein Register. Cover: PRIZZI’S HONOR (1985) mit Jack Nicholson und Kathleen Turner. Mehr zum Buch: prod_id/50511888/

12. Juli 2018

Peter Lorre

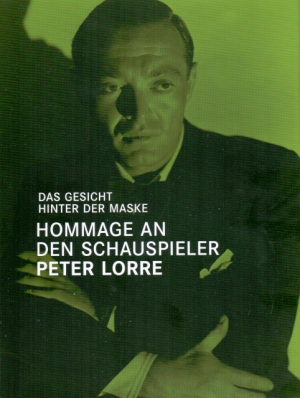

Heute beginnt im Zeughauskino eine Hommage an den Schau-spieler Peter Lorre, die von Fre-derik Lang kuratiert und vom Hauptstadtkulturfonds gefördert wurde: „Das Gesicht hinter der Maske“. 39 Filme werden bis Ende September zu sehen sein. Bei Synema in Wien ist aus diesem Anlass eine sehr lesens-werte Publikation über Peter Lorre erschienen. Stefanie Mathilde Frank unternimmt darin Erkundungen des Komi-schen in Filmen der Dreißiger- und Vierzigerjahre („Lustiger Lorre“). Peter Nau schreibt über zwei Hitchcock-Filme mit Peter Lorre. Bei Gerd Gemünden geht es um Peter Lorre im Exil. Christoph Fuchs richtet den Blick auf Entstehung und Rezeption der einzigen Regiearbeit von Lorre, DER VERLORENE („Dr. Rothe trifft Dr. Holl“). Felix Hofmann erinnert an die Arbeit an DAS DOPPELTE GESICHT mit Gisela Trowe. Brigitte Mayr, Michael Omasta und Elisabeth Streit haben eine Chronik des Lebens von Peter Lorre zusammengestellt, von Frederik Lang stammt eine Kommentierte Filmografie. Mit zahlreichen Abbildungen in guter Qualität. Mehr zur Hommage: das-gesicht-hinter-der-maske.html

Heute beginnt im Zeughauskino eine Hommage an den Schau-spieler Peter Lorre, die von Fre-derik Lang kuratiert und vom Hauptstadtkulturfonds gefördert wurde: „Das Gesicht hinter der Maske“. 39 Filme werden bis Ende September zu sehen sein. Bei Synema in Wien ist aus diesem Anlass eine sehr lesens-werte Publikation über Peter Lorre erschienen. Stefanie Mathilde Frank unternimmt darin Erkundungen des Komi-schen in Filmen der Dreißiger- und Vierzigerjahre („Lustiger Lorre“). Peter Nau schreibt über zwei Hitchcock-Filme mit Peter Lorre. Bei Gerd Gemünden geht es um Peter Lorre im Exil. Christoph Fuchs richtet den Blick auf Entstehung und Rezeption der einzigen Regiearbeit von Lorre, DER VERLORENE („Dr. Rothe trifft Dr. Holl“). Felix Hofmann erinnert an die Arbeit an DAS DOPPELTE GESICHT mit Gisela Trowe. Brigitte Mayr, Michael Omasta und Elisabeth Streit haben eine Chronik des Lebens von Peter Lorre zusammengestellt, von Frederik Lang stammt eine Kommentierte Filmografie. Mit zahlreichen Abbildungen in guter Qualität. Mehr zur Hommage: das-gesicht-hinter-der-maske.html

11. Juli 2018

Start in Moskau

Die Regisseurin Iris Gusner (*1941) hat von 1960 bis 1966 am „Wsjesojusny Gosudarst-wenny Institut Kinematografii“ (abgekürzt: WGIK) in Moskau studiert und über diese Zeit ein höchst lesenswertes Buch ge-schrieben, das kürzlich in der Schriftenreihe der DEFA-Stif-tung bei Bertz + Fischer erschie-nen ist. Ich schätze die Filme von Iris Gusner – vor allem ALLE MEINE MÄDCHEN und KASKADE RÜCKWÄRTS – sehr und habe mit großem Interesse das Buch „Fantasie und Arbeit“ gelesen, das sie 2009 zusammen mit Helke Sander veröffentlicht hat. In ihrem neuen Buch erinnert sie sich mit erstaunlicher Genauigkeit und spürbarer Empathie an die Ausbildungsjahre in der ältesten Filmhochschule der Welt, gegründet 1919. Ihr wichtigster Lehrer war Michail Romm, der nach NEUN TAGE EINES JAHRES den Dokumentarfilm DER GEWÖHNLICHE FASCHISMUS realisierte. Neben dem Film spielt die Literatur eine große Rolle in diesem Buch. Und natürlich die Politik. Ein Kapitel heißt „Chruschtschow und sein ‚Tauwetter’“. Nach der Ausbildung in Moskau war eine Assistenz bei Konrad Wolfs GOYA-Film Gusners erste Beschäftigung bei der DEFA. Auch Konrad Wolf hatte, zehn Jahre zuvor, am WGIK studiert. Vier ehemalige Studienkolleg*innen sind als Gesprächspartner präsent: der irakische Regisseur Abdul Hadi Al Rawi, der russische Dokumentar-filmregisseur Waleri Chomenko, der DEFA-Regisseur Siegfried Kühn (er begann sein Studium in Moskau 1959) und die polnische Regisseurin Jolanta Omasta. Sie erzählen im O-Ton von ihrer Jugend, ihrer Ausbildung und der anschließenden Arbeit in ihren Heimatländern. Die Vielfalt der Perspektiven und die geschickte Montage der Texte machen dieses Buch zu einem Lesestoff, der sich streckenweise wie ein Roman liest. Ich bin begeistert. Mehr zum Buch: startinmoskau.html

Die Regisseurin Iris Gusner (*1941) hat von 1960 bis 1966 am „Wsjesojusny Gosudarst-wenny Institut Kinematografii“ (abgekürzt: WGIK) in Moskau studiert und über diese Zeit ein höchst lesenswertes Buch ge-schrieben, das kürzlich in der Schriftenreihe der DEFA-Stif-tung bei Bertz + Fischer erschie-nen ist. Ich schätze die Filme von Iris Gusner – vor allem ALLE MEINE MÄDCHEN und KASKADE RÜCKWÄRTS – sehr und habe mit großem Interesse das Buch „Fantasie und Arbeit“ gelesen, das sie 2009 zusammen mit Helke Sander veröffentlicht hat. In ihrem neuen Buch erinnert sie sich mit erstaunlicher Genauigkeit und spürbarer Empathie an die Ausbildungsjahre in der ältesten Filmhochschule der Welt, gegründet 1919. Ihr wichtigster Lehrer war Michail Romm, der nach NEUN TAGE EINES JAHRES den Dokumentarfilm DER GEWÖHNLICHE FASCHISMUS realisierte. Neben dem Film spielt die Literatur eine große Rolle in diesem Buch. Und natürlich die Politik. Ein Kapitel heißt „Chruschtschow und sein ‚Tauwetter’“. Nach der Ausbildung in Moskau war eine Assistenz bei Konrad Wolfs GOYA-Film Gusners erste Beschäftigung bei der DEFA. Auch Konrad Wolf hatte, zehn Jahre zuvor, am WGIK studiert. Vier ehemalige Studienkolleg*innen sind als Gesprächspartner präsent: der irakische Regisseur Abdul Hadi Al Rawi, der russische Dokumentar-filmregisseur Waleri Chomenko, der DEFA-Regisseur Siegfried Kühn (er begann sein Studium in Moskau 1959) und die polnische Regisseurin Jolanta Omasta. Sie erzählen im O-Ton von ihrer Jugend, ihrer Ausbildung und der anschließenden Arbeit in ihren Heimatländern. Die Vielfalt der Perspektiven und die geschickte Montage der Texte machen dieses Buch zu einem Lesestoff, der sich streckenweise wie ein Roman liest. Ich bin begeistert. Mehr zum Buch: startinmoskau.html

10. Juli 2018

Anton Corbijn

Er ist einer der großen Fotografen der Gegenwart und ein interessan-ter Filmemacher: Anton Corbijn (*1955). Das Bucerius Kunst Forum in Hamburg widmet ihm zur Zeit eine Ausstellung, die noch bis 6. Januar 2019 zu sehen ist. Sie hat den Titel „The Living and the Dead“. Gezeigt werden 120 Fotografien, die zum Teil noch unveröffentlicht sind. Im Verlag Schirmer/Mosel ist gerade ein „Selbstportrait“ von Corbijn erschienen, das auf einem Gespräch mit der französischen Schriftstellerin Maria-Noel Rio basiert. Sehr reflektiert erzählt er von seinem Leben in Holland und in England, von seiner Affinität zur Musik und zur Fotografie, von den unterschiedlichsten Menschen, die ihm in seinem Leben begegnet sind, von seiner Filmarbeit (CONTROL, THE AMERICAN, A MOST WANTED MAN, LIFE), von den Inspirationen durch Andrej Tarkowskij und Jacques Tati, von der speziellen Kunst des Porträtierens und von visueller Poesie. Die 30 Seiten liest man wie im Flug und weiß am Ende deutlich mehr über das Denken und Fühlen dieses Künstlers. 23 Fotos und ein Lebenslauf sind angefügt. Ein kleines, wunderbares Buch. Mehr zur Ausstellung: antoncorbijn106.html Mehr zum Buch: nfohk2bfc92

Er ist einer der großen Fotografen der Gegenwart und ein interessan-ter Filmemacher: Anton Corbijn (*1955). Das Bucerius Kunst Forum in Hamburg widmet ihm zur Zeit eine Ausstellung, die noch bis 6. Januar 2019 zu sehen ist. Sie hat den Titel „The Living and the Dead“. Gezeigt werden 120 Fotografien, die zum Teil noch unveröffentlicht sind. Im Verlag Schirmer/Mosel ist gerade ein „Selbstportrait“ von Corbijn erschienen, das auf einem Gespräch mit der französischen Schriftstellerin Maria-Noel Rio basiert. Sehr reflektiert erzählt er von seinem Leben in Holland und in England, von seiner Affinität zur Musik und zur Fotografie, von den unterschiedlichsten Menschen, die ihm in seinem Leben begegnet sind, von seiner Filmarbeit (CONTROL, THE AMERICAN, A MOST WANTED MAN, LIFE), von den Inspirationen durch Andrej Tarkowskij und Jacques Tati, von der speziellen Kunst des Porträtierens und von visueller Poesie. Die 30 Seiten liest man wie im Flug und weiß am Ende deutlich mehr über das Denken und Fühlen dieses Künstlers. 23 Fotos und ein Lebenslauf sind angefügt. Ein kleines, wunderbares Buch. Mehr zur Ausstellung: antoncorbijn106.html Mehr zum Buch: nfohk2bfc92

08. Juli 2018

Claude Lanzmann

Am vergangenen Donnerstag ist der Dokumentarfilmregisseur Claude Lanzmann im Alter von 92 Jahren in Paris gestorben. Im Mittelpunkt seines Lebenswerks steht der neuneinhalbstündige Film SHOAH (1985), in dem Zeitzeugen des Holocaust aus den Lagern und Ghettos in Auschwitz, Treblinka, Warschau und Vilnius von ihren Erlebnissen erzählen. Es gibt keine Archivbilder, aber Kamerafahrten von den Orten, an denen Jahrzehnte zuvor tausende Juden deportiert oder ermordet wurden. Lanzmann hat eine Autobiografie geschrieben, die 2010 vom Rowohlt Verlag publiziert wurde: „Der patagonische Hase“. Er war seit 1998 Mitglied unserer Sektion der Akademie der Künste, kam auch gelegentlich zu den Mitgliederversammlungen, an denen er sich aktiv beteiligte. Ich habe ihn sehr geschätzt.

Am vergangenen Donnerstag ist der Dokumentarfilmregisseur Claude Lanzmann im Alter von 92 Jahren in Paris gestorben. Im Mittelpunkt seines Lebenswerks steht der neuneinhalbstündige Film SHOAH (1985), in dem Zeitzeugen des Holocaust aus den Lagern und Ghettos in Auschwitz, Treblinka, Warschau und Vilnius von ihren Erlebnissen erzählen. Es gibt keine Archivbilder, aber Kamerafahrten von den Orten, an denen Jahrzehnte zuvor tausende Juden deportiert oder ermordet wurden. Lanzmann hat eine Autobiografie geschrieben, die 2010 vom Rowohlt Verlag publiziert wurde: „Der patagonische Hase“. Er war seit 1998 Mitglied unserer Sektion der Akademie der Künste, kam auch gelegentlich zu den Mitgliederversammlungen, an denen er sich aktiv beteiligte. Ich habe ihn sehr geschätzt.

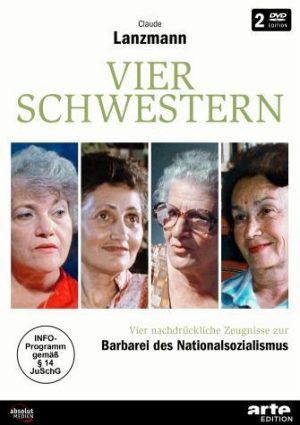

Sein letzter Film entstand 2017. Aus bisher unveröffentlichtem SHOAH-Material montierte Lanzmann in VIER SCHWE-STERN Porträts der Holocaust-Überlebenden Ruth Elias, Ada Lichtman, Paula Biren und Hanna Marton. Eine schwangere Frau, die an den KZ-Arzt Josef Mengele geriet, eine junge Frau, die Ghettopolizistin in Lodz wurde, die Sobibor-Insassin, die beim Aufstand im Oktober 1943 fliehen konnte, und eine junge Ungarin, die durch Freikauf gerettet wurde, erzählen ihre Lebensgeschichten. Bei Absolut Medien ist der Film jetzt auf DVD erschienen. Beeindruckende 4 ½ Stunden, weil die Protago-nistinnen sich so gut erinnern. Mehr zur DVD: VIER+SCHWESTERN . Auch SHOAH in einer restaurierten Fassung und die SHOAH FORTSCHREIBUNGEN sind bei Absolut Medien als DVDs präsent.

Sein letzter Film entstand 2017. Aus bisher unveröffentlichtem SHOAH-Material montierte Lanzmann in VIER SCHWE-STERN Porträts der Holocaust-Überlebenden Ruth Elias, Ada Lichtman, Paula Biren und Hanna Marton. Eine schwangere Frau, die an den KZ-Arzt Josef Mengele geriet, eine junge Frau, die Ghettopolizistin in Lodz wurde, die Sobibor-Insassin, die beim Aufstand im Oktober 1943 fliehen konnte, und eine junge Ungarin, die durch Freikauf gerettet wurde, erzählen ihre Lebensgeschichten. Bei Absolut Medien ist der Film jetzt auf DVD erschienen. Beeindruckende 4 ½ Stunden, weil die Protago-nistinnen sich so gut erinnern. Mehr zur DVD: VIER+SCHWESTERN . Auch SHOAH in einer restaurierten Fassung und die SHOAH FORTSCHREIBUNGEN sind bei Absolut Medien als DVDs präsent.

06. Juli 2018

REVOLVER

Vor zwanzig Jahren wurde die Zeitschrift Revolver gegründet: von Benjamin Heisenberg, Christoph Hochhäusler und Sebastian Kutzli. Im Zentrum des ersten Hefts standen Interviews mit der Produzentin Vibeke Windeløw und dem Regisseur Lars von Trier. Jetzt ist zum runden Geburtstag die Nummer 38 erschienen. Als Herausgeber fugiert inzwischen ein Kollektiv: Benjamin Heisenberg, Christoph Hochhäusler, Franz Müller, Marcus Seibert, Nicolaus Wackerbarth (verantwortlich) und Saskia Walker. Kleine Verspätungen des Erscheinungstermins sind Normalität. Im Impressum steht der 5. Mai, in Wahrheit war es Ende Juni. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist die Kontinuität. Und das Bekenntnis „Wir streiten für einen persönlichen Film, einen Film, der aus dem Standpunkt eines Autors hervorgeht – im Unterschied zu dem Industrieprodukt, das mit einer Zahl im Kopf beginnt.“ Dokumentiert im neuen Heft sind ein Gespräch von Christoph Hochhäusler mit der Filmhistorikerin Marie-Pierre Duhamel über die historische Entwicklung von Dialogen, ein Gespräch von Hochhäusler mit Veronika Franz und Till Kleinert über das Fantastische, ein Dialog von Heinz Emigholz und Zohar Rubinstein („Streetscapes“) und das legendäre Interview von Ulrich Gregor und Heinz Ungureit mit dem Regisseur Wolfgang Staudte aus dem Jahr 1963. Die Abbildungen (auch das Coverfoto) stammen aus dem Film ICH BIN ZWANZIG (1965) von Marlen Chuzijew. Mehr zur Zeitschrift: www.revolver-film.com

Vor zwanzig Jahren wurde die Zeitschrift Revolver gegründet: von Benjamin Heisenberg, Christoph Hochhäusler und Sebastian Kutzli. Im Zentrum des ersten Hefts standen Interviews mit der Produzentin Vibeke Windeløw und dem Regisseur Lars von Trier. Jetzt ist zum runden Geburtstag die Nummer 38 erschienen. Als Herausgeber fugiert inzwischen ein Kollektiv: Benjamin Heisenberg, Christoph Hochhäusler, Franz Müller, Marcus Seibert, Nicolaus Wackerbarth (verantwortlich) und Saskia Walker. Kleine Verspätungen des Erscheinungstermins sind Normalität. Im Impressum steht der 5. Mai, in Wahrheit war es Ende Juni. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist die Kontinuität. Und das Bekenntnis „Wir streiten für einen persönlichen Film, einen Film, der aus dem Standpunkt eines Autors hervorgeht – im Unterschied zu dem Industrieprodukt, das mit einer Zahl im Kopf beginnt.“ Dokumentiert im neuen Heft sind ein Gespräch von Christoph Hochhäusler mit der Filmhistorikerin Marie-Pierre Duhamel über die historische Entwicklung von Dialogen, ein Gespräch von Hochhäusler mit Veronika Franz und Till Kleinert über das Fantastische, ein Dialog von Heinz Emigholz und Zohar Rubinstein („Streetscapes“) und das legendäre Interview von Ulrich Gregor und Heinz Ungureit mit dem Regisseur Wolfgang Staudte aus dem Jahr 1963. Die Abbildungen (auch das Coverfoto) stammen aus dem Film ICH BIN ZWANZIG (1965) von Marlen Chuzijew. Mehr zur Zeitschrift: www.revolver-film.com

05. Juli 2018

Manfred Delling

Heute findet in Pronstorf/Kreis Bad Segeberg die Trauerfeier für den Publizisten Manfred Delling statt, der am 17. Juni im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Er war Dozent für den Bereich Fernsehen an der DFFB seit 1966 und Mit-glied unserer Skatrunde seit ihrer Gründung im Herbst 1969. Natür-lich hat er auch an unseren Skat-reisen nach Moskau und Lenin-grad, New York, Budapest und Georgien teilgenommen. Ende der 80er Jahre gab er die Dozentur an der DFFB auf und verabschiedete sich auch aus der Skatrunde. Man konnte mit ihm heftig streiten: über Literatur, Filme, Fernsehsendun-gen – und über gute und schlechte Karten beim Spiel. Er wohnte in Hamburg, war Lektor beim Rowohlt Verlag, hatte eine Fernseh-kolumne im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, baute dann eine Schmiede in Eilsdorf um und verlegte später seinen Wohnsitz dorthin. Sein Buch „Bonanza & Co.“ war 1976 eine kritische Bestandsaufnahme des Fernsehens als Unterhaltung und Politik. 1995 erschien in der Reihe „Trouvaillen“ ein Band mit über 100 ausgewählten Fernseh-kritiken aus der Zeit von 1964 bis 1993: „Engagement für ein neues Medium“. Er hat die Veränderungen des Fernsehens über alle Jahr-zehnte kritisch verfolgt und immer versucht, dagegen zu halten. In den letzten Jahren haben wir regelmäßig miteinander telefoniert. Ich werde ihn so in Erinnerung behalten, wie er oft war: knorrig. Foto von Malte Ludin (2012).

Heute findet in Pronstorf/Kreis Bad Segeberg die Trauerfeier für den Publizisten Manfred Delling statt, der am 17. Juni im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Er war Dozent für den Bereich Fernsehen an der DFFB seit 1966 und Mit-glied unserer Skatrunde seit ihrer Gründung im Herbst 1969. Natür-lich hat er auch an unseren Skat-reisen nach Moskau und Lenin-grad, New York, Budapest und Georgien teilgenommen. Ende der 80er Jahre gab er die Dozentur an der DFFB auf und verabschiedete sich auch aus der Skatrunde. Man konnte mit ihm heftig streiten: über Literatur, Filme, Fernsehsendun-gen – und über gute und schlechte Karten beim Spiel. Er wohnte in Hamburg, war Lektor beim Rowohlt Verlag, hatte eine Fernseh-kolumne im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, baute dann eine Schmiede in Eilsdorf um und verlegte später seinen Wohnsitz dorthin. Sein Buch „Bonanza & Co.“ war 1976 eine kritische Bestandsaufnahme des Fernsehens als Unterhaltung und Politik. 1995 erschien in der Reihe „Trouvaillen“ ein Band mit über 100 ausgewählten Fernseh-kritiken aus der Zeit von 1964 bis 1993: „Engagement für ein neues Medium“. Er hat die Veränderungen des Fernsehens über alle Jahr-zehnte kritisch verfolgt und immer versucht, dagegen zu halten. In den letzten Jahren haben wir regelmäßig miteinander telefoniert. Ich werde ihn so in Erinnerung behalten, wie er oft war: knorrig. Foto von Malte Ludin (2012).