30. März 2018

Passionsgeschichte

Eine Publikation, die zum heu-tigen Karfreitag passt. Es geht um die Rezeption der Passions-geschichte im Kino. Der Band dokumentiert die Beiträge zu einer Ringvorlesung, die im Herbstsemester 2015 an der Universität Zürich stattfand. Dreißig Texte sind hier zu lesen. Und dies sind die Filme, über die wir darin viel erfahren: LA VIE ET LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST (1902-1905) von Pathé Fréres, FROM THE MANAGER TO THE CROSS (1912) von Sidney Olcott, LA RICOTTA (1962) von Pier Paolo Pasolini, AU HASARD BALTHASAR (1966) von Robert Bresson), SCHREIE UND FLÜSTERN (1972) von Ingmar Bergman, JESUS CHRIST SUPERSTAR (1973) von Norman Jewison, MONTHY PYTHON’S LIFE OF BRIAN (1979) von Terry Jones, THE LAST TEMPTATION OF CHRIST (1988) von Martin Scorsese, JÉSUS DE MONTRÉAL (1989) von Denys Arcand, BREAKING THE WAVES (1996) von Lars von Trier, LA VIE DE JÉSUS (1997) von Bruno Dumont, THE PASSION OF CHRIST (2004) von Mel Gibson, SHANTI SANDESHAM/FRIEDENS-BOTSCHAFT (2004) von P. Chandrasekhar Reddy, THE MILL AND THE CROSS (2011) von Lech Majewski, PIETÀ (2012) von Kim Ki-duk, KREUZWEG (2014) von Dietrich Brüggemann. Die Texte stammen von Marie-Therese Mäder, Roland Cosanday, Reinhold Zwick, Veronika Rall, Harald Matern, Marcus Clauss, Pierre Bühler, Franc Wagner, Susanne Heine, Therese Brugisser-Lanker, Nataie Fritz, Marco Baschera, Stefanie Knauß, Andreas Thier, Konrad Schmid, Lukas Bärfuss, Charles Martig, Peter Schneider, Moisés Mayordomo, Ueli Mäder, Joachim Valentin, Gerd Folkers, Freek I. Bakker, Philippe Bornet, S. Brent Plate, Sigrid Schade, Daria Pezzoli-Olgiati, Marc Chesney, Stefan Orth und Valdo Pezzoli. Umfang: 597 Seiten. Also: Basisliteratur. Mit vielen Abbildungen. Coverfoto: LA RICOTTA. Band 1 der neuen Reihe „Religion, Film und Medien“, die im Schüren Verlag erscheint. Mehr zum Buch: 565-leid-bilder.html

Eine Publikation, die zum heu-tigen Karfreitag passt. Es geht um die Rezeption der Passions-geschichte im Kino. Der Band dokumentiert die Beiträge zu einer Ringvorlesung, die im Herbstsemester 2015 an der Universität Zürich stattfand. Dreißig Texte sind hier zu lesen. Und dies sind die Filme, über die wir darin viel erfahren: LA VIE ET LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST (1902-1905) von Pathé Fréres, FROM THE MANAGER TO THE CROSS (1912) von Sidney Olcott, LA RICOTTA (1962) von Pier Paolo Pasolini, AU HASARD BALTHASAR (1966) von Robert Bresson), SCHREIE UND FLÜSTERN (1972) von Ingmar Bergman, JESUS CHRIST SUPERSTAR (1973) von Norman Jewison, MONTHY PYTHON’S LIFE OF BRIAN (1979) von Terry Jones, THE LAST TEMPTATION OF CHRIST (1988) von Martin Scorsese, JÉSUS DE MONTRÉAL (1989) von Denys Arcand, BREAKING THE WAVES (1996) von Lars von Trier, LA VIE DE JÉSUS (1997) von Bruno Dumont, THE PASSION OF CHRIST (2004) von Mel Gibson, SHANTI SANDESHAM/FRIEDENS-BOTSCHAFT (2004) von P. Chandrasekhar Reddy, THE MILL AND THE CROSS (2011) von Lech Majewski, PIETÀ (2012) von Kim Ki-duk, KREUZWEG (2014) von Dietrich Brüggemann. Die Texte stammen von Marie-Therese Mäder, Roland Cosanday, Reinhold Zwick, Veronika Rall, Harald Matern, Marcus Clauss, Pierre Bühler, Franc Wagner, Susanne Heine, Therese Brugisser-Lanker, Nataie Fritz, Marco Baschera, Stefanie Knauß, Andreas Thier, Konrad Schmid, Lukas Bärfuss, Charles Martig, Peter Schneider, Moisés Mayordomo, Ueli Mäder, Joachim Valentin, Gerd Folkers, Freek I. Bakker, Philippe Bornet, S. Brent Plate, Sigrid Schade, Daria Pezzoli-Olgiati, Marc Chesney, Stefan Orth und Valdo Pezzoli. Umfang: 597 Seiten. Also: Basisliteratur. Mit vielen Abbildungen. Coverfoto: LA RICOTTA. Band 1 der neuen Reihe „Religion, Film und Medien“, die im Schüren Verlag erscheint. Mehr zum Buch: 565-leid-bilder.html

29. März 2018

„Die Sünde der Frau“

Die holländische Autorin Connie Palmen porträtiert in sehr lesenswerten Essays vier Frauen, die Ruhm erlangt, aber sich selbst zerstört haben: Marilyn Monroe (1926-1962), Marguerite Duras (1914-1996), Jane Bowles (1917-1973) und Patricia Highsmith (1921-1995). Sie beschreibt ihr Leben – früher Verlust oder Fehlen des Vaters, komplexe Beziehung zur Mutter, Wechsel der Namen (eigentlich hießen sie Norma Jean Baker, Marguerite Donnadieu, Jane Auer, Mary Patricia Plangman), individuelle Ausbildung, Abhängigkeit von Tabletten oder Alkohol, Ruhm und Einsamkeit, Sexualität, Regelverletzungen, Tod – und würdigt ihr künstlerisches Schaffen. Eine „Handreichung für die Lektüre“ leitet den Band ein, der soeben im Diogenes Verlag erschienen ist. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Keine Abbildungen. Coverfoto: MM (1953). Mehr zum Buch: 9783257070224.html

Die holländische Autorin Connie Palmen porträtiert in sehr lesenswerten Essays vier Frauen, die Ruhm erlangt, aber sich selbst zerstört haben: Marilyn Monroe (1926-1962), Marguerite Duras (1914-1996), Jane Bowles (1917-1973) und Patricia Highsmith (1921-1995). Sie beschreibt ihr Leben – früher Verlust oder Fehlen des Vaters, komplexe Beziehung zur Mutter, Wechsel der Namen (eigentlich hießen sie Norma Jean Baker, Marguerite Donnadieu, Jane Auer, Mary Patricia Plangman), individuelle Ausbildung, Abhängigkeit von Tabletten oder Alkohol, Ruhm und Einsamkeit, Sexualität, Regelverletzungen, Tod – und würdigt ihr künstlerisches Schaffen. Eine „Handreichung für die Lektüre“ leitet den Band ein, der soeben im Diogenes Verlag erschienen ist. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Keine Abbildungen. Coverfoto: MM (1953). Mehr zum Buch: 9783257070224.html

28. März 2018

Audio History des Films

In drei umfangreichen Essays wird das Verhältnis von Filmton und Geschichte untersucht. Winfried Pauleit erinnert uns bei seiner Spurensuche nach „Sonic Icons“ zunächst an den Stummfilm MENSCHEN AM SONNTAG (1930) von Robert Siodmak und Edgar G. Ulmer, der interessante Differenzver-hältnisse zwischen Phono-grafie, Fotografie und Schrift aufweist. Als Modell einer Audio History des Films dient ihm A SONG IS BORN (1948) von Howard Hawks. Dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf zwei Filme von Agnès Varda: den Fotofilm SALUT LES CUBAINS (1963) und den autobiografischen Film LES PLAGES D’AGNÈS (2008), die sehr präzise mit dem Ton umgehen. Um Realitätseffekte geht es schließlich in THE KING’S SPEECH (2010). Rasmus Greiner beschäftigt sich mit Sound Design und Geschichte („Auditive Histosphäre“) und untersucht in diesem Zusammenhang drei Filme: THE KING’S SPEECH (Auditives Modellieren von Geschichte), APOCALYPSE NOW (1979) von Francis Ford Coppola (Auditives Erfahren von Geschichte) und WALTZ WITH BASHIR (2008) von Ari Folman (Auditives Reflektieren von Geschichte). Mattias Frey untersucht Sprache und Dialekt im Geschichtsfilm („Authentizitäts-gefühl“). Er nennt viele Beispiele dafür, wie der Filmton mit Musik, Dialog, Dialekt und Sprache ein Authentizitätsgefühl produziert. Als vertiefende Fallstudien nutzt er die Filme ZODIAC (2007) von David Fincher, THE KING’S SPEECH und DAS WUNDER VON BERN (2003) von Sönke Wortmann. Alle drei Texte erfüllen ihre hohen Ansprüche durch konkrete Befunde. Mit Abbildungen in beeindruckender Qualität. Coverfoto: THE KING’S SPEECH. Ein beigefügter Stick enthält 23 Filmausschnitte. Band 1 der neuen Buchreihe „Film und Geschichte“, die von der Universität Bremen verantwortet wird. Mehr zum Buch: audiohistory.html

In drei umfangreichen Essays wird das Verhältnis von Filmton und Geschichte untersucht. Winfried Pauleit erinnert uns bei seiner Spurensuche nach „Sonic Icons“ zunächst an den Stummfilm MENSCHEN AM SONNTAG (1930) von Robert Siodmak und Edgar G. Ulmer, der interessante Differenzver-hältnisse zwischen Phono-grafie, Fotografie und Schrift aufweist. Als Modell einer Audio History des Films dient ihm A SONG IS BORN (1948) von Howard Hawks. Dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf zwei Filme von Agnès Varda: den Fotofilm SALUT LES CUBAINS (1963) und den autobiografischen Film LES PLAGES D’AGNÈS (2008), die sehr präzise mit dem Ton umgehen. Um Realitätseffekte geht es schließlich in THE KING’S SPEECH (2010). Rasmus Greiner beschäftigt sich mit Sound Design und Geschichte („Auditive Histosphäre“) und untersucht in diesem Zusammenhang drei Filme: THE KING’S SPEECH (Auditives Modellieren von Geschichte), APOCALYPSE NOW (1979) von Francis Ford Coppola (Auditives Erfahren von Geschichte) und WALTZ WITH BASHIR (2008) von Ari Folman (Auditives Reflektieren von Geschichte). Mattias Frey untersucht Sprache und Dialekt im Geschichtsfilm („Authentizitäts-gefühl“). Er nennt viele Beispiele dafür, wie der Filmton mit Musik, Dialog, Dialekt und Sprache ein Authentizitätsgefühl produziert. Als vertiefende Fallstudien nutzt er die Filme ZODIAC (2007) von David Fincher, THE KING’S SPEECH und DAS WUNDER VON BERN (2003) von Sönke Wortmann. Alle drei Texte erfüllen ihre hohen Ansprüche durch konkrete Befunde. Mit Abbildungen in beeindruckender Qualität. Coverfoto: THE KING’S SPEECH. Ein beigefügter Stick enthält 23 Filmausschnitte. Band 1 der neuen Buchreihe „Film und Geschichte“, die von der Universität Bremen verantwortet wird. Mehr zum Buch: audiohistory.html

27. März 2018

Die Schönheit des Betrachters

Was geschieht in den Gesichtern von Zuschau-erinnen und Zuschauern, wenn sie in der Dunkel-heit des Kinos einen Film sehen, wenn sie lachen oder weinen, wenn sie erschrecken oder gerührt sind? Der Filmemacher und Fotograf Claudius Beutler dokumentiert in diesem Buch die Reak-tionen von 33 Menschen, die es ihm erlaubt haben, sie während der Vorfüh-rung eines Films mit einer speziellen Kamera zu beobachten, 16 Frauen, 14 Männer, drei Kinder. Zwölf sehr unterschiedliche Filme sind Auslöser von Gefühlen, darunter WICKI AUF GROSSER FAHRT von Christian Ditter, MELANCHOLIA von Lars von Trier, HALT AUF FREIER STRECKE von Andreas Dresen, CONTAGION von Steven Soderbergh, DREIVIERTELMOND von Christian Zübert, DIE HAUT, IN DER ICH WOHNE von Pedro Almodóvar. Augen und Mund dominieren im Ausdruck der Gefühle, gelegentlich kommen auch Hände ins Spiel, die Kameraperspektiven wechseln, Schwarzweiß überwiegt gegenüber Farbe. Fotografiert wurde in München und Berlin, die Kinos werden nicht genannt, aber die Titel der jeweiligen Filme und die Vornamen der Protagonisten. Es ist ein Bilderbuch, zur Textebene tragen Kommentare der Herausgeber (neben Beutler ist dies Johanna Niermann), Zitate von Filmschaffenden (Andreas Dresen, Angelina Maccarone, Christian Petzold, Götz Spielmann, Anna Ditges, Dominik Graf, Stanislaw Mucha), die vom Herausgeberduo interviewt wurden, und kurze wissenschaftliche Äußerungen bei. Eine interessante Publikation. Mehr zum Buch: WrfDxOn-BW8

Was geschieht in den Gesichtern von Zuschau-erinnen und Zuschauern, wenn sie in der Dunkel-heit des Kinos einen Film sehen, wenn sie lachen oder weinen, wenn sie erschrecken oder gerührt sind? Der Filmemacher und Fotograf Claudius Beutler dokumentiert in diesem Buch die Reak-tionen von 33 Menschen, die es ihm erlaubt haben, sie während der Vorfüh-rung eines Films mit einer speziellen Kamera zu beobachten, 16 Frauen, 14 Männer, drei Kinder. Zwölf sehr unterschiedliche Filme sind Auslöser von Gefühlen, darunter WICKI AUF GROSSER FAHRT von Christian Ditter, MELANCHOLIA von Lars von Trier, HALT AUF FREIER STRECKE von Andreas Dresen, CONTAGION von Steven Soderbergh, DREIVIERTELMOND von Christian Zübert, DIE HAUT, IN DER ICH WOHNE von Pedro Almodóvar. Augen und Mund dominieren im Ausdruck der Gefühle, gelegentlich kommen auch Hände ins Spiel, die Kameraperspektiven wechseln, Schwarzweiß überwiegt gegenüber Farbe. Fotografiert wurde in München und Berlin, die Kinos werden nicht genannt, aber die Titel der jeweiligen Filme und die Vornamen der Protagonisten. Es ist ein Bilderbuch, zur Textebene tragen Kommentare der Herausgeber (neben Beutler ist dies Johanna Niermann), Zitate von Filmschaffenden (Andreas Dresen, Angelina Maccarone, Christian Petzold, Götz Spielmann, Anna Ditges, Dominik Graf, Stanislaw Mucha), die vom Herausgeberduo interviewt wurden, und kurze wissenschaftliche Äußerungen bei. Eine interessante Publikation. Mehr zum Buch: WrfDxOn-BW8

25. März 2018

KU’DAMM 59 (2018)

In der vergangenen Woche wur-den vom ZDF die drei Folgen des Fernsehfilms KU’DAMM 59 ausgestrahlt, die Fortsetzung von KU’DAMM 56 (2016). Das Drehbuch stammte wieder von Annette Hess, Regie führte Sven Bohse, produziert hat Nico Hofmann. Die Geschichte der Tanzschulinhaberin Caterina Schöllack (gespielt von Claudia Michselsen) und ihrer drei Töchter Helga (Maria Ehrich), Monika (Sonja Gerhardt) und Eva (Emilia Schüle) ist ein unterhaltsamer Blick zurück in ein Westberlin, an das man sich kaum noch erinnern kann. Geschlech-terrollen und Moralbegriffe waren Ende der 1950er Jahre total anders definiert. Als Monika hochschwanger von ihrer Mutter Hilfe erwartet, wird sie wortlos abgewiesen. Das Kind Dorli kommt dann bei der älteren Schwester Helga zur Pflege unter, Monika mutiert zur Tante, wird aber wieder in der Familie aufgenommen. Mit ihrem Partner Freddy (Tristan Pütter) tritt sie als Duo „Nicki und Freddy“ live und vor der Kamera auf. Die Mutter Caterina verliebt sich in den Regisseur Kurt Moser (Ulrich Noethen), ihre beiden anderen Töchter Helga und Eva haben größte Eheprobleme, die sie auf unterschiedliche Weise zu lösen versuchen. Eva leidet unter der Eifersucht ihres Mannes, des Arztes Prof. Dr. Jürgen Fassbender (Heino Ferch), der nicht vor Gewalt zurückschreckt. Helga stellt fest, dass sich ihr Mann Wolfgang (August Wittgenstein) in einen Kollegen verliebt hat. Es sind vor allem die Darstellerinnen und Darsteller, die dem Film seine Glaubwürdigkeit verleihen. Ab Ende April gibt es KU’DAMM 59 auf DVD und Blu-ray. Mehr zur DVD: ku-damm-59-dvd.html

In der vergangenen Woche wur-den vom ZDF die drei Folgen des Fernsehfilms KU’DAMM 59 ausgestrahlt, die Fortsetzung von KU’DAMM 56 (2016). Das Drehbuch stammte wieder von Annette Hess, Regie führte Sven Bohse, produziert hat Nico Hofmann. Die Geschichte der Tanzschulinhaberin Caterina Schöllack (gespielt von Claudia Michselsen) und ihrer drei Töchter Helga (Maria Ehrich), Monika (Sonja Gerhardt) und Eva (Emilia Schüle) ist ein unterhaltsamer Blick zurück in ein Westberlin, an das man sich kaum noch erinnern kann. Geschlech-terrollen und Moralbegriffe waren Ende der 1950er Jahre total anders definiert. Als Monika hochschwanger von ihrer Mutter Hilfe erwartet, wird sie wortlos abgewiesen. Das Kind Dorli kommt dann bei der älteren Schwester Helga zur Pflege unter, Monika mutiert zur Tante, wird aber wieder in der Familie aufgenommen. Mit ihrem Partner Freddy (Tristan Pütter) tritt sie als Duo „Nicki und Freddy“ live und vor der Kamera auf. Die Mutter Caterina verliebt sich in den Regisseur Kurt Moser (Ulrich Noethen), ihre beiden anderen Töchter Helga und Eva haben größte Eheprobleme, die sie auf unterschiedliche Weise zu lösen versuchen. Eva leidet unter der Eifersucht ihres Mannes, des Arztes Prof. Dr. Jürgen Fassbender (Heino Ferch), der nicht vor Gewalt zurückschreckt. Helga stellt fest, dass sich ihr Mann Wolfgang (August Wittgenstein) in einen Kollegen verliebt hat. Es sind vor allem die Darstellerinnen und Darsteller, die dem Film seine Glaubwürdigkeit verleihen. Ab Ende April gibt es KU’DAMM 59 auf DVD und Blu-ray. Mehr zur DVD: ku-damm-59-dvd.html

23. März 2018

„Schräge Typen“

Tom Hanks (*1956) ist Schau-spieler (zurzeit kann man ihn in unseren Kinos als Chefredakteur der Washington Post in Steven Spielbergs Film DIE VERLE-GERIN sehen), Produzent, gele-gentlich Regisseur und nun auch Buchautor. Im Piper Verlag ist gerade eine durchaus lesens-werte Sammlung von Stories erschienen: „Schräge Typen“, ins Deutsche übersetzt von Werner Löcher-Lawrence. Zwölf Kurzgeschichten und vier Kolumnen des fiktiven Zeitungsreporters Hank Fiset fügen sich zu einem schönen Spektrum amerikanischer Denk- und Lebensweisen. Es geht um Erfolg – im Beruf, im Sport – , um Beziehungsprobleme und Generationskonflikte, um Freundschaften, auch um Träume, die man vom Leben hat. Als Leser unternimmt man mit Tom Hanks Zeitreisen, mehrere Geschichten spielen mit genauer Datierung in den 1970er Jahren, in einer Episode umrunden wir in einer Raumkapsel den Mond. Es gibt einige wiederkehrende Personen, aber auch immer wieder neue Figuren, die unser Interesse auf sich ziehen. Am Ende erleben wir, wie Steve Wong auf der Bowlingbahn ein Strike nach dem anderen gelingt, er spielt einfach perfekt. In allen Geschichten spielen Schreibmaschinen eine Rolle, und die Typen im Titel verweisen durchaus auf die alten Geräte, die, wie man weiß, von Tom Hanks leidenschaftlich gesammelt werden; er hat 250 Stück, darunter eine alte „Erika“ aus der DDR. Mehr zum Buch: isbn-978-3-492-05717-2

Tom Hanks (*1956) ist Schau-spieler (zurzeit kann man ihn in unseren Kinos als Chefredakteur der Washington Post in Steven Spielbergs Film DIE VERLE-GERIN sehen), Produzent, gele-gentlich Regisseur und nun auch Buchautor. Im Piper Verlag ist gerade eine durchaus lesens-werte Sammlung von Stories erschienen: „Schräge Typen“, ins Deutsche übersetzt von Werner Löcher-Lawrence. Zwölf Kurzgeschichten und vier Kolumnen des fiktiven Zeitungsreporters Hank Fiset fügen sich zu einem schönen Spektrum amerikanischer Denk- und Lebensweisen. Es geht um Erfolg – im Beruf, im Sport – , um Beziehungsprobleme und Generationskonflikte, um Freundschaften, auch um Träume, die man vom Leben hat. Als Leser unternimmt man mit Tom Hanks Zeitreisen, mehrere Geschichten spielen mit genauer Datierung in den 1970er Jahren, in einer Episode umrunden wir in einer Raumkapsel den Mond. Es gibt einige wiederkehrende Personen, aber auch immer wieder neue Figuren, die unser Interesse auf sich ziehen. Am Ende erleben wir, wie Steve Wong auf der Bowlingbahn ein Strike nach dem anderen gelingt, er spielt einfach perfekt. In allen Geschichten spielen Schreibmaschinen eine Rolle, und die Typen im Titel verweisen durchaus auf die alten Geräte, die, wie man weiß, von Tom Hanks leidenschaftlich gesammelt werden; er hat 250 Stück, darunter eine alte „Erika“ aus der DDR. Mehr zum Buch: isbn-978-3-492-05717-2

22. März 2018

Krieg und Liebe

Der Schriftsteller Erich Maria Remarque (1898-1970), der mit dem Roman „Im Westen nichts Neues“ 1929 sein international erfolgreichstes Buch publizierte, war dreimal verheiratet (zwei-mal mit derselben Frau) und hatte in seinem Leben viele Liebesbeziehungen und Affären, am bekanntesten ist wohl die Liaison mit Marlene Dietrich, die 1935 oder 36 in Venedig begann. Hans Boeters, im Hauptberuf Patentanwalt, thematisiert in seinem Roman „Krieg und Liebe“ das Verhältnis von Remarque zu den Frauen, beginnend mit den traumatisierenden Erfahrungen als Kind, dessen Mutter dem älteren Bruder Arthur mehr Liebe zukommen ließ; Arthur starb mit fünf Jahren. Die wichtigsten Lebensstationen von Remarque waren Osnabrück (sein Geburtsort), Hannover, Berlin und ab 1932 Porto Ronco im Tessin; längere Aufenthalte in Paris, New York und Los Angeles haben meist berufliche Gründe. Dem Autor standen für seine Recherchen viele Quellen zur Verfügung, vor allem konnte er aus Briefen und Tagebüchern zitieren, die inzwischen publiziert sind. Boeters fokussiert seinen eigenen Text auf entscheidende Begegnungen und Momente, die er erstaunlich präzise beschreibt. Eine wichtige Rolle spielen dabei Kleidung, Blicke, Körpersprache, Schauplätze, Atmosphäre, Alkohol, Zigaretten. Es gibt Momente, wo die Detailverliebtheit nervt, da kann man auch ein paar Seiten auslassen. Aus der Filmwelt sind nicht nur Marlene Dietrich und Remarques dritte Ehefrau, Paulette Goddard, präsent, sondern auch Hedy Lamarr, Greta Garbo, Gloria Swanson, Walther Ruttmann, Josef von Sternberg, Charles Chaplin und viele andere. Ohne Abbildungen, mit Zeittafel. Coverfoto: Remarque mit Paulette Goddard. Mehr zum Buch: krieg-und-liebe/

Der Schriftsteller Erich Maria Remarque (1898-1970), der mit dem Roman „Im Westen nichts Neues“ 1929 sein international erfolgreichstes Buch publizierte, war dreimal verheiratet (zwei-mal mit derselben Frau) und hatte in seinem Leben viele Liebesbeziehungen und Affären, am bekanntesten ist wohl die Liaison mit Marlene Dietrich, die 1935 oder 36 in Venedig begann. Hans Boeters, im Hauptberuf Patentanwalt, thematisiert in seinem Roman „Krieg und Liebe“ das Verhältnis von Remarque zu den Frauen, beginnend mit den traumatisierenden Erfahrungen als Kind, dessen Mutter dem älteren Bruder Arthur mehr Liebe zukommen ließ; Arthur starb mit fünf Jahren. Die wichtigsten Lebensstationen von Remarque waren Osnabrück (sein Geburtsort), Hannover, Berlin und ab 1932 Porto Ronco im Tessin; längere Aufenthalte in Paris, New York und Los Angeles haben meist berufliche Gründe. Dem Autor standen für seine Recherchen viele Quellen zur Verfügung, vor allem konnte er aus Briefen und Tagebüchern zitieren, die inzwischen publiziert sind. Boeters fokussiert seinen eigenen Text auf entscheidende Begegnungen und Momente, die er erstaunlich präzise beschreibt. Eine wichtige Rolle spielen dabei Kleidung, Blicke, Körpersprache, Schauplätze, Atmosphäre, Alkohol, Zigaretten. Es gibt Momente, wo die Detailverliebtheit nervt, da kann man auch ein paar Seiten auslassen. Aus der Filmwelt sind nicht nur Marlene Dietrich und Remarques dritte Ehefrau, Paulette Goddard, präsent, sondern auch Hedy Lamarr, Greta Garbo, Gloria Swanson, Walther Ruttmann, Josef von Sternberg, Charles Chaplin und viele andere. Ohne Abbildungen, mit Zeittafel. Coverfoto: Remarque mit Paulette Goddard. Mehr zum Buch: krieg-und-liebe/

21. März 2018

Suchers Welt: Film

Er war in den 1980er und 90er Jahren Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, als Peter Buchka dort für den Film zuständig war, dem er offenbar viel zu verdanken hat. Jetzt leitet C. Bernd Sucher den Studiengang Theater-, Film- und Fernsehkritik an der HFF in München, verantwortet die Vortragsreihe „Suchers Leiden-schaften“ und publiziert die Buchreihe „Suchers Welt“. Nach den Bänden über Theater, Musik, Literatur ist bei Droemer der Band über den Film erschienen: 49 „leidenschaftliche Empfehlungen“. Warum 49? Weil dem Autor die Quersumme 13 gefällt. Natürlich kann man über die Auswahl streiten. Sie ist dominiert von Filmen, in denen es um die Aufarbeitung von Geschichte geht (THE GREAT DICTATOR von Charles Chaplin, DER PIANIST von Roman Polanski, HIROSHIMA, MON AMOUR von Alain Resnais, ROM, OFFENE STADT von Roberto Rossellini, SCHINDLERS LIST von Steven Spielberg, THE ROAD TO GUANTÁNAMO von Michael Winterbottom, SNOWDEN von Oliver Stone). Drei deutsche Filme sind dabei: M von Fritz Lang, QUERELLE von Rainer Werner Fassbinder (der nicht mein Lieblingsfilm von ihm ist) und DAS LEBEN DER ANDEREN von Florian Henckel von Donnersmarck. Als Klassiker sind PANZERKREUZER POTEMKIN von Sergej Eisenstein, TO BE OR NOT TO BE von Ernst Lubitsch, THE MALTESE FALCON von John Huston, LES ENFANTS DU PARADISE von Marcel Carné, GONE WITH THE WIND von Victor Fleming, THE THIRD MAN von Carol Reed, LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT von Jacques Tati, RASHOMON von Akira Kurosawa, DAS SIEBTE SIEGEL von Ingmar Bergman, SOME LIKE IT HOT von Billy Wilder, À BOUT DE SOUFFLE von Jean-Luc Godard, JULES ET JIM von François Truffaut, CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR von Luis Buñuel berücksichtigt. Einverstanden bin ich mit HABLE CON ELLA von Pedro Almodóvar, WALTZ WITH BASHIR von Ari Folman, PROSPERO’S BOOKS von Peter Greenaway, L’AMOUR von Michael Haneke, LE HAVRE von Aki Kaurismäki, BARRY LYNDON von Stanley Kubrick, L’AMI DE MON AMIE von Eric Rohmer, DEPARTED von Martin Scorsese, PULP FICTION von Quentin Tarantino, NOSTALGHIA von Andrej Tarkowski, MELANCHOLIA von Lars von Trier, DAS FEST von Thomas Vinterberg. Zwei Filme habe ich nicht gesehen: DIE BAND VON NEBENAN von Eran Kolorin und LEBANON von Samuel Maoz. Aber müssen DER NAME DER ROSE von Jean-Jacques Annaud, LA VITA È BELLA von Roberto Benigni, MUCH ADO ABOUT NOTHING von Kenneth Branagh, LA FLEUR DU MAL von Claude Chabrol, MISSION: IMPOSSIBLE von Brian De Palma, THE LORD OF THE RINGS von Peter Jackson oder BEN HUR von William Wyler wirklich dabei sein, wenn kein Film von John Ford, Alfred Hitchcock und Yasujiro Ozu empfohlen wird? Und: es gibt keinen Film, bei dem eine Frau Regie geführt hat. Ohne Abbildungen. Mehr zum Buch: suchers-welt-film

Er war in den 1980er und 90er Jahren Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, als Peter Buchka dort für den Film zuständig war, dem er offenbar viel zu verdanken hat. Jetzt leitet C. Bernd Sucher den Studiengang Theater-, Film- und Fernsehkritik an der HFF in München, verantwortet die Vortragsreihe „Suchers Leiden-schaften“ und publiziert die Buchreihe „Suchers Welt“. Nach den Bänden über Theater, Musik, Literatur ist bei Droemer der Band über den Film erschienen: 49 „leidenschaftliche Empfehlungen“. Warum 49? Weil dem Autor die Quersumme 13 gefällt. Natürlich kann man über die Auswahl streiten. Sie ist dominiert von Filmen, in denen es um die Aufarbeitung von Geschichte geht (THE GREAT DICTATOR von Charles Chaplin, DER PIANIST von Roman Polanski, HIROSHIMA, MON AMOUR von Alain Resnais, ROM, OFFENE STADT von Roberto Rossellini, SCHINDLERS LIST von Steven Spielberg, THE ROAD TO GUANTÁNAMO von Michael Winterbottom, SNOWDEN von Oliver Stone). Drei deutsche Filme sind dabei: M von Fritz Lang, QUERELLE von Rainer Werner Fassbinder (der nicht mein Lieblingsfilm von ihm ist) und DAS LEBEN DER ANDEREN von Florian Henckel von Donnersmarck. Als Klassiker sind PANZERKREUZER POTEMKIN von Sergej Eisenstein, TO BE OR NOT TO BE von Ernst Lubitsch, THE MALTESE FALCON von John Huston, LES ENFANTS DU PARADISE von Marcel Carné, GONE WITH THE WIND von Victor Fleming, THE THIRD MAN von Carol Reed, LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT von Jacques Tati, RASHOMON von Akira Kurosawa, DAS SIEBTE SIEGEL von Ingmar Bergman, SOME LIKE IT HOT von Billy Wilder, À BOUT DE SOUFFLE von Jean-Luc Godard, JULES ET JIM von François Truffaut, CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR von Luis Buñuel berücksichtigt. Einverstanden bin ich mit HABLE CON ELLA von Pedro Almodóvar, WALTZ WITH BASHIR von Ari Folman, PROSPERO’S BOOKS von Peter Greenaway, L’AMOUR von Michael Haneke, LE HAVRE von Aki Kaurismäki, BARRY LYNDON von Stanley Kubrick, L’AMI DE MON AMIE von Eric Rohmer, DEPARTED von Martin Scorsese, PULP FICTION von Quentin Tarantino, NOSTALGHIA von Andrej Tarkowski, MELANCHOLIA von Lars von Trier, DAS FEST von Thomas Vinterberg. Zwei Filme habe ich nicht gesehen: DIE BAND VON NEBENAN von Eran Kolorin und LEBANON von Samuel Maoz. Aber müssen DER NAME DER ROSE von Jean-Jacques Annaud, LA VITA È BELLA von Roberto Benigni, MUCH ADO ABOUT NOTHING von Kenneth Branagh, LA FLEUR DU MAL von Claude Chabrol, MISSION: IMPOSSIBLE von Brian De Palma, THE LORD OF THE RINGS von Peter Jackson oder BEN HUR von William Wyler wirklich dabei sein, wenn kein Film von John Ford, Alfred Hitchcock und Yasujiro Ozu empfohlen wird? Und: es gibt keinen Film, bei dem eine Frau Regie geführt hat. Ohne Abbildungen. Mehr zum Buch: suchers-welt-film

20. März 2018

2001. A SPACE ODYSSEY

Heute Abend wird im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main von der neuen Direktorin Ellen Harrington die Ausstel-lung „Kubricks 2001. 50 Jahre A Space Odyssey“ eröffnet. Im Schüren Verlag ist als Begleit-publikation das Buch „201 x 2001 – Fragen und Antworten mit allem Wissenswerten zu Stanley Kubricks ODYSSEE IM WELTRAUM“ erschienen. Der Autor, Nils Daniel Peiler, ist Ko-Kurator der Ausstellung; er schreibt zurzeit an der Univer-sität Heidelberg seine Disserta-tion zur künstlerischen Rezeption des Kubrick-Films. Das jetzt vorliegende kleine Buch ist sachkundig und originell. Die Fragen werden in alphabetischer Reihenfolge gestellt, beginnend mit „001 Wie lautet der Arbeitstitel des Films?“ (Antwort: JOURNEY BEYOND THE STARS), endend mit „201 Welche sozialen Ereignisse bestimmen den Zeitgeist der Entstehung des Films?“ (in der längeren Antwort wird daran erinnert, dass zwei Tage nach der Premiere von 2001 der schwarze Bürgerrechtsaktivist Martin Luther King jr. ermordet wurde). In den Fragen spielen Affen, der Autor Arthur C. Clark, die Erfindungen des Films, die Farben, HAL, die Kosten, die Knochen, der Monolith, die Motive, die Rechte mehrfach eine Rolle. Keine Abbildungen, aber eine wunderbare Lektüre für alle, die den Film lieben. Mehr zum Buch: 576-201-x-2001.html

Heute Abend wird im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main von der neuen Direktorin Ellen Harrington die Ausstel-lung „Kubricks 2001. 50 Jahre A Space Odyssey“ eröffnet. Im Schüren Verlag ist als Begleit-publikation das Buch „201 x 2001 – Fragen und Antworten mit allem Wissenswerten zu Stanley Kubricks ODYSSEE IM WELTRAUM“ erschienen. Der Autor, Nils Daniel Peiler, ist Ko-Kurator der Ausstellung; er schreibt zurzeit an der Univer-sität Heidelberg seine Disserta-tion zur künstlerischen Rezeption des Kubrick-Films. Das jetzt vorliegende kleine Buch ist sachkundig und originell. Die Fragen werden in alphabetischer Reihenfolge gestellt, beginnend mit „001 Wie lautet der Arbeitstitel des Films?“ (Antwort: JOURNEY BEYOND THE STARS), endend mit „201 Welche sozialen Ereignisse bestimmen den Zeitgeist der Entstehung des Films?“ (in der längeren Antwort wird daran erinnert, dass zwei Tage nach der Premiere von 2001 der schwarze Bürgerrechtsaktivist Martin Luther King jr. ermordet wurde). In den Fragen spielen Affen, der Autor Arthur C. Clark, die Erfindungen des Films, die Farben, HAL, die Kosten, die Knochen, der Monolith, die Motive, die Rechte mehrfach eine Rolle. Keine Abbildungen, aber eine wunderbare Lektüre für alle, die den Film lieben. Mehr zum Buch: 576-201-x-2001.html

18. März 2018

Zwei Filme über Romy Schneider

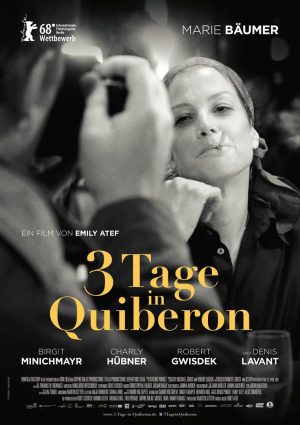

Der Film 3 TAGE IN QUIBE-RON von Emily Atef lief im Wettbewerb der Berlinale. Er zeigt Romy Schneider (gespielt von Marie Bäumer) 1981 bei einem Kuraufenthalt in der Bretagne. Ihre Freundin Hilde (Birgit Minichmayr), die in Wien als Restauratorin arbeitet, besucht sie. Es gibt eine Interview-Verabredung mit dem Stern-Journalisten Michael Jürgs (Robert Gwisdek) und dem Fotografen Robert Lebeck (Charly Hübner). Wir sind Zeugen, wie Romy ihre guten Vorsätze über Bord wirft (kein Alkohol), wie ihre Stimmungen schwanken und wie sie im Interview ihre Positionen formuliert. Am Ende bricht sie sich beim Fotografieren an der Felsküste den Fußknöchel. Gedreht in Schwarzweiß. Mich hat der Film vor allem wegen der starken schauspielerischen Leistungen sehr beeindruckt. Mit insgesamt zehn Lola-Nominierungen geht er ins Rennen um die Deutschen Filmpreise, die am 27. April vergeben werden. In unseren Kinos ist 3 TAGE IN QUIBERON ab 12. April zu sehen. Mehr zum Film: 248993.html

Der Film 3 TAGE IN QUIBE-RON von Emily Atef lief im Wettbewerb der Berlinale. Er zeigt Romy Schneider (gespielt von Marie Bäumer) 1981 bei einem Kuraufenthalt in der Bretagne. Ihre Freundin Hilde (Birgit Minichmayr), die in Wien als Restauratorin arbeitet, besucht sie. Es gibt eine Interview-Verabredung mit dem Stern-Journalisten Michael Jürgs (Robert Gwisdek) und dem Fotografen Robert Lebeck (Charly Hübner). Wir sind Zeugen, wie Romy ihre guten Vorsätze über Bord wirft (kein Alkohol), wie ihre Stimmungen schwanken und wie sie im Interview ihre Positionen formuliert. Am Ende bricht sie sich beim Fotografieren an der Felsküste den Fußknöchel. Gedreht in Schwarzweiß. Mich hat der Film vor allem wegen der starken schauspielerischen Leistungen sehr beeindruckt. Mit insgesamt zehn Lola-Nominierungen geht er ins Rennen um die Deutschen Filmpreise, die am 27. April vergeben werden. In unseren Kinos ist 3 TAGE IN QUIBERON ab 12. April zu sehen. Mehr zum Film: 248993.html

1966 hat Hans-Jürgen Syber-berg für das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks das dokumentarische Feature ROMY – PORTAIT EINES GESICHTS gedreht. Der Film wurde inzwischen in der erweiterten Form des Director’s Cut vom Filmmuseum München restauriert und digitalisier, er liegt jetzt als DVD in der Reihe der „Fernsehjuwelen“ vor. Drei Tage hat Syberberg die damals 27jährige Schauspielerin in Kitzbühel besucht, sie beim Skilaufen beobachtet und ausführlich mit ihr gesprochen. Das Interview in der zweiten Hälfte des Films ist eindeutig der Höhepunkt des Films. Die Kamera bleibt meist nahe am Gesicht, Romy spricht von ihren Hoffnungen und Sehnsüchten, sie hat Deutschland inzwischen verlassen, lebt in Paris, hat u.a. mit Orson Welles und Anthony Perkins den Film LE PROCÈS gedreht und mit Michel Piccoli LA VOLEUSE. Aus beiden Filmen sind Ausschnitte zu sehen. Syberbergs Film ist effektvoll montiert, es entsteht eine große Nähe zur Protagonistin. Zu den Extras gehört ein 30-Minuten-Interview mit Renate Seydel, die zwei Bücher über Romy Schneider publiziert hat. Mehr zur DVD: B071454NMB

1966 hat Hans-Jürgen Syber-berg für das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks das dokumentarische Feature ROMY – PORTAIT EINES GESICHTS gedreht. Der Film wurde inzwischen in der erweiterten Form des Director’s Cut vom Filmmuseum München restauriert und digitalisier, er liegt jetzt als DVD in der Reihe der „Fernsehjuwelen“ vor. Drei Tage hat Syberberg die damals 27jährige Schauspielerin in Kitzbühel besucht, sie beim Skilaufen beobachtet und ausführlich mit ihr gesprochen. Das Interview in der zweiten Hälfte des Films ist eindeutig der Höhepunkt des Films. Die Kamera bleibt meist nahe am Gesicht, Romy spricht von ihren Hoffnungen und Sehnsüchten, sie hat Deutschland inzwischen verlassen, lebt in Paris, hat u.a. mit Orson Welles und Anthony Perkins den Film LE PROCÈS gedreht und mit Michel Piccoli LA VOLEUSE. Aus beiden Filmen sind Ausschnitte zu sehen. Syberbergs Film ist effektvoll montiert, es entsteht eine große Nähe zur Protagonistin. Zu den Extras gehört ein 30-Minuten-Interview mit Renate Seydel, die zwei Bücher über Romy Schneider publiziert hat. Mehr zur DVD: B071454NMB