24. Januar 2019

Edgar Reitz: Die große Werkschau

Es gibt Bücher, in denen Bilanz gezogen wird, auch wenn man noch gar nicht weiß, ob noch etwas kommt. Im vergangenen Jahr fand in Nürnberg eine komplette Werkschau der Filme von Edgar Reitz (*1932) statt. Sie wurde von der Schauspielerin Patricia Litten als Moderatorin begleitet, oft war Edgar Reitz anwesend, es kamen Schauspieler/innen, die in den gezeigten Filmen mitgewirkt hatten (Hannelore Elsner, Tilo Prückner, Hannelore Hoger, Marita Breuer), Thomas Koebner führte in die ZWEITE HEIMAT ein, von den GESCHICHTEN VOM KÜBELKIND wurde eine restaurierte Fassung in Anwesenheit der Co-Autorin Ula Stöckl gezeigt. Und nun gibt es ein „Handbuch“, in dem einerseits die Rahmenveranstaltungen protokolliert sind und andererseits die zeitgenössische Reaktion dokumentiert ist. Auf 440 Seiten findet man alles, was man über den Filmemacher Edgar Reitz und sein Werk wissen muss. Wenn man das Buch gelesen hat, fragt man sich nur, warum dieser Regisseur noch nicht den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises bekommen hat. Es ist höchste Zeit! Mehr zum Buch: die-grosse-werkschau.html

Es gibt Bücher, in denen Bilanz gezogen wird, auch wenn man noch gar nicht weiß, ob noch etwas kommt. Im vergangenen Jahr fand in Nürnberg eine komplette Werkschau der Filme von Edgar Reitz (*1932) statt. Sie wurde von der Schauspielerin Patricia Litten als Moderatorin begleitet, oft war Edgar Reitz anwesend, es kamen Schauspieler/innen, die in den gezeigten Filmen mitgewirkt hatten (Hannelore Elsner, Tilo Prückner, Hannelore Hoger, Marita Breuer), Thomas Koebner führte in die ZWEITE HEIMAT ein, von den GESCHICHTEN VOM KÜBELKIND wurde eine restaurierte Fassung in Anwesenheit der Co-Autorin Ula Stöckl gezeigt. Und nun gibt es ein „Handbuch“, in dem einerseits die Rahmenveranstaltungen protokolliert sind und andererseits die zeitgenössische Reaktion dokumentiert ist. Auf 440 Seiten findet man alles, was man über den Filmemacher Edgar Reitz und sein Werk wissen muss. Wenn man das Buch gelesen hat, fragt man sich nur, warum dieser Regisseur noch nicht den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises bekommen hat. Es ist höchste Zeit! Mehr zum Buch: die-grosse-werkschau.html

23. Januar 2019

Die Dokumentarfilme von Werner Herzog

22 Autorinnen und Autoren lassen in 19 Texten ihre Echos auf das dokumentarische Werk von Werner Herzog erklingen. Es gibt drei Kapitel: Universum – Obsessionen – Zugänge. Ich nenne – auch wenn das unge-recht ist, weil fast alle Beiträge lesenswert sind – zehn Texte, die mir besonders gut gefallen haben: mit dem Herausgeberduo Alejandro Bachmann und Michelle Koch begeben wir uns „Ins Universum der Herzog-schen Bilder“. Bei Christoph Huber geht es um Werner Herzog als Selbstdarsteller und Reiseführer durch sein Werk. Barbara Wurm beschreibt Herzogs filmische Überschreitungen. Bert Rebhandl verfolgt Herzog an die Grenzen seines Wissens. David Assmann richtet seinen Blick auf Werner Herzogs Menschenbild. Thomas Koebner befasst sich mit Herzogs Sehnsucht nach dem Leben in der Wildnis. Lukas Foerster stellt einige Überlegungen zu Herzogs Amerikafilmen an. Johannes Binotto äußert sich zur Stimme von Werner Herzog. Ute Holl erweitert den akustischen Bereich und schreibt über den Ton in Herzogs Dokumentarfilmen. Olaf Möller verortet das Frühwerk von Werner Herzog im Kontext des Jungen (west)deutschen Films. Der Band konzentriert sich auf die Erkenntnisse in den Texten, es gibt keine Abbildungen. Band 21 der Reihe „Texte zum Dokumentarfilm“, herausgegeben von der Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, publiziert im Verlag Vorwerk 8. Mehr zum Buch: /3947238045 oder Werner%20Herzog.pdf

22 Autorinnen und Autoren lassen in 19 Texten ihre Echos auf das dokumentarische Werk von Werner Herzog erklingen. Es gibt drei Kapitel: Universum – Obsessionen – Zugänge. Ich nenne – auch wenn das unge-recht ist, weil fast alle Beiträge lesenswert sind – zehn Texte, die mir besonders gut gefallen haben: mit dem Herausgeberduo Alejandro Bachmann und Michelle Koch begeben wir uns „Ins Universum der Herzog-schen Bilder“. Bei Christoph Huber geht es um Werner Herzog als Selbstdarsteller und Reiseführer durch sein Werk. Barbara Wurm beschreibt Herzogs filmische Überschreitungen. Bert Rebhandl verfolgt Herzog an die Grenzen seines Wissens. David Assmann richtet seinen Blick auf Werner Herzogs Menschenbild. Thomas Koebner befasst sich mit Herzogs Sehnsucht nach dem Leben in der Wildnis. Lukas Foerster stellt einige Überlegungen zu Herzogs Amerikafilmen an. Johannes Binotto äußert sich zur Stimme von Werner Herzog. Ute Holl erweitert den akustischen Bereich und schreibt über den Ton in Herzogs Dokumentarfilmen. Olaf Möller verortet das Frühwerk von Werner Herzog im Kontext des Jungen (west)deutschen Films. Der Band konzentriert sich auf die Erkenntnisse in den Texten, es gibt keine Abbildungen. Band 21 der Reihe „Texte zum Dokumentarfilm“, herausgegeben von der Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, publiziert im Verlag Vorwerk 8. Mehr zum Buch: /3947238045 oder Werner%20Herzog.pdf

22. Januar 2019

EIN WESTERN FÜR DEN SDS (1967/68)

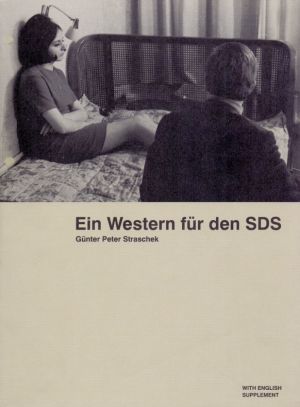

Fünfzig Jahre war dieser DFFB-Film von Günter Peter Straschek eine Legende und ein Mythos, weil ihn nie-mand gesehen hatte, nach-dem er kurz nach seiner Fertigstellung angeblich von der Direktion der Berliner Filmakademie konfisziert worden war. Bei der Vorbe-reitung der Straschek-Aus-stellung im vergangenen Jahr im Museum Ludwig in Köln tauchte eine Kopie im Nachlass des Filmemachers auf. Der 23 Minuten lange Film war dann in der Aus-stellung zu sehen und wurde im vergangenen November im Arsenal im Rahmen eines Programms mit DFFB-Filmen der Jahre 66-69 gezeigt (dort habe ich ihn zum ersten Mal gesehen). Jetzt ist, herausgegeben von Julia Friedrich, ein Buch über den Film erschienen, publiziert vom Museum Ludwig im Nachgang zur Ausstellung. Es besteht aus zwei Teilen: Stefan Ripplinger analysiert den Film auf 56 Seiten hervor-ragend mit allen Details, die 32 Einstellungen sind abgebildet. Auf 180 Seiten sind Notizen und Entwürfe, die sich in einem Ordner im Nachlass befanden, im Faksimile abgebildet, beginnend mit einer Quittung über 18 DM für den „Genossen Hartmut Bitomsky“ für Verpflegungskosten bei Außenaufnahmen für die Produktion „Aufrisse“ (so der Arbeitstitel) im Dezember 1967. Auf Seite 169 entdeckt man bei Stab und Besetzung viele bekannte Namen: G. P. Str. (Regie, Drehbuch, Montage), Holger Meins (Kamera und Produktionsentwurf), Carlos Bustamante (Kameraassistenz), Frank Grützbach (Ton), Renate Grützbach (Tonschnitt), Michael Geissler (Regieassistenz), Hartmut Bitomsky (Aufnahmeleiter). Darsteller: Margrit Beddies, Hans Behringer, Lore Ditzen, Elke Edelmann, Peter Homann, Peter Thomas Krüger, Freya Raimbault, Christian Semler, Werner Vesting. Strascheks Film reflektiert das Verhältnis von Frauen und Berufsrevolutionären. Das Buch erweist sich als kostbares Zeitdokument. Mehr zum Buch: 1&art=1592305

Fünfzig Jahre war dieser DFFB-Film von Günter Peter Straschek eine Legende und ein Mythos, weil ihn nie-mand gesehen hatte, nach-dem er kurz nach seiner Fertigstellung angeblich von der Direktion der Berliner Filmakademie konfisziert worden war. Bei der Vorbe-reitung der Straschek-Aus-stellung im vergangenen Jahr im Museum Ludwig in Köln tauchte eine Kopie im Nachlass des Filmemachers auf. Der 23 Minuten lange Film war dann in der Aus-stellung zu sehen und wurde im vergangenen November im Arsenal im Rahmen eines Programms mit DFFB-Filmen der Jahre 66-69 gezeigt (dort habe ich ihn zum ersten Mal gesehen). Jetzt ist, herausgegeben von Julia Friedrich, ein Buch über den Film erschienen, publiziert vom Museum Ludwig im Nachgang zur Ausstellung. Es besteht aus zwei Teilen: Stefan Ripplinger analysiert den Film auf 56 Seiten hervor-ragend mit allen Details, die 32 Einstellungen sind abgebildet. Auf 180 Seiten sind Notizen und Entwürfe, die sich in einem Ordner im Nachlass befanden, im Faksimile abgebildet, beginnend mit einer Quittung über 18 DM für den „Genossen Hartmut Bitomsky“ für Verpflegungskosten bei Außenaufnahmen für die Produktion „Aufrisse“ (so der Arbeitstitel) im Dezember 1967. Auf Seite 169 entdeckt man bei Stab und Besetzung viele bekannte Namen: G. P. Str. (Regie, Drehbuch, Montage), Holger Meins (Kamera und Produktionsentwurf), Carlos Bustamante (Kameraassistenz), Frank Grützbach (Ton), Renate Grützbach (Tonschnitt), Michael Geissler (Regieassistenz), Hartmut Bitomsky (Aufnahmeleiter). Darsteller: Margrit Beddies, Hans Behringer, Lore Ditzen, Elke Edelmann, Peter Homann, Peter Thomas Krüger, Freya Raimbault, Christian Semler, Werner Vesting. Strascheks Film reflektiert das Verhältnis von Frauen und Berufsrevolutionären. Das Buch erweist sich als kostbares Zeitdokument. Mehr zum Buch: 1&art=1592305

21. Januar 2019

Projektion & Reflexion

Der Band dokumentiert elf Bei-träge zu einer Tagung an der Universität Fribourg (CH), bei der es um das Medium Film in Kunst und Literatur ging. Ich nenne die sieben Texte in deut-scher Sprache, die mich alle beeindruckt haben: Fabian Lampart beschäftigt sich mit filmischen Reflexionen in der Lyrik des 20. Jahrhunderts und zitiert beispielhaft Gedichte von Jakob von Hoddis, Claire Goll, Bert Brecht, Paul Celan und Andrea Zanzotto. Karin Janker richtet ihren Blick auf kinemato-graphische Totalitätsansprüche in den Romanen „Graue Magie“ (1922) von Salomo Friedlaender/ Mynona und „Brave New World“ (1932) von Aldous Huxley. Sabine Haupt verortet Gedichte von Claire Goll zwischen Kintoppschelte und „Illuminations“. Arnd Beise findet Verbindungen im Werk von Peter Weiss zwischen Malerei, Literatur und Film. Bei Oliver Ruf führt ein filmhistorischer Diskurs über die Entstehung von Dokumentarfilm und poetischem Realismus zur Interpretation von zwei Kurzfilmen von Gennarino Romano aus den Jahren 2012 und 2013. Es ist der längste Beitrag und hat höchstes Niveau. Eva Kuhn verfolgt zwei Figuren von Chantal Ackerman (in der Installation „A Woman Sitting After Killing“ aus dem Jahr 2001 und in dem Film JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES aus dem Jahr 1975) in die Welt der Malerei. Simon Vagts verknüpft die Überlegungen zum Taktilen in den Theorien von Marshall MCluhan mit Jean-Luc Godards Film ADIEU AU LANGAGE. Ein lesenswerter Tagungsband mit hohem theoretischem Anspruch. Mehr zum Buch: 978-3-8376-4111-0

Der Band dokumentiert elf Bei-träge zu einer Tagung an der Universität Fribourg (CH), bei der es um das Medium Film in Kunst und Literatur ging. Ich nenne die sieben Texte in deut-scher Sprache, die mich alle beeindruckt haben: Fabian Lampart beschäftigt sich mit filmischen Reflexionen in der Lyrik des 20. Jahrhunderts und zitiert beispielhaft Gedichte von Jakob von Hoddis, Claire Goll, Bert Brecht, Paul Celan und Andrea Zanzotto. Karin Janker richtet ihren Blick auf kinemato-graphische Totalitätsansprüche in den Romanen „Graue Magie“ (1922) von Salomo Friedlaender/ Mynona und „Brave New World“ (1932) von Aldous Huxley. Sabine Haupt verortet Gedichte von Claire Goll zwischen Kintoppschelte und „Illuminations“. Arnd Beise findet Verbindungen im Werk von Peter Weiss zwischen Malerei, Literatur und Film. Bei Oliver Ruf führt ein filmhistorischer Diskurs über die Entstehung von Dokumentarfilm und poetischem Realismus zur Interpretation von zwei Kurzfilmen von Gennarino Romano aus den Jahren 2012 und 2013. Es ist der längste Beitrag und hat höchstes Niveau. Eva Kuhn verfolgt zwei Figuren von Chantal Ackerman (in der Installation „A Woman Sitting After Killing“ aus dem Jahr 2001 und in dem Film JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES aus dem Jahr 1975) in die Welt der Malerei. Simon Vagts verknüpft die Überlegungen zum Taktilen in den Theorien von Marshall MCluhan mit Jean-Luc Godards Film ADIEU AU LANGAGE. Ein lesenswerter Tagungsband mit hohem theoretischem Anspruch. Mehr zum Buch: 978-3-8376-4111-0

20. Januar 2019

DIE SPUR (2017)

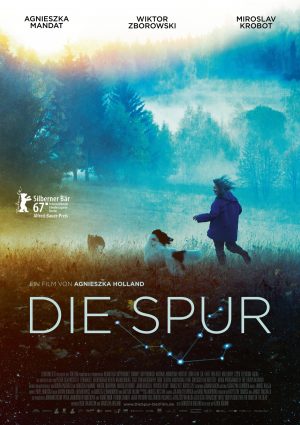

Agnieszka Hollands neuester Film, MR. JONES, wird im Februar im Wettbewerb der Berlinale zu sehen sein. Vor zwei Jahren lief dort DIE SPUR und wurde mit dem „Alfred Bauer-Preis“ ausgezeichnet. Die DVD des Films ist jetzt bei good!movies erschienen. Zu empfehlen vor allem für Tier-schützer. Der Film erzählt die mysteriöse Geschichte der pen-sionierten Ingenieurin Janina Duszejko, die in der Nachbar-schaft des exzentrischen Matoga in einem Dorf an der polnisch-tschechischen Grenze lebt. Sie arbeitet im Dorf als Englischlehrerin, ist Vegetarierin, hat zwei Hunde, die plötzlich verschwinden, betreibt Astrologie und freut sich, als passionierte Jäger umgebracht werden. Die Polizei hat Janina im Verdacht, kann aber nichts beweisen. Haben wilde Tiere die Jäger getötet? Die Lösung ist nicht überraschend, am Ende entschwinden Janina und Matoga in eine bessere Welt. Der Film hat in seiner Detailverliebtheit manche Schwächen, aber grandios ist Agnieszka Mandat in der Hauptrolle als Janina. Mehr zu den DVDs: die-spur.html

Agnieszka Hollands neuester Film, MR. JONES, wird im Februar im Wettbewerb der Berlinale zu sehen sein. Vor zwei Jahren lief dort DIE SPUR und wurde mit dem „Alfred Bauer-Preis“ ausgezeichnet. Die DVD des Films ist jetzt bei good!movies erschienen. Zu empfehlen vor allem für Tier-schützer. Der Film erzählt die mysteriöse Geschichte der pen-sionierten Ingenieurin Janina Duszejko, die in der Nachbar-schaft des exzentrischen Matoga in einem Dorf an der polnisch-tschechischen Grenze lebt. Sie arbeitet im Dorf als Englischlehrerin, ist Vegetarierin, hat zwei Hunde, die plötzlich verschwinden, betreibt Astrologie und freut sich, als passionierte Jäger umgebracht werden. Die Polizei hat Janina im Verdacht, kann aber nichts beweisen. Haben wilde Tiere die Jäger getötet? Die Lösung ist nicht überraschend, am Ende entschwinden Janina und Matoga in eine bessere Welt. Der Film hat in seiner Detailverliebtheit manche Schwächen, aber grandios ist Agnieszka Mandat in der Hauptrolle als Janina. Mehr zu den DVDs: die-spur.html

19. Januar 2019

Carl Raddatz

Auf diese Biografie haben wir schon eine Weile gewartet. Renata Helker porträtiert den Schauspieler Carl Raddatz (1912-2004), sieht ihn als „Melancholischen Realisten“ und präsentiert ihre Recherchen über seine Arbeit im Theater und im Film in einem sehr lesens-werten Text, der mit Fotos und Dokumenten angereichert ist. In 44 Kinofilmen hat Raddatz zwischen 1938 und 1975 vor der Kamera gestanden, zwiespälti-gen und interessanten NS-Filmen, wichtigen Nachkriegsfilmen. Für mich ist UNTER DEN BRÜCKEN (1944/45) sein schönster Film. 33 Regisseure haben mit ihm zusammengearbeitet, darunter Karl Ritter, Helmut Käutner und Rolf Thiele (je 3 Filme), Veit Harlan, Fritz Kirchhoff, Hans Müller und Eugen York (je 2). Seine Präsenz im Theater dauerte von 1931 (Nationaltheater Mannheim) bis 1988 (Renaissance-Theater Berlin). In den 1960er Jahren habe ich ihn häufig auf der Bühne des Schiller- und Schloßpark-Theaters gesehen, einmal als Hauptmann von Köpenick (1964); er hatte eine große Präsenz. Das Buch ist eine beeindruckende Würdigung der Arbeit dieses Schauspielers. Coverabbildung: Raddatz als Ernst Abbe in MADE IN GERMANY – EIN LEBEN FÜR ZEISS (1954). Mehr zum Buch: buch.php?ID=545

Auf diese Biografie haben wir schon eine Weile gewartet. Renata Helker porträtiert den Schauspieler Carl Raddatz (1912-2004), sieht ihn als „Melancholischen Realisten“ und präsentiert ihre Recherchen über seine Arbeit im Theater und im Film in einem sehr lesens-werten Text, der mit Fotos und Dokumenten angereichert ist. In 44 Kinofilmen hat Raddatz zwischen 1938 und 1975 vor der Kamera gestanden, zwiespälti-gen und interessanten NS-Filmen, wichtigen Nachkriegsfilmen. Für mich ist UNTER DEN BRÜCKEN (1944/45) sein schönster Film. 33 Regisseure haben mit ihm zusammengearbeitet, darunter Karl Ritter, Helmut Käutner und Rolf Thiele (je 3 Filme), Veit Harlan, Fritz Kirchhoff, Hans Müller und Eugen York (je 2). Seine Präsenz im Theater dauerte von 1931 (Nationaltheater Mannheim) bis 1988 (Renaissance-Theater Berlin). In den 1960er Jahren habe ich ihn häufig auf der Bühne des Schiller- und Schloßpark-Theaters gesehen, einmal als Hauptmann von Köpenick (1964); er hatte eine große Präsenz. Das Buch ist eine beeindruckende Würdigung der Arbeit dieses Schauspielers. Coverabbildung: Raddatz als Ernst Abbe in MADE IN GERMANY – EIN LEBEN FÜR ZEISS (1954). Mehr zum Buch: buch.php?ID=545

18. Januar 2019

Tschechoslowakische Neue Welle

Die „Nová Vlna“ in der Tsche-choslowakei in den 1960er Jahren hatte auch für mich große Bedeutung. Ich habe damals viele Filme von Forman, Chytilová, Menzel, Kadár/Klos, Jasny und Kachyna gesehen und darüber geschrieben. Den von Andreas Rauscher, Josef Rauscher und Jonas Engel-mann herausgegebenen Band finde ich hervorragend. 17 Bei-träge sind einzelnen Regisseu-rinnen und Regisseuren ge-widmet, fünf Texte behandeln übergeordnete Themen. Ich nenne jetzt eine sehr persönliche Auswahl der Regie-Texte, die mir persönlich besonders gefallen haben: Franz Schindler über Milos Forman, Margarete Wach über Vera Chytilová, Josef Rauscher über Evald Schorm, Hans J. Wulff über Jiri Menzel, Andreas Rauscher über Jaromil Jires, Andreas und Josef Rauscher über Frantisek Vlacil, Andreas Raucher über Ivan Passer, Josef Rauscher über Pavel Juracek, Isabelle Becker-Haak über Jan Kadar und Elmar Klos, Daniela Berner über Jan Svankmajer. Jonas Engelmann schreibt über die Autoren des Prager Frühlings und über den Nationalsozialismus in den Filmen der Nova Vlna, Peter Hames über den tschechischen Realismus und Margarete Wach über die Kostümbildnerin und Setdesignerin Ester Krumbachová. Es gibt am Ende des Bandes einen lexikalischen Personenteil und eine Liste mit 50 ausgewählten Filmen. Ein Register erleichtert den gezielten Zugang. Die Abbildungen haben eine gute Qualität. Die Arbeit, die in diesen Band investiert wurde, hat sich gelohnt. Mehr zum Buch: tschechoslowakische-neue-welle

Die „Nová Vlna“ in der Tsche-choslowakei in den 1960er Jahren hatte auch für mich große Bedeutung. Ich habe damals viele Filme von Forman, Chytilová, Menzel, Kadár/Klos, Jasny und Kachyna gesehen und darüber geschrieben. Den von Andreas Rauscher, Josef Rauscher und Jonas Engel-mann herausgegebenen Band finde ich hervorragend. 17 Bei-träge sind einzelnen Regisseu-rinnen und Regisseuren ge-widmet, fünf Texte behandeln übergeordnete Themen. Ich nenne jetzt eine sehr persönliche Auswahl der Regie-Texte, die mir persönlich besonders gefallen haben: Franz Schindler über Milos Forman, Margarete Wach über Vera Chytilová, Josef Rauscher über Evald Schorm, Hans J. Wulff über Jiri Menzel, Andreas Rauscher über Jaromil Jires, Andreas und Josef Rauscher über Frantisek Vlacil, Andreas Raucher über Ivan Passer, Josef Rauscher über Pavel Juracek, Isabelle Becker-Haak über Jan Kadar und Elmar Klos, Daniela Berner über Jan Svankmajer. Jonas Engelmann schreibt über die Autoren des Prager Frühlings und über den Nationalsozialismus in den Filmen der Nova Vlna, Peter Hames über den tschechischen Realismus und Margarete Wach über die Kostümbildnerin und Setdesignerin Ester Krumbachová. Es gibt am Ende des Bandes einen lexikalischen Personenteil und eine Liste mit 50 ausgewählten Filmen. Ein Register erleichtert den gezielten Zugang. Die Abbildungen haben eine gute Qualität. Die Arbeit, die in diesen Band investiert wurde, hat sich gelohnt. Mehr zum Buch: tschechoslowakische-neue-welle

17. Januar 2019

Das große Buch des kleinen Horrors

Es geht in dieser Enzy-klopädie um Killer-puppen und kleine Monster, die vor allem in amerikanischen B- und C-Movies Horror verbrei-ten. 181 Titel stellt Peter Vogl in alphabetischer Reihenfolge vor, erzählt den Inhalt in einer Kurz-fassung, äußert sich zu den formalen Qualitäten, vergibt einen bis fünf Sterne (19 Titel haben ein 5er-Rating), verweist am Ende auf „Besonder-heiten“, auf „Creative Killing“ und summiert die Leichen im „Kill Count“. Zwei Filme aus Deutschland sind dabei: KONDOM DES GRAUENS von Martin Walz und DER NACHTMAHR von Akiz (beide erhalten zwei Sterne). Der älteste Film stammt aus dem Jahr 1936: THE DEVIL-DOLL von Tod Browning, der jüngste aus dem Jahr 2018: THE REVENGE OF ROBERT von Andrew Jones. Auch wenn es nicht mein Genre ist, das hier lexikalisch aufbereitet wird: die Texte sind kenntnisreich und manchmal auch ironisch formuliert, die Abbildungen haben eine akzeptable Qualität. Mehr zum Buch: filetype=1

Es geht in dieser Enzy-klopädie um Killer-puppen und kleine Monster, die vor allem in amerikanischen B- und C-Movies Horror verbrei-ten. 181 Titel stellt Peter Vogl in alphabetischer Reihenfolge vor, erzählt den Inhalt in einer Kurz-fassung, äußert sich zu den formalen Qualitäten, vergibt einen bis fünf Sterne (19 Titel haben ein 5er-Rating), verweist am Ende auf „Besonder-heiten“, auf „Creative Killing“ und summiert die Leichen im „Kill Count“. Zwei Filme aus Deutschland sind dabei: KONDOM DES GRAUENS von Martin Walz und DER NACHTMAHR von Akiz (beide erhalten zwei Sterne). Der älteste Film stammt aus dem Jahr 1936: THE DEVIL-DOLL von Tod Browning, der jüngste aus dem Jahr 2018: THE REVENGE OF ROBERT von Andrew Jones. Auch wenn es nicht mein Genre ist, das hier lexikalisch aufbereitet wird: die Texte sind kenntnisreich und manchmal auch ironisch formuliert, die Abbildungen haben eine akzeptable Qualität. Mehr zum Buch: filetype=1

16. Januar 2019

Eberhard Fechner

Er war als Dokumentarist und Spielfilmregisseur ein großer Erzähler deutscher Geschichte der vergangenen hundert Jahre. Neun Texte würdigen in diesem Buch, das Jan-Pieter Barbian und Werner Ružicka herausge-geben haben, das Werk von Eberhard Fechner (1926-1992). Dietrich Leder schildert ihn als Solitär und Einzelkämpfer. Julia Schu-macher sieht ihn als Teil der „Hamburger Schule“. Simone Emmelius würdigt DIE COME-DIAN HARMONISTST, Angela Haardt den Film DER PROZESS über das Majdanek-Verfahren. Jan-Pieter Barbian dokumentiert die Kontroverse um die Verfilmung des Romans „Winterspelt“ von Alfred Andersch. Oliver Hadji erinnert sich an eine Begegnung im Mai 1987 in Hamburg. Klaus Kreimeier hat eine „Nachrede auf Eberhard Fechner“ formuliert. Fritz Wolf erzählt von einem Fernsehen, das es einmal gab. Torsten Musial erschließt das Eberhard-Fechner-Archiv der Akademie der Künste: „Welche Spuren hinterlässt ein Mensch?“. Eine angemessene Würdigung mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: eberhard-fechner-ein-deutscher-erzaehler

Er war als Dokumentarist und Spielfilmregisseur ein großer Erzähler deutscher Geschichte der vergangenen hundert Jahre. Neun Texte würdigen in diesem Buch, das Jan-Pieter Barbian und Werner Ružicka herausge-geben haben, das Werk von Eberhard Fechner (1926-1992). Dietrich Leder schildert ihn als Solitär und Einzelkämpfer. Julia Schu-macher sieht ihn als Teil der „Hamburger Schule“. Simone Emmelius würdigt DIE COME-DIAN HARMONISTST, Angela Haardt den Film DER PROZESS über das Majdanek-Verfahren. Jan-Pieter Barbian dokumentiert die Kontroverse um die Verfilmung des Romans „Winterspelt“ von Alfred Andersch. Oliver Hadji erinnert sich an eine Begegnung im Mai 1987 in Hamburg. Klaus Kreimeier hat eine „Nachrede auf Eberhard Fechner“ formuliert. Fritz Wolf erzählt von einem Fernsehen, das es einmal gab. Torsten Musial erschließt das Eberhard-Fechner-Archiv der Akademie der Künste: „Welche Spuren hinterlässt ein Mensch?“. Eine angemessene Würdigung mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: eberhard-fechner-ein-deutscher-erzaehler

15. Januar 2019

Archive dekolonialisieren

Der Band dokumentiert die Bei-träge zu einem Symposium, das im Oktober 2017 an der Hoch-schule für Bildende Künste in Hamburg stattgefunden hat. Das Thema ist äußerst aktuell: einerseits geht es um die Funk-tion der Archive in der digitalen Zeit, anderseits um den Umgang mit kolonialen Beständen in den ethnografischen Sammlungen. Die 17 Texte sind alle sehr inter-essant. Zwei thematisieren den Film. Eva Knopf hat sich auf die Suche nach dem afrikanischen Kolonialsoldaten Mohamed Husen begeben, der in den 1930er und 40er Jahren Statist beim deutschen Film war. Ihr Dokumentarfilm MAJUBS REISE (2013) informiert darüber. Die Filmwissenschaftlerin Cornelia Lund hat Entdeckungen in den Filmarchiven „Instituto Nacional do Cinema e Audiovisual da Guiné-Bissau“ und im „Palestininan Film Unit“ gemacht, die sie in ihren Filmen OFF FRAME AKA REVOLUTION UNTIL VICTORY (2016) und SPELL REEL (2017) dokumentiert. Aber auch andere Beiträge sind außerordentlich lesenswert, zum Beispiel der Text „Fragen zur Kolonialität der europäischen Ästhetik“ von Ruth Sonderegger. Das Buch hat aus meiner Sicht eine große Bedeutung für die aktuelle Diskussion. 19 Autorinnen, 4 Autoren. Mehr zum Buch: archive-dekolonialisieren/

Der Band dokumentiert die Bei-träge zu einem Symposium, das im Oktober 2017 an der Hoch-schule für Bildende Künste in Hamburg stattgefunden hat. Das Thema ist äußerst aktuell: einerseits geht es um die Funk-tion der Archive in der digitalen Zeit, anderseits um den Umgang mit kolonialen Beständen in den ethnografischen Sammlungen. Die 17 Texte sind alle sehr inter-essant. Zwei thematisieren den Film. Eva Knopf hat sich auf die Suche nach dem afrikanischen Kolonialsoldaten Mohamed Husen begeben, der in den 1930er und 40er Jahren Statist beim deutschen Film war. Ihr Dokumentarfilm MAJUBS REISE (2013) informiert darüber. Die Filmwissenschaftlerin Cornelia Lund hat Entdeckungen in den Filmarchiven „Instituto Nacional do Cinema e Audiovisual da Guiné-Bissau“ und im „Palestininan Film Unit“ gemacht, die sie in ihren Filmen OFF FRAME AKA REVOLUTION UNTIL VICTORY (2016) und SPELL REEL (2017) dokumentiert. Aber auch andere Beiträge sind außerordentlich lesenswert, zum Beispiel der Text „Fragen zur Kolonialität der europäischen Ästhetik“ von Ruth Sonderegger. Das Buch hat aus meiner Sicht eine große Bedeutung für die aktuelle Diskussion. 19 Autorinnen, 4 Autoren. Mehr zum Buch: archive-dekolonialisieren/