03. Juli 2019

33 beste Kinderfilme

Rochus Wolff (*1973) lebt mit seiner Familie in Fulda, arbeitet als Social-Media-Berater und unterhält die Website kinderfilmblog.de. In seinem Buch empfiehlt er „33 beste Kinderfilme“, geordnet nach Altersempfehlung ab 5 bis 12 Jahren. Das Zeitspektrum der Filme reicht von 1923 (DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED von Lotte Reiniger) bis 2018 (KÖNIGIN VON NIENDORF von Joya Thome), das geografische Spektrum von Japan (MEIN NACHBAR TOTORO und PONYO – DAS GROSSE ABENTEUER AM MEER von Hayao Miyazaki) bis nach Amerika (neun Titel, darunter MARY POPPINS von Robert Stevenson, SLEEPING BEAUTY aus dem Disney-Studio und TOY STORY von John Lasseter). Auch zwei DEFA-Filme sind dabei: DAS SCHULGESPENST von Rolf Losansky und DAS SINGENDE, KLINGENDE BÄUMCHEN von Francesco Stefani. Zu jedem Film gibt es einen Text von zwei bis vier Seiten: pointiert geschrieben, mit Informationen zur Handlung, Hinweisen auf spezifische Qualitäten und Einschätzungen zur Kindereignung. „Die Kindheit ist zu kurz für schlechte Filme“, ist der Leitspruch des Buches. Die Illustrationen von Dorothea Blankenhagen sind originell, drängen sich aber nicht in den Vordergrund. Mehr zum Buch: kinderfilme/

Rochus Wolff (*1973) lebt mit seiner Familie in Fulda, arbeitet als Social-Media-Berater und unterhält die Website kinderfilmblog.de. In seinem Buch empfiehlt er „33 beste Kinderfilme“, geordnet nach Altersempfehlung ab 5 bis 12 Jahren. Das Zeitspektrum der Filme reicht von 1923 (DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED von Lotte Reiniger) bis 2018 (KÖNIGIN VON NIENDORF von Joya Thome), das geografische Spektrum von Japan (MEIN NACHBAR TOTORO und PONYO – DAS GROSSE ABENTEUER AM MEER von Hayao Miyazaki) bis nach Amerika (neun Titel, darunter MARY POPPINS von Robert Stevenson, SLEEPING BEAUTY aus dem Disney-Studio und TOY STORY von John Lasseter). Auch zwei DEFA-Filme sind dabei: DAS SCHULGESPENST von Rolf Losansky und DAS SINGENDE, KLINGENDE BÄUMCHEN von Francesco Stefani. Zu jedem Film gibt es einen Text von zwei bis vier Seiten: pointiert geschrieben, mit Informationen zur Handlung, Hinweisen auf spezifische Qualitäten und Einschätzungen zur Kindereignung. „Die Kindheit ist zu kurz für schlechte Filme“, ist der Leitspruch des Buches. Die Illustrationen von Dorothea Blankenhagen sind originell, drängen sich aber nicht in den Vordergrund. Mehr zum Buch: kinderfilme/

02. Juli 2019

Skandalfilm? – Filmskandal!

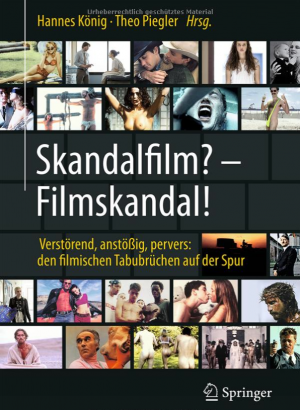

Tabubrüche im Film weiten sich häufig zu Skandalen aus. Es geht dabei meist um die Darstel-lung von Sexualität, Gewalt oder Religion. 28 Filme werden in diesem Buch beschrieben, die zu Skandalen geführt haben, der älteste – IM WESTEN NICHTS NEUES – wurde 1930 uraufge-führt, die jüngsten – TO THE BONE und die Serie 13 REA-SONS WHY – stammen aus dem Jahr 2017 und waren bei Netflix zu sehen. 17 Produktionen kommen aus den USA, darunter sind BROKEBACK MOUNTAIN von Ang Lee, NATIONAL BORN KILLERS von Oliver Stone, INGLORIOUS BASTERDS von Quentin Tarantino, vier aus der Bundesrepublik: DIE SÜNDERIN von Willi Forst, IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN von Rainer Werner Fassbinder, O.K. von Michael Verhoeven und ER IST WIEDER DA von David Wnendt. Nur ein Regisseur ist zweimal vertreten: Lars von Trier mit IDIOTEN und ANTICHRIST. Auf zehn bis zwanzig Seiten wird jeweils die Handlung erzählt, über den Grund des Skandals informiert, über die mögliche Zuschauerwirkung nachgedacht. Die Autor*innen sind vorwiegend im Bereich der Psychoanalyse tätig, aus dem Medienbereich kommen Manfred Riepe, Stefan Volk und Roland Zag. Die Texte sind sehr sachkundig, die Auswahl der Filme ist interessant. Natürlich vermisst man wichtige Filme wie DAS SCHWEIGEN von Ingmar Bergman, IM REICH DER SINNE von Nagisa Oshima, DER LETZTE TANGO IN PARIS von Bernardo Bertolucci oder DAS GESPENST von Herbert Achternbusch. Aber dies ist ja kein Lexikon der Skandalfilme, sondern eine analytische Beschäftigung mit dem Thema, konkretisiert an Einzelbeispielen. Mit vielen Abbildungen in sehr guter Qualität. Mehr zum Buch: 9783662583173

Tabubrüche im Film weiten sich häufig zu Skandalen aus. Es geht dabei meist um die Darstel-lung von Sexualität, Gewalt oder Religion. 28 Filme werden in diesem Buch beschrieben, die zu Skandalen geführt haben, der älteste – IM WESTEN NICHTS NEUES – wurde 1930 uraufge-führt, die jüngsten – TO THE BONE und die Serie 13 REA-SONS WHY – stammen aus dem Jahr 2017 und waren bei Netflix zu sehen. 17 Produktionen kommen aus den USA, darunter sind BROKEBACK MOUNTAIN von Ang Lee, NATIONAL BORN KILLERS von Oliver Stone, INGLORIOUS BASTERDS von Quentin Tarantino, vier aus der Bundesrepublik: DIE SÜNDERIN von Willi Forst, IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN von Rainer Werner Fassbinder, O.K. von Michael Verhoeven und ER IST WIEDER DA von David Wnendt. Nur ein Regisseur ist zweimal vertreten: Lars von Trier mit IDIOTEN und ANTICHRIST. Auf zehn bis zwanzig Seiten wird jeweils die Handlung erzählt, über den Grund des Skandals informiert, über die mögliche Zuschauerwirkung nachgedacht. Die Autor*innen sind vorwiegend im Bereich der Psychoanalyse tätig, aus dem Medienbereich kommen Manfred Riepe, Stefan Volk und Roland Zag. Die Texte sind sehr sachkundig, die Auswahl der Filme ist interessant. Natürlich vermisst man wichtige Filme wie DAS SCHWEIGEN von Ingmar Bergman, IM REICH DER SINNE von Nagisa Oshima, DER LETZTE TANGO IN PARIS von Bernardo Bertolucci oder DAS GESPENST von Herbert Achternbusch. Aber dies ist ja kein Lexikon der Skandalfilme, sondern eine analytische Beschäftigung mit dem Thema, konkretisiert an Einzelbeispielen. Mit vielen Abbildungen in sehr guter Qualität. Mehr zum Buch: 9783662583173

30. Juni 2019

KOSMISCHE REISE (1936)

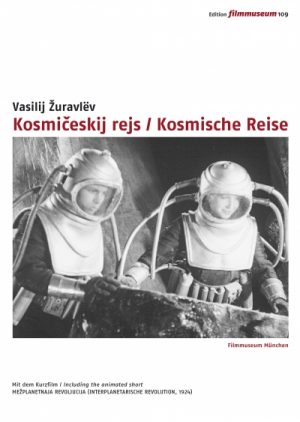

Der sowjetische Science-Fiction-Film KOSMISCHE REISE von Vasilij Žuravlëv war in westlichen Ländern weithin unbekannt. Er entstand zwischen 1933 und 1935 als einer der letzten Stummfilme in der UdSSR, wurde im April 1936 uraufgeführt, einige Monate später zurückgezogen und erst in den 80er Jahren wieder aufgeführt. In der Edition Filmmuseum ist jetzt eine DVD des Films erschienen, die vom Filmmuseum München verantwortet wird. Aufwand und Tricktechnik des Films sind erstaunlich. Erzählt wird die Geschichte einer Reise zum Mond im Jahre 1946. Hauptfigur ist der schrullige, aber erfinderische Gelehrte Akademieprofessor Sedych, der sich kurzfristig entschließt, seine Assistentin Marina auf die Reise mitzunehmen. An Bord ist dann noch als zunächst blinder Passagier der junge Hobbyerfinder Andrjusa Orlow. Start, Flug, Landung und Aufenthalt auf dem Mond werden detailliert gezeigt, die Rückkehr endet triumphal (also anders als in Fritz Langs FRAU IM MOND, zu dem es einige Anklänge gibt). Das Darsteller-Trio Sergei Komarow (Sedych), Kselnija Moskalenko (Marina) und Wassili Gaponenko (Orlow) hat große Ausstrahlung, die Weltraumfantasien des 70-Minuten-Films funktionieren auch heute noch. Auf der DVD findet man außerdem den Trickfilm INTERPLANETARISCHE REVOLUTION (1924). Sehr informativ ist der Text von Alexander Schwarz im Booklet über „Fantasien von fernen Planeten und die Entwicklung des sowjetischen Trickfilms“.Mehr zur DVD: Kosmische-Reise.html

Der sowjetische Science-Fiction-Film KOSMISCHE REISE von Vasilij Žuravlëv war in westlichen Ländern weithin unbekannt. Er entstand zwischen 1933 und 1935 als einer der letzten Stummfilme in der UdSSR, wurde im April 1936 uraufgeführt, einige Monate später zurückgezogen und erst in den 80er Jahren wieder aufgeführt. In der Edition Filmmuseum ist jetzt eine DVD des Films erschienen, die vom Filmmuseum München verantwortet wird. Aufwand und Tricktechnik des Films sind erstaunlich. Erzählt wird die Geschichte einer Reise zum Mond im Jahre 1946. Hauptfigur ist der schrullige, aber erfinderische Gelehrte Akademieprofessor Sedych, der sich kurzfristig entschließt, seine Assistentin Marina auf die Reise mitzunehmen. An Bord ist dann noch als zunächst blinder Passagier der junge Hobbyerfinder Andrjusa Orlow. Start, Flug, Landung und Aufenthalt auf dem Mond werden detailliert gezeigt, die Rückkehr endet triumphal (also anders als in Fritz Langs FRAU IM MOND, zu dem es einige Anklänge gibt). Das Darsteller-Trio Sergei Komarow (Sedych), Kselnija Moskalenko (Marina) und Wassili Gaponenko (Orlow) hat große Ausstrahlung, die Weltraumfantasien des 70-Minuten-Films funktionieren auch heute noch. Auf der DVD findet man außerdem den Trickfilm INTERPLANETARISCHE REVOLUTION (1924). Sehr informativ ist der Text von Alexander Schwarz im Booklet über „Fantasien von fernen Planeten und die Entwicklung des sowjetischen Trickfilms“.Mehr zur DVD: Kosmische-Reise.html

29. Juni 2019

CAPERNAUM (2018)

Es ist ein beeindruckendes Sozialdrama, das die libanesi-sche Regisseurin Nadine Labaki in diesem Film erzählt. Im Zentrum steht der zwölfjährige Zain, der ins Gefängnis kommt, weil er ein Verbrechen begangen hat, das erst gegen Ende des Films konkretisiert wird, obwohl man schon bald ahnt, was vorgefallen ist. In Rückblenden wird gezeigt, in welchem Umfeld Zain mit seinen Geschwistern aufwächst, wie gewaltsam die Eltern mit ihren Kindern umgehen, so dass Zain eines Tages einfach verschwindet. Er irrt durch die Elendsviertel von Beirut, findet schließlich Unterkunft bei einer äthiopischen Immigrantin, für deren Baby er eine Zeit lang sorgen muss. Natürlich hat Zain auch Träume, die in poetischen Bildern gezeigt werden. Stark sind die Laiendarsteller*innen, beeindruckend wirken die Alltagsszenen. Nur das Ende finde ich ein bisschen pathetisch. Bei Alamode ist jetzt eine DVD des Films erschienen, der In Cannes 2018 den „Preis der Jury“ erhielt. Zu den Extras gehört ein Interview mit der Regisseurin und ein Making of. Mehr zur DVD: capernaum-stadt-der-hoffnung.html

Es ist ein beeindruckendes Sozialdrama, das die libanesi-sche Regisseurin Nadine Labaki in diesem Film erzählt. Im Zentrum steht der zwölfjährige Zain, der ins Gefängnis kommt, weil er ein Verbrechen begangen hat, das erst gegen Ende des Films konkretisiert wird, obwohl man schon bald ahnt, was vorgefallen ist. In Rückblenden wird gezeigt, in welchem Umfeld Zain mit seinen Geschwistern aufwächst, wie gewaltsam die Eltern mit ihren Kindern umgehen, so dass Zain eines Tages einfach verschwindet. Er irrt durch die Elendsviertel von Beirut, findet schließlich Unterkunft bei einer äthiopischen Immigrantin, für deren Baby er eine Zeit lang sorgen muss. Natürlich hat Zain auch Träume, die in poetischen Bildern gezeigt werden. Stark sind die Laiendarsteller*innen, beeindruckend wirken die Alltagsszenen. Nur das Ende finde ich ein bisschen pathetisch. Bei Alamode ist jetzt eine DVD des Films erschienen, der In Cannes 2018 den „Preis der Jury“ erhielt. Zu den Extras gehört ein Interview mit der Regisseurin und ein Making of. Mehr zur DVD: capernaum-stadt-der-hoffnung.html

28. Juni 2019

Aufbruch ins Jetzt

Zur aktuellen Ausstellung in der Akademie der Schönen Künste in München ist eine sehr lesenswerte Begleitpublikation erschienen, in der Auszüge aus Gesprächen von Beat Presser mit 56 Protagonist*innen des Neuen Deutschen Films dokumentiert sind. Ihre Lektüre ist spannend, weil Beat, bestens vorbereitet, interessante Fragen stellt und die Interviews redaktionell gut bearbeitet wurden. Sie haben meist einen Umfang von fünf bis sieben Seiten. Am längsten sind die Gespräche mit Wim Wenders (zwölf Seiten), Joachim von Vietinghoff und Erika und Ulrich Gregor (elf Seiten), Hans-Jürgen Syberberg (zehn Seiten, die meisten Fragen stellt hier Beats Mitarbeiterin Louise Plessen) und Peter Fleischmann (neun Seiten). Sehr kurz sind die Antworten von Reinhard Hauff und Klaus Lemke (jeweils eine Seite), Eva Mattes und Rosa von Praunheim (jeweils zwei Seiten). Besonders interessant finde ich die Gespräche mit Barbara Baum, Burkhard Driest, Molly von Fürstenberg, Beate Mainka-Jellinghaus und Elfi Mikesch. Herausgeberin und Gestalterin des Buches ist Vera Pechel, erschienen im Verlag Edition Achsensprung, Basel. Umfang: 384 Seiten, keine Abbildungen. Das Buch kostet 25 € (plus 5 € Porto und Verpackung). In der Ausstellung ist es natürlich ohne Portokosten erhältlich. Ich habe zur Publikation ein Vorwort verfasst, das hier zu lesen ist: aufbruch-ins-jetzt-2/. Man kann das Buch bei Vera Pechel bestellen: info@verapechel.ch.

Zur aktuellen Ausstellung in der Akademie der Schönen Künste in München ist eine sehr lesenswerte Begleitpublikation erschienen, in der Auszüge aus Gesprächen von Beat Presser mit 56 Protagonist*innen des Neuen Deutschen Films dokumentiert sind. Ihre Lektüre ist spannend, weil Beat, bestens vorbereitet, interessante Fragen stellt und die Interviews redaktionell gut bearbeitet wurden. Sie haben meist einen Umfang von fünf bis sieben Seiten. Am längsten sind die Gespräche mit Wim Wenders (zwölf Seiten), Joachim von Vietinghoff und Erika und Ulrich Gregor (elf Seiten), Hans-Jürgen Syberberg (zehn Seiten, die meisten Fragen stellt hier Beats Mitarbeiterin Louise Plessen) und Peter Fleischmann (neun Seiten). Sehr kurz sind die Antworten von Reinhard Hauff und Klaus Lemke (jeweils eine Seite), Eva Mattes und Rosa von Praunheim (jeweils zwei Seiten). Besonders interessant finde ich die Gespräche mit Barbara Baum, Burkhard Driest, Molly von Fürstenberg, Beate Mainka-Jellinghaus und Elfi Mikesch. Herausgeberin und Gestalterin des Buches ist Vera Pechel, erschienen im Verlag Edition Achsensprung, Basel. Umfang: 384 Seiten, keine Abbildungen. Das Buch kostet 25 € (plus 5 € Porto und Verpackung). In der Ausstellung ist es natürlich ohne Portokosten erhältlich. Ich habe zur Publikation ein Vorwort verfasst, das hier zu lesen ist: aufbruch-ins-jetzt-2/. Man kann das Buch bei Vera Pechel bestellen: info@verapechel.ch.

26. Juni 2019

Filme analysieren und interpretieren

„Kompaktwissen XL“ heißt eine Buchreihe im Reclam Verlag, in der seit kurzem interessante Lehrangebote gemacht werden. Gerade erschienen ist der Band „Filme analysieren und interpre-tieren“ von Alain Ottiker, der zuletzt einen Lektüreschlüssel zu Franz Kafkas „Die Verwand-lung“ publiziert hat. Er fokussiert seine Analysen auf das Narrative (Dramaturgie der drei Akte, Alternativen zum Dreiakter, Montage), das Visuelle (Vor der Kamera: Mise en Scene, mit der Kamera: Mise en Cadre) und das Auditive (Musik, Geräusch, Sprache). Interessant und spannend wird die Lektüre durch die unendlich vielen Filmbeispiele, die vom Autor ins Spiel gebracht werden, oft unterschieden zwischen amerikanischem und europäischem Film. In „Infoboxen“ werden wichtige Informationen zusammengefasst. Mit zahlreichen Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: Filme_analysieren_und_interpretieren

„Kompaktwissen XL“ heißt eine Buchreihe im Reclam Verlag, in der seit kurzem interessante Lehrangebote gemacht werden. Gerade erschienen ist der Band „Filme analysieren und interpre-tieren“ von Alain Ottiker, der zuletzt einen Lektüreschlüssel zu Franz Kafkas „Die Verwand-lung“ publiziert hat. Er fokussiert seine Analysen auf das Narrative (Dramaturgie der drei Akte, Alternativen zum Dreiakter, Montage), das Visuelle (Vor der Kamera: Mise en Scene, mit der Kamera: Mise en Cadre) und das Auditive (Musik, Geräusch, Sprache). Interessant und spannend wird die Lektüre durch die unendlich vielen Filmbeispiele, die vom Autor ins Spiel gebracht werden, oft unterschieden zwischen amerikanischem und europäischem Film. In „Infoboxen“ werden wichtige Informationen zusammengefasst. Mit zahlreichen Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: Filme_analysieren_und_interpretieren

25. Juni 2019

Topografie des Laiendarsteller-Diskurses

Eine Dissertation, die an der Filmuniversität Babelsberg entstanden ist. Anna Luise Kiss widmet sich darin fundamental einem Thema, das in der Film-wissenschaft eher marginal behandelt wird: der Funktion von Laiendarstellern im Kino-spielfilm. Ein erstes umfang-reiches Kapitel richtet den Blick auf „Laiendarstellerinnen und Laiendarstellern in der Film-theorie“. Die Autorin wurde fündig bei Herbert Tannen-baum, Hugo Münsterberg, in der Debatte um Laiendarsteller im sowjetischen Filmwesen, bei Béla Balázs, Rudolf Arnheim, Siegfried Kracauer, André Bazin, Robert Bresson. Sieben Zwischenfazits und fünf Fazits bringen ihre Erkenntnisse auf entscheidende Punkte. Im Hauptteil werden drei Filme unter dem Aspekt Laiendarstellung untersucht: LA TERRA TREMA (1948) von Luchino Visconti, NICHT VERSÖHNT – ODER ES HILFT NUR GEWALT, WO GEWALT HERRSCHT (1965) von Jean-Marie Straub und DIE ALLEINSEGLERIN (1987) von Herrmann Zschoche. Die Analysen sind beeindruckend in ihrer Genauigkeit. Im Fazit gibt es drei Formationen des Laiendarsteller-Diskurses: sie werden als „Darsteller ihrer selbst“, als „Performer“ und als „Naturtalente“ gesehen. Das Buch hat einen Umfang von 544 Seiten, es gibt 2.292 Quellenverweise. Man kann von einem Basiswerk zum Thema sprechen. Mit wenigen Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: book/9783658257569

Eine Dissertation, die an der Filmuniversität Babelsberg entstanden ist. Anna Luise Kiss widmet sich darin fundamental einem Thema, das in der Film-wissenschaft eher marginal behandelt wird: der Funktion von Laiendarstellern im Kino-spielfilm. Ein erstes umfang-reiches Kapitel richtet den Blick auf „Laiendarstellerinnen und Laiendarstellern in der Film-theorie“. Die Autorin wurde fündig bei Herbert Tannen-baum, Hugo Münsterberg, in der Debatte um Laiendarsteller im sowjetischen Filmwesen, bei Béla Balázs, Rudolf Arnheim, Siegfried Kracauer, André Bazin, Robert Bresson. Sieben Zwischenfazits und fünf Fazits bringen ihre Erkenntnisse auf entscheidende Punkte. Im Hauptteil werden drei Filme unter dem Aspekt Laiendarstellung untersucht: LA TERRA TREMA (1948) von Luchino Visconti, NICHT VERSÖHNT – ODER ES HILFT NUR GEWALT, WO GEWALT HERRSCHT (1965) von Jean-Marie Straub und DIE ALLEINSEGLERIN (1987) von Herrmann Zschoche. Die Analysen sind beeindruckend in ihrer Genauigkeit. Im Fazit gibt es drei Formationen des Laiendarsteller-Diskurses: sie werden als „Darsteller ihrer selbst“, als „Performer“ und als „Naturtalente“ gesehen. Das Buch hat einen Umfang von 544 Seiten, es gibt 2.292 Quellenverweise. Man kann von einem Basiswerk zum Thema sprechen. Mit wenigen Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: book/9783658257569

23. Juni 2019

DIE BLEIERNE ZEIT (1981)

Margarethe von Trotta hat in diesem Jahr den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises erhalten. Ihr für mich stärkster Film ist DIE BLEIERNE ZEIT, für den sie 1981 in Venedig mit dem „Goldenen Löwen“ und 1982 in Berlin mit dem „Filmband in Gold“ ausgezeichnet wurde. Der Film erzählt die Geschichte zweier Schwestern, nachem-pfunden dem Leben von Gudrun und Christiane Ensslin, Töchter eines evangelischen Pfarrers. Im Film heißen die Schwestern Juliane und Marianne. Juliane ist eher rebellisch, Marianne still und sanft. Das Elternhaus erleben sie als kalt, die Zeit der 50er Jahre als bleiern. In den 60er Jahren ändern sich die Konstellationen. Aus Juliane wird eine Journalistin, aus Marianne eine Terroristin. Sie begegnen sich mehrfach, zuletzt im Gefängnis in Stammheim. Dann meldet das Fernsehen den Tod von Marianne. Julianes Versuch, dies als Mord anzuprangern, scheitert. Der Film ist als Kammerspiel konzipiert, getragen von zwei heraus-ragenden Darstellerinnen: Jutta Lampe als Juliane, Barbara Sukowa als Marianne. Rückblenden erzählen Geschichten aus der Jugend der beiden Geschwister. Das Drehbuch stammte von Margarethe von Trotta., hinter der Kamera stand Franz Rath. Bei Studio Canal sind jetzt DVD und Blu-ray des aufwendig restaurierten Films erschienen. Mit einem umfangreichen Booklet und Interviews mit Margarethe von Trotta und Barbara Sukowa. Mehr zur DVD und Blu-ray: edition-blu-ray

Margarethe von Trotta hat in diesem Jahr den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises erhalten. Ihr für mich stärkster Film ist DIE BLEIERNE ZEIT, für den sie 1981 in Venedig mit dem „Goldenen Löwen“ und 1982 in Berlin mit dem „Filmband in Gold“ ausgezeichnet wurde. Der Film erzählt die Geschichte zweier Schwestern, nachem-pfunden dem Leben von Gudrun und Christiane Ensslin, Töchter eines evangelischen Pfarrers. Im Film heißen die Schwestern Juliane und Marianne. Juliane ist eher rebellisch, Marianne still und sanft. Das Elternhaus erleben sie als kalt, die Zeit der 50er Jahre als bleiern. In den 60er Jahren ändern sich die Konstellationen. Aus Juliane wird eine Journalistin, aus Marianne eine Terroristin. Sie begegnen sich mehrfach, zuletzt im Gefängnis in Stammheim. Dann meldet das Fernsehen den Tod von Marianne. Julianes Versuch, dies als Mord anzuprangern, scheitert. Der Film ist als Kammerspiel konzipiert, getragen von zwei heraus-ragenden Darstellerinnen: Jutta Lampe als Juliane, Barbara Sukowa als Marianne. Rückblenden erzählen Geschichten aus der Jugend der beiden Geschwister. Das Drehbuch stammte von Margarethe von Trotta., hinter der Kamera stand Franz Rath. Bei Studio Canal sind jetzt DVD und Blu-ray des aufwendig restaurierten Films erschienen. Mit einem umfangreichen Booklet und Interviews mit Margarethe von Trotta und Barbara Sukowa. Mehr zur DVD und Blu-ray: edition-blu-ray

22. Juni 2019

WAS UNS NICHT UMBRINGT (2018)

Ihren Film BELLA MARTHA (2001) mit Martina Gedeck habe ich sehr geschätzt, ihre späteren Filme habe ich nicht gesehen. Der jüngste Film von Sandra Nettelbeck hat große Stärken und kleine Schwächen. Haupt-figur ist der Psychotherapeut Max, der viele Patienten hat und schließlich selbst in eine Krise gerät, als er sich in die spiel-süchtige Soundkünstlerin Sophie verliebt, die von ihren Beziehungsproblemen geheilt werden möchte. Man hat viel damit zu tun, all die interessanten Personen im Blick zu behalten, die hier kommen und gehen. Sie werden uns durch Darstellerinnen und Darsteller nahe gebracht, die wir alle gut kennen: August Zirner als Therapeut Max, Barbara Auer als seine Exfrau Loretta, Johanna ter Steege als Sophie, Jenny Schily als Tierpflegerin Sunny, Bjarne Mädel als ihr Kollege Hannes, Oliver Broumis als der schwule Pilot Fritz, Christoph Berkel als Bestatter Mark, Deborah Kaufmann als Schriftstellerin Isabelle, Mark Waschke als einsilbiger Patient Ben, Peter Lohmeyer als Sophies Freund David. Und nicht zuletzt ist immer wieder der schwermütige Hund zu sehen, den Max am Anfang aus dem Tierheim holt. Was mir nicht gefallen hat, ist die Musik, die sich zu häufig lautstark in den Vordergrund drängt und zu wenig Momente der Besinnung zulässt. Bei Alamode ist jetzt eine DVD des Films erschienen, die ich trotz einiger Vorbehalte gegen den Film empfehle. Zu den Extras gehören Interviews mit der Regisseurin und ausgewählten Darsteller*innen. Mehr zur DVD: was-uns-nicht-umbringt.html

Ihren Film BELLA MARTHA (2001) mit Martina Gedeck habe ich sehr geschätzt, ihre späteren Filme habe ich nicht gesehen. Der jüngste Film von Sandra Nettelbeck hat große Stärken und kleine Schwächen. Haupt-figur ist der Psychotherapeut Max, der viele Patienten hat und schließlich selbst in eine Krise gerät, als er sich in die spiel-süchtige Soundkünstlerin Sophie verliebt, die von ihren Beziehungsproblemen geheilt werden möchte. Man hat viel damit zu tun, all die interessanten Personen im Blick zu behalten, die hier kommen und gehen. Sie werden uns durch Darstellerinnen und Darsteller nahe gebracht, die wir alle gut kennen: August Zirner als Therapeut Max, Barbara Auer als seine Exfrau Loretta, Johanna ter Steege als Sophie, Jenny Schily als Tierpflegerin Sunny, Bjarne Mädel als ihr Kollege Hannes, Oliver Broumis als der schwule Pilot Fritz, Christoph Berkel als Bestatter Mark, Deborah Kaufmann als Schriftstellerin Isabelle, Mark Waschke als einsilbiger Patient Ben, Peter Lohmeyer als Sophies Freund David. Und nicht zuletzt ist immer wieder der schwermütige Hund zu sehen, den Max am Anfang aus dem Tierheim holt. Was mir nicht gefallen hat, ist die Musik, die sich zu häufig lautstark in den Vordergrund drängt und zu wenig Momente der Besinnung zulässt. Bei Alamode ist jetzt eine DVD des Films erschienen, die ich trotz einiger Vorbehalte gegen den Film empfehle. Zu den Extras gehören Interviews mit der Regisseurin und ausgewählten Darsteller*innen. Mehr zur DVD: was-uns-nicht-umbringt.html

21. Juni 2019

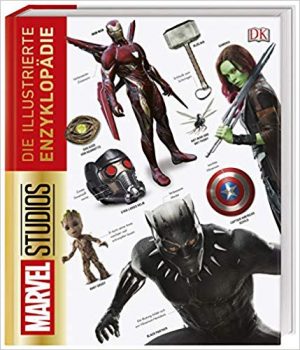

Marvel Studios – Die illustrierte Enzyklopädie

Sie gehören zum Disney-Konzern und sind das wohl erfolgreichste Studio für Kinofilme. Ihr letzter Hit war AVENGERS: ENDGAME, der im April in die deutschen Kinos kam und bei uns inzwischen mehr als vier Millionen Besucher*innen hatte. Bei Dorling Kindersley ist jetzt eine Enzyklopädie zu den Marvel Studio-Filmen von Adam Bray erschienen, illustriert mit über tausend Fotos. Man findet dort Informationen zu den Helden und Heldinnen (Iron Man, Thor, Guardians of the Galaxy, Black Widow, Ant-Man, Black Panther, Captain America, Doctor Strange, Hulk), zu ihren Ausrüstungen (den geheimnisvollen Infinity-Steinen, Doctor Stranges schwebendem Umhang), den Schauplätzen (Tony Starks Hightech-Villa, das versteckte Königreich von Wakanda, die schwebende Stadt Asgard, das Flaggschiff von S.H.I.E.L.D, das Multiuniversum). Es sind eigene Welten, die sich hier öffnen, die Texte des Autors sind kompetent, die Abbildungen haben hervorragende Qualität. Mein persönlicher Lieblingsfilm der Marvel Studios ist GUARDIANS OF THE GALAXY (2014) von James Gunn, den wir damals in 3-D im Zoo-Palast gesehen haben. Aber viele Filme sind bisher an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall will ich noch AVENGERS: ENDGAME nachholen. Mehr zum Buch: enzyklopaedie-9783831036608

Sie gehören zum Disney-Konzern und sind das wohl erfolgreichste Studio für Kinofilme. Ihr letzter Hit war AVENGERS: ENDGAME, der im April in die deutschen Kinos kam und bei uns inzwischen mehr als vier Millionen Besucher*innen hatte. Bei Dorling Kindersley ist jetzt eine Enzyklopädie zu den Marvel Studio-Filmen von Adam Bray erschienen, illustriert mit über tausend Fotos. Man findet dort Informationen zu den Helden und Heldinnen (Iron Man, Thor, Guardians of the Galaxy, Black Widow, Ant-Man, Black Panther, Captain America, Doctor Strange, Hulk), zu ihren Ausrüstungen (den geheimnisvollen Infinity-Steinen, Doctor Stranges schwebendem Umhang), den Schauplätzen (Tony Starks Hightech-Villa, das versteckte Königreich von Wakanda, die schwebende Stadt Asgard, das Flaggschiff von S.H.I.E.L.D, das Multiuniversum). Es sind eigene Welten, die sich hier öffnen, die Texte des Autors sind kompetent, die Abbildungen haben hervorragende Qualität. Mein persönlicher Lieblingsfilm der Marvel Studios ist GUARDIANS OF THE GALAXY (2014) von James Gunn, den wir damals in 3-D im Zoo-Palast gesehen haben. Aber viele Filme sind bisher an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall will ich noch AVENGERS: ENDGAME nachholen. Mehr zum Buch: enzyklopaedie-9783831036608