27. Januar 2021

Top! Die Wette gilt

Ein Quiz zur Fernsehgeschichte der 1980er Jahre. Der Autor und Verleger Ulrich Hamann (Klartext Verlag) stellt 444 Fragen und gibt die entspre-chenden Antworten jeweils auf der Rückseite. 15 Bereiche sind im Fokus: Kultfiguren – Kult-serien – Polizei und Detektive – Politik und Nachrichten – Quiz und Show – Musik und Froh-sinn – Allgemeine Sendeplätze – Fußball und andere Sportarten – Familie und Soaps – Abenteuer und Spannung – Unvergessliche Werbung – Bildung und Kultur – Humor und Satire – Kinder und Jugend – Filme aus aller Welt. Die erste Frage lautet: „Wo praktizierte Professor Klaus Brinkmann?“ (Antwort, natürlich: In der Schwarzwaldklinik). Die letzte, 444. Frage: „Finsterer Mittelalterkrimi um einen Mord in einer Abtei, den William von Baskerville (Sean Connery) aus England und sein Novize, der junge Adson von Melk (Christian Slater) aus Niederösterreich aufklären sollen.“ Antwort: DER NAME DER ROSE. In den 80er Jahren begann das Privatfernsehen in der Bundesrepublik. Es spielt bei den Fragen eine große Rolle. Auch das DDR-Fernsehen ist einbezogen. Unterhaltsame Lektüre. Mehr zum Buch: 3193/top-die-wette-gilt?c=226

Ein Quiz zur Fernsehgeschichte der 1980er Jahre. Der Autor und Verleger Ulrich Hamann (Klartext Verlag) stellt 444 Fragen und gibt die entspre-chenden Antworten jeweils auf der Rückseite. 15 Bereiche sind im Fokus: Kultfiguren – Kult-serien – Polizei und Detektive – Politik und Nachrichten – Quiz und Show – Musik und Froh-sinn – Allgemeine Sendeplätze – Fußball und andere Sportarten – Familie und Soaps – Abenteuer und Spannung – Unvergessliche Werbung – Bildung und Kultur – Humor und Satire – Kinder und Jugend – Filme aus aller Welt. Die erste Frage lautet: „Wo praktizierte Professor Klaus Brinkmann?“ (Antwort, natürlich: In der Schwarzwaldklinik). Die letzte, 444. Frage: „Finsterer Mittelalterkrimi um einen Mord in einer Abtei, den William von Baskerville (Sean Connery) aus England und sein Novize, der junge Adson von Melk (Christian Slater) aus Niederösterreich aufklären sollen.“ Antwort: DER NAME DER ROSE. In den 80er Jahren begann das Privatfernsehen in der Bundesrepublik. Es spielt bei den Fragen eine große Rolle. Auch das DDR-Fernsehen ist einbezogen. Unterhaltsame Lektüre. Mehr zum Buch: 3193/top-die-wette-gilt?c=226

26. Januar 2021

Der deutsch-türkische Film

13 Texte analysieren deutsch-türkische Filme aus unterschied-lichen Perspektiven. Das Heraus-geber-Quartett Deniz Bayrak, Enis Dinç, Yüksel Ekinci und Sarah Reininghaus begründet dies in der Einleitung. Bei Monika Riedel geht es um die Darstellung der türki-schen Frau im deutschen und deutsch-türkischen Dokumentar-, Spiel- und Fernsehfilm in 32 Bei-spielen. Klaus Schenk reflektiert über filmische Narration und Semiotik transkultureller Missver-ständnisse. Ali Osman Öztürk & Derya Canbolat beschäftigen sich mit der Rezeption des Films SHIRINS HOCHZEIT (1976) aus der Perspektive der türkischen Musikproduktion in Deutschland. Haci-Halil Uslucan untersucht die stereotype Darstellung von ZuwanderInnen in den Medien und ihren Einfluss auf kulturelle Teilhabe. Gudrun Marci-Boehnke erinnert an den Film HAPPY BIRTHDAY, TÜRKE (1992) von Doris Dörrie, Nils Jablanski an LOLA UND BILIDIKIT (1999) von Kutluğ Ataman, Hilal Keskin an ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND (2011) von Yasemin Şamderelli. Stefan Schroeder äußert sich zu zwei Litera-turverfilmungen von Nuran David Calis: FRÜHLINGS ERWACHEN (2009) und WOYZECK (2013). Deniz Bayrak & Sarah Reininghaus erforschen städtische Räume und Regionalität in TATORTEN von Züli Aladağ und Umut Dağ. Ludger Hoffmann beschreibt aus sprach-wissenschaftlicher Perspektive das mehrsprachige Handeln im Film am Beispiel von GEGEN DIE WAND (2004) von Fatih Akin, Pembe Şahiner die Funktion der Sprache im Film SOLINO (2002) von Fatih Akin. Tuncer Cabadağ & Stephan Holz stellen interkulturelle Begegnungen in fiktionalen Welten in einen pädagogischen Rahmen. Anna Khalizova sieht Möglichkeiten des Filmeinsatzes im DaF-Unterricht, ihr Beispiel: HAYMATOZ: EXIL IN DER TÜRKEI (2016) von Eren Önsöz. In der Summe fügen sich die Texte zu einer deutlichen Erweiterung des besseren Verständnisses des deutsch-türkischen Films. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: der-deutsch-tuerkische-film/?number=978-3-8376-5439-4

13 Texte analysieren deutsch-türkische Filme aus unterschied-lichen Perspektiven. Das Heraus-geber-Quartett Deniz Bayrak, Enis Dinç, Yüksel Ekinci und Sarah Reininghaus begründet dies in der Einleitung. Bei Monika Riedel geht es um die Darstellung der türki-schen Frau im deutschen und deutsch-türkischen Dokumentar-, Spiel- und Fernsehfilm in 32 Bei-spielen. Klaus Schenk reflektiert über filmische Narration und Semiotik transkultureller Missver-ständnisse. Ali Osman Öztürk & Derya Canbolat beschäftigen sich mit der Rezeption des Films SHIRINS HOCHZEIT (1976) aus der Perspektive der türkischen Musikproduktion in Deutschland. Haci-Halil Uslucan untersucht die stereotype Darstellung von ZuwanderInnen in den Medien und ihren Einfluss auf kulturelle Teilhabe. Gudrun Marci-Boehnke erinnert an den Film HAPPY BIRTHDAY, TÜRKE (1992) von Doris Dörrie, Nils Jablanski an LOLA UND BILIDIKIT (1999) von Kutluğ Ataman, Hilal Keskin an ALMANYA – WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND (2011) von Yasemin Şamderelli. Stefan Schroeder äußert sich zu zwei Litera-turverfilmungen von Nuran David Calis: FRÜHLINGS ERWACHEN (2009) und WOYZECK (2013). Deniz Bayrak & Sarah Reininghaus erforschen städtische Räume und Regionalität in TATORTEN von Züli Aladağ und Umut Dağ. Ludger Hoffmann beschreibt aus sprach-wissenschaftlicher Perspektive das mehrsprachige Handeln im Film am Beispiel von GEGEN DIE WAND (2004) von Fatih Akin, Pembe Şahiner die Funktion der Sprache im Film SOLINO (2002) von Fatih Akin. Tuncer Cabadağ & Stephan Holz stellen interkulturelle Begegnungen in fiktionalen Welten in einen pädagogischen Rahmen. Anna Khalizova sieht Möglichkeiten des Filmeinsatzes im DaF-Unterricht, ihr Beispiel: HAYMATOZ: EXIL IN DER TÜRKEI (2016) von Eren Önsöz. In der Summe fügen sich die Texte zu einer deutlichen Erweiterung des besseren Verständnisses des deutsch-türkischen Films. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: der-deutsch-tuerkische-film/?number=978-3-8376-5439-4

24. Januar 2021

SURVIVE THE NIGHT (2020)

Zwei junge kriminelle Brüder, Jamie und Matthias, überfallen eine Tankstelle, aber der Raub misslingt und Matthias hat eine Kugel im Bein, die entfernt werden muss. So verfolgen sie den Chirurgen Rich Clark in sein Haus, nehmen die Familie als Geiseln und fordern medizi-nische Hilfe. Richs Vater, der frühere Sheriff Frank, leistet Widerstand. Die Konflikte zwischen Jamie & Matthias und der Familie Clark eskalieren in der Nacht, es gibt Tote. Der Film von Matt Eskandari ist überschaubar im Plot, es fließt viel Blut, die kriminellen Brüder sorgen aber auch für komische Momente, weil sie so unprofessionell handeln. Bruce Willis als Frank spielt fast eine Nebenrolle, als Arzt Rich Clark steht Chad Michael Murray im Zentrum und macht seine Sache gut. Shea Bruckner und Tylor Jon Olsen als Jamie und Matthias haben unsere Sympathien, weil sie chancenlos sind. Ein kleiner Genrefilm. Bei EuroVideo ist jetzt die DVD des Films erschienen. Mehr zur DVD: survive-the-night,tv-kino-film.html

Zwei junge kriminelle Brüder, Jamie und Matthias, überfallen eine Tankstelle, aber der Raub misslingt und Matthias hat eine Kugel im Bein, die entfernt werden muss. So verfolgen sie den Chirurgen Rich Clark in sein Haus, nehmen die Familie als Geiseln und fordern medizi-nische Hilfe. Richs Vater, der frühere Sheriff Frank, leistet Widerstand. Die Konflikte zwischen Jamie & Matthias und der Familie Clark eskalieren in der Nacht, es gibt Tote. Der Film von Matt Eskandari ist überschaubar im Plot, es fließt viel Blut, die kriminellen Brüder sorgen aber auch für komische Momente, weil sie so unprofessionell handeln. Bruce Willis als Frank spielt fast eine Nebenrolle, als Arzt Rich Clark steht Chad Michael Murray im Zentrum und macht seine Sache gut. Shea Bruckner und Tylor Jon Olsen als Jamie und Matthias haben unsere Sympathien, weil sie chancenlos sind. Ein kleiner Genrefilm. Bei EuroVideo ist jetzt die DVD des Films erschienen. Mehr zur DVD: survive-the-night,tv-kino-film.html

22. Januar 2021

Věra Chytilová

Sie war eine Protagonistin der Neuen Welle des tschecho-slowakischen Films in den 1960er Jahren. Berühmt wurde sie mit dem Film TAUSEND-SCHÖNCHEN (1966). Věra Chytilová (1929-2014) ist das jüngste Heft der Film-Konzepte gewidmet, herausgegeben von Margarete Wach. Andreas Rauscher befasst sich mit ihren frühen Kurzfilmen. Nicole Kandioler untersucht die Filme VON ETWAS ANDEREM (1963) und DAS ERBE (1992). Kateřina Svatoňová entdeckt in ihren Filmen die Stilisierung als Möglichkeit der Annäherung an die Wahrheit. Margarete Wach ist mit einem informativen Vorwort und zwei Texten vertreten: einmal geht es um das Verhältnis von Chytilová zur französischen Nouvelle Vague, im zweiten Beitrag um drei dokumentarische Künstlerporträts. Schamma Schahadat richtet ihren Blick auf den Film GESCHICHTE DER WÄNDE ODER WIE EINE SIEDLUNG ENTSTEHT (1979). Mit Biografie, Filmografie und Abbildungen in guter Qualität. Eine schöne Würdigung der Filmemacherin. Coverabbildung: TAUSEND-SCHÖNCHEN. Mehr zum Buch: Margarete-Wach/dp/3967070875

Sie war eine Protagonistin der Neuen Welle des tschecho-slowakischen Films in den 1960er Jahren. Berühmt wurde sie mit dem Film TAUSEND-SCHÖNCHEN (1966). Věra Chytilová (1929-2014) ist das jüngste Heft der Film-Konzepte gewidmet, herausgegeben von Margarete Wach. Andreas Rauscher befasst sich mit ihren frühen Kurzfilmen. Nicole Kandioler untersucht die Filme VON ETWAS ANDEREM (1963) und DAS ERBE (1992). Kateřina Svatoňová entdeckt in ihren Filmen die Stilisierung als Möglichkeit der Annäherung an die Wahrheit. Margarete Wach ist mit einem informativen Vorwort und zwei Texten vertreten: einmal geht es um das Verhältnis von Chytilová zur französischen Nouvelle Vague, im zweiten Beitrag um drei dokumentarische Künstlerporträts. Schamma Schahadat richtet ihren Blick auf den Film GESCHICHTE DER WÄNDE ODER WIE EINE SIEDLUNG ENTSTEHT (1979). Mit Biografie, Filmografie und Abbildungen in guter Qualität. Eine schöne Würdigung der Filmemacherin. Coverabbildung: TAUSEND-SCHÖNCHEN. Mehr zum Buch: Margarete-Wach/dp/3967070875

21. Januar 2021

DEFA-Geschichte in Filmen

Michael Grisko ist ein fleißiger Autor und Herausgeber, sein Lieblingsthema: die DEFA. Zu-letzt erschienen: „DEFA in Thü-ringen“, herausgegeben mit Patrick Rössler (2018), „Drehort Thüringen“ (2019), „Biographi-sche Filme der DEFA“, heraus-gegeben mit Günter Helmes (2020) und jetzt „DEFA-Ge-schichte in Filmen“. Zu lesen sind elf interessante Texte, beginnend mit dem Film DER UNTERTAN (1951) von Wolf-gang Staudte. Drei Beiträge sind Günter Reisch gewidmet, drei Texte Rainer Simon, ein Beitrag dem Film DAS LIED DER MATROSEN von Günter Reisch und Kurt Maetzig, ein Text Lothar Warneke mit zwei Filmen, ein Beitrag dem Film DAS MÄDCHEN AUF DEM BRETT von Kurt Maetzig, ein Text den Kinderfilmen von Rolf Losansky und ein Beitrag dem Science-Fiction-Genre bei der DEFA. Die Auswahl ist sehr subjektiv. Einige Texte wurden bereits in anderem Zusammenhang veröffentlicht. Kann man ein Buch zur DEFA-Geschichte publizieren, in dem Konrad Wolf und Frank Beyer, die beiden wichtigsten Regisseure der DEFA, nicht vorkommen? Mehr zum Buch: defa-geschichte-in-filmen-id-87091/

20. Januar 2021

Suchtfaktor Serie

Serien sind außerordentlich po-pulär und haben für Zuschauer eine große Bedeutung. Sie be-schäftigen nicht nur die Me-dienwissenschaft, sondern auch die Psychosozialwissenschaft. Das Buch „Suchtfaktor Serie“, herausgegeben von Gerald Poscheschnik, Professor an der Fachhochschule Kärnten, ord-net die untersuchten Serien nach Genres: Krimis und Thriller (Teil I), Comedy, Sitcom und Satire (Teil II), Drama und Tragödie (Teil III), Mystery, Fantasy und Horror (Teil IV). 15 Texte beschäftigen sich mit BABYLON BERLIN, TRUE DETECTIVE, SHERLOCK (Teil I), THE OFFICE, DIE SIMPSONS, ALLY McBEAL, KING OF QUEENS, GILMORE GIRLS (Teil II), THE DEUCE, FAUDA, CHERNOBYL, BREAKING BAD (Teil III), GAME OF THRONES, AKTE X, STRANGER THINGS (Teil IV). Die Texte stammen von 18 Auto-rinnen und Autoren. Sie vermitteln psychoanalytische Erkenntnisse, die sich auf interessante Weise mit medienwissenschaftlichen Befunden verbinden. Die Lektüre des Bandes ist unbedingt lohnend, nicht nur für Serien-Fans. Sehr lesenswert: der einleitende Aufsatz des Herausgeber „Psychoanalyse und Fernsehen“. Keine Abbildungen. Mehr zum Buch: product_info.php/products_id/3026

Serien sind außerordentlich po-pulär und haben für Zuschauer eine große Bedeutung. Sie be-schäftigen nicht nur die Me-dienwissenschaft, sondern auch die Psychosozialwissenschaft. Das Buch „Suchtfaktor Serie“, herausgegeben von Gerald Poscheschnik, Professor an der Fachhochschule Kärnten, ord-net die untersuchten Serien nach Genres: Krimis und Thriller (Teil I), Comedy, Sitcom und Satire (Teil II), Drama und Tragödie (Teil III), Mystery, Fantasy und Horror (Teil IV). 15 Texte beschäftigen sich mit BABYLON BERLIN, TRUE DETECTIVE, SHERLOCK (Teil I), THE OFFICE, DIE SIMPSONS, ALLY McBEAL, KING OF QUEENS, GILMORE GIRLS (Teil II), THE DEUCE, FAUDA, CHERNOBYL, BREAKING BAD (Teil III), GAME OF THRONES, AKTE X, STRANGER THINGS (Teil IV). Die Texte stammen von 18 Auto-rinnen und Autoren. Sie vermitteln psychoanalytische Erkenntnisse, die sich auf interessante Weise mit medienwissenschaftlichen Befunden verbinden. Die Lektüre des Bandes ist unbedingt lohnend, nicht nur für Serien-Fans. Sehr lesenswert: der einleitende Aufsatz des Herausgeber „Psychoanalyse und Fernsehen“. Keine Abbildungen. Mehr zum Buch: product_info.php/products_id/3026

19. Januar 2021

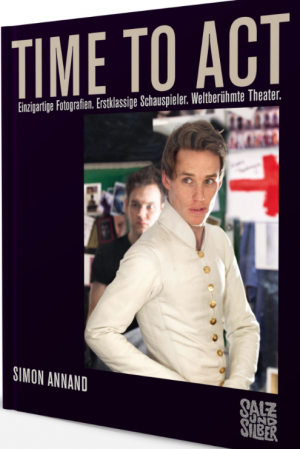

Time to Act

Der Fotograf Simon Annand hat über viele Jahre Schau-spielerinnen und Schauspie-ler in Londoner Theatern in den letzten 35 Minuten vor ihrem Auftritt beobachtet, in ihren Garderoben, kostü-miert vor dem Spiegel, in der Phase der Konzentration, bevor der Vorhang sich hebt. Eigentlich sind das Momente, in denen man unbeobachtet sein möchte. Aber alle hier Fotografierten waren natürlich mit dem Procedere einverstanden, weil sie wissen, welch hervorragender Fotograf Simon Annand ist. Zu sehen sind u.a. F. Murray Abraham, Juliet Binoche, Cate Blanchett, Hugh Bonneville, Ellen Burstyn, Glenn Close, Benedict Cumberbatch, Judi Dench, Sally Field, Edward Fox, James Fox, Jeff Goldblum, John Goodman, Ed Harris, Ethan Hawke, Sally Hawkins, Jeremy Irons, Jude Law, Helen Mirren, Keira Knightley, Vanessa Redgrave, Kristin Scott Thomas, Rachel Weisz. Zu jedem Foto gibt es einen kurzen Kommentar des Fotografen. Coverfoto: Eddie Redmayne als Richard II. (2012). Mit Einleitungstexten des Produzenten Peter Wilson, der Schauspielerin Cate Blanchett und der Kuratorin Victoria Broackes vom Victoria and Albert Museum London. Ein wunderbares Buch für die Überbrückung einer Zeit, in der die Theater in Europa aus Corona-Gründen geschlossen sind. Der Verlag spendet von jedem verkauften Exemplar 1 € an die Corona-Künstler-Hilfe. Mehr zum Buch: .salzundsilber.de/produkt/timetoact/

Der Fotograf Simon Annand hat über viele Jahre Schau-spielerinnen und Schauspie-ler in Londoner Theatern in den letzten 35 Minuten vor ihrem Auftritt beobachtet, in ihren Garderoben, kostü-miert vor dem Spiegel, in der Phase der Konzentration, bevor der Vorhang sich hebt. Eigentlich sind das Momente, in denen man unbeobachtet sein möchte. Aber alle hier Fotografierten waren natürlich mit dem Procedere einverstanden, weil sie wissen, welch hervorragender Fotograf Simon Annand ist. Zu sehen sind u.a. F. Murray Abraham, Juliet Binoche, Cate Blanchett, Hugh Bonneville, Ellen Burstyn, Glenn Close, Benedict Cumberbatch, Judi Dench, Sally Field, Edward Fox, James Fox, Jeff Goldblum, John Goodman, Ed Harris, Ethan Hawke, Sally Hawkins, Jeremy Irons, Jude Law, Helen Mirren, Keira Knightley, Vanessa Redgrave, Kristin Scott Thomas, Rachel Weisz. Zu jedem Foto gibt es einen kurzen Kommentar des Fotografen. Coverfoto: Eddie Redmayne als Richard II. (2012). Mit Einleitungstexten des Produzenten Peter Wilson, der Schauspielerin Cate Blanchett und der Kuratorin Victoria Broackes vom Victoria and Albert Museum London. Ein wunderbares Buch für die Überbrückung einer Zeit, in der die Theater in Europa aus Corona-Gründen geschlossen sind. Der Verlag spendet von jedem verkauften Exemplar 1 € an die Corona-Künstler-Hilfe. Mehr zum Buch: .salzundsilber.de/produkt/timetoact/

17. Januar 2021

CRESCENDO (2019)

In Südtirol findet eine Friedens-konferenz zur Lösung des Nah-ostkonflikts zwischen Israelis und Palästinensern statt. Sie wird begleitet vom Auftritt eines Kammerorchesters mit Musike-rinnen und Musikern aus Israel und den Palästinensergebieten. Der Dirigent Eduard Storck (Peter Simonischek) hat nach einer Vorspielphase in Tel Aviv die Auswahl getroffen. Er muss schon hier die ersten Konflikte lösen, die sich in Südtirol zu-spitzen. Vorbild für die Orchestergründung ist offensichtlich das von Daniel Barenboim gegründete West-Eastern Divan Orchestra. Der von Dror Zahavi inszenierte Film hat im ersten Drittel viele berührende Momente, leidet aber dann zunehmend an seinem überfrachteten Drehbuch. So wird in der zweiten Hälfte die NS-Vergangenheit von Storcks Eltern ins Spiel gebracht, die sich dramaturgisch nur schwer mit der Haupthandlung verbinden lässt. Trotzdem ist Simonischek ein Glücksfall für den Film. Auch das junge Orchesterensemble ist schauspielerisch gut besetzt. Bei goodmovies ist jetzt die DVD des Films erschienen. Zu den Extras gehören diverse Featurettes und Interviews. Mehr zur DVD: goodmovies.de/crescendo.html

In Südtirol findet eine Friedens-konferenz zur Lösung des Nah-ostkonflikts zwischen Israelis und Palästinensern statt. Sie wird begleitet vom Auftritt eines Kammerorchesters mit Musike-rinnen und Musikern aus Israel und den Palästinensergebieten. Der Dirigent Eduard Storck (Peter Simonischek) hat nach einer Vorspielphase in Tel Aviv die Auswahl getroffen. Er muss schon hier die ersten Konflikte lösen, die sich in Südtirol zu-spitzen. Vorbild für die Orchestergründung ist offensichtlich das von Daniel Barenboim gegründete West-Eastern Divan Orchestra. Der von Dror Zahavi inszenierte Film hat im ersten Drittel viele berührende Momente, leidet aber dann zunehmend an seinem überfrachteten Drehbuch. So wird in der zweiten Hälfte die NS-Vergangenheit von Storcks Eltern ins Spiel gebracht, die sich dramaturgisch nur schwer mit der Haupthandlung verbinden lässt. Trotzdem ist Simonischek ein Glücksfall für den Film. Auch das junge Orchesterensemble ist schauspielerisch gut besetzt. Bei goodmovies ist jetzt die DVD des Films erschienen. Zu den Extras gehören diverse Featurettes und Interviews. Mehr zur DVD: goodmovies.de/crescendo.html

15. Januar 2021

Fernsehen Netflix Youtube

Eine Dissertation, die an der Universität Potsdam ent-standen ist. Christian Richter untersucht darin die „Fernsehhaftigkeit von On-Demand-Angeboten“. Ein einführendes Kapitel heißt „Vom Programm zur Pro-grammierung“. Die vier Begriffe „Flow“, „Serialität“, „Liveness“ und „Adressie-rungen“ werden mit vielen konkreten Beispielen aus den Angeboten von Netflix und Youtube unterfüttert, um dem Begriff „Fernsehen“ eine veränderte Bedeutung zu geben. Die Unterschiede zum traditionellen Fernsehen der 1960er bis 90er Jahre sind in der Tat beachtlich. Sie werden vom Autor mit zahlreichen Verweisen auf die theoretische Literatur (Bleicher, Engell, Hickethier, Uricchio, Winkler) abgesichert. Zu den wichtigsten beispielhaften Sendungen gehören BREAKING BAD, HOUSE OF CARDS, MAD MEN, SUPER BOWL. Eine gut fundierte Arbeit. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: number=978-3-8376-5481-3

Eine Dissertation, die an der Universität Potsdam ent-standen ist. Christian Richter untersucht darin die „Fernsehhaftigkeit von On-Demand-Angeboten“. Ein einführendes Kapitel heißt „Vom Programm zur Pro-grammierung“. Die vier Begriffe „Flow“, „Serialität“, „Liveness“ und „Adressie-rungen“ werden mit vielen konkreten Beispielen aus den Angeboten von Netflix und Youtube unterfüttert, um dem Begriff „Fernsehen“ eine veränderte Bedeutung zu geben. Die Unterschiede zum traditionellen Fernsehen der 1960er bis 90er Jahre sind in der Tat beachtlich. Sie werden vom Autor mit zahlreichen Verweisen auf die theoretische Literatur (Bleicher, Engell, Hickethier, Uricchio, Winkler) abgesichert. Zu den wichtigsten beispielhaften Sendungen gehören BREAKING BAD, HOUSE OF CARDS, MAD MEN, SUPER BOWL. Eine gut fundierte Arbeit. Mit Abbildungen in guter Qualität. Mehr zum Buch: number=978-3-8376-5481-3

14. Januar 2021

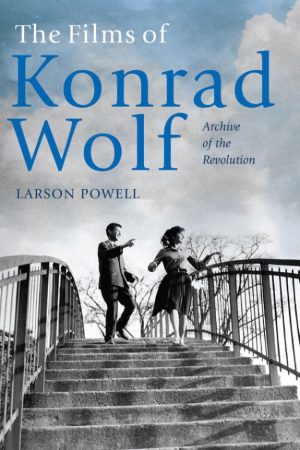

The Films of Konrad Wolf

Er war der bedeutendste Regisseur der DDR. Über Konrad Wolf (1925-1982) gibt es diverse Bücher, u.a. die her-vorragend recherchierte Biogra-fie „Der Sonnensucher“ von Wolfgang Jacobsen und Rolf Aurich (2005) und die Publika-tion „Chronist im Jahrhundert der Extreme“ (2019) von Antje Vollmer und Hans-Eckardt Wenzel. Was bisher fehlte, ist eine systematische Analyse seines Werkes. Die leistet das jüngst bei Camden House erschienene Buch von Larson Powell, Professor für Film Studies an der University of Missouri in Kansas City. Die Kenntnisse des Autors über Leben und Werk von Konrad Wolf sind beein-druckend. Alle Filme werden mit ihren historischen und politischen Kontexten erschlossen. Am besten gelingt dies bei seinen wichtigsten Filmen: LISSY (1957), STERNE (1959), DER GETEILTE HIMMEL (1964), ICH WAR NEUNZEHN (1968), DER NACKTE MANN AUF DEM SPORTPLATZ (1974) und SOLO SUNNY (1980). Kameraführung (meist Werner Bergmann), Montage (oft Evelyn Carow), Musik, die Zusammenarbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern werden mit den Inhalten und Themen in Verbindung gebracht. Eine deutschsprachige Ausgabe wäre wünschenswert. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Coverabbildung: DER GETEILTE HIMMEL. Mehr zum Buch: the-films-of-konrad-wolf.html

Er war der bedeutendste Regisseur der DDR. Über Konrad Wolf (1925-1982) gibt es diverse Bücher, u.a. die her-vorragend recherchierte Biogra-fie „Der Sonnensucher“ von Wolfgang Jacobsen und Rolf Aurich (2005) und die Publika-tion „Chronist im Jahrhundert der Extreme“ (2019) von Antje Vollmer und Hans-Eckardt Wenzel. Was bisher fehlte, ist eine systematische Analyse seines Werkes. Die leistet das jüngst bei Camden House erschienene Buch von Larson Powell, Professor für Film Studies an der University of Missouri in Kansas City. Die Kenntnisse des Autors über Leben und Werk von Konrad Wolf sind beein-druckend. Alle Filme werden mit ihren historischen und politischen Kontexten erschlossen. Am besten gelingt dies bei seinen wichtigsten Filmen: LISSY (1957), STERNE (1959), DER GETEILTE HIMMEL (1964), ICH WAR NEUNZEHN (1968), DER NACKTE MANN AUF DEM SPORTPLATZ (1974) und SOLO SUNNY (1980). Kameraführung (meist Werner Bergmann), Montage (oft Evelyn Carow), Musik, die Zusammenarbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern werden mit den Inhalten und Themen in Verbindung gebracht. Eine deutschsprachige Ausgabe wäre wünschenswert. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität. Coverabbildung: DER GETEILTE HIMMEL. Mehr zum Buch: the-films-of-konrad-wolf.html