06. Oktober 2020

Das Vermächtnis meines Lebens

Robert Iger war von 2005 bis Februar 2020 CEO des Disney-Konzerns und damit eine der einflussreichsten Personen in Hollywood. Im vergangenen Jahr hat er seine Autobiografie veröffentlicht, die jetzt auch in deutscher Sprache erschienen ist. Sie ist zweigeteilt: Teil 1: Lernen. Teil 2: Führen. Jeder Teil besteht aus sieben Kapiteln. Die Überschriften sind auf-schlussreich: 1. Von der Pike auf. 2. Die Kompetenz im Mittel-punkt. 3. Wissen, was man nicht weiß. 4. Disney kommt ins Spiel. 5. Die Nummer zwei. 6. Ein Aufstieg mit Klippen. 7. Es geht um die Zukunft. 8. Die Macht des Respekts. 9. Disney-Pixar und ein neuer Weg in die Zukunft. 10. Marvel – große, aber sinnvolle Risiken. 11. Star Wars. 12. Wer nicht innoviert, verliert. 13. Integrität ist unbezahlbar. 14. Die zentralen Werte. Strukturiertes Denken und präzise Erinnerungen sind die Hauptmerkmale des Buches von Bob Iger. Man lernt tatsächlich viel über die Erfolgsprinzipien eines Managers in der Filmwelt. Iger war mehr als vierzig Mal in China. Europa war ein Nebenschauplatz in seinem Leben. Und er hatte ein Team, auf das er sich weitgehend verlassen konnte. Unbedingt lesenswert, wenn man sich für das Hollywood der letzten zwanzig Jahre interessiert. Mit einem achtseitigen Bildteil. Mehr zum Buch: das-vermaechtnis-meines-lebens/

Robert Iger war von 2005 bis Februar 2020 CEO des Disney-Konzerns und damit eine der einflussreichsten Personen in Hollywood. Im vergangenen Jahr hat er seine Autobiografie veröffentlicht, die jetzt auch in deutscher Sprache erschienen ist. Sie ist zweigeteilt: Teil 1: Lernen. Teil 2: Führen. Jeder Teil besteht aus sieben Kapiteln. Die Überschriften sind auf-schlussreich: 1. Von der Pike auf. 2. Die Kompetenz im Mittel-punkt. 3. Wissen, was man nicht weiß. 4. Disney kommt ins Spiel. 5. Die Nummer zwei. 6. Ein Aufstieg mit Klippen. 7. Es geht um die Zukunft. 8. Die Macht des Respekts. 9. Disney-Pixar und ein neuer Weg in die Zukunft. 10. Marvel – große, aber sinnvolle Risiken. 11. Star Wars. 12. Wer nicht innoviert, verliert. 13. Integrität ist unbezahlbar. 14. Die zentralen Werte. Strukturiertes Denken und präzise Erinnerungen sind die Hauptmerkmale des Buches von Bob Iger. Man lernt tatsächlich viel über die Erfolgsprinzipien eines Managers in der Filmwelt. Iger war mehr als vierzig Mal in China. Europa war ein Nebenschauplatz in seinem Leben. Und er hatte ein Team, auf das er sich weitgehend verlassen konnte. Unbedingt lesenswert, wenn man sich für das Hollywood der letzten zwanzig Jahre interessiert. Mit einem achtseitigen Bildteil. Mehr zum Buch: das-vermaechtnis-meines-lebens/

04. Oktober 2020

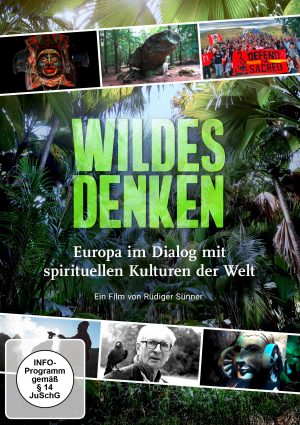

WILDES DENKEN (2020)

Rüdiger Sünner hat als Autor und Filmemacher in essayisti-scher Form Künstler und Wissenschaftler porträtiert und ist bei seiner Spurensuche interessante Wege gegangen. So entstanden Filme über Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Joseph Beuys, Rudolf Steiner, C. G. Jung, Paul Klee und die Theo-login Dorothee Sölle. Sein neuester Film erforscht den Dialog Europas mit spirituellen Kulturen der Welt. Es ist erstaunlich, welche Anschau-lichkeit Kultobjekte, Masken, Rituale und ethnographisches Filmmaterial aus Amerika, Afrika, Asien und der Südsee bekommen, die hier zu sehen sind. Viele Objekte stammen aus dem Ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem. Sie erhalten durch Bilder aus den fernen Ländern eine neue, konkrete Bedeutung. Die empathischen Kommentare von Ethnologen machen die Kluft zwischen Rationalität und Spiritualität noch größer. Das bedeutet nicht, dass man durch diesen Film zum Verschwörungs-theoretiker wird, aber ein bisschen wilder Denken kann nicht schaden. Die DVD des Films ist parallel zur Premiere in der Berliner Urania bei Absolut Medien erschienen, wo auch die früheren Filme von Rüdiger Sünner ihre Heimat haben. Sünner ist übrigens Absolvent der DFFB. Zum Bonusmaterial gehört ein Interview mit dem Biologen und Philosophen Dr. Andreas Weber. Mehr zur DVD: Dialog+mit+spirituellen+Kulturen+der+Welt

Rüdiger Sünner hat als Autor und Filmemacher in essayisti-scher Form Künstler und Wissenschaftler porträtiert und ist bei seiner Spurensuche interessante Wege gegangen. So entstanden Filme über Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Joseph Beuys, Rudolf Steiner, C. G. Jung, Paul Klee und die Theo-login Dorothee Sölle. Sein neuester Film erforscht den Dialog Europas mit spirituellen Kulturen der Welt. Es ist erstaunlich, welche Anschau-lichkeit Kultobjekte, Masken, Rituale und ethnographisches Filmmaterial aus Amerika, Afrika, Asien und der Südsee bekommen, die hier zu sehen sind. Viele Objekte stammen aus dem Ethnologischen Museum in Berlin-Dahlem. Sie erhalten durch Bilder aus den fernen Ländern eine neue, konkrete Bedeutung. Die empathischen Kommentare von Ethnologen machen die Kluft zwischen Rationalität und Spiritualität noch größer. Das bedeutet nicht, dass man durch diesen Film zum Verschwörungs-theoretiker wird, aber ein bisschen wilder Denken kann nicht schaden. Die DVD des Films ist parallel zur Premiere in der Berliner Urania bei Absolut Medien erschienen, wo auch die früheren Filme von Rüdiger Sünner ihre Heimat haben. Sünner ist übrigens Absolvent der DFFB. Zum Bonusmaterial gehört ein Interview mit dem Biologen und Philosophen Dr. Andreas Weber. Mehr zur DVD: Dialog+mit+spirituellen+Kulturen+der+Welt

02. Oktober 2020

Moments of Rupture

Sandra Schäfer engagiert sich künstlerisch mit Film- und Video-Instal-lationen und themati-siert dabei das Verhältnis von Macht, Gewalt und Befreiung. Eine wichtige Inspirationsquelle war für sie Harun Farocki. In ihrer Publikation „Moments of Rupture“ setzt sie eigene Arbeiten in ein Verhältnis zu Filmen der 1960er und 70er Jahre. Eindrucksvoll erinnert sie an Filme von Octavio Getino und Fernando Solanas, an die Gründung der Dziga Vertov Gruppe von Jean-Pierre Gorin und Jean-Luc Godard, an die Filme der Studentenbewegung speziell an der DFFB, an BAMBULE von Ulrike Meinhof, DAS SCHLEYER-BAND von Klaus vom Bruch, LA BATTAGLIA DI ALGERI von Gillo Pontecorvo und den Gruppenfilm DEUTSCHLAND IM HERBST. Abbildungen und Beschreibungen ihrer eigenen Produktionen MIEETA (2016) und CONSTRUCTED FUTURES: HARET HREIK (2017) rahmen den analytischen Mittelteil ein. Räume spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Konkrete Bezüge werden zur Hisbolla in Libanon hergestellt. Text in englischer Sprache. Mehr zum Buch: moments-of-rupture

Sandra Schäfer engagiert sich künstlerisch mit Film- und Video-Instal-lationen und themati-siert dabei das Verhältnis von Macht, Gewalt und Befreiung. Eine wichtige Inspirationsquelle war für sie Harun Farocki. In ihrer Publikation „Moments of Rupture“ setzt sie eigene Arbeiten in ein Verhältnis zu Filmen der 1960er und 70er Jahre. Eindrucksvoll erinnert sie an Filme von Octavio Getino und Fernando Solanas, an die Gründung der Dziga Vertov Gruppe von Jean-Pierre Gorin und Jean-Luc Godard, an die Filme der Studentenbewegung speziell an der DFFB, an BAMBULE von Ulrike Meinhof, DAS SCHLEYER-BAND von Klaus vom Bruch, LA BATTAGLIA DI ALGERI von Gillo Pontecorvo und den Gruppenfilm DEUTSCHLAND IM HERBST. Abbildungen und Beschreibungen ihrer eigenen Produktionen MIEETA (2016) und CONSTRUCTED FUTURES: HARET HREIK (2017) rahmen den analytischen Mittelteil ein. Räume spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Konkrete Bezüge werden zur Hisbolla in Libanon hergestellt. Text in englischer Sprache. Mehr zum Buch: moments-of-rupture

01. Oktober 2020

Einführung in die Filmgeschichte 1

Vier Bände soll die von Thomas Christen (Zürich) herausgege-bene Einführung in die inter-nationale Filmgeschichte am Ende umfassen. Zwei Bände über die Zeit von 1945 bis 1995 liegen bereits vor. Jetzt ist Band 1 erschienen: Von den Anfängen des Films bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die meisten Texte stammen vom Heraus-geber, sie beschäftigen sich u.a. mit dem skandinavischen Filmwunder von 1910 bis in die 1930er Jahre, mit Hollywood, dem Ort des klassischen Kinos, mit dem Weimarer Kino (40 Druckseiten), dem russischen Revolutionsfilm, dem Kino des New Deal und dem frühen Film noir. Gastbeiträge haben Martin Girod (Alan Croslands THE JAZZ SINGER und die Wende zum Tonfilm), Barbara Flückinger (Technicolor) und Sabina Brändli (Nazi-Kino: Film als Propaganda und Verführung) geliefert. Der 2013 verstorbene Victor Sidler ist mit einem Text über die Anfänge des italienischen Films und als Coautor von Christen mit einem Text über den französischen Film der 1910er und 1920er Jahre vertreten. Ihm ist dieses Buch auch gewidmet. Alle Texte sind kompetent geschrieben und geben einen gut lesbaren Überblick über die verschiedenen Epochen. Die kleinen Abbildungen haben eine hervorragende Qualität. In Planung ist Band 4: Kino der Gegenwart. Mehr zum Buch: der-internationale-film-von-1895-bis-1945.html

Vier Bände soll die von Thomas Christen (Zürich) herausgege-bene Einführung in die inter-nationale Filmgeschichte am Ende umfassen. Zwei Bände über die Zeit von 1945 bis 1995 liegen bereits vor. Jetzt ist Band 1 erschienen: Von den Anfängen des Films bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die meisten Texte stammen vom Heraus-geber, sie beschäftigen sich u.a. mit dem skandinavischen Filmwunder von 1910 bis in die 1930er Jahre, mit Hollywood, dem Ort des klassischen Kinos, mit dem Weimarer Kino (40 Druckseiten), dem russischen Revolutionsfilm, dem Kino des New Deal und dem frühen Film noir. Gastbeiträge haben Martin Girod (Alan Croslands THE JAZZ SINGER und die Wende zum Tonfilm), Barbara Flückinger (Technicolor) und Sabina Brändli (Nazi-Kino: Film als Propaganda und Verführung) geliefert. Der 2013 verstorbene Victor Sidler ist mit einem Text über die Anfänge des italienischen Films und als Coautor von Christen mit einem Text über den französischen Film der 1910er und 1920er Jahre vertreten. Ihm ist dieses Buch auch gewidmet. Alle Texte sind kompetent geschrieben und geben einen gut lesbaren Überblick über die verschiedenen Epochen. Die kleinen Abbildungen haben eine hervorragende Qualität. In Planung ist Band 4: Kino der Gegenwart. Mehr zum Buch: der-internationale-film-von-1895-bis-1945.html

30. September 2020

Horst Janson

Am 4. Oktober wird der Schau-spieler Horst Janson 85 Jahre alt. Im List Verlag hat er jetzt seine Autobiografie veröffent-licht: „Der 85-Jährige, der mor-gens aufstand und immer noch jung war“. In zwölf Kapiteln thematisiert er wichtige Aspekte seines Lebens: „Sie nannten ihn Bastian“ (über die ZDF-Serie DER BASTIAN, 1973, und seine Frisur), „Alter ist relativ“ (wie man sich jung hält), „Der Tag, an dem Mainz brannte“ (über Kindheit, Jugend und das Jahr 1945), „Berlin war mein Sprungbrett“ (über die Schau-spielausbildung und die ersten Theatererfahrungen in Wiesbaden, die Jahre 1958 bis 65 in West-Berlin, die ersten Filmrollen und den Umzug nach München), „Sport ist kein Mord“ (über Schwimmen, Fechten, Reiten und die entsprechenden Rollen im Film), „Hinaus in die Welt“ (über Dreharbeiten in England 1967), „Eine Frau namens Hella“ (wie er sie kennen und lieben lernte, und über die Arbeit an der SESAMSTRASSE), „Vaterfreuden“ (über seine Töchter Laura und Sarah), „Rosa Elefanten“ (über Dreharbeiten in der Türkei, Osteuropa und Südafrika), „Eine gar nicht so heimliche ‚Geliebte’“ (über die Segelleidenschaft), „Harte Zeiten“ (über finanzielle Probleme und falsche Investitionen), „Noch lange nicht Schluss“ (über das Älterwerden, Geburtstagsfeiern und die Zukunft“). Geschrieben ohne Eitelkeit, aber mit Selbstbewusstsein. Mit einem 16seitigen Bildteil. Mehr zum Buch: 9783471360323.html

Am 4. Oktober wird der Schau-spieler Horst Janson 85 Jahre alt. Im List Verlag hat er jetzt seine Autobiografie veröffent-licht: „Der 85-Jährige, der mor-gens aufstand und immer noch jung war“. In zwölf Kapiteln thematisiert er wichtige Aspekte seines Lebens: „Sie nannten ihn Bastian“ (über die ZDF-Serie DER BASTIAN, 1973, und seine Frisur), „Alter ist relativ“ (wie man sich jung hält), „Der Tag, an dem Mainz brannte“ (über Kindheit, Jugend und das Jahr 1945), „Berlin war mein Sprungbrett“ (über die Schau-spielausbildung und die ersten Theatererfahrungen in Wiesbaden, die Jahre 1958 bis 65 in West-Berlin, die ersten Filmrollen und den Umzug nach München), „Sport ist kein Mord“ (über Schwimmen, Fechten, Reiten und die entsprechenden Rollen im Film), „Hinaus in die Welt“ (über Dreharbeiten in England 1967), „Eine Frau namens Hella“ (wie er sie kennen und lieben lernte, und über die Arbeit an der SESAMSTRASSE), „Vaterfreuden“ (über seine Töchter Laura und Sarah), „Rosa Elefanten“ (über Dreharbeiten in der Türkei, Osteuropa und Südafrika), „Eine gar nicht so heimliche ‚Geliebte’“ (über die Segelleidenschaft), „Harte Zeiten“ (über finanzielle Probleme und falsche Investitionen), „Noch lange nicht Schluss“ (über das Älterwerden, Geburtstagsfeiern und die Zukunft“). Geschrieben ohne Eitelkeit, aber mit Selbstbewusstsein. Mit einem 16seitigen Bildteil. Mehr zum Buch: 9783471360323.html

29. September 2020

Medienqualität

Seit 1964 wird in Marl jährlich der „Adolf-Grimme-Preis“ (seit 2011: „Grimme-Preis“) für hochwertige Fernsehsendungen verliehen. Es gibt ihn in den Kategorien „Information & Kultur“, „Fiktion“, „Unterhal-tung“ und „Kinder & Jugend“. Das von der Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, herausgegebene Buch enthält 18 Beiträge, in denen über Medienqualität reflektiert wird. Am wichtigsten sind die Texte zum Qualitätsdiskurs in den vier Preis-Kategorien, sie stammen von Fritz Wolf (Information & Kultur), Barbara Sichtermann (Fiktion), Gerd Hallenberger (Unterhaltung) und Tilmann P. Gangloff (Kinder & Jugend). Christoph Neuberger fragt generell nach dem Beitrag von Medienpreisen zum Qualitätsdiskurs. Tanja Weber äußert sich medienwissenschaftlich zum Wandel der Fernsehqualität. Christian-Mathias Wellbrock und Marvin Wolfram legen eine quantitative Analyse in der Kategorie Information & Unterhaltung vor. Frauke Gerlach reflektiert über die „Grimme-DNA“. Lucia Eskes und Thomas Tekser erinnern an die Anfänge des Grimme-Preises. Eigene Texte sind dem „Grimme Online Award“, dem „Deutschen Radiopreis“ und dem „Grimme Game“ gewidmet. Tanja Weber und Christoph Neuberger schauen mit je einem Beitrag in die Zukunft und ziehen ein Fazit. Dies ist keine Festschrift zu einem Jubiläum, sondern eine höchst informative Zwischenbilanz nach 56 Jahren Grimme-Preis. Sehr lesenswert. Mehr zum Buch: medienqualitaet/?number=978-3-8376-5002-0

Seit 1964 wird in Marl jährlich der „Adolf-Grimme-Preis“ (seit 2011: „Grimme-Preis“) für hochwertige Fernsehsendungen verliehen. Es gibt ihn in den Kategorien „Information & Kultur“, „Fiktion“, „Unterhal-tung“ und „Kinder & Jugend“. Das von der Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, herausgegebene Buch enthält 18 Beiträge, in denen über Medienqualität reflektiert wird. Am wichtigsten sind die Texte zum Qualitätsdiskurs in den vier Preis-Kategorien, sie stammen von Fritz Wolf (Information & Kultur), Barbara Sichtermann (Fiktion), Gerd Hallenberger (Unterhaltung) und Tilmann P. Gangloff (Kinder & Jugend). Christoph Neuberger fragt generell nach dem Beitrag von Medienpreisen zum Qualitätsdiskurs. Tanja Weber äußert sich medienwissenschaftlich zum Wandel der Fernsehqualität. Christian-Mathias Wellbrock und Marvin Wolfram legen eine quantitative Analyse in der Kategorie Information & Unterhaltung vor. Frauke Gerlach reflektiert über die „Grimme-DNA“. Lucia Eskes und Thomas Tekser erinnern an die Anfänge des Grimme-Preises. Eigene Texte sind dem „Grimme Online Award“, dem „Deutschen Radiopreis“ und dem „Grimme Game“ gewidmet. Tanja Weber und Christoph Neuberger schauen mit je einem Beitrag in die Zukunft und ziehen ein Fazit. Dies ist keine Festschrift zu einem Jubiläum, sondern eine höchst informative Zwischenbilanz nach 56 Jahren Grimme-Preis. Sehr lesenswert. Mehr zum Buch: medienqualitaet/?number=978-3-8376-5002-0

27. September 2020

PSYCHO (1960)

Vor sechzig Jahren hatte der Film von Alfred Hitchcock Premiere, im Juni 1960 in Amerika, im Oktober in Deutschland. Es ist der wohl berühmteste Film des Regis-seurs. Die Dusch-Szene mit Todesfolge gehört zu den am häufigsten zitierten Sequenzen der Filmgeschichte. Für Anthony Perkins und Janet Leigh wurde PSYCHO zu einem Schub in ihren Karrieren. Beide sind inzwischen gestorben, Anthony Perkins 1992 im Alter von 60 Jahren, Janet Leigh 2004 im Alter von 87 Jahren. Einen Oscar bekam Hitchcocks Film leider nicht. Auf der Liste des American Film Institute der hundert besten amerikanischen Thriller steht PSYCHO auf Platz 1, auf der Liste der fünfzig größten Schurken Norman Bates auf Platz 2. Auf der Blu-ray, die jetzt zum Jubiläum bei Universal erschienen ist, gibt es die unzensierte Originalversion und die gekürte Fassung, die sechzig Jahre lang im Fernsehen, bei Neuaufführungen im Kino und auf DVDs zu sehen war. Manchmal sind Jubiläen sehr nützlich. Mehr zur Blu-ray: 4K-Ultra-Blu-ray/dp/B08CPDBHCP

Vor sechzig Jahren hatte der Film von Alfred Hitchcock Premiere, im Juni 1960 in Amerika, im Oktober in Deutschland. Es ist der wohl berühmteste Film des Regis-seurs. Die Dusch-Szene mit Todesfolge gehört zu den am häufigsten zitierten Sequenzen der Filmgeschichte. Für Anthony Perkins und Janet Leigh wurde PSYCHO zu einem Schub in ihren Karrieren. Beide sind inzwischen gestorben, Anthony Perkins 1992 im Alter von 60 Jahren, Janet Leigh 2004 im Alter von 87 Jahren. Einen Oscar bekam Hitchcocks Film leider nicht. Auf der Liste des American Film Institute der hundert besten amerikanischen Thriller steht PSYCHO auf Platz 1, auf der Liste der fünfzig größten Schurken Norman Bates auf Platz 2. Auf der Blu-ray, die jetzt zum Jubiläum bei Universal erschienen ist, gibt es die unzensierte Originalversion und die gekürte Fassung, die sechzig Jahre lang im Fernsehen, bei Neuaufführungen im Kino und auf DVDs zu sehen war. Manchmal sind Jubiläen sehr nützlich. Mehr zur Blu-ray: 4K-Ultra-Blu-ray/dp/B08CPDBHCP

25. September 2020

Paolo Sorrentino

Für seinen Film LA GRANDE BELLEZZA erhielt er 2014 den Oscar für den besten fremd-sprachigen Film und vier Euro-päische Filmpreise. Seither gehört er zu den wichtigsten italienischen Regisseuren. Er hat bisher acht Spielfilme und zwei Miniserien realisiert, seine Themen sind vielfältig, meist spielt Toni Servillo die Haupt-rolle. Die erste deutschsprachige Publikation über Paolo Sorrentino ist jetzt im Büchner Verlag erschienen. Drei Autoren betrachten sein Werk aus unterschiedlichen Perspektiven. Björn Hayer sieht Sorrentinos Filme im Lichte der Reflexion von Schönheit und Pathos. Im Mittelpunkt stehen dabei LA GRANDE BELLEZZA, die Miniserie THE YOUNG POPE und die Berlusconi-Groteske LORO. Christian Alexius richtet seinen Blick auf die Gesichter in LA GRANDE BELLEZZA und anderen Filmen Sorrentionos. Hier gibt es auch interessante Abbildungen. Bei Lucas Curstädt geht es um anthropomediale Szenen, die filmische Geste und den ästhetischen Überschuss. Gertrud Koch, Vilém Flusser und Josef Früchtl stehen ihm theoretisch zu Seite. Das Buch macht Lust auf Sorrentinos Filme, die in der Mehrzahl auf DVD oder Blu-ray zu erwerben sind. Mehr zum Buch: paolo-sorrentino/

Für seinen Film LA GRANDE BELLEZZA erhielt er 2014 den Oscar für den besten fremd-sprachigen Film und vier Euro-päische Filmpreise. Seither gehört er zu den wichtigsten italienischen Regisseuren. Er hat bisher acht Spielfilme und zwei Miniserien realisiert, seine Themen sind vielfältig, meist spielt Toni Servillo die Haupt-rolle. Die erste deutschsprachige Publikation über Paolo Sorrentino ist jetzt im Büchner Verlag erschienen. Drei Autoren betrachten sein Werk aus unterschiedlichen Perspektiven. Björn Hayer sieht Sorrentinos Filme im Lichte der Reflexion von Schönheit und Pathos. Im Mittelpunkt stehen dabei LA GRANDE BELLEZZA, die Miniserie THE YOUNG POPE und die Berlusconi-Groteske LORO. Christian Alexius richtet seinen Blick auf die Gesichter in LA GRANDE BELLEZZA und anderen Filmen Sorrentionos. Hier gibt es auch interessante Abbildungen. Bei Lucas Curstädt geht es um anthropomediale Szenen, die filmische Geste und den ästhetischen Überschuss. Gertrud Koch, Vilém Flusser und Josef Früchtl stehen ihm theoretisch zu Seite. Das Buch macht Lust auf Sorrentinos Filme, die in der Mehrzahl auf DVD oder Blu-ray zu erwerben sind. Mehr zum Buch: paolo-sorrentino/

24. September 2020

Biographische Filme der DEFA

Zwischen 1946 und 1992 wurden von der DEFA mehr als vierzig biografische Spielfilme realisiert. Zehn Beiträge erinnern in diesem Buch, herausgegeben von Michael Grisko und Günter Helmes im Leipziger Universitätsverlag, an Filme, die leicht in Vergessenheit geraten. Guido Altendorf richtet seinen Blick auf zwei frühe Filme: Wolfgang Schleifs DIE BLAUEN SCHWERTER (1949) über den Erfinder des Meißner Porzellans Johann Friedrich Böttger und Georg C. Klarens SEMMELWEIS – RETTER DER MÜTTER (1950). Beide sind noch der Ufa-Tradition verbunden. Jana Mikota beschäftigt sich mit zwei Frauenrechtlerinnen: der Schriftstellerin Louise Otto-Peters in NUR EINE FRAU (1958) von Carl Balhaus und der Politikerin Clara Zetkin in WO ANDERE SCHWEIGEN (1984) von Ralf Kirsten. Bei Jürgen Schwier geht es um Sport und Antifaschismus: um den Ringer und Widerstandskämpfer Werner Seelenbinder in dem Film EINER VON UNS (1960) von Helmut Spieß. Michael Grisko befasst sich mit Alexander Humboldt und der DEFA von 1960 bis 1989: in zwei Dokumentarfilmen aus den 60er Jahren und dem Spielfilm DIE BESTEIGUNG DES CHIMBORAZO (1989) von Rainer Simon. Horst Schäfer ist mit zwei Texten vertreten: über den Karl Marx-Film MOHR UND DIE RABEN VON LONDON (1969) von Helmut Dziuba und den Ernst Thälmann-Film AUS MEINER KINDHEIT (1975) von Bernhard Stephan. Günter Rinke erinnert den Erich Weinert-Film ZWISCHEN NACHT UND TAG (1975) von Horst E. Brandt. Günter Helmes analysiert den Film JÖRG RATGEB, MALER (1977) von Bernhard Stephan. Tim Weber äußert sich zu dem Georg Büchner-Film ADDIO, PICCOLA MIA (1979) von Lothar Warneke. Michael Töteberg macht den Abschluss mit der Produktionsgeschichte des Films FALLADA – LETZTES KAPITEL (1988) von Roland Gräf. Immer wird gefragt, wie authentisch die Lebensdarstellung ist, welche spezielle Form der Film hat und welche Bedeutung die Person für die DDR hatte. Der Untertitel der Publikation, „Zwischen Rekonstruktion, Dramaturgie und Weltanschauung“, spiegelt diese Perspektiven wider. Sehr interessante Lektüre. Keine Abbildungen. Mehr zum Buch: 2032-Biographische_Filme_der_DEFA

Zwischen 1946 und 1992 wurden von der DEFA mehr als vierzig biografische Spielfilme realisiert. Zehn Beiträge erinnern in diesem Buch, herausgegeben von Michael Grisko und Günter Helmes im Leipziger Universitätsverlag, an Filme, die leicht in Vergessenheit geraten. Guido Altendorf richtet seinen Blick auf zwei frühe Filme: Wolfgang Schleifs DIE BLAUEN SCHWERTER (1949) über den Erfinder des Meißner Porzellans Johann Friedrich Böttger und Georg C. Klarens SEMMELWEIS – RETTER DER MÜTTER (1950). Beide sind noch der Ufa-Tradition verbunden. Jana Mikota beschäftigt sich mit zwei Frauenrechtlerinnen: der Schriftstellerin Louise Otto-Peters in NUR EINE FRAU (1958) von Carl Balhaus und der Politikerin Clara Zetkin in WO ANDERE SCHWEIGEN (1984) von Ralf Kirsten. Bei Jürgen Schwier geht es um Sport und Antifaschismus: um den Ringer und Widerstandskämpfer Werner Seelenbinder in dem Film EINER VON UNS (1960) von Helmut Spieß. Michael Grisko befasst sich mit Alexander Humboldt und der DEFA von 1960 bis 1989: in zwei Dokumentarfilmen aus den 60er Jahren und dem Spielfilm DIE BESTEIGUNG DES CHIMBORAZO (1989) von Rainer Simon. Horst Schäfer ist mit zwei Texten vertreten: über den Karl Marx-Film MOHR UND DIE RABEN VON LONDON (1969) von Helmut Dziuba und den Ernst Thälmann-Film AUS MEINER KINDHEIT (1975) von Bernhard Stephan. Günter Rinke erinnert den Erich Weinert-Film ZWISCHEN NACHT UND TAG (1975) von Horst E. Brandt. Günter Helmes analysiert den Film JÖRG RATGEB, MALER (1977) von Bernhard Stephan. Tim Weber äußert sich zu dem Georg Büchner-Film ADDIO, PICCOLA MIA (1979) von Lothar Warneke. Michael Töteberg macht den Abschluss mit der Produktionsgeschichte des Films FALLADA – LETZTES KAPITEL (1988) von Roland Gräf. Immer wird gefragt, wie authentisch die Lebensdarstellung ist, welche spezielle Form der Film hat und welche Bedeutung die Person für die DDR hatte. Der Untertitel der Publikation, „Zwischen Rekonstruktion, Dramaturgie und Weltanschauung“, spiegelt diese Perspektiven wider. Sehr interessante Lektüre. Keine Abbildungen. Mehr zum Buch: 2032-Biographische_Filme_der_DEFA

23. September 2020

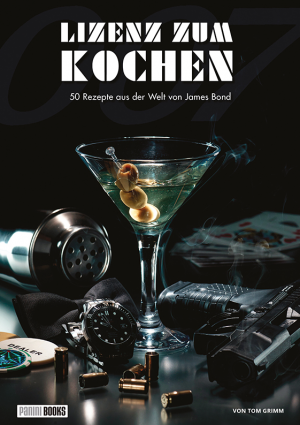

Lizenz zum Kochen

Kochbücher sind eine Spezia-lität von Tom Grimm. Und weil wir noch eine Weile auf den neuen James Bond-Film warten müssen, können wir unter-dessen sein Buch über Speisen und Getränke aus der Welt von James Bond lesen und die wunderbaren Abbildungen anschauen. Sie stammen natürlich nicht aus Bond-Filmen, sondern sind von Tom Grimm und Dimitrie Harder fotografiert worden: zum Beispiel Rührei mit Speck zum Frühstück, Garnelencocktail und Kaviar mit Blinis als Starter, Steak Tatar, Bouillabaisse oder Spargel mit Sauce Béarnaise zum Lunch, Gebratene Seezunge, Sukiyaki und Tafelspitz als Main Dishes, Tiramisú und Dr. Nos Champagnersorbet als Dessert und als Drink ein Wodka Martini, verbunden mit dem ikonischen Satz „Geschüttelt, nicht gerührt.“ Zu den vierzig Gerichten und zehn Getränken gibt es zunächst Hinweise auf die Romane von Ian Fleming oder die entsprechenden Filme, in denen die Speisen oder Getränke eine Rolle spielen. Dann folgen die Zutaten und die Ratschläge zur Zubereitung. Ein schönes Buch. Ich übergebe es heute meiner Frau Antje, die eine hervorragende Köchin ist, und bin gespannt, ob sie sich von dem einen oder anderen Rezept inspirieren lässt. Mehr zum Buch: das-inoffizielle-kochbuch-ydbokb001

Kochbücher sind eine Spezia-lität von Tom Grimm. Und weil wir noch eine Weile auf den neuen James Bond-Film warten müssen, können wir unter-dessen sein Buch über Speisen und Getränke aus der Welt von James Bond lesen und die wunderbaren Abbildungen anschauen. Sie stammen natürlich nicht aus Bond-Filmen, sondern sind von Tom Grimm und Dimitrie Harder fotografiert worden: zum Beispiel Rührei mit Speck zum Frühstück, Garnelencocktail und Kaviar mit Blinis als Starter, Steak Tatar, Bouillabaisse oder Spargel mit Sauce Béarnaise zum Lunch, Gebratene Seezunge, Sukiyaki und Tafelspitz als Main Dishes, Tiramisú und Dr. Nos Champagnersorbet als Dessert und als Drink ein Wodka Martini, verbunden mit dem ikonischen Satz „Geschüttelt, nicht gerührt.“ Zu den vierzig Gerichten und zehn Getränken gibt es zunächst Hinweise auf die Romane von Ian Fleming oder die entsprechenden Filme, in denen die Speisen oder Getränke eine Rolle spielen. Dann folgen die Zutaten und die Ratschläge zur Zubereitung. Ein schönes Buch. Ich übergebe es heute meiner Frau Antje, die eine hervorragende Köchin ist, und bin gespannt, ob sie sich von dem einen oder anderen Rezept inspirieren lässt. Mehr zum Buch: das-inoffizielle-kochbuch-ydbokb001