29. September 2021

James Bond

Gestern fand in London die Weltpremiere des neuen James Bond-Films KEINE ZEIT ZU STERBEN statt, ab morgen ist er auch in Deutschland in den Kinos zu sehen. Eigentlich sollte der Film schon vor mehr als einem Jahr uraufgeführt werden, aber die Pandemie hat das verhindert, das Datum wurde immer wieder verscho-ben. Nun ist es so weit. Ich bin sehr gespannt. Es ist der 25. James-Bond-Film und der letzte mit Daniel Craig in der Haupt-rolle. Fünfmal hat er den Bond gespielt, jetzt ist endgültig Schluss. Als Partner wirken Ralph Fiennes und Christoph Waltz mit, Hauptdarstellerinnen sind Léa Seydoux und Naomie Harris. Regie führte diesmal Cary Joji Fukunaga, der geboren wurde, als der zehnte Bond-Film in die Kinos kam.

Gestern fand in London die Weltpremiere des neuen James Bond-Films KEINE ZEIT ZU STERBEN statt, ab morgen ist er auch in Deutschland in den Kinos zu sehen. Eigentlich sollte der Film schon vor mehr als einem Jahr uraufgeführt werden, aber die Pandemie hat das verhindert, das Datum wurde immer wieder verscho-ben. Nun ist es so weit. Ich bin sehr gespannt. Es ist der 25. James-Bond-Film und der letzte mit Daniel Craig in der Haupt-rolle. Fünfmal hat er den Bond gespielt, jetzt ist endgültig Schluss. Als Partner wirken Ralph Fiennes und Christoph Waltz mit, Hauptdarstellerinnen sind Léa Seydoux und Naomie Harris. Regie führte diesmal Cary Joji Fukunaga, der geboren wurde, als der zehnte Bond-Film in die Kinos kam.

Schon vor einem Jahr ist das Buch „Unnützes James Bond-Wissen“ von Danny Morgen-stern erschienen. Zu lesen sind auf 460 Seiten mehr als 2.500 Informationen über 007: zu allen 25 Filmen, zu dem Autor Ian Fleming, den Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman, zu den Bond-Darstel-lern, zu den Romanfiguren. Und dies und das… Die erste Information zu CASINO ROYALE: „Le Chiffre foltert den in einer Badewanne liegenden Bond, indem er ihm mit einer Zange die Zehen zerquetscht.“. Die letzte, unter „Dies und das“: „Im Film CATCH ME, IF YOU CAN (2003) sieht Darsteller Leonardo Di Caprio GOLDFINGER im Kino. Er kauft sich daraufhin einen Anzug, wie ihn Bond trägt, und einen Aston Martin DB5.“ Eine kuriose Publikation. Mehr zum Buch: unnuetzes-james-bond-wissen.html?titel_medium=9

Schon vor einem Jahr ist das Buch „Unnützes James Bond-Wissen“ von Danny Morgen-stern erschienen. Zu lesen sind auf 460 Seiten mehr als 2.500 Informationen über 007: zu allen 25 Filmen, zu dem Autor Ian Fleming, den Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman, zu den Bond-Darstel-lern, zu den Romanfiguren. Und dies und das… Die erste Information zu CASINO ROYALE: „Le Chiffre foltert den in einer Badewanne liegenden Bond, indem er ihm mit einer Zange die Zehen zerquetscht.“. Die letzte, unter „Dies und das“: „Im Film CATCH ME, IF YOU CAN (2003) sieht Darsteller Leonardo Di Caprio GOLDFINGER im Kino. Er kauft sich daraufhin einen Anzug, wie ihn Bond trägt, und einen Aston Martin DB5.“ Eine kuriose Publikation. Mehr zum Buch: unnuetzes-james-bond-wissen.html?titel_medium=9

Siegfried Tesche ist Bond-Experte. Er hat jetzt zwei Bücher publiziert, ein großes und ein kleines. Das große ist im Motorbuch Verlag erschienen und setzt Tesches ersten Band über die Motorlegende Bond fort, der im vergangenen Jahr erschienen ist. Diesmal geht es u.a. um den Bentley in der Bond-Parodie CASINO ROYAL, den fliegenden AMC Matador aus DER MANN MIT DEM GOLDENEN COLT, den zersägten BMW Z8 aus DIE WELT IST NICHT GENUG, den Sowjetpanzer T-55 und den BMW Z3 in GOLDEN EYE, den Aston Martin DBS in den jüngsten Filmen mit Daniel Craig. Product Placement ist in diesem Zusammenhang ein interessantes Thema. Auch die Motorräder des Agenten werden in Wort und Bild dokumentiert. Die Abbildungen haben eine sehr gute Qualität. Unbedingt zu empfehlen. Mehr zum Buch: Motorlegenden-James-Bond-007.html

Siegfried Tesche ist Bond-Experte. Er hat jetzt zwei Bücher publiziert, ein großes und ein kleines. Das große ist im Motorbuch Verlag erschienen und setzt Tesches ersten Band über die Motorlegende Bond fort, der im vergangenen Jahr erschienen ist. Diesmal geht es u.a. um den Bentley in der Bond-Parodie CASINO ROYAL, den fliegenden AMC Matador aus DER MANN MIT DEM GOLDENEN COLT, den zersägten BMW Z8 aus DIE WELT IST NICHT GENUG, den Sowjetpanzer T-55 und den BMW Z3 in GOLDEN EYE, den Aston Martin DBS in den jüngsten Filmen mit Daniel Craig. Product Placement ist in diesem Zusammenhang ein interessantes Thema. Auch die Motorräder des Agenten werden in Wort und Bild dokumentiert. Die Abbildungen haben eine sehr gute Qualität. Unbedingt zu empfehlen. Mehr zum Buch: Motorlegenden-James-Bond-007.html

Im kleinen Buch von Siegfried Tesche geht es um den Humor in den James-Bond-Filmen. Dies geschieht in acht Kapiteln: 001 Vorspann. 002 Die skurrilsten Anekdoten zu den Filmen von 1961 bis 2021. 003 Die besten Zitate der Schau-spieler, Macher und Kritiker. 004 James Bond und die Autos. 005 Die amüsantesten Geschichten aus sechzig Jahren James Bond. 00SEX Bond und Zwischenmenschliches. 007 Bond-Zahlen, -Fakten, -Gagen. 008 „Wie bei James Bond“ – von den Filmen inspiriert. Zu lesen sind Anekdoten von abgelehnten Affen, lebensrettenden Ninja und illegalen Küsschen. Oder dass ein Haufen Mäuse für den Film LIEBESGRÜSSE AUS MOSKAU in Schokolade getunkt wurde. Oder dass der Regisseur Lars von Trier gern einen James-Bond-Film inszenieren würde, aber bisher nicht gefragt wurde. 144 Seiten, Kleinformat, originell. Mehr zum Buch: 007-ein-quantum-humor/978-3-8303-6383-5

Im kleinen Buch von Siegfried Tesche geht es um den Humor in den James-Bond-Filmen. Dies geschieht in acht Kapiteln: 001 Vorspann. 002 Die skurrilsten Anekdoten zu den Filmen von 1961 bis 2021. 003 Die besten Zitate der Schau-spieler, Macher und Kritiker. 004 James Bond und die Autos. 005 Die amüsantesten Geschichten aus sechzig Jahren James Bond. 00SEX Bond und Zwischenmenschliches. 007 Bond-Zahlen, -Fakten, -Gagen. 008 „Wie bei James Bond“ – von den Filmen inspiriert. Zu lesen sind Anekdoten von abgelehnten Affen, lebensrettenden Ninja und illegalen Küsschen. Oder dass ein Haufen Mäuse für den Film LIEBESGRÜSSE AUS MOSKAU in Schokolade getunkt wurde. Oder dass der Regisseur Lars von Trier gern einen James-Bond-Film inszenieren würde, aber bisher nicht gefragt wurde. 144 Seiten, Kleinformat, originell. Mehr zum Buch: 007-ein-quantum-humor/978-3-8303-6383-5

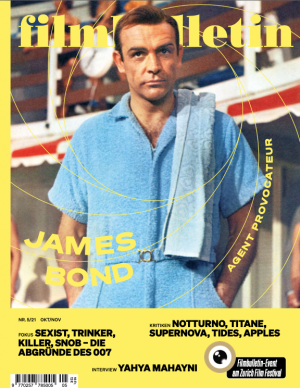

James Bond ist auch der Schwer-punkt im neuen Heft der Schweizer Zeitschrift filmbulletin: Sexist, Trinker, Killer, Snob – die Abgründe des 007. Teresa Vena richtet ihren Blick auf das Weltbild Großbritanniens. Andreas Schreiner fragt nach der politischen Haltung von James Bond. Oswald Iten reflektiert über die Attitüden des Helden. Oliver Camenzind mixt verschiedene Drinks. Lukas Foerster befasst sich mit den Eurospy-Filmen von Mario Bava. Michael Kuratli beschreibt den Schweizer Film BONDITIS. Simon Spiegel verabschiedet sich von Daniel Craig. Unter „kurz belichtet“ werden Bond-Bücher rezensiert. Mehr zur Zeitschrift: filmbulletin.ch/full/zeitschrift/2021-5/

James Bond ist auch der Schwer-punkt im neuen Heft der Schweizer Zeitschrift filmbulletin: Sexist, Trinker, Killer, Snob – die Abgründe des 007. Teresa Vena richtet ihren Blick auf das Weltbild Großbritanniens. Andreas Schreiner fragt nach der politischen Haltung von James Bond. Oswald Iten reflektiert über die Attitüden des Helden. Oliver Camenzind mixt verschiedene Drinks. Lukas Foerster befasst sich mit den Eurospy-Filmen von Mario Bava. Michael Kuratli beschreibt den Schweizer Film BONDITIS. Simon Spiegel verabschiedet sich von Daniel Craig. Unter „kurz belichtet“ werden Bond-Bücher rezensiert. Mehr zur Zeitschrift: filmbulletin.ch/full/zeitschrift/2021-5/

28. September 2021

Handbuch Politischer Journalismus

Ein Basiswerk, strukturiert in 22 Kapitel. 1. Einleitung des Herausgeberduos Marlis Prinzing und Roger Blum. 2. Theorien des Politischen Journalismus (Autor: Heinz Bonfadelli). 3. Geschichte des PJ (Roger Blum). 4. Funk-tionen des PJ (Roland Burkart). 5. Felder des PJ (insgesamt 15, darunter Lokal-, Regional-, Haupt-stadt-, Europa-, Kriegs-, Terrorismus-, Parlaments-, Wahl-Berichterstattung). 6. Agenda des PJ (insgesamt 12, darunter Politische Versammlungen, Demonstrationen, Direktübertragungen, Volksabstimmungen, Krisenherde, Medienereignisse). 7. Orte des PJ (Berlin, Wien, Bern, Brüssel, Paris, Washington). 8. Akteure des PJ (Rolle des Newsroom, Rechercheverbünde, Korrespondenten, Blogger, Autoren in den Social Media, Moderatoren, Kolumnisten, Chefredakteure). 9. Beziehungsnetz des PJ (Nähe und Distanz zu den Politikern, Verhältnis zu Lobbyisten, Experten, Publikum). 10. Merkmale des PJ (Soziodemografischer Hintergrund). 11. Kanäle des PJ (Presse, Radio, Fernsehen, Online-Formate, Soziale Medien). 12. Konzepte des PJ. 13. Formen des PJ (Satire, Karikatur und Comedy, Reportage, Kommentar, Interview, Talkshow, Magazine, Dokumentarfilm). 14. Ethik, Rechte und Pflichten des PJ (Marlis Prinzing). 15. Quellen des PJ (Franz Lustenberger). 16. Methoden des PJ (Marlis Prinzing). 17. Probleme des PJ (insgesamt 16, darunter Stereotypisierung, Populismus, Verschwörungstheorien, Skandalisierung, Intimisierung). 18. Rezeption und Wirkung des PJ (Marcus Maurer und Simon Kruschinski). 19. Aus- und Weiterbildung im PJ (Marlis Prinzing). 20. PJ in ausgewählten Ländern (insgesamt 19, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, USA und Russland). 21. PJ im angehenden 21. Jahrhundert (Essay von Mitherausgeber Roger Blum). 22. Politischer Journalismus auf dem Prüfstand (Gespräche mit Wissenschaftlern und Journalisten). 124 Autorinnen und Autoren haben an diesem Buch mitgearbeitet. Umfang: 909 Seiten. Ich bin als Leser von drei Tageszeitungen, Radiohörer und TV-Zuschauer tief beeindruckt und hoch begeistert. Mehr zum Buch: handbuch-politischer-journalismus/

Ein Basiswerk, strukturiert in 22 Kapitel. 1. Einleitung des Herausgeberduos Marlis Prinzing und Roger Blum. 2. Theorien des Politischen Journalismus (Autor: Heinz Bonfadelli). 3. Geschichte des PJ (Roger Blum). 4. Funk-tionen des PJ (Roland Burkart). 5. Felder des PJ (insgesamt 15, darunter Lokal-, Regional-, Haupt-stadt-, Europa-, Kriegs-, Terrorismus-, Parlaments-, Wahl-Berichterstattung). 6. Agenda des PJ (insgesamt 12, darunter Politische Versammlungen, Demonstrationen, Direktübertragungen, Volksabstimmungen, Krisenherde, Medienereignisse). 7. Orte des PJ (Berlin, Wien, Bern, Brüssel, Paris, Washington). 8. Akteure des PJ (Rolle des Newsroom, Rechercheverbünde, Korrespondenten, Blogger, Autoren in den Social Media, Moderatoren, Kolumnisten, Chefredakteure). 9. Beziehungsnetz des PJ (Nähe und Distanz zu den Politikern, Verhältnis zu Lobbyisten, Experten, Publikum). 10. Merkmale des PJ (Soziodemografischer Hintergrund). 11. Kanäle des PJ (Presse, Radio, Fernsehen, Online-Formate, Soziale Medien). 12. Konzepte des PJ. 13. Formen des PJ (Satire, Karikatur und Comedy, Reportage, Kommentar, Interview, Talkshow, Magazine, Dokumentarfilm). 14. Ethik, Rechte und Pflichten des PJ (Marlis Prinzing). 15. Quellen des PJ (Franz Lustenberger). 16. Methoden des PJ (Marlis Prinzing). 17. Probleme des PJ (insgesamt 16, darunter Stereotypisierung, Populismus, Verschwörungstheorien, Skandalisierung, Intimisierung). 18. Rezeption und Wirkung des PJ (Marcus Maurer und Simon Kruschinski). 19. Aus- und Weiterbildung im PJ (Marlis Prinzing). 20. PJ in ausgewählten Ländern (insgesamt 19, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, USA und Russland). 21. PJ im angehenden 21. Jahrhundert (Essay von Mitherausgeber Roger Blum). 22. Politischer Journalismus auf dem Prüfstand (Gespräche mit Wissenschaftlern und Journalisten). 124 Autorinnen und Autoren haben an diesem Buch mitgearbeitet. Umfang: 909 Seiten. Ich bin als Leser von drei Tageszeitungen, Radiohörer und TV-Zuschauer tief beeindruckt und hoch begeistert. Mehr zum Buch: handbuch-politischer-journalismus/

26. September 2021

KAJILLIONAIRE (2020)

Heute werden die Abgeordneten des Bundestages und in Berlin die neuen Mitglieder des Abge-ordnetenhauses gewählt. Also sitzt man ab 17.30 Uhr vor dem Fernseher und lässt sich von Jörg Schönenborn die aktuellen Hochrechnungen interpretieren. Außerdem findet in Berlin der jährliche Marathonlauf statt. Spätestens um 15 Uhr sollte man das Ziel erreicht haben. Was tun zwischen drei und halbsechs? Das Bundesligaspiel Stuttgart gegen Bochum ist nicht gerade ein Hit. Mein Vorschlag: einen Spielfilm auf DVD anschauen. Zum Beispiel: KAJILLIONAIRE von Miranda July. Er erzählt die Erlebnisse einer Kleinkriminellen-Familie. Zu ihr gehören die Eltern Theresa (Debra Winger) und Robert (Richard Jenkins) und die Tochter Old Dolio Dyne (Even Rachel Wood). Bei einem Preisausschreiben hat Old Dolio drei Tickets für eine Reise nach New York gewonnen. Auf dem Flug lernen sie die hübsche Melanie kennen, die sie ihn ihre Betrügereien einweihen. Melanie wird Teil der Familie. Als einige Deals misslingen und Old Dolio spürt, dass ihre Eltern Melanie liebevoller behandeln als sie, entsteht Eifersucht. Die Geschichte spitzt sich zu, es gibt interessante Überraschungen und natürlich ein Happyend. Der Film ist spannend, zeitweise sehr lustig und hat viele Ebenen. Die vier Hauptrollen sind sehr gut besetzt. Bei good!movies ist die DVD des Films erschienen. Unbedingt sehenswert. Und dann wird um halbsechs der Fernseher eingeschaltet. Mehr zur DVD: goodmovies.de/kajillionaire.html

Heute werden die Abgeordneten des Bundestages und in Berlin die neuen Mitglieder des Abge-ordnetenhauses gewählt. Also sitzt man ab 17.30 Uhr vor dem Fernseher und lässt sich von Jörg Schönenborn die aktuellen Hochrechnungen interpretieren. Außerdem findet in Berlin der jährliche Marathonlauf statt. Spätestens um 15 Uhr sollte man das Ziel erreicht haben. Was tun zwischen drei und halbsechs? Das Bundesligaspiel Stuttgart gegen Bochum ist nicht gerade ein Hit. Mein Vorschlag: einen Spielfilm auf DVD anschauen. Zum Beispiel: KAJILLIONAIRE von Miranda July. Er erzählt die Erlebnisse einer Kleinkriminellen-Familie. Zu ihr gehören die Eltern Theresa (Debra Winger) und Robert (Richard Jenkins) und die Tochter Old Dolio Dyne (Even Rachel Wood). Bei einem Preisausschreiben hat Old Dolio drei Tickets für eine Reise nach New York gewonnen. Auf dem Flug lernen sie die hübsche Melanie kennen, die sie ihn ihre Betrügereien einweihen. Melanie wird Teil der Familie. Als einige Deals misslingen und Old Dolio spürt, dass ihre Eltern Melanie liebevoller behandeln als sie, entsteht Eifersucht. Die Geschichte spitzt sich zu, es gibt interessante Überraschungen und natürlich ein Happyend. Der Film ist spannend, zeitweise sehr lustig und hat viele Ebenen. Die vier Hauptrollen sind sehr gut besetzt. Bei good!movies ist die DVD des Films erschienen. Unbedingt sehenswert. Und dann wird um halbsechs der Fernseher eingeschaltet. Mehr zur DVD: goodmovies.de/kajillionaire.html

24. September 2021

Strand des Kinos

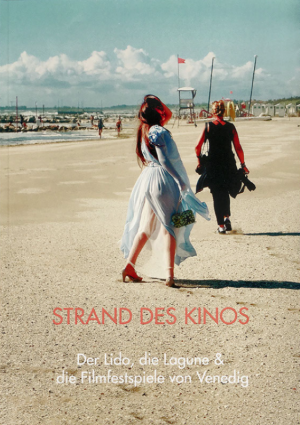

Seit 1932 finden am Lido in Venedig Filmfestspiele statt. Sie sind das älteste Filmfestival der Welt. Das Programm war auch in diesem Jahr, wie man überall lesen konnte, beeindruckend. Man kann auf viele Filme ge-spannt sein, die demnächst in unseren Kinos zu sehen sind. Ich habe das Festival nie besucht, liebe aber die Stadt Venedig sehr. Der Journalist, Filmkritiker und Fotograf Moritz Holfelder hat jetzt ein schönes Bilderbuch über die Filmfestspiele publiziert. In sieben Kapiteln wird die Veranstaltung optisch präsent: Ankunft – Lagune & Lido – Wasser & Meer – Hinter den Kulissen der Mostra del Cinema – Stars & Strand – Schaulustige & Fans – Regisseurinnen & Regisseure. Es sind Farb- und Schwarzweißfotos, die viel von der Atmosphäre, den Schauplätzen und den Hintergründen zeigen. Die meisten Fotos stammen aus den Jahren 2019 und 2020. Mit einem sehr lesenswerten Vorwort von Katja Nicodemus, die eine Stammbesucherin des Festivals ist. Auch Menschen, die im September nicht nach Venedig fahren, ist der Band sehr zu empfehlen. Mehr zum Buch: https://www.dussa-verlag.de

Seit 1932 finden am Lido in Venedig Filmfestspiele statt. Sie sind das älteste Filmfestival der Welt. Das Programm war auch in diesem Jahr, wie man überall lesen konnte, beeindruckend. Man kann auf viele Filme ge-spannt sein, die demnächst in unseren Kinos zu sehen sind. Ich habe das Festival nie besucht, liebe aber die Stadt Venedig sehr. Der Journalist, Filmkritiker und Fotograf Moritz Holfelder hat jetzt ein schönes Bilderbuch über die Filmfestspiele publiziert. In sieben Kapiteln wird die Veranstaltung optisch präsent: Ankunft – Lagune & Lido – Wasser & Meer – Hinter den Kulissen der Mostra del Cinema – Stars & Strand – Schaulustige & Fans – Regisseurinnen & Regisseure. Es sind Farb- und Schwarzweißfotos, die viel von der Atmosphäre, den Schauplätzen und den Hintergründen zeigen. Die meisten Fotos stammen aus den Jahren 2019 und 2020. Mit einem sehr lesenswerten Vorwort von Katja Nicodemus, die eine Stammbesucherin des Festivals ist. Auch Menschen, die im September nicht nach Venedig fahren, ist der Band sehr zu empfehlen. Mehr zum Buch: https://www.dussa-verlag.de

23. September 2021

Methode Rainer Werner Fassbinder

In der Bundeskunsthalle in Bonn ist zurzeit die Ausstellung „Methode Rainer Werner Fassbinder“ zu sehen. Lars-Olav Beier im Spiegel: „Wer diese Ausstellung verlässt, könnte glauben, einer Nikotinvergiftung nur knapp entronnen zu seine. Wohin man blickt, ist der Regisseur mit Zigarette zu sehen, auf Fotos oder Filmaufnahmen von Dreharbeiten, selbst in seiner Lederjacke scheint der Rauch noch zu hängen. (…) Die Schau ist ein packender, faszinierender Gang durch eine bis zum Bersten gefüllte Vita. Geschickt setzt das Kuratorenteam das Schaffen des Regisseurs in Bezug zu zeitgeschichtlichen Ereignissen. Manisch beschriebene Papiere offenbaren seine Gedankenströme, wer vor seinem Flipperautomaten steht, bekommt ein Gefühl für die wohl raren Momente, in denen er sich entspannte.“ (11.09.2021). Die Ausstellung wurde gemeinsam von der Bundeskunsthalle und dem Deutschen Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt am Main (DFF) konzipiert und bis 6. März 2022 zu sehen. Mehr zur Ausstellung: bundeskunsthalle.de/fassbinder.html. Bei HatjeCanz ist der Katalog zur Ausstellung erschienen. Mit Textbeiträgen u.a. von Isabelle Bastian, Ines Bayer, Karlheinz Braun, Elisabeth Bronfen, Susanne Kleine, Juliane-Maria Lorenz-Wehling, Verena Lueken, Hans-Peter Reichmann, Annette Reschke, Ralf Schenk, Wolfram Schütte, Michael Töteberg, Barbara Vinken, Nicolas Wackerbarth und Wim Wenders. Mehr zum Katalog: methode-rainer-werner-fassbinder-8037-0.html. Mein Beitrag „Der Neue Deutsche Film und Rainer Werner Fassbinder“ ist hier zu lesen: der-neue-deutsche-film-und-rainer-werner-fassbinder/

In der Bundeskunsthalle in Bonn ist zurzeit die Ausstellung „Methode Rainer Werner Fassbinder“ zu sehen. Lars-Olav Beier im Spiegel: „Wer diese Ausstellung verlässt, könnte glauben, einer Nikotinvergiftung nur knapp entronnen zu seine. Wohin man blickt, ist der Regisseur mit Zigarette zu sehen, auf Fotos oder Filmaufnahmen von Dreharbeiten, selbst in seiner Lederjacke scheint der Rauch noch zu hängen. (…) Die Schau ist ein packender, faszinierender Gang durch eine bis zum Bersten gefüllte Vita. Geschickt setzt das Kuratorenteam das Schaffen des Regisseurs in Bezug zu zeitgeschichtlichen Ereignissen. Manisch beschriebene Papiere offenbaren seine Gedankenströme, wer vor seinem Flipperautomaten steht, bekommt ein Gefühl für die wohl raren Momente, in denen er sich entspannte.“ (11.09.2021). Die Ausstellung wurde gemeinsam von der Bundeskunsthalle und dem Deutschen Filminstitut & Filmmuseum Frankfurt am Main (DFF) konzipiert und bis 6. März 2022 zu sehen. Mehr zur Ausstellung: bundeskunsthalle.de/fassbinder.html. Bei HatjeCanz ist der Katalog zur Ausstellung erschienen. Mit Textbeiträgen u.a. von Isabelle Bastian, Ines Bayer, Karlheinz Braun, Elisabeth Bronfen, Susanne Kleine, Juliane-Maria Lorenz-Wehling, Verena Lueken, Hans-Peter Reichmann, Annette Reschke, Ralf Schenk, Wolfram Schütte, Michael Töteberg, Barbara Vinken, Nicolas Wackerbarth und Wim Wenders. Mehr zum Katalog: methode-rainer-werner-fassbinder-8037-0.html. Mein Beitrag „Der Neue Deutsche Film und Rainer Werner Fassbinder“ ist hier zu lesen: der-neue-deutsche-film-und-rainer-werner-fassbinder/

22. September 2021

„Also dann in Berlin…“

Alice Brauner (*1966) ist promovierte Historikerin, Journalistin und seit 15 Jahren Filmproduzentin. Sie setzt damit die Arbeit ihres Vaters Artur Brauner fort, der 2019 im Alter von 100 Jahren gestorben ist. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, in dem sie auf beeindruckende Weise das Leben und die Beziehung ihrer Eltern erzählt. Es grenzt an ein Wunder, dass Teresa Albert (später: Maria Brauner) und Artur Brauner den Krieg überlebt haben. Sie ist mit gefärbten Haaren und falscher Identität der Deportation in ein Konzentrationslager entgangen, war Zwangsarbeiterin in Hannover, flüchtete mit ihrer Schwester nach Polen. Er schlug sich nach Russland durch und arbeitete in einem Sägewerk in Kiew. Ihre erste Begegnung fand 1945 in Stettin statt. Sie dauerte nur wenige Stunden und endete mit dem Versprechen eines Wiedersehens in Berlin. Im November 1946 haben sie geheiratet. Artur gründete 1946 in Westberlin die Firma Central Cinema Compagnie (CCC) und errichtete Studios in Spandau-Haselhorst, die zur Basis seiner Filmproduktion wurden. In den 1950er Jahren machte er mit populären Filmen große Umsätze, hatte aber immer ein Interesse an Stoffen, die sich mit der NS-Vergangenheit auseinandersetzten. Beliebt waren seine Karl May- und Edgar Wallace-Verfilmungen. 1976 hat Artur Brauner seine Autobiografie publiziert: „Mich gibt’s nur einmal“. Sie war jetzt eine der Quellen für das Buch der Tochter, aber es gibt viele neue Informationen, die bisher nicht bekannt waren. Alice beschreibt mit großer Empathie die Rolle ihrer Mutter Maria, die sich meist im Hintergrund hielt. Sie starb 93jährig 2017. So ist „Also dann in Berlin…“ eine Doppelbiografie, ein konkretes Kapitel deutscher Geschichte und Filmgeschichte. Sehr lesenswert. Mehr zum Buch: also-dann-in-berlin-9783103970609

Alice Brauner (*1966) ist promovierte Historikerin, Journalistin und seit 15 Jahren Filmproduzentin. Sie setzt damit die Arbeit ihres Vaters Artur Brauner fort, der 2019 im Alter von 100 Jahren gestorben ist. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, in dem sie auf beeindruckende Weise das Leben und die Beziehung ihrer Eltern erzählt. Es grenzt an ein Wunder, dass Teresa Albert (später: Maria Brauner) und Artur Brauner den Krieg überlebt haben. Sie ist mit gefärbten Haaren und falscher Identität der Deportation in ein Konzentrationslager entgangen, war Zwangsarbeiterin in Hannover, flüchtete mit ihrer Schwester nach Polen. Er schlug sich nach Russland durch und arbeitete in einem Sägewerk in Kiew. Ihre erste Begegnung fand 1945 in Stettin statt. Sie dauerte nur wenige Stunden und endete mit dem Versprechen eines Wiedersehens in Berlin. Im November 1946 haben sie geheiratet. Artur gründete 1946 in Westberlin die Firma Central Cinema Compagnie (CCC) und errichtete Studios in Spandau-Haselhorst, die zur Basis seiner Filmproduktion wurden. In den 1950er Jahren machte er mit populären Filmen große Umsätze, hatte aber immer ein Interesse an Stoffen, die sich mit der NS-Vergangenheit auseinandersetzten. Beliebt waren seine Karl May- und Edgar Wallace-Verfilmungen. 1976 hat Artur Brauner seine Autobiografie publiziert: „Mich gibt’s nur einmal“. Sie war jetzt eine der Quellen für das Buch der Tochter, aber es gibt viele neue Informationen, die bisher nicht bekannt waren. Alice beschreibt mit großer Empathie die Rolle ihrer Mutter Maria, die sich meist im Hintergrund hielt. Sie starb 93jährig 2017. So ist „Also dann in Berlin…“ eine Doppelbiografie, ein konkretes Kapitel deutscher Geschichte und Filmgeschichte. Sehr lesenswert. Mehr zum Buch: also-dann-in-berlin-9783103970609

21. September 2021

Billy Wilder on Assignment

Nach seinem Abitur hat Billie Wilder zunächst viele Jahre als Zeitungsreporter gearbeitet, zuerst in Wien, ab 1926 in Berlin. Die damals verfassten Texte sind natürlich in Sammel-bänden vor einiger Zeit in Deutschland und Österreich publiziert worden: „Der Prinz of Wales geht auf Urlaub. Reportagen, Feuilletons und Kritiken der zwanziger Jahre“, herausgegeben von Klaus Siebenhaar, 1996, „Billie. Billy Wilders Wiener journalistische Arbeiten“, herausgegeben von Rolf Aurich, Wolfgang Jacobsen und Günter Krenn, 2006. Jetzt ist eine Auswahl auch in Englisch erschienen, übersetzt von Shelley Frisch, herausgegeben von Noah Isenberg bei Princeton University Press. Die insgesamt 74 Texte sind drei Bereichen zugeordnet: 1. Reportage, Opinion Pieces, and Features from Real Life. 2. Portraits of Extraordinary and Ordinary People. 3. Film and Theater Reviews. Jedem Kapitel hat Isenberg eine kurze Einführung vorangestellt. Auch seine 18seitige Einleitung ist sehr lesenswert. Natürlich ist Text Nr. 1 „Aus dem Leben eines Eintänzers“, erstmals veröffentlicht in der B.Z. am Mittag in vier Folgen im Januar 1927. Schön zu lesen sind zum Beispiel: der Ausflug eines Touristen nach Venedig im kalten Winter, was Leute in Berlin gern trinken, die Dreharbeiten zu MENSCHEN AM SONNTAG. Interessante Portraits gibt es u.a. von Asta Nielsen, den Tiller Girls, Paul Whiteman, Grock, Claude Anet, Erich von Stroheim, Klabund. Die 27 Kritiken, zumeist für die B.Z. am Mittag, sind kurz und pointiert. Es ist eine Reise durch die Kultur der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, auf die man sich hier begibt. Dass sie in englischer Sprache stattfindet, wirkt wie eine kleine Verfremdung. Mehr zum Buch: 9780691194943/billy-wilder-on-assignment

Nach seinem Abitur hat Billie Wilder zunächst viele Jahre als Zeitungsreporter gearbeitet, zuerst in Wien, ab 1926 in Berlin. Die damals verfassten Texte sind natürlich in Sammel-bänden vor einiger Zeit in Deutschland und Österreich publiziert worden: „Der Prinz of Wales geht auf Urlaub. Reportagen, Feuilletons und Kritiken der zwanziger Jahre“, herausgegeben von Klaus Siebenhaar, 1996, „Billie. Billy Wilders Wiener journalistische Arbeiten“, herausgegeben von Rolf Aurich, Wolfgang Jacobsen und Günter Krenn, 2006. Jetzt ist eine Auswahl auch in Englisch erschienen, übersetzt von Shelley Frisch, herausgegeben von Noah Isenberg bei Princeton University Press. Die insgesamt 74 Texte sind drei Bereichen zugeordnet: 1. Reportage, Opinion Pieces, and Features from Real Life. 2. Portraits of Extraordinary and Ordinary People. 3. Film and Theater Reviews. Jedem Kapitel hat Isenberg eine kurze Einführung vorangestellt. Auch seine 18seitige Einleitung ist sehr lesenswert. Natürlich ist Text Nr. 1 „Aus dem Leben eines Eintänzers“, erstmals veröffentlicht in der B.Z. am Mittag in vier Folgen im Januar 1927. Schön zu lesen sind zum Beispiel: der Ausflug eines Touristen nach Venedig im kalten Winter, was Leute in Berlin gern trinken, die Dreharbeiten zu MENSCHEN AM SONNTAG. Interessante Portraits gibt es u.a. von Asta Nielsen, den Tiller Girls, Paul Whiteman, Grock, Claude Anet, Erich von Stroheim, Klabund. Die 27 Kritiken, zumeist für die B.Z. am Mittag, sind kurz und pointiert. Es ist eine Reise durch die Kultur der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, auf die man sich hier begibt. Dass sie in englischer Sprache stattfindet, wirkt wie eine kleine Verfremdung. Mehr zum Buch: 9780691194943/billy-wilder-on-assignment

19. September 2021

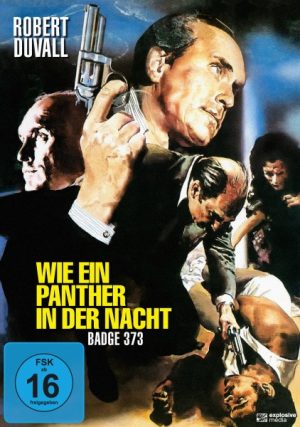

WIE EIN PANTHER IN DER NACHT (1972)

Der Schauspieler Robert Duvall ist inzwischen 90 Jahre alt. Er gehörte nie zu den ganz großen Stars, hat aber bei Francis Ford Coppola, Sam Peckinpah und Barry Levinson wichtige Rollen gespielt. Zu seinen eher unbe-kannten Filmen gehört WIE EIN PANTHER IN DER NACHT, ein Polizeifilm aus dem Jahr 1972. Schauplatz: New York. Durch einen Fehler der NYPD kommt bei einer Rauschgift-Razzia ein Händler ums Leben. Der Cop Eddie Ryan (Duvall) wird dafür verantwortlich gemacht und aus dem Dienst entlassen. Er macht sich selbstständig und versucht, den Mord an einem Kollegen aufzuklären. Seine Beziehung zu der attraktiven Maureen (Verna Bloom) gerät in Gefahr. Aber Eddie nimmt am Ende Rache für den Kollegenmord und entlarvt den puertorikanischen Drogenboss Sweet Willy (Henry Darrow). Regie führte Howard W. Koch. Der Film hat Noir-Qualitäten, die Geschichte wird spannend erzählt, und Robert Duvall ist durchgehend präsent. Bei Koch Media ist jetzt die DVD des Films erschienen. Der Originaltitel ist BADGE 373. Sehenswert. Mehr zur DVD: wie_ein_panther_in_der_nacht_dvd/

Der Schauspieler Robert Duvall ist inzwischen 90 Jahre alt. Er gehörte nie zu den ganz großen Stars, hat aber bei Francis Ford Coppola, Sam Peckinpah und Barry Levinson wichtige Rollen gespielt. Zu seinen eher unbe-kannten Filmen gehört WIE EIN PANTHER IN DER NACHT, ein Polizeifilm aus dem Jahr 1972. Schauplatz: New York. Durch einen Fehler der NYPD kommt bei einer Rauschgift-Razzia ein Händler ums Leben. Der Cop Eddie Ryan (Duvall) wird dafür verantwortlich gemacht und aus dem Dienst entlassen. Er macht sich selbstständig und versucht, den Mord an einem Kollegen aufzuklären. Seine Beziehung zu der attraktiven Maureen (Verna Bloom) gerät in Gefahr. Aber Eddie nimmt am Ende Rache für den Kollegenmord und entlarvt den puertorikanischen Drogenboss Sweet Willy (Henry Darrow). Regie führte Howard W. Koch. Der Film hat Noir-Qualitäten, die Geschichte wird spannend erzählt, und Robert Duvall ist durchgehend präsent. Bei Koch Media ist jetzt die DVD des Films erschienen. Der Originaltitel ist BADGE 373. Sehenswert. Mehr zur DVD: wie_ein_panther_in_der_nacht_dvd/

17. September 2021

35 Millimeter – Tiere im Film

Das neue Heft des Retro-Film-magazins 35 Millimeter (Nr. 43) hat das Thema Tiere im Film als Schwerpunkt. Elf Texte sind ihm gewidmet: über Wale, Delphine und andere Seeungeheuer in Film und Fernsehen und über Tiermenschen und andere Halbwesen im Film (Autor: Lars Johansen), Hunde im frühen Film (Frank Hoyer), die Bremer Stadtmusikanten von Disney bis DEFA und die Filme von Bernhard Grzimek (beide von Bernward Knappik), die britischen „Tierhelfer“-Filme SCHWARZES ELFENBEIN, WESTLICH SANSIBAR, KÖNIG DER SAFARI und ODONGO (Robert Zion), John Wayne auf Safari (Björn Küster), über den französischen Film REINEKE FUCHS aus dem Jahr 1937, Katzen im Film, Jean Painlevés zoologischen Surrealismus und den Pferde-Film ELÉGIA (alle von Christoph Seelinger). In sechs kurzen Texten wird jeweils ein Lieblingstier im Film porträtiert. Michael Klein vergleicht Hitchcocks Film DIE VÖGEL mit der literarischen Vorlage von Daphne DuMaurier. Matthias Merkelbach beschäftigt sich mit Joan Crawford im Film Noir. Christoph Seelinger erinnert an den Dialog zwischen Jean Rouch und Ousman Sembène 1965. Lars Johansen richtet den Blick auf das Weltkulturerbe und den Film. Bernward Knappil porträtiert den Regisseur Henry Cornelius. Carsten Henkelmann informiert über die frühen Jahre von Umberto Lenzi. Bei Ralph Turnheim geht es um den Kinoerklärer im Stummfilm. Ingo Strecker beschreibt die amerikanisch-schwedische Co-Produktion TERROR IN THE MIDNIGHT SUN von Virgil W. Vogel. Robert Zion reflektiert über Fritz Langs Film RANCHO NOTORIUS (1952). Auf zwölf Seiten werden DVDs, Blu-rays und Filmbücher vorgestellt. Wieder ein Heft mit vielen lesenswerten Beiträgen. Im Dezember erscheint das Heft 44. Hauptthema: MGM. Coverfoto: MOBY DICK. Mehr zur Zeitschrift: produkt/35-millimeter-43-september-2021/

Das neue Heft des Retro-Film-magazins 35 Millimeter (Nr. 43) hat das Thema Tiere im Film als Schwerpunkt. Elf Texte sind ihm gewidmet: über Wale, Delphine und andere Seeungeheuer in Film und Fernsehen und über Tiermenschen und andere Halbwesen im Film (Autor: Lars Johansen), Hunde im frühen Film (Frank Hoyer), die Bremer Stadtmusikanten von Disney bis DEFA und die Filme von Bernhard Grzimek (beide von Bernward Knappik), die britischen „Tierhelfer“-Filme SCHWARZES ELFENBEIN, WESTLICH SANSIBAR, KÖNIG DER SAFARI und ODONGO (Robert Zion), John Wayne auf Safari (Björn Küster), über den französischen Film REINEKE FUCHS aus dem Jahr 1937, Katzen im Film, Jean Painlevés zoologischen Surrealismus und den Pferde-Film ELÉGIA (alle von Christoph Seelinger). In sechs kurzen Texten wird jeweils ein Lieblingstier im Film porträtiert. Michael Klein vergleicht Hitchcocks Film DIE VÖGEL mit der literarischen Vorlage von Daphne DuMaurier. Matthias Merkelbach beschäftigt sich mit Joan Crawford im Film Noir. Christoph Seelinger erinnert an den Dialog zwischen Jean Rouch und Ousman Sembène 1965. Lars Johansen richtet den Blick auf das Weltkulturerbe und den Film. Bernward Knappil porträtiert den Regisseur Henry Cornelius. Carsten Henkelmann informiert über die frühen Jahre von Umberto Lenzi. Bei Ralph Turnheim geht es um den Kinoerklärer im Stummfilm. Ingo Strecker beschreibt die amerikanisch-schwedische Co-Produktion TERROR IN THE MIDNIGHT SUN von Virgil W. Vogel. Robert Zion reflektiert über Fritz Langs Film RANCHO NOTORIUS (1952). Auf zwölf Seiten werden DVDs, Blu-rays und Filmbücher vorgestellt. Wieder ein Heft mit vielen lesenswerten Beiträgen. Im Dezember erscheint das Heft 44. Hauptthema: MGM. Coverfoto: MOBY DICK. Mehr zur Zeitschrift: produkt/35-millimeter-43-september-2021/

16. September 2021

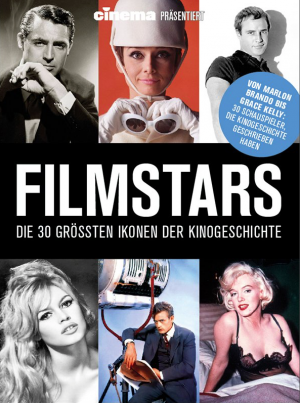

cinema präsentiert: Filmstars

Filmstars haben für das Kino noch immer eine große Bedeutung, auch wenn sie sich in den letzten Jahrzehnten etwas reduziert hat. Ein Höhepunkt für Stars in der Filmgeschichte waren sicherlich die 1950er Jahre. Die Zeitschrift cinema präsentiert jetzt einen Band mit den 30 größten Ikonen der Kinogeschichte. 19 Männern und elf Frauen sind in dem Band jeweils vier bis zehn Seiten mit Bildern und Texten gewidmet. Auf zehn Seiten werden Grace Kelly, Steve McQueen und Sean Connery gewürdigt, Catherine Deneuve muss sich mit vier Seiten begnügen. Natürlich vermisst man viele wichtige Namen, zum Beispiel bei den weiblichen Stars Greta Garbo, Rita Hayworth, Sophia Loren oder Barbara Stanwyck, bei den männlichen Alain Delon, Henry Fonda, Gregory Peck oder John Wayne. Auf Orson Welles hätte man vielleicht verzichten können. Zwei deutschsprachige Darstellerinnen haben es unter die 30 Ikonen geschafft: Marlene Dietrich und Romy Schneider. Sechs Stars sind noch am Leben: Brigitte Bardot, Jack Nicholson, Catherine Deneuve, Clint Eastwood, Robert Redford und Sidney Poitier. Jede Person wird in einem umfangreichen Text porträtiert, es gibt kurze Lebensläufe, Hinweise auf die wichtigsten Filme und zahlreiche Abbildungen in hervorragender Qualität. Das Vorwort stammt vom cinema-Chefredakteur Philipp Schulze, der Band ist bei Panini-Books erschienen. Mehr zum Buch: filmstars-die-30-groessten-ikonen-der-kinogeschichte-ydcine003

Filmstars haben für das Kino noch immer eine große Bedeutung, auch wenn sie sich in den letzten Jahrzehnten etwas reduziert hat. Ein Höhepunkt für Stars in der Filmgeschichte waren sicherlich die 1950er Jahre. Die Zeitschrift cinema präsentiert jetzt einen Band mit den 30 größten Ikonen der Kinogeschichte. 19 Männern und elf Frauen sind in dem Band jeweils vier bis zehn Seiten mit Bildern und Texten gewidmet. Auf zehn Seiten werden Grace Kelly, Steve McQueen und Sean Connery gewürdigt, Catherine Deneuve muss sich mit vier Seiten begnügen. Natürlich vermisst man viele wichtige Namen, zum Beispiel bei den weiblichen Stars Greta Garbo, Rita Hayworth, Sophia Loren oder Barbara Stanwyck, bei den männlichen Alain Delon, Henry Fonda, Gregory Peck oder John Wayne. Auf Orson Welles hätte man vielleicht verzichten können. Zwei deutschsprachige Darstellerinnen haben es unter die 30 Ikonen geschafft: Marlene Dietrich und Romy Schneider. Sechs Stars sind noch am Leben: Brigitte Bardot, Jack Nicholson, Catherine Deneuve, Clint Eastwood, Robert Redford und Sidney Poitier. Jede Person wird in einem umfangreichen Text porträtiert, es gibt kurze Lebensläufe, Hinweise auf die wichtigsten Filme und zahlreiche Abbildungen in hervorragender Qualität. Das Vorwort stammt vom cinema-Chefredakteur Philipp Schulze, der Band ist bei Panini-Books erschienen. Mehr zum Buch: filmstars-die-30-groessten-ikonen-der-kinogeschichte-ydcine003