04. August 2021

Jonas Mekas

Geboren in Litauen, wurde er zu einer Schlüsselfigur des ameri-kanischen Avantgardefilms und starb vor zweieinhalb Jahren 96jährig in New York. Ihm ist das neue Heft der Film-Konzepte gewidmet. Das Herausgeber-Duo Ann-Christin Eikenbusch und Philipp Scheid ordnen Facetten seines Lebens und Werks. Daniel Kothenschulte beschäftigt sich mit Mekas’ Selbstpositionierung im Kunstkontext vor dem Hintergrund seiner Arbeit als Filmkritiker. Bei Scott MacDonald geht es um den Tagebuchfilm LOST LOST LOST. Oksana Bulgakowa äußert sich zur Stimme des Filmemachers in REMINISCENCES OF A JOURNEY TO LITHUANIA. Eva Kuhn erforscht das Prinzip der Glimpses in AS I WAS MOVING AHEAD OCCASIONALLY I SAW BRIEF GLIMPSES OF BEAUTY. Die Verlegerin Anne König beschreibt die editorische Praxis in den Tagebüchern von Jonas Mekas. Philipp Scheid blickt auf die Ausstellung „The Internet Saga – Jonas Mekas“, die 2015 auf der Biennale in Venedig gezeigt wurde. Die Texte summieren sich zu einem vielschichtigen Bild des Protagonisten. Zuerst sollte man jedoch die Mekas-Biografie im Anhang lesen, sofern sie einem nicht schon bekannt ist. Mehr zum Buch: https://www.etk-muenchen.de

Geboren in Litauen, wurde er zu einer Schlüsselfigur des ameri-kanischen Avantgardefilms und starb vor zweieinhalb Jahren 96jährig in New York. Ihm ist das neue Heft der Film-Konzepte gewidmet. Das Herausgeber-Duo Ann-Christin Eikenbusch und Philipp Scheid ordnen Facetten seines Lebens und Werks. Daniel Kothenschulte beschäftigt sich mit Mekas’ Selbstpositionierung im Kunstkontext vor dem Hintergrund seiner Arbeit als Filmkritiker. Bei Scott MacDonald geht es um den Tagebuchfilm LOST LOST LOST. Oksana Bulgakowa äußert sich zur Stimme des Filmemachers in REMINISCENCES OF A JOURNEY TO LITHUANIA. Eva Kuhn erforscht das Prinzip der Glimpses in AS I WAS MOVING AHEAD OCCASIONALLY I SAW BRIEF GLIMPSES OF BEAUTY. Die Verlegerin Anne König beschreibt die editorische Praxis in den Tagebüchern von Jonas Mekas. Philipp Scheid blickt auf die Ausstellung „The Internet Saga – Jonas Mekas“, die 2015 auf der Biennale in Venedig gezeigt wurde. Die Texte summieren sich zu einem vielschichtigen Bild des Protagonisten. Zuerst sollte man jedoch die Mekas-Biografie im Anhang lesen, sofern sie einem nicht schon bekannt ist. Mehr zum Buch: https://www.etk-muenchen.de

03. August 2021

Harun Farocki

Der Band dokumentiert 71 längere und kürzere Texte von 1986 bis 2000. In dieser Zeit realisierte Harun u. a. die essayistischen Filme WIE MAN SIEHT, BILDER DER WELT UND INSCHRIFT DES KRIEGES, LEBEN – BRD, VIDEOGRAMME EINER REVOLUTION (gemeinsam mit Andrei Ujica) und STILLEBEN. Zu ihnen gibt es Exposés, Notizen und Gedankensplitter zu lesen. Zum biografischen Hintergrund jener Jahre gehört seine Beziehung zu der Kulturwissenschaftlerin Kaja Silverman zwischen 1992 und 1999. Er lebte damals weitgehend in Oakland bei San Francisco und hielt Seminare in Berkeley. Das thematische Spektrum der Texte ist sehr breit, es gibt viele Bezugspunkte zur internationalen Filmgeschichte. Zahlreiche Beiträge stammen aus der tageszeitung (taz) und aus Veranstaltungsblättern der dffb. Ich nenne zehn Texte, die mich besonders beeindruckt haben: 1. Die Materialien zu WIE MAN SIEHT (63 Seiten). 2. Der Vortrag über Godards Film ICI ET AILLEURS, gehalten in der Akademie der Künste. 3. Der Katalogbeitrag über Fotos von Konzentrationslagern für eine Ausstellung im Sprengel Museum Hannover. 4. Der Text „Unregelmäßig, nicht regellos“ über den essayistischen Film für eine Publikation von Christa Blümlinger und Constantin Wulff. 5. Der Text „Arbeiter verlassen die Fabrik“ für die Zeitschrift Meteor. 6. Der Beitrag „Substandard“ für die Ausstellung „Sehsucht“ der Kunst- und Ausstellungshalle der BRD. 7. Der Text über Holger Meins für Jungle World. 8. Die Notizen zu einem Film über Malls für die Zeitschrift Jungle World. 9. Der Text über „Kontrollblicke“ von Überwachungskameras in Gefängnissen für die Zeitschrift Jungle World. 10. Die Laudatio auf Frieda Grafe und Enno Patalas anlässlich der Verleihung des 01-Award in der Hochschule der Künste in Berlin am 23. November 2000. Das Wunderbare an den Texten von Harun Farocki ist der Assoziationsreichtum, der oft ironische Unterton, die Öffnung neuer Perspektiven. Dies ist Band 5 der Schriften. Mit einem sehr präzisen und informativen Nachwort von dem Mitherausgeber Tom Holert. Mehr zum Buch: publikationen/farockiband5.html

Der Band dokumentiert 71 längere und kürzere Texte von 1986 bis 2000. In dieser Zeit realisierte Harun u. a. die essayistischen Filme WIE MAN SIEHT, BILDER DER WELT UND INSCHRIFT DES KRIEGES, LEBEN – BRD, VIDEOGRAMME EINER REVOLUTION (gemeinsam mit Andrei Ujica) und STILLEBEN. Zu ihnen gibt es Exposés, Notizen und Gedankensplitter zu lesen. Zum biografischen Hintergrund jener Jahre gehört seine Beziehung zu der Kulturwissenschaftlerin Kaja Silverman zwischen 1992 und 1999. Er lebte damals weitgehend in Oakland bei San Francisco und hielt Seminare in Berkeley. Das thematische Spektrum der Texte ist sehr breit, es gibt viele Bezugspunkte zur internationalen Filmgeschichte. Zahlreiche Beiträge stammen aus der tageszeitung (taz) und aus Veranstaltungsblättern der dffb. Ich nenne zehn Texte, die mich besonders beeindruckt haben: 1. Die Materialien zu WIE MAN SIEHT (63 Seiten). 2. Der Vortrag über Godards Film ICI ET AILLEURS, gehalten in der Akademie der Künste. 3. Der Katalogbeitrag über Fotos von Konzentrationslagern für eine Ausstellung im Sprengel Museum Hannover. 4. Der Text „Unregelmäßig, nicht regellos“ über den essayistischen Film für eine Publikation von Christa Blümlinger und Constantin Wulff. 5. Der Text „Arbeiter verlassen die Fabrik“ für die Zeitschrift Meteor. 6. Der Beitrag „Substandard“ für die Ausstellung „Sehsucht“ der Kunst- und Ausstellungshalle der BRD. 7. Der Text über Holger Meins für Jungle World. 8. Die Notizen zu einem Film über Malls für die Zeitschrift Jungle World. 9. Der Text über „Kontrollblicke“ von Überwachungskameras in Gefängnissen für die Zeitschrift Jungle World. 10. Die Laudatio auf Frieda Grafe und Enno Patalas anlässlich der Verleihung des 01-Award in der Hochschule der Künste in Berlin am 23. November 2000. Das Wunderbare an den Texten von Harun Farocki ist der Assoziationsreichtum, der oft ironische Unterton, die Öffnung neuer Perspektiven. Dies ist Band 5 der Schriften. Mit einem sehr präzisen und informativen Nachwort von dem Mitherausgeber Tom Holert. Mehr zum Buch: publikationen/farockiband5.html

01. August 2021

ALICE GUY BLACHÉ (1997)

Alice Guy war eine Pionierin: die erste Frau, die Filme inszeniert und produziert hat, zunächst, ab 1897 in Paris, zehn Jahre später, nachdem sie den Kameramann Herbert Blaché geheiratet hatte, in New Jersey. Bis 1914 produ-zierte sie mehr als 300 kurze und mittellange Filme, bei rund 40 davon führte sie auch Regie. Ihr Mann ruinierte die gemeinsame Firma, auch der Wechsel nach Hollywood 1918 brachte keine Erfolge mehr. Sie ließ sich Anfang der 20er Jahre scheiden und kehrte mit ihren Kindern nach Frankreich zurück. Katja Raganelli hat 1997 für Arte ein Porträt der Filmemacherin realisiert, das jetzt in der Edition Filmmuseum als DVD erschienen ist. Zu sehen sind dort auch sieben Filme von Alice Guy, der früheste stammt aus dem Jahr 1906, die anderen sechs sind amerikanische Produktionen aus den Jahren 1911-13, sie wurden vom Filmmuseum München restauriert. Die Musikbegleitungen stammen von Richard Siedhoff und Günter A. Buchwald. Ein zweites Porträt von Katja Raganelli ist der Schauspielerin und späteren Filmregisseurin Margery Wilson gewidmet, die in dem Griffith-Film INTOLERANCE eine Hauptrolle spielte und in den frühen 1920er Jahren mehrere Filme inszenierte. Raganelli führte 1982 ein Interview mit ihr, das im Zentrum des 45-Minuten-Films steht. Beide Porträts sind sehr sehenswert. Im Booklet beschreibt die Filmemacherin die Dreharbeiten zu den beiden Filmen. Mehr zur DVD: 198_Alice-Guy-Blach-.html

Alice Guy war eine Pionierin: die erste Frau, die Filme inszeniert und produziert hat, zunächst, ab 1897 in Paris, zehn Jahre später, nachdem sie den Kameramann Herbert Blaché geheiratet hatte, in New Jersey. Bis 1914 produ-zierte sie mehr als 300 kurze und mittellange Filme, bei rund 40 davon führte sie auch Regie. Ihr Mann ruinierte die gemeinsame Firma, auch der Wechsel nach Hollywood 1918 brachte keine Erfolge mehr. Sie ließ sich Anfang der 20er Jahre scheiden und kehrte mit ihren Kindern nach Frankreich zurück. Katja Raganelli hat 1997 für Arte ein Porträt der Filmemacherin realisiert, das jetzt in der Edition Filmmuseum als DVD erschienen ist. Zu sehen sind dort auch sieben Filme von Alice Guy, der früheste stammt aus dem Jahr 1906, die anderen sechs sind amerikanische Produktionen aus den Jahren 1911-13, sie wurden vom Filmmuseum München restauriert. Die Musikbegleitungen stammen von Richard Siedhoff und Günter A. Buchwald. Ein zweites Porträt von Katja Raganelli ist der Schauspielerin und späteren Filmregisseurin Margery Wilson gewidmet, die in dem Griffith-Film INTOLERANCE eine Hauptrolle spielte und in den frühen 1920er Jahren mehrere Filme inszenierte. Raganelli führte 1982 ein Interview mit ihr, das im Zentrum des 45-Minuten-Films steht. Beide Porträts sind sehr sehenswert. Im Booklet beschreibt die Filmemacherin die Dreharbeiten zu den beiden Filmen. Mehr zur DVD: 198_Alice-Guy-Blach-.html

30. Juli 2021

Columbo, Columbo

69 Fälle hat Lieutenant (dt.: Inspektor) Columbo von der Mordkommission des Los Angeles Police Departments zwischen 1968 und 2003 gelöst. Sein Darsteller Peter Falk (gestorben 2011) ist in dieser Rolle legendär geworden. Patrick Lohmeier hat jetzt eine Liebeserklärung an die Serie in 69 Kapiteln publiziert. Die Struktur der Kapitel ist übersichtlich: Cast + Credits, „Der Fall in einem Satz“, ausführliche Informationen über den Handlungsablauf, die kriminellen Widersacher (mit Bewertung der Qualität als Columbo-Gegenspieler und berufskriminellem Potential – ein bis fünf Messer), „Das erste Mal“ (was sich so alles an Menschen, Tieren und speziellen Ereignissen angesammelt hat), „Dem Inspektör ist nichts zu schwör“ (grobe Schnitzer und gelungene Eigenheiten der deutschen Synchronisation für ARD und RTL), „Just one more thing…“ (die Resterampe für Beobachtungen und kleine Fakten). Natürlich werden alle wiederkehrenden Elemente – Regenmantel und Garderobe, der Peugeot 403 Cabriolet als Fahrzeug, der Hund, der keinen Namen hat, Mrs. Columbo, die unsichtbar bleibt, Rituale bei der Ermittlung – vom Autor kommentiert. Lohmeiers Tonfall ist sehr persönlich, es gibt humorvolle Bemerkungen, aber auch analytische Passagen. Ein lesenswerter Blick zurück in die Fernsehgeschichte. Mit kleinen Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: patrick-lohmeier-9783752620764

69 Fälle hat Lieutenant (dt.: Inspektor) Columbo von der Mordkommission des Los Angeles Police Departments zwischen 1968 und 2003 gelöst. Sein Darsteller Peter Falk (gestorben 2011) ist in dieser Rolle legendär geworden. Patrick Lohmeier hat jetzt eine Liebeserklärung an die Serie in 69 Kapiteln publiziert. Die Struktur der Kapitel ist übersichtlich: Cast + Credits, „Der Fall in einem Satz“, ausführliche Informationen über den Handlungsablauf, die kriminellen Widersacher (mit Bewertung der Qualität als Columbo-Gegenspieler und berufskriminellem Potential – ein bis fünf Messer), „Das erste Mal“ (was sich so alles an Menschen, Tieren und speziellen Ereignissen angesammelt hat), „Dem Inspektör ist nichts zu schwör“ (grobe Schnitzer und gelungene Eigenheiten der deutschen Synchronisation für ARD und RTL), „Just one more thing…“ (die Resterampe für Beobachtungen und kleine Fakten). Natürlich werden alle wiederkehrenden Elemente – Regenmantel und Garderobe, der Peugeot 403 Cabriolet als Fahrzeug, der Hund, der keinen Namen hat, Mrs. Columbo, die unsichtbar bleibt, Rituale bei der Ermittlung – vom Autor kommentiert. Lohmeiers Tonfall ist sehr persönlich, es gibt humorvolle Bemerkungen, aber auch analytische Passagen. Ein lesenswerter Blick zurück in die Fernsehgeschichte. Mit kleinen Abbildungen in akzeptabler Qualität. Mehr zum Buch: patrick-lohmeier-9783752620764

29. Juli 2021

Deutschland in den Goldenen Zwanzigern

Der Blick zurück in ein Jahr-zehnt, das inzwischen hundert Jahre zurückliegt, ist immer wieder interessant, weil es sich um die „Goldenen“ Zwanziger handelt, die Zeit der Weimarer Republik, eine Phase des Auf-bruchs, die aber auch durch Kriminalität, Arbeitslosigkeit und die Polarisierung der Gesellschaft geprägt war. 22 Texte nehmen uns mit auf eine Zeitreise. Themen sind u.a. Berlin bei Nacht, die Heim-kehrer aus dem Ersten Welt-krieg, die Angst vor Fremden, die Gangster-Vereine, das Frauenwahlrecht, die Leica-Kleinbildkamera, der Putschversuch Hitlers, elektrische Wasch-maschinen, die Provinz, die Schriftstellerin Vicki Baum, neue Architektur, der Film METROPOLIS (Autor: Bernd Oswald), die Schauspielerin Brigitte Helm (Autorin: Hannah Pilarczyk), der Börsencrash im Oktober 1929. Die Beiträge stammen aus der Spiegel-Redaktion und von freien Journalisten. Sie werden durch Interviews mit Historikern und Politologen ergänzt. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität, einer kurzen Chronik, Buchempfehlungen und einem Namensregister. Mehr zum Buch: Joachim-Mohr/Penguin/e580599.rhd

Der Blick zurück in ein Jahr-zehnt, das inzwischen hundert Jahre zurückliegt, ist immer wieder interessant, weil es sich um die „Goldenen“ Zwanziger handelt, die Zeit der Weimarer Republik, eine Phase des Auf-bruchs, die aber auch durch Kriminalität, Arbeitslosigkeit und die Polarisierung der Gesellschaft geprägt war. 22 Texte nehmen uns mit auf eine Zeitreise. Themen sind u.a. Berlin bei Nacht, die Heim-kehrer aus dem Ersten Welt-krieg, die Angst vor Fremden, die Gangster-Vereine, das Frauenwahlrecht, die Leica-Kleinbildkamera, der Putschversuch Hitlers, elektrische Wasch-maschinen, die Provinz, die Schriftstellerin Vicki Baum, neue Architektur, der Film METROPOLIS (Autor: Bernd Oswald), die Schauspielerin Brigitte Helm (Autorin: Hannah Pilarczyk), der Börsencrash im Oktober 1929. Die Beiträge stammen aus der Spiegel-Redaktion und von freien Journalisten. Sie werden durch Interviews mit Historikern und Politologen ergänzt. Mit Abbildungen in akzeptabler Qualität, einer kurzen Chronik, Buchempfehlungen und einem Namensregister. Mehr zum Buch: Joachim-Mohr/Penguin/e580599.rhd

28. Juli 2021

Das Elend der Medien

Der Titel des Buches hat eine Analogie zum „Elend der Welt“ von Pierre Bourdieu und nähert sich seinem Thema ähnlich wie der französische Soziologie-Klassiker: durch Gespräche. Alexis von Mirbach und Michael Meyen haben zunächst 19 Me-dienmacher und Experten in eine Vorlesungsreihe der Ludwig-Maximilians-Univer-sität München eingeladen, um über die „Zukunft der Medien“ zu sprechen. Dann wurde der Kreis der Befragten um „normale Bürger“ aus Oberbayern, Sachsen und Thüringen erweitert. Die Monologe, Interviews und Gruppengespräche wurden protokolliert und sind nun in geordneter Form nachzulesen. Es geht u.a. um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Regionalpresse, den Kampf um die Definitionsmacht, linken Aktivismus, Medienkritik von unten, Corona-Gespräche, Stimmen aus dem Osten. Zu den 40 Befragten gehören das MDR-Rundfunkratsmitglied Heiko Hilker, die WDR-Moderatorin Carmen Thomas, der Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung Michael Seidel, der Publizist Paul Schreyer, der Journalist Marcus Klöckner, der Autor Volker Bräutigam, der Liedermacher Hans Söllner, die Vorsitzende des Vereins „Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien“ Maren Müller. Aus dem Spektrum individueller Erfahrungen mit den Medien in unserem Land entsteht ein relativ präzises Bild, es mangelt nicht an Verbesserungsvorschlägen. Ob sie das momentane Elend der Medien verändern, bleibt fraglich. Mehr zum Buch: das-elend-der-medien/

Der Titel des Buches hat eine Analogie zum „Elend der Welt“ von Pierre Bourdieu und nähert sich seinem Thema ähnlich wie der französische Soziologie-Klassiker: durch Gespräche. Alexis von Mirbach und Michael Meyen haben zunächst 19 Me-dienmacher und Experten in eine Vorlesungsreihe der Ludwig-Maximilians-Univer-sität München eingeladen, um über die „Zukunft der Medien“ zu sprechen. Dann wurde der Kreis der Befragten um „normale Bürger“ aus Oberbayern, Sachsen und Thüringen erweitert. Die Monologe, Interviews und Gruppengespräche wurden protokolliert und sind nun in geordneter Form nachzulesen. Es geht u.a. um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Regionalpresse, den Kampf um die Definitionsmacht, linken Aktivismus, Medienkritik von unten, Corona-Gespräche, Stimmen aus dem Osten. Zu den 40 Befragten gehören das MDR-Rundfunkratsmitglied Heiko Hilker, die WDR-Moderatorin Carmen Thomas, der Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung Michael Seidel, der Publizist Paul Schreyer, der Journalist Marcus Klöckner, der Autor Volker Bräutigam, der Liedermacher Hans Söllner, die Vorsitzende des Vereins „Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien“ Maren Müller. Aus dem Spektrum individueller Erfahrungen mit den Medien in unserem Land entsteht ein relativ präzises Bild, es mangelt nicht an Verbesserungsvorschlägen. Ob sie das momentane Elend der Medien verändern, bleibt fraglich. Mehr zum Buch: das-elend-der-medien/

27. Juli 2021

Skandalfilme

Vor zehn Jahren publizierte Stefan Volk erstmals sein Buch über „cineastische Aufreger“ der internationalen Filmgeschichte. Jetzt ist eine erweiterte und überarbeitete Neuauflage er-schienen. 41 Titel aus der Zeit zwischen 1919 und 2020 wer-den ausführlich dargestellt: Inhaltsangabe, Gründe für den Skandal, publizistische Reak-tionen. Für die Phase bis 1949 sind es elf Filme, darunter ANDERS ALS DU UND ICH (1919) von Richard Oswald, PANZERKREUZER POTEMKIN (1925) von Sergej Eisenstein, EIN ANDALUSISCHER HUND (1929) von Luis Buñuel, IM WESTEN NICHTS NEUES (1930) von Lewis Milestone, EKSTASE (1933) von Gustav Machatý. Für die 50er Jahre sind DIE SÜNDERIN von Willi Forst, BABY DOLL von Elia Kazan und DAS MÄDCHEN ROSEMARIE von Rolf Thiele beispielhaft, für die 60er DAS SCHWEIGEN von Ingmar Bergman und SPUR DER STEINE von Frank Beyer, für die 70er O.K. von Michael Verhoeven und NICHT DER HOMOSEXUELLE IST PERVERS, SONDERN DIE SITUATION, IN DER ER LEBT von Rosa von Praunheim, für die 80er DAS GESPENST von Herbert Achternbusch und DIE LETZTE VERSUCHUNG CHRISTI von Martin Scorsese, für die 90er BASIC INSTINCT von Paul Verhoeven und FUNNY GAMES von Michael Haneke, für die 2000er Jahre DIE PASSION CHRISTI von Mel Gibson und TAL DER WÖLFE von Serdar Akar. Drei Filme sind neu hinzugekommen: DIE UNSCHULD DER MUSLIME (2012) von Alan Roberts, THE INTERVIEW (2014) von Evan Goldberg und Seth Rogen, THE HUNT (2020) von Craig Zobel. Die Darstellung von Sexualität, Religion oder Politik waren die vorherrschenden Gründe für den jeweiligen Skandal. Stefan Volks Texte sind sachkundig, Kurzbiografien der Regisseure ergänzen die Filmbeschreibungen, zahlreiche Fotos in guter Qualität tragen zur Anschaulichkeit bei. Ein Basiswerk zum Thema. Mehr zum Buch: cineastische-aufreger-gestern-und-heute.html

Vor zehn Jahren publizierte Stefan Volk erstmals sein Buch über „cineastische Aufreger“ der internationalen Filmgeschichte. Jetzt ist eine erweiterte und überarbeitete Neuauflage er-schienen. 41 Titel aus der Zeit zwischen 1919 und 2020 wer-den ausführlich dargestellt: Inhaltsangabe, Gründe für den Skandal, publizistische Reak-tionen. Für die Phase bis 1949 sind es elf Filme, darunter ANDERS ALS DU UND ICH (1919) von Richard Oswald, PANZERKREUZER POTEMKIN (1925) von Sergej Eisenstein, EIN ANDALUSISCHER HUND (1929) von Luis Buñuel, IM WESTEN NICHTS NEUES (1930) von Lewis Milestone, EKSTASE (1933) von Gustav Machatý. Für die 50er Jahre sind DIE SÜNDERIN von Willi Forst, BABY DOLL von Elia Kazan und DAS MÄDCHEN ROSEMARIE von Rolf Thiele beispielhaft, für die 60er DAS SCHWEIGEN von Ingmar Bergman und SPUR DER STEINE von Frank Beyer, für die 70er O.K. von Michael Verhoeven und NICHT DER HOMOSEXUELLE IST PERVERS, SONDERN DIE SITUATION, IN DER ER LEBT von Rosa von Praunheim, für die 80er DAS GESPENST von Herbert Achternbusch und DIE LETZTE VERSUCHUNG CHRISTI von Martin Scorsese, für die 90er BASIC INSTINCT von Paul Verhoeven und FUNNY GAMES von Michael Haneke, für die 2000er Jahre DIE PASSION CHRISTI von Mel Gibson und TAL DER WÖLFE von Serdar Akar. Drei Filme sind neu hinzugekommen: DIE UNSCHULD DER MUSLIME (2012) von Alan Roberts, THE INTERVIEW (2014) von Evan Goldberg und Seth Rogen, THE HUNT (2020) von Craig Zobel. Die Darstellung von Sexualität, Religion oder Politik waren die vorherrschenden Gründe für den jeweiligen Skandal. Stefan Volks Texte sind sachkundig, Kurzbiografien der Regisseure ergänzen die Filmbeschreibungen, zahlreiche Fotos in guter Qualität tragen zur Anschaulichkeit bei. Ein Basiswerk zum Thema. Mehr zum Buch: cineastische-aufreger-gestern-und-heute.html

25. Juli 2021

FRÄULEIN SCHMETTERLING (1966/2005/2020)

Unter den DEFA-Verbotsfilmen der Jahre 1965/66 ist dies ein besonderer Fall. Es gab Anfang 1966 nur einen Rohschnitt, der nicht vollendet wurde. Auf der Basis des Drehbuchs wurden die erhaltenen Szenen und Tonfragmente neu montiert. Die erste Fassung von 2005 dauerte noch 118 Minuten. Zwei Schwestern, die 17jährige Helene und die sechsjährige Asta, erhoffen nach dem Tod ihrer Eltern ein gemeinsames Leben. Eine strikte Fürsorgerin und eine egoistische Tante kümmern sich um sie. Helene träumt von einem Leben als Stewardess oder Mannequin, wird aber aus mehreren Jobs entlassen, bis sie als Straßenbahnschaffnerin beschäftigt ist. Asta verlässt am Ende ihre Tante, um mit Helene zusammenzuleben. Melanie Jakubisková und Christa Heiser sind als Helene und Asta beeindruckend. Carola Braunbock (Tante), Lissy Tempelhof (Jugendfürsorgerin), Herwart Grosse (Busfahrer), Rolf Hoppe (Stadtbezirksmitarbeiter), Peter Rabenalt (Saxophonspieler) und Hans-Hardt Hardtloff (Betrunkener im Bus) spielen wichtige Rollen. Kurt Barthel hat den Film inszeniert, das Drehbuch stammt von Christa und Gerhard Wolf. Die letzte Fassung von 2020 dauert 68 Minuten. Sie ist jetzt auf einer DVD bei Icestorm erschienen. Sehr sehenswert. Mehr zur DVD: www.icestorm.de/neuheiten/

Unter den DEFA-Verbotsfilmen der Jahre 1965/66 ist dies ein besonderer Fall. Es gab Anfang 1966 nur einen Rohschnitt, der nicht vollendet wurde. Auf der Basis des Drehbuchs wurden die erhaltenen Szenen und Tonfragmente neu montiert. Die erste Fassung von 2005 dauerte noch 118 Minuten. Zwei Schwestern, die 17jährige Helene und die sechsjährige Asta, erhoffen nach dem Tod ihrer Eltern ein gemeinsames Leben. Eine strikte Fürsorgerin und eine egoistische Tante kümmern sich um sie. Helene träumt von einem Leben als Stewardess oder Mannequin, wird aber aus mehreren Jobs entlassen, bis sie als Straßenbahnschaffnerin beschäftigt ist. Asta verlässt am Ende ihre Tante, um mit Helene zusammenzuleben. Melanie Jakubisková und Christa Heiser sind als Helene und Asta beeindruckend. Carola Braunbock (Tante), Lissy Tempelhof (Jugendfürsorgerin), Herwart Grosse (Busfahrer), Rolf Hoppe (Stadtbezirksmitarbeiter), Peter Rabenalt (Saxophonspieler) und Hans-Hardt Hardtloff (Betrunkener im Bus) spielen wichtige Rollen. Kurt Barthel hat den Film inszeniert, das Drehbuch stammt von Christa und Gerhard Wolf. Die letzte Fassung von 2020 dauert 68 Minuten. Sie ist jetzt auf einer DVD bei Icestorm erschienen. Sehr sehenswert. Mehr zur DVD: www.icestorm.de/neuheiten/

23. Juli 2021

Klassen sehen

Der Band dokumentiert sechs Beiträge zu einer Tagung, die im November 2019 in Wien statt-gefunden hat. Thema waren „Soziale Konflikte und ihre Szenarien“. Ruth Sonderegger befasst sich mit der „Multiplen Klassifizierung in der (kunst-)universitären Ausbildung“. Markus Tumeltshammer beschreibt „Das Curriculum Vitae als Medium von Subjek-tivierung“. Jens Kastner äußert sich „Zur Klassenausblendung in der bildenden Kunst“. Gabu Heindl untersucht „Aspekte einer massengeschneiderten Wohnbauplanung“. Bei Drehli Robnik geht es um die Filmwahrnehmung von Klasse und Kampf am Beispiel von GET OUT (2017) und US (2019). In den beiden Horror-filmen werden Mittelklassengewalt und Unterklassenaufstand konfrontiert. Renée Winter erinnert an ein Video-Projekt in Graz in den 70er und 80er Jahren, das unter dem Begriff „Arbeiterfernsehen“ firmierte. Proletariat und Bourgeoisie treffen mehrfach im medialen Zusammenhang aufeinander. Lesenswert. Erschienen im Unrast-Verlag. Mehr zum Buch: klassen-sehen-detail

Der Band dokumentiert sechs Beiträge zu einer Tagung, die im November 2019 in Wien statt-gefunden hat. Thema waren „Soziale Konflikte und ihre Szenarien“. Ruth Sonderegger befasst sich mit der „Multiplen Klassifizierung in der (kunst-)universitären Ausbildung“. Markus Tumeltshammer beschreibt „Das Curriculum Vitae als Medium von Subjek-tivierung“. Jens Kastner äußert sich „Zur Klassenausblendung in der bildenden Kunst“. Gabu Heindl untersucht „Aspekte einer massengeschneiderten Wohnbauplanung“. Bei Drehli Robnik geht es um die Filmwahrnehmung von Klasse und Kampf am Beispiel von GET OUT (2017) und US (2019). In den beiden Horror-filmen werden Mittelklassengewalt und Unterklassenaufstand konfrontiert. Renée Winter erinnert an ein Video-Projekt in Graz in den 70er und 80er Jahren, das unter dem Begriff „Arbeiterfernsehen“ firmierte. Proletariat und Bourgeoisie treffen mehrfach im medialen Zusammenhang aufeinander. Lesenswert. Erschienen im Unrast-Verlag. Mehr zum Buch: klassen-sehen-detail

22. Juli 2021

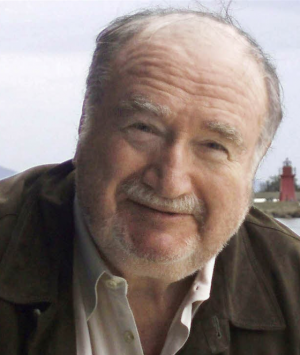

Thomas Koebner 80

Er hat in München studiert, über Hermann Broch promoviert und dort zehn Jahre lang Musik-kritiken geschrieben. An den Universitäten in Köln, Wuppertal und Marburg war er zunächst als Dozent und dann als Professor tätig, leitete von 1990 bis 1993 die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin und gründete in Mainz den Studiengang Filmwissen-schaft, dem er bis zu seiner Emeritierung 2007 höchstes Ansehen verschaffte. Seit fünf Jahren lebt er wieder in seiner Geburtsstadt Berlin. Als Autor und Herausgeber hat er bisher über 70 Bücher publiziert, darunter Monografien über Ingmar Bergman, Federico Fellini, Roman Polanski, Steven Spielberg und Edgar Reitz, Basiswerke über „Idole des deutschen Films“, „Die Schönen im Kino“, Filmklassiker, Filmregisseure, „Sachlexikon des Films“, „Standardsituationen im Film“. Er hat die Verlage Edition text + kritik, Reclam und Schüren durch seine Texte bereichert und verschiedene Buchreihen und Zeitschriften initiiert: „Filmgenres“, „Projektionen“, „medienwissenschaft: rezensionen“, „Film-Konzepte“. Zuletzt erschien vor zwei Monaten sein Buch „Inseln“. Seine Texten verirren sich nie in der Theorie, sie sind präzise in den Beschreibungen und beeindruckend in den Erkenntnissen. Heute wird Thomas Koebner achtzig Jahre alt. Ich gratuliere ihm von Herzen und freue mich schon auf sein nächstes Buch.

Er hat in München studiert, über Hermann Broch promoviert und dort zehn Jahre lang Musik-kritiken geschrieben. An den Universitäten in Köln, Wuppertal und Marburg war er zunächst als Dozent und dann als Professor tätig, leitete von 1990 bis 1993 die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin und gründete in Mainz den Studiengang Filmwissen-schaft, dem er bis zu seiner Emeritierung 2007 höchstes Ansehen verschaffte. Seit fünf Jahren lebt er wieder in seiner Geburtsstadt Berlin. Als Autor und Herausgeber hat er bisher über 70 Bücher publiziert, darunter Monografien über Ingmar Bergman, Federico Fellini, Roman Polanski, Steven Spielberg und Edgar Reitz, Basiswerke über „Idole des deutschen Films“, „Die Schönen im Kino“, Filmklassiker, Filmregisseure, „Sachlexikon des Films“, „Standardsituationen im Film“. Er hat die Verlage Edition text + kritik, Reclam und Schüren durch seine Texte bereichert und verschiedene Buchreihen und Zeitschriften initiiert: „Filmgenres“, „Projektionen“, „medienwissenschaft: rezensionen“, „Film-Konzepte“. Zuletzt erschien vor zwei Monaten sein Buch „Inseln“. Seine Texten verirren sich nie in der Theorie, sie sind präzise in den Beschreibungen und beeindruckend in den Erkenntnissen. Heute wird Thomas Koebner achtzig Jahre alt. Ich gratuliere ihm von Herzen und freue mich schon auf sein nächstes Buch.