19. Dezember 2020

Andy Warhol (Geschenk 11)

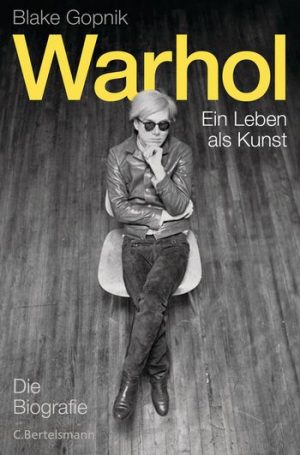

Er war ein universeller Künstler und der wichtigste Vertreter der amerikanischen Pop-Art. Andy Warhol (1928-1987) hat Filme gedreht, Bilder gemalt, Bücher geschrieben. Seine New Yorker „Factory“ war in den 60er Jah-ren Treffpunkt der internatio-nalen Kunstszene. Ein drama-tisches Ereignis fand am 3. Juni 1968 statt, als die Frauenrecht-lerin Valerie Solanas ein Atten-tat auf ihn verübte. Er überlebte dank einer erfolgreichen Ope-ration, veränderte die Schau-plätze seiner Arbeit und seines Lebens, konzentriert sich stärker auf die Bildproduktion und genoss den kommerziellen Erfolg. 1979/80 gab es Begegnungen mit Joseph Beuys. 1987 verstarb er in einem New Yorker Hospital. Der amerikanische Kunstkritiker Blake Gopnik hat eine Biografie über Warhol verfasst, die fast zeitgleich in den USA und Europa erschienen ist. Für die Lektüre muss man sich viel Zeit nehmen. Auf 1.200 Seiten werden alle Phasen seines Lebens detailliert geschildert. Das „Vorspiel“ – die Einlieferung in die Notaufnahme nach dem Attentat und die medizinische Behandlung im Columbus-Krankenhaus – gibt den Ton vor. Es findet kein Alltag statt, es gibt nur wenige Momente des Innehaltens. In 50 Kapiteln werden Ereignisse vermittelt, die Warhol zu dem gemacht haben, was er sich erträumt hatte: „Ein Leben als Kunst“ (so lautet auch der Untertitel der Biografie). Gopnik hat hervorragend recherchiert, viele Gespräche mit Zeitzeugen geführt und ein spannendes Buch geschrieben. Ein schönes Geschenk für alle Anhänger der Pop-Art. Mehr zum Buch: C-Bertelsmann/e446403.rhd

Er war ein universeller Künstler und der wichtigste Vertreter der amerikanischen Pop-Art. Andy Warhol (1928-1987) hat Filme gedreht, Bilder gemalt, Bücher geschrieben. Seine New Yorker „Factory“ war in den 60er Jah-ren Treffpunkt der internatio-nalen Kunstszene. Ein drama-tisches Ereignis fand am 3. Juni 1968 statt, als die Frauenrecht-lerin Valerie Solanas ein Atten-tat auf ihn verübte. Er überlebte dank einer erfolgreichen Ope-ration, veränderte die Schau-plätze seiner Arbeit und seines Lebens, konzentriert sich stärker auf die Bildproduktion und genoss den kommerziellen Erfolg. 1979/80 gab es Begegnungen mit Joseph Beuys. 1987 verstarb er in einem New Yorker Hospital. Der amerikanische Kunstkritiker Blake Gopnik hat eine Biografie über Warhol verfasst, die fast zeitgleich in den USA und Europa erschienen ist. Für die Lektüre muss man sich viel Zeit nehmen. Auf 1.200 Seiten werden alle Phasen seines Lebens detailliert geschildert. Das „Vorspiel“ – die Einlieferung in die Notaufnahme nach dem Attentat und die medizinische Behandlung im Columbus-Krankenhaus – gibt den Ton vor. Es findet kein Alltag statt, es gibt nur wenige Momente des Innehaltens. In 50 Kapiteln werden Ereignisse vermittelt, die Warhol zu dem gemacht haben, was er sich erträumt hatte: „Ein Leben als Kunst“ (so lautet auch der Untertitel der Biografie). Gopnik hat hervorragend recherchiert, viele Gespräche mit Zeitzeugen geführt und ein spannendes Buch geschrieben. Ein schönes Geschenk für alle Anhänger der Pop-Art. Mehr zum Buch: C-Bertelsmann/e446403.rhd

18. Dezember 2020

Der Pate – Familienalbum und Kochbuch (Geschenke 9 + 10)

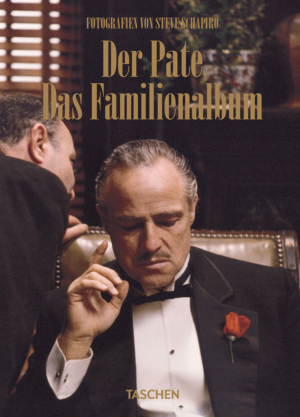

Die GODFATHER-Trilogie von Francis Ford Coppola ist ein herausragendes Werk der ame-rikanischen Filmgeschichte. Die drei Teile entstanden 1972, 1974 und 1989. Das Drehbuch basiert auf dem Roman von Mario Puzo. Erzählt wird die Geschichte der Familie Corleone, vor allem des Vaters Don Vito und des Sohnes Michael, die als Mafiabosse Schlüsselfunktionen in New York innehatten. In Rückblen-den werden auch die italieni-schen Ursprünge deutlich. „Das Familienalbum“ ist ein wunder-barer Bildband des Fotografen Steve Schapiro, der einen Blick hinter die Kulissen der Produktion erlaubt. In über 300 Fotos sehen wir den Schauspielern Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, dem Regisseur Coppola, dem Kameramann Gordon Willis bei der Arbeit zu. Texte von Mario Puzo, Shana Alexander (über Brando), Nicholas Pileggi, Peter Biskind und Barbara Grizzuti Harrison sowie Playboy-Interviews mit Al Pacino und Coppola ergänzen die Foto-strecken. Schapiro hat ein Vorwort beigesteuert. Das 500-Seiten-Buch ist jetzt im Taschen Verlag zum 40jährigen Jubiläum erschienen und für 20 € eigentlich ein Geschenk, das man nicht ablehnen kann. Mehr zum Buch: das_familienalbum_40th_anniversary_edition.htm

Die GODFATHER-Trilogie von Francis Ford Coppola ist ein herausragendes Werk der ame-rikanischen Filmgeschichte. Die drei Teile entstanden 1972, 1974 und 1989. Das Drehbuch basiert auf dem Roman von Mario Puzo. Erzählt wird die Geschichte der Familie Corleone, vor allem des Vaters Don Vito und des Sohnes Michael, die als Mafiabosse Schlüsselfunktionen in New York innehatten. In Rückblen-den werden auch die italieni-schen Ursprünge deutlich. „Das Familienalbum“ ist ein wunder-barer Bildband des Fotografen Steve Schapiro, der einen Blick hinter die Kulissen der Produktion erlaubt. In über 300 Fotos sehen wir den Schauspielern Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, dem Regisseur Coppola, dem Kameramann Gordon Willis bei der Arbeit zu. Texte von Mario Puzo, Shana Alexander (über Brando), Nicholas Pileggi, Peter Biskind und Barbara Grizzuti Harrison sowie Playboy-Interviews mit Al Pacino und Coppola ergänzen die Foto-strecken. Schapiro hat ein Vorwort beigesteuert. Das 500-Seiten-Buch ist jetzt im Taschen Verlag zum 40jährigen Jubiläum erschienen und für 20 € eigentlich ein Geschenk, das man nicht ablehnen kann. Mehr zum Buch: das_familienalbum_40th_anniversary_edition.htm

Das Essen spielte in der Corle-one-Familie eine große Rolle. Das macht das Kochbuch von Liliana Battle deutlich, das jetzt bei Panini Books erschienen ist. 75 authentische Rezepte werden mit Zutaten und Bildern zum Nachkochen präsentiert, beginnend mit Antipasti, fortgesetzt mit Pizza, Suppen und Risotto, Pasta, Fleisch, Hühnchen und Meeresfrüchten, Salaten und Gemüsen, endend mit 13 verschiedenen Desserts. Es sind alles Gerichte, die aus Italien in die USA importiert wurden. Es gibt Speiserituale in der Familie Corleone. Zur Hochzeit wird Lasagne serviert, vor wichtigen Überfällen Spaghetti Bolognese. Als der Killer Clemenza einmal zur Arbeit geht, ruft seine Frau ihm nach: „Don’t forget the Cannoli“. Nach vollbrachter Arbeit sagt er zu seinem Partner im Auto „Leave the gun, take the Cannoli.“ Die Speisen sind im Buch in großen farbigen Fotos abgebildet, Filmfotos in schwarzweiß. Für Liebhaber der italienischen Küche und der GODFATHER-Trilogie unverzichtbar. Mehr zum Buch: kochbuch-der-corleone-familie-ydcorle001b

Das Essen spielte in der Corle-one-Familie eine große Rolle. Das macht das Kochbuch von Liliana Battle deutlich, das jetzt bei Panini Books erschienen ist. 75 authentische Rezepte werden mit Zutaten und Bildern zum Nachkochen präsentiert, beginnend mit Antipasti, fortgesetzt mit Pizza, Suppen und Risotto, Pasta, Fleisch, Hühnchen und Meeresfrüchten, Salaten und Gemüsen, endend mit 13 verschiedenen Desserts. Es sind alles Gerichte, die aus Italien in die USA importiert wurden. Es gibt Speiserituale in der Familie Corleone. Zur Hochzeit wird Lasagne serviert, vor wichtigen Überfällen Spaghetti Bolognese. Als der Killer Clemenza einmal zur Arbeit geht, ruft seine Frau ihm nach: „Don’t forget the Cannoli“. Nach vollbrachter Arbeit sagt er zu seinem Partner im Auto „Leave the gun, take the Cannoli.“ Die Speisen sind im Buch in großen farbigen Fotos abgebildet, Filmfotos in schwarzweiß. Für Liebhaber der italienischen Küche und der GODFATHER-Trilogie unverzichtbar. Mehr zum Buch: kochbuch-der-corleone-familie-ydcorle001b

17. Dezember 2020

Beethoven (Geschenk 8)

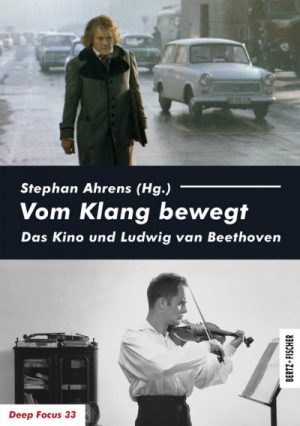

Heute wird der 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven gefeiert. Für das Kino hat er eine große Bedeutung. Sie wird in dem Buch „Vom Klang bewegt“, herausgegeben von Stephan Ahrens, in sechs Beiträgen untersucht. Jasper Stratil äußert sich zu Motiven des (Nach-)Lebens und Aneignungen des Musik-Hörens in Beethoven Bio-Pics („Sturm und Kerzenlicht“). Michael Ufer richtet den Blick auf Ingmar Bergmans Film TILL GLÄDJE/ AN DIE FREUDE (Beethovens filmische Intimität“). Emily Dreyfuss beschäftigt sich mit Beethoven im NS-Film („Widerhall des Unbehagens“). Dörte Schmidt erinnert an Mauricio Kagels LUDWIG VAN („Beethoven never supported Hitler“). Fabian Tiedtke befasst sich mit Beethoven im Dokumentarfilm („Metapher, Kommentar, Protest“). Philipp Schwarz äußert sich zu Beethoven im Konzertfilm („Ursprungsmythen und Schöpfungs-geschichten“). Kenntnisreiche Texte, Abbildungen in guter Qualität. Ein wertvoller Beitrag zum 250. Geburtstag. Mehr zum Buch: vomklangbewegt

Heute wird der 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven gefeiert. Für das Kino hat er eine große Bedeutung. Sie wird in dem Buch „Vom Klang bewegt“, herausgegeben von Stephan Ahrens, in sechs Beiträgen untersucht. Jasper Stratil äußert sich zu Motiven des (Nach-)Lebens und Aneignungen des Musik-Hörens in Beethoven Bio-Pics („Sturm und Kerzenlicht“). Michael Ufer richtet den Blick auf Ingmar Bergmans Film TILL GLÄDJE/ AN DIE FREUDE (Beethovens filmische Intimität“). Emily Dreyfuss beschäftigt sich mit Beethoven im NS-Film („Widerhall des Unbehagens“). Dörte Schmidt erinnert an Mauricio Kagels LUDWIG VAN („Beethoven never supported Hitler“). Fabian Tiedtke befasst sich mit Beethoven im Dokumentarfilm („Metapher, Kommentar, Protest“). Philipp Schwarz äußert sich zu Beethoven im Konzertfilm („Ursprungsmythen und Schöpfungs-geschichten“). Kenntnisreiche Texte, Abbildungen in guter Qualität. Ein wertvoller Beitrag zum 250. Geburtstag. Mehr zum Buch: vomklangbewegt

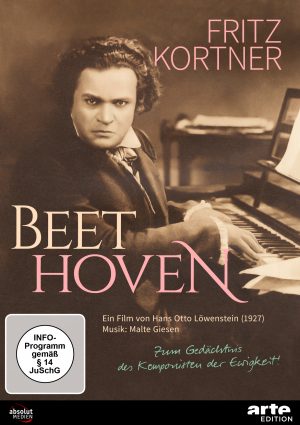

Der österreichische Stummfilm BEETHOVEN entstand 1927 zum 100. Todestag des Kompo-nisten. Regie führte der musik-erfahrene Hans Otto Löwen-stein, die Hauptrolle spielte Fritz Kortner. Gezeigt werden die wichtigsten Lebensstationen von der Jugend bis zum Tod. Natürlich spielen die zentralen Werke eine große Rolle, die Sinfonien, die Oper „Fidelio“, „Missa Solemnis“. Die Liebe zu seiner Klavierschülerin Giulietta Guiccardi (Lillian Gray) hat melodramatische Ausmaße. Das frühe Gehörleiden ist eine psychische Belastung. Das Komponieren wird zur Obsession. Herausragend ist die neue Musik von Malte Giesen, die Beethoven zitiert, aber auch mit ihm spielt, wie man es sich für das Kino vorstellt. Der Film wurde vom Filmarchiv Austria restauriert und liegt jetzt als DVD vor. Statt eines Booklets gibt es einen Internet-Link: absolutmedien.de/beethoven-booklet/ Mehr zur DVD: BEETHOVEN+%281927%29 Buch und DVD sind hervorragende Weihnachtsgeschenke für Musik- und Filmliebhaber.

Der österreichische Stummfilm BEETHOVEN entstand 1927 zum 100. Todestag des Kompo-nisten. Regie führte der musik-erfahrene Hans Otto Löwen-stein, die Hauptrolle spielte Fritz Kortner. Gezeigt werden die wichtigsten Lebensstationen von der Jugend bis zum Tod. Natürlich spielen die zentralen Werke eine große Rolle, die Sinfonien, die Oper „Fidelio“, „Missa Solemnis“. Die Liebe zu seiner Klavierschülerin Giulietta Guiccardi (Lillian Gray) hat melodramatische Ausmaße. Das frühe Gehörleiden ist eine psychische Belastung. Das Komponieren wird zur Obsession. Herausragend ist die neue Musik von Malte Giesen, die Beethoven zitiert, aber auch mit ihm spielt, wie man es sich für das Kino vorstellt. Der Film wurde vom Filmarchiv Austria restauriert und liegt jetzt als DVD vor. Statt eines Booklets gibt es einen Internet-Link: absolutmedien.de/beethoven-booklet/ Mehr zur DVD: BEETHOVEN+%281927%29 Buch und DVD sind hervorragende Weihnachtsgeschenke für Musik- und Filmliebhaber.

16. Dezember 2020

Armin Mueller-Stahl (Geschenk 7)

Morgen kann der Schauspieler Armin Mueller-Stahl seinen 90. Geburtstag feiern. Der Riva Verlag gratuliert ihm mit einem kleinen Anekdotenband von Felicia Englmann. Die 63 kur-zen Texte, chronologisch sortiert, lesen sich wie eine komprimierte Biografie. Sie erzählen von Mueller-Stahls vielfältigen Begabungen als Musiker, Maler, Schriftsteller und eben als Schauspieler. Die verschiedenen Lebensphasen in der DDR (bis 1980), in der Bundesrepublik (bis 1989) und in den USA (Wohnort: Pacific Palisades, mit gelegentlichen Ausflügen in die Bundesrepublik) kommen in den pointiert erzählten Episoden zur Sprache. Natürlich ist seine Verkörperung Thomas Manns in der Trilogie DIE MANNS (2001) von Heinrich Breloer noch in bester Erinnerung. Aber ich habe Armin Mueller-Stahl auch in KÖNIGS-KINDER (1962) und NACKT UNTER WÖLFEN (1963) von Frank Beyer, LOLA (1981) von Rainer Werner Fassbinder, DER WESTEN LEUCHTET! (1982) von Niklaus Schilling, TAUSEND AUGEN (1984) von Hans-Christoph Blumenberg, MUSIC BOX (1989) von Constantin Costa-Gavras und NIGHT ON EARTH (1991) von Jim Jarmusch sehr geschätzt. Und das sind nur einige ausgewählte Titel. Er gehört für mich zu den großen deutschen Schauspielern. Deshalb gratuliere ich ihm hier zu seinem morgigen Geburtstag und denke darüber nach, wem ich mit dem kleinen Buch zu Weihnachten eine Freude machen kann. Mehr zum Buch: 17842-armin-mueller-stahl/

Morgen kann der Schauspieler Armin Mueller-Stahl seinen 90. Geburtstag feiern. Der Riva Verlag gratuliert ihm mit einem kleinen Anekdotenband von Felicia Englmann. Die 63 kur-zen Texte, chronologisch sortiert, lesen sich wie eine komprimierte Biografie. Sie erzählen von Mueller-Stahls vielfältigen Begabungen als Musiker, Maler, Schriftsteller und eben als Schauspieler. Die verschiedenen Lebensphasen in der DDR (bis 1980), in der Bundesrepublik (bis 1989) und in den USA (Wohnort: Pacific Palisades, mit gelegentlichen Ausflügen in die Bundesrepublik) kommen in den pointiert erzählten Episoden zur Sprache. Natürlich ist seine Verkörperung Thomas Manns in der Trilogie DIE MANNS (2001) von Heinrich Breloer noch in bester Erinnerung. Aber ich habe Armin Mueller-Stahl auch in KÖNIGS-KINDER (1962) und NACKT UNTER WÖLFEN (1963) von Frank Beyer, LOLA (1981) von Rainer Werner Fassbinder, DER WESTEN LEUCHTET! (1982) von Niklaus Schilling, TAUSEND AUGEN (1984) von Hans-Christoph Blumenberg, MUSIC BOX (1989) von Constantin Costa-Gavras und NIGHT ON EARTH (1991) von Jim Jarmusch sehr geschätzt. Und das sind nur einige ausgewählte Titel. Er gehört für mich zu den großen deutschen Schauspielern. Deshalb gratuliere ich ihm hier zu seinem morgigen Geburtstag und denke darüber nach, wem ich mit dem kleinen Buch zu Weihnachten eine Freude machen kann. Mehr zum Buch: 17842-armin-mueller-stahl/

15. Dezember 2020

Mickey Mouse (Geschenk 6)

Er ist die wohl weltweit be-kannteste Kunstfigur, erschaf-fen von Walt Disney vor mehr als 90 Jahren. Mit dem Anima-tionsfilm STEAMBOAT WILLIE (1928) begann seine Karriere auf der Leinwand, die sich im Comic fortsetzte und eine Präsenz bis in die Gegenwart hat. Die großen runden schwarzen Ohren, die lange Nase, der breite Mund, die kurzen Hosen, die Handschuhe mit jeweils nur vier Fingern sind die äußerlichen Merkmale, die sich über die Jahrzehnte zwar etwas verändert haben, aber im Charakter gleich geblieben sind. Oft gerät Mickey Mouse in Gefahr, aber sein Ideenreichtum findet immer einen Ausweg und letztlich geht er als Sieger vom Platz. Sein wichtigster Widersacher ist der Kater Karlo (Black Pete), seine engste Partner sind Minnie Mouse, Gamma und Goofy. Seine goldene Zeit im Kino waren die 30er Jahre, die silberne Zeit fand im Fernsehen der 50er Jahre statt, aber er hat in allerlei Formen auch eine Zukunft. Daniel Kothenschulte hat vor zwei Jahren im Taschen Verlag die „ultimative Chronik“ von Mickey Mouse herausgegeben, die jetzt in einer preiswerten, im Format verkleinerten Neuauflage erschienen ist. Statt 150 € kostet sie nur noch 20 €. Der Text stammt von J. B. Kaufman und David Gerstein. Auf 500 Seiten werden die medialen Entwicklungen der Figur erzählt und in Abbildungen konkretisiert. Ein Geschenk für alle, die mit Mickey Mouse groß geworden sind. Mehr zum Buch: die_ultimative_chronik_40th_anniversary_edition.htm

Er ist die wohl weltweit be-kannteste Kunstfigur, erschaf-fen von Walt Disney vor mehr als 90 Jahren. Mit dem Anima-tionsfilm STEAMBOAT WILLIE (1928) begann seine Karriere auf der Leinwand, die sich im Comic fortsetzte und eine Präsenz bis in die Gegenwart hat. Die großen runden schwarzen Ohren, die lange Nase, der breite Mund, die kurzen Hosen, die Handschuhe mit jeweils nur vier Fingern sind die äußerlichen Merkmale, die sich über die Jahrzehnte zwar etwas verändert haben, aber im Charakter gleich geblieben sind. Oft gerät Mickey Mouse in Gefahr, aber sein Ideenreichtum findet immer einen Ausweg und letztlich geht er als Sieger vom Platz. Sein wichtigster Widersacher ist der Kater Karlo (Black Pete), seine engste Partner sind Minnie Mouse, Gamma und Goofy. Seine goldene Zeit im Kino waren die 30er Jahre, die silberne Zeit fand im Fernsehen der 50er Jahre statt, aber er hat in allerlei Formen auch eine Zukunft. Daniel Kothenschulte hat vor zwei Jahren im Taschen Verlag die „ultimative Chronik“ von Mickey Mouse herausgegeben, die jetzt in einer preiswerten, im Format verkleinerten Neuauflage erschienen ist. Statt 150 € kostet sie nur noch 20 €. Der Text stammt von J. B. Kaufman und David Gerstein. Auf 500 Seiten werden die medialen Entwicklungen der Figur erzählt und in Abbildungen konkretisiert. Ein Geschenk für alle, die mit Mickey Mouse groß geworden sind. Mehr zum Buch: die_ultimative_chronik_40th_anniversary_edition.htm

14. Dezember 2020

Die Welt auf dem Teller (Geschenk 5)

Die Filmemacherin und Autorin Doris Dörrie ist eine große Ge-nießerin des Essens und schreibt für die Zeitschrift Essen & Trinken regelmäßig Kolumnen. 48 Texte sind jetzt in Buchform vom Diogenes Verlag publiziert worden. Sie handeln von Grünem Tee und japanischem Onigiri, Brot, der Suppe Pho, Pasta, Apfelsinen und Orangen, Erbsen, Hirn (das sie nicht isst), Paella, Kartoffeln (speziell: Linda), Milch, Karotten, Schokolade, Kohl, Kartoffel-puffern / Reiberdatschi/ Rösti / Latkes, Hühnern und Eiern, Tee, Fischen, Essen beim Filmedrehen, Tofu, Tintenfisch, Umeboshi, Pizza, Kaffee, Diät, Porridge, Kohlrabi, Nudelsuppe, Baumkuchen, Avocado, Zwetschgendatschi, Grillen, dem Hund Hermann, Äpfeln und Birnen, Bagels, Frutti di mare, Maroni, Melonen, Holunder, Fleisch, Brezn, noch mal Milch, Petersilie, Kürbiskernöl, Nabemono, Granatäpfeln, Hefeteig und dem Essen am Tisch. Doris erinnert sich an ihre Kindheit, an Reisen um die Welt (vor allem nach Japan), an Inspirationen aus der Küche und an viele persönliche Erlebnisse. Da sie eine hervorragende Autorin ist, ist die Lektüre des Buches unterhaltsam und informativ. Ein ideales Geschenk für alle, die gern essen und trinken. Wasser und Wein kommen allerdings nicht vor. Mit Illustrationen von Zenji Funabashi. Mehr zum Buch: microsites/dorisdoerrie.html

Die Filmemacherin und Autorin Doris Dörrie ist eine große Ge-nießerin des Essens und schreibt für die Zeitschrift Essen & Trinken regelmäßig Kolumnen. 48 Texte sind jetzt in Buchform vom Diogenes Verlag publiziert worden. Sie handeln von Grünem Tee und japanischem Onigiri, Brot, der Suppe Pho, Pasta, Apfelsinen und Orangen, Erbsen, Hirn (das sie nicht isst), Paella, Kartoffeln (speziell: Linda), Milch, Karotten, Schokolade, Kohl, Kartoffel-puffern / Reiberdatschi/ Rösti / Latkes, Hühnern und Eiern, Tee, Fischen, Essen beim Filmedrehen, Tofu, Tintenfisch, Umeboshi, Pizza, Kaffee, Diät, Porridge, Kohlrabi, Nudelsuppe, Baumkuchen, Avocado, Zwetschgendatschi, Grillen, dem Hund Hermann, Äpfeln und Birnen, Bagels, Frutti di mare, Maroni, Melonen, Holunder, Fleisch, Brezn, noch mal Milch, Petersilie, Kürbiskernöl, Nabemono, Granatäpfeln, Hefeteig und dem Essen am Tisch. Doris erinnert sich an ihre Kindheit, an Reisen um die Welt (vor allem nach Japan), an Inspirationen aus der Küche und an viele persönliche Erlebnisse. Da sie eine hervorragende Autorin ist, ist die Lektüre des Buches unterhaltsam und informativ. Ein ideales Geschenk für alle, die gern essen und trinken. Wasser und Wein kommen allerdings nicht vor. Mit Illustrationen von Zenji Funabashi. Mehr zum Buch: microsites/dorisdoerrie.html

13. Dezember 2020

Hitchcock: Alle Filme (Geschenk 4)

Über keinen Regisseur gibt es mehr Bücher als über Alfred Hitchcock. Das neue Buch von Bernard Benoliel, Gilles Espo-sito, Murielle Joudet und Jean-François Rauger ist eines der besten. Auf 648 Seiten werden alle Filme des Regisseurs mit Texten und Fotos präsentiert: Vorgeschichte, Besetzung, Dreharbeiten, Rezeption. Von THE PLEASURE GARDEN / IRRGARTEN DER LEIDEN-SCHAFTEN (1925) bis FAMILY PLOT / FAMILIENGRAB (1975). Es gibt ein Kapitel „Hitchcock vor Hitchcock (1899-1925)“ und ein Kapitel „Hitchcock nach Hitchcock (der Nachlass)“. Unterschieden wird zwischen dem „englischen Hitchcock“ (bis JAMAICA INN) und dem „amerikanischen Hitchcock“ (beginnend mit REBECCA). 13 Porträts sind der Ehefrau Alma Reville, den Produzenten Michael Balcon und David O. Selznick, dem Matte-Painter Albert Whitlock, den Schauspie-lerinnen Ingrid Bergman und Grace Kelly, den Schauspielern Cary Grant und James Stewart, dem Kameramann Robert Burks, dem Komponisten Bernhard Herrmann, der Kostümbildnerin Edith Head, dem Grafiker Saul Bass und dem Präsidenten der Schauspieleragentur Lew Wasserman gewidmet. Ein „Fokus“ wird auf den MacGuffin, Hitchcock im Krieg, die Psychoanalyse nach Hitchcock, Storyboards, die Hitchcock’schen Mütter, die vier Filme mit Alfred Hitchcock (1959-1969), die 45 PSYCHO-Sekunden, die die Filmgeschichte veränderten, die Blondinen und auf geplante Projekte gerichtet. Ein „Überblick“ informiert über Alfred Hitchcock und das Fernsehen (1955-1965). Die Texte sind präzise und pointiert, die 450 Abbildungen haben eine sehr gute Qualität. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Hitchcock-Fans und Menschen, die es noch werden wollen. Mehr zum Buch: delius-klasing.de/hitchcock-11870

Über keinen Regisseur gibt es mehr Bücher als über Alfred Hitchcock. Das neue Buch von Bernard Benoliel, Gilles Espo-sito, Murielle Joudet und Jean-François Rauger ist eines der besten. Auf 648 Seiten werden alle Filme des Regisseurs mit Texten und Fotos präsentiert: Vorgeschichte, Besetzung, Dreharbeiten, Rezeption. Von THE PLEASURE GARDEN / IRRGARTEN DER LEIDEN-SCHAFTEN (1925) bis FAMILY PLOT / FAMILIENGRAB (1975). Es gibt ein Kapitel „Hitchcock vor Hitchcock (1899-1925)“ und ein Kapitel „Hitchcock nach Hitchcock (der Nachlass)“. Unterschieden wird zwischen dem „englischen Hitchcock“ (bis JAMAICA INN) und dem „amerikanischen Hitchcock“ (beginnend mit REBECCA). 13 Porträts sind der Ehefrau Alma Reville, den Produzenten Michael Balcon und David O. Selznick, dem Matte-Painter Albert Whitlock, den Schauspie-lerinnen Ingrid Bergman und Grace Kelly, den Schauspielern Cary Grant und James Stewart, dem Kameramann Robert Burks, dem Komponisten Bernhard Herrmann, der Kostümbildnerin Edith Head, dem Grafiker Saul Bass und dem Präsidenten der Schauspieleragentur Lew Wasserman gewidmet. Ein „Fokus“ wird auf den MacGuffin, Hitchcock im Krieg, die Psychoanalyse nach Hitchcock, Storyboards, die Hitchcock’schen Mütter, die vier Filme mit Alfred Hitchcock (1959-1969), die 45 PSYCHO-Sekunden, die die Filmgeschichte veränderten, die Blondinen und auf geplante Projekte gerichtet. Ein „Überblick“ informiert über Alfred Hitchcock und das Fernsehen (1955-1965). Die Texte sind präzise und pointiert, die 450 Abbildungen haben eine sehr gute Qualität. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Hitchcock-Fans und Menschen, die es noch werden wollen. Mehr zum Buch: delius-klasing.de/hitchcock-11870

12. Dezember 2020

Isadora (Geschenk 3)

Isadora Duncan (1877-1927) war eine weltbekannte Tänzerin, die als Gegnerin des klassischen Balletts dem Ausdruckstanz zum Durchbruch verhalf. Das Buch von Julie Birmant (Autorin) und Clément Oubrie (Zeichner) erzählt ihre Lebensgeschichte als Graphic Novel. Es beginnt mit dem Flug von Moskau nach Berlin 1922. Sie landet dort zusammen mit ihrem Ehemann, dem Lyriker Sergej Jessenin. Gewohnt wird im Hotel Adlon. Bei einer Lesung von Jessenin im Haus der Künste gibt es politische Konflikte. Und ein Gedicht wird für Isadora zum Alptraum, weil es sie an den Tod ihrer beiden Kinder erinnert, die im Auto in der Seine ertrunken sind. Dann gibt es Rückblenden: ins Jahr 1899, als sie mit ihrem Bruder Raymond von New York nach London fährt, wo sie ihren ersten künstlerischen Erfolg hat. 1900 kommt sie nach Paris, besucht Museen, begegnet Künstlern. 1902 ist sie zum ersten Mal in Berlin. 1903 folgt eine Reise nach Griechenland, zu den Wurzeln der Antike. Dann sind wir wieder im Jahr 1922: Venedig, New York, die Trennung von Jessenin, der nach Moskau zurückkehrt. Der Epilog: Weihnachten 1925 in Cap d’Antibes. Es gibt viele düstere Momente, die sich in den Zeichnungen besonders dramatisch einprägen, aber natürlich auch glanzvolle Augenblicke. Personen kommen und gehen, wir begleiten Isadora auf dem Weg zur Emanzipation und nehmen teil an ihrer künstlerischen Entwicklung. Die Lebensstationen sind natürlich faktisch abgesichert, und der Zeitgeist kommt in den Bildern und Dialogen zum Ausdruck. Ein originelles Geschenk für alle, die an Tanz- und Kulturgeschichte interessiert sind. Natürlich kann man noch eine DVD des Films ISADORA (1968) von Karel Reisz mit Vanessa Redgrave dazulegen. Mehr zum Buch: Produkt/comics/isadora/

Isadora Duncan (1877-1927) war eine weltbekannte Tänzerin, die als Gegnerin des klassischen Balletts dem Ausdruckstanz zum Durchbruch verhalf. Das Buch von Julie Birmant (Autorin) und Clément Oubrie (Zeichner) erzählt ihre Lebensgeschichte als Graphic Novel. Es beginnt mit dem Flug von Moskau nach Berlin 1922. Sie landet dort zusammen mit ihrem Ehemann, dem Lyriker Sergej Jessenin. Gewohnt wird im Hotel Adlon. Bei einer Lesung von Jessenin im Haus der Künste gibt es politische Konflikte. Und ein Gedicht wird für Isadora zum Alptraum, weil es sie an den Tod ihrer beiden Kinder erinnert, die im Auto in der Seine ertrunken sind. Dann gibt es Rückblenden: ins Jahr 1899, als sie mit ihrem Bruder Raymond von New York nach London fährt, wo sie ihren ersten künstlerischen Erfolg hat. 1900 kommt sie nach Paris, besucht Museen, begegnet Künstlern. 1902 ist sie zum ersten Mal in Berlin. 1903 folgt eine Reise nach Griechenland, zu den Wurzeln der Antike. Dann sind wir wieder im Jahr 1922: Venedig, New York, die Trennung von Jessenin, der nach Moskau zurückkehrt. Der Epilog: Weihnachten 1925 in Cap d’Antibes. Es gibt viele düstere Momente, die sich in den Zeichnungen besonders dramatisch einprägen, aber natürlich auch glanzvolle Augenblicke. Personen kommen und gehen, wir begleiten Isadora auf dem Weg zur Emanzipation und nehmen teil an ihrer künstlerischen Entwicklung. Die Lebensstationen sind natürlich faktisch abgesichert, und der Zeitgeist kommt in den Bildern und Dialogen zum Ausdruck. Ein originelles Geschenk für alle, die an Tanz- und Kulturgeschichte interessiert sind. Natürlich kann man noch eine DVD des Films ISADORA (1968) von Karel Reisz mit Vanessa Redgrave dazulegen. Mehr zum Buch: Produkt/comics/isadora/

11. Dezember 2020

100 Jahre Karl May im Kino (Geschenk 2)

Karl May (1842-1912) gilt als der meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache. Über 100 Millionen Exemplare sollen von seinen Büchern in unserem Land verkauft worden sein. Es gibt bisher 25 Kinoverfilmun-gen, die ersten stammen aus dem Jahr 1920 und sind leider nicht erhalten. Stefan von der Heiden blickt zurück auf 100 Jahre Karl May im Kino. DURCH DIE WÜSTE (1936) war der erste Tonfilm, DIE SKLAVENKARAWANE (1958) der erste Farbfilm. In den 1960er Jahren schwappte eine große Karl-May-Filmwelle in die Kinos, be-ginnend mit DER SCHATZ IM SILBERSEE (1962). Lex Barker (Old Shatterhand) und Pierre Brice (Winnetou) waren die Stars, Horst Wendlandts Rialto-Film und Artur Brauners CCC Filmkunst die Profiteure. 17 Filme gab es bis 1968, dann war erstmal Schluss. 1974 stand der Autor selbst im Focus: KARL MAY. Regisseur war Hans Jürgen Syberberg, die Titelrolle spielte Helmut Käutner. Neben ihm sah man Kristina Söderbaum, Käthe Gold, Lil Dagover und Rudolf Prack. In der Wendezeit kam ein Animationsfilm aus der DDR in die Kinos: DIE SPUR FÜHRT ZUM SILBERSEE. Und 2001 wurde die Parodie DER SCHUH DES MANITU von Michael Herbig zum erfolg-reichsten Film des Jahres. 2021, wenn die Kinos wieder öffnen, können wir den Kinderfilm DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU von Mike Marzuk erwarten. Das bilderreiche Buch der Karl May-Filme ist ein schönes Geschenk für Fans dieses Genres, die es offenbar in allen Generationen noch gibt. Mehr zum Buch: 100-Jahre-Karl-May-im-Kino

Karl May (1842-1912) gilt als der meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache. Über 100 Millionen Exemplare sollen von seinen Büchern in unserem Land verkauft worden sein. Es gibt bisher 25 Kinoverfilmun-gen, die ersten stammen aus dem Jahr 1920 und sind leider nicht erhalten. Stefan von der Heiden blickt zurück auf 100 Jahre Karl May im Kino. DURCH DIE WÜSTE (1936) war der erste Tonfilm, DIE SKLAVENKARAWANE (1958) der erste Farbfilm. In den 1960er Jahren schwappte eine große Karl-May-Filmwelle in die Kinos, be-ginnend mit DER SCHATZ IM SILBERSEE (1962). Lex Barker (Old Shatterhand) und Pierre Brice (Winnetou) waren die Stars, Horst Wendlandts Rialto-Film und Artur Brauners CCC Filmkunst die Profiteure. 17 Filme gab es bis 1968, dann war erstmal Schluss. 1974 stand der Autor selbst im Focus: KARL MAY. Regisseur war Hans Jürgen Syberberg, die Titelrolle spielte Helmut Käutner. Neben ihm sah man Kristina Söderbaum, Käthe Gold, Lil Dagover und Rudolf Prack. In der Wendezeit kam ein Animationsfilm aus der DDR in die Kinos: DIE SPUR FÜHRT ZUM SILBERSEE. Und 2001 wurde die Parodie DER SCHUH DES MANITU von Michael Herbig zum erfolg-reichsten Film des Jahres. 2021, wenn die Kinos wieder öffnen, können wir den Kinderfilm DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU von Mike Marzuk erwarten. Das bilderreiche Buch der Karl May-Filme ist ein schönes Geschenk für Fans dieses Genres, die es offenbar in allen Generationen noch gibt. Mehr zum Buch: 100-Jahre-Karl-May-im-Kino

10. Dezember 2020

Licht und Schatten (Weihnachtsgeschenk 1)

Victor Klemperer (1881-1960) war ein deutscher Literatur-wissenschaftler jüdischer Her-kunft, der über Jahrzehnte in seinen Tagebüchern kulturelle, politische und persönliche Ereignisse kommentiert hat. Er überlebte die NS-Zeit mit seiner Frau Eva in Dresden. Seine Veröffentlichungen („LIT – Notizbuch eines Philologen“, „Geschichte der französischen Literatur“) wurden vor allem in der DDR sehr geschätzt. Seine Tagebücher erschienen in den 1990er Jahren. Aus Umfangs-gründen wurde dabei oft auf Notizen zu Kinobesuchen verzichtet. Klemperer war ein sehr großer Kinoliebhaber. Jetzt ist im Aufbau Verlag ein Band erschienen, der den Blick auf seine Kinonotizen in den Tagebüchern 1929-1945 richtet: „Licht und Schatten“. Der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm wird skeptisch begleitet. Großes Lob gibt es für Sternbergs DER BLAUE ENGEL, vernichtend sind die Bemerkungen zu DIE DREI VON DER TANKSTELLE. Im Laufe der Jahre werden die Urteile auch über Unterhaltungsfilme wohlwollender: EIN LIED FÜR DICH mit Jan Kipura, VICTOR UND VICTORIA mit Renate Müller, BROADWAY-MELODIE 1936 mit Eleanor Powell. Oft sind die Formulierungen lakonisch oder persönlich zugespitzt („So vollkommen idiotisch, dass wir uns schämten.“). Ab 1938 werden die Kinobesuche seltener. 1941, als Klemperer acht Tage im Gefängnis sitzt, sind Kinoerinnerungen seine Rettung. Der erste Film, den er mit seiner Frau nach Kriegsende sieht, ist die Mozart-Biografie WEN DIE GÖTTER LIEBEN. Die Kinonotizen sind vor allem in den Jahren ab 1936 eng verbunden mit Beschreibungen der persönlichen Situation in der Zeit der politischen Verfolgung. Mit einem Vorwort von Knut Elstermann, dem Klemperer Text „Das Lichtspiel“ (1912) und einer Filmografie aller 139 besprochenen Filme im Anhang. Ein wunderbares Geschenk für alle, die an Zeitgeschichte und individuellen Filmbeschreibungen interessiert sind. Mehr zum Buch: licht-und-schatten.html

Victor Klemperer (1881-1960) war ein deutscher Literatur-wissenschaftler jüdischer Her-kunft, der über Jahrzehnte in seinen Tagebüchern kulturelle, politische und persönliche Ereignisse kommentiert hat. Er überlebte die NS-Zeit mit seiner Frau Eva in Dresden. Seine Veröffentlichungen („LIT – Notizbuch eines Philologen“, „Geschichte der französischen Literatur“) wurden vor allem in der DDR sehr geschätzt. Seine Tagebücher erschienen in den 1990er Jahren. Aus Umfangs-gründen wurde dabei oft auf Notizen zu Kinobesuchen verzichtet. Klemperer war ein sehr großer Kinoliebhaber. Jetzt ist im Aufbau Verlag ein Band erschienen, der den Blick auf seine Kinonotizen in den Tagebüchern 1929-1945 richtet: „Licht und Schatten“. Der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm wird skeptisch begleitet. Großes Lob gibt es für Sternbergs DER BLAUE ENGEL, vernichtend sind die Bemerkungen zu DIE DREI VON DER TANKSTELLE. Im Laufe der Jahre werden die Urteile auch über Unterhaltungsfilme wohlwollender: EIN LIED FÜR DICH mit Jan Kipura, VICTOR UND VICTORIA mit Renate Müller, BROADWAY-MELODIE 1936 mit Eleanor Powell. Oft sind die Formulierungen lakonisch oder persönlich zugespitzt („So vollkommen idiotisch, dass wir uns schämten.“). Ab 1938 werden die Kinobesuche seltener. 1941, als Klemperer acht Tage im Gefängnis sitzt, sind Kinoerinnerungen seine Rettung. Der erste Film, den er mit seiner Frau nach Kriegsende sieht, ist die Mozart-Biografie WEN DIE GÖTTER LIEBEN. Die Kinonotizen sind vor allem in den Jahren ab 1936 eng verbunden mit Beschreibungen der persönlichen Situation in der Zeit der politischen Verfolgung. Mit einem Vorwort von Knut Elstermann, dem Klemperer Text „Das Lichtspiel“ (1912) und einer Filmografie aller 139 besprochenen Filme im Anhang. Ein wunderbares Geschenk für alle, die an Zeitgeschichte und individuellen Filmbeschreibungen interessiert sind. Mehr zum Buch: licht-und-schatten.html