04. Januar 2019

Hitchcock’s Blondes

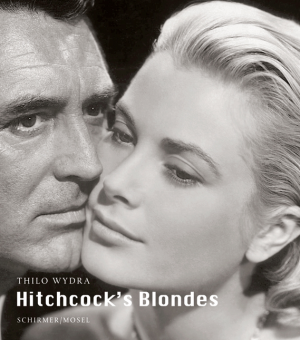

Sie hatten meist blon-des Haar, waren ziem-lich emanzipiert und mussten sich in der Suspense-Welt von Alfred Hitchcock be-haupten. Zwölf Schau-spielerinnen porträtiert Thilo Wydra in diesem wunderbaren Bilder-buch, das kürzlich bei Schirmer/Mosel er-schienen ist. Es sind, chronologisch nach ihren Film geordnet: Joan Fontaine (REBEC-CA, SUSPICION), Ingrid Bergman (SPELLBOUND, NOTORIOUS, UNDER CAPRICORN), Grace Kelly (DIAL M FOR MURDER, REAR WINDOW, TO CATCH A THIEF), Shirley MacLaine (THE TROUBLE WITH HARRY), Doris Day (THE MAN WHO KNEW TO MUCH), Vera Miles (THE WRONG MAN, PSYCHO), Kim Novak (VERTIGO), Eva Marie Saint (NORTH BY NORTHWEST), Janet Leigh (PSYCHO), Tippi Hedren (THE BIRDS, MARNIE), Julie Andrews (TURN CURTAIN) und Karin Dor (TOPAS). Sieben von ihnen sind noch am Leben: Shirley MacLaine (inzwischen 84 Jahre alt), Doris Day (96), Vera Miles (89), Kim Novak (85), Eva Marie Saint (94), Tippi Hedren (88), Julie Andrews (83). „Hitchcock-Blondinen haben stets etwas Überirdisches. Der Regisseur überhöht sie, stilisiert sie, formt sie. Hitchcock-Blondinen sind bigger than life. Seine Filme – die der französische Philosoph Gilles Deleuze einmal wunderbar treffend ‚mentale Bilder’ nennt – sind Träume. Tag-Träume, Alb-Träume. In diesen Träumen lässt Hitchcock die Frauen auftreten und lässt sie durch die Photographie seiner Kameramänner ikonisch wirken. Hitchcock-Blondinen sind Frauen zum Anbeten, starke Frauen, oftmals von großen Emotionen geleitet und immer auch mal am schwindel-erregenden Abgrund des Lebens stehend.“ (Wydra in seinem „Vorspann“). Jeder Frau ist zunächst eine Fotostrecke gewidmet und dann ein individueller, pointierter Text. Im „Abspann“ erinnert Wydra in die Verleihung des Ehren-Oscars an Hitchcock am 7. März 1979. Es versteht sich von selbst, dass die Qualität der Abbildungen herausragend ist. Coverfoto: Publicity-Porträt von Cary Grant und Grace Kelly für TO CATCH A THIEF (1955). Mehr zum Buch: 39&products_id=892

Sie hatten meist blon-des Haar, waren ziem-lich emanzipiert und mussten sich in der Suspense-Welt von Alfred Hitchcock be-haupten. Zwölf Schau-spielerinnen porträtiert Thilo Wydra in diesem wunderbaren Bilder-buch, das kürzlich bei Schirmer/Mosel er-schienen ist. Es sind, chronologisch nach ihren Film geordnet: Joan Fontaine (REBEC-CA, SUSPICION), Ingrid Bergman (SPELLBOUND, NOTORIOUS, UNDER CAPRICORN), Grace Kelly (DIAL M FOR MURDER, REAR WINDOW, TO CATCH A THIEF), Shirley MacLaine (THE TROUBLE WITH HARRY), Doris Day (THE MAN WHO KNEW TO MUCH), Vera Miles (THE WRONG MAN, PSYCHO), Kim Novak (VERTIGO), Eva Marie Saint (NORTH BY NORTHWEST), Janet Leigh (PSYCHO), Tippi Hedren (THE BIRDS, MARNIE), Julie Andrews (TURN CURTAIN) und Karin Dor (TOPAS). Sieben von ihnen sind noch am Leben: Shirley MacLaine (inzwischen 84 Jahre alt), Doris Day (96), Vera Miles (89), Kim Novak (85), Eva Marie Saint (94), Tippi Hedren (88), Julie Andrews (83). „Hitchcock-Blondinen haben stets etwas Überirdisches. Der Regisseur überhöht sie, stilisiert sie, formt sie. Hitchcock-Blondinen sind bigger than life. Seine Filme – die der französische Philosoph Gilles Deleuze einmal wunderbar treffend ‚mentale Bilder’ nennt – sind Träume. Tag-Träume, Alb-Träume. In diesen Träumen lässt Hitchcock die Frauen auftreten und lässt sie durch die Photographie seiner Kameramänner ikonisch wirken. Hitchcock-Blondinen sind Frauen zum Anbeten, starke Frauen, oftmals von großen Emotionen geleitet und immer auch mal am schwindel-erregenden Abgrund des Lebens stehend.“ (Wydra in seinem „Vorspann“). Jeder Frau ist zunächst eine Fotostrecke gewidmet und dann ein individueller, pointierter Text. Im „Abspann“ erinnert Wydra in die Verleihung des Ehren-Oscars an Hitchcock am 7. März 1979. Es versteht sich von selbst, dass die Qualität der Abbildungen herausragend ist. Coverfoto: Publicity-Porträt von Cary Grant und Grace Kelly für TO CATCH A THIEF (1955). Mehr zum Buch: 39&products_id=892

03. Januar 2019

Front – Stadt – Institut

Von 1960 bis 1968 habe ich im Nebenfach Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert. Das von Peter Jammer-thal und Jan Lazardzig heraus-gegebene Buch über die Theater-wissenschaft an der FU von 1948 bis 1968 habe ich natürlich mit großem Interesse gelesen. Zwei Essays fand ich besonders interessant: die Aufarbeitung der zwiespältigen Rolle des durch seine NS-Vergangenheit belaste-ten Professors Hans Knudsen, der eine Schlüsselfigur des Instituts auch in der Nachkriegs-zeit war, durch den heutigen Institutsdirektor Jan Lazardzig und das Porträt des „unsichtbaren Ordinarius“ Wolfgang Baumgart von Mechthild Kirsch. Ich habe damals Vorlesungen von Knudsen und Baumgart besucht, hatte zu beiden ein eher distanziertes Verhältnis, fühlte mich aber eher Baumgart als Knudsen verbunden. Mein Haupt-fach war die Publizistik, ich wollte bei Professor Fritz Eberhard promovieren, dessen Nachfolger 1967 Harry Pross wurde. Aber im April 1969 habe ich mich von der FU verabschiedet und wurde Studienleiter an der DFFB. Bücher wie „Front – Stadt – Institut“ wecken Erin-nerungen an vergangene Zeiten. Das hat auch mit den guten Recherchen zu tun, die bei der Lektüre der Texte zu spüren sind. So dokumentieren 30 „Schlaglichter“ wichtige Momente der Instituts-geschichte, man findet dort Namen, Orte und Ereignisse, die mit dem eigenen Leben verbunden sind. Interessant fand ich auch die Essays über Theaterwissenschaft in Ost und West von Joachim Fiebach, über die Theaterhistorischen Sammlungen von Peter Jammerthal und über „Warten auf Godot“ in Westberlin von Ulrike Haß. Eine Ausstellung über die Theaterwissenschaft an der FU 1948 bis 1968 ist noch bis zum 31. März 2019 in der Grunewaldstraße 35 zu sehen. Mehr zum Buch: book/detail/951

Von 1960 bis 1968 habe ich im Nebenfach Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert. Das von Peter Jammer-thal und Jan Lazardzig heraus-gegebene Buch über die Theater-wissenschaft an der FU von 1948 bis 1968 habe ich natürlich mit großem Interesse gelesen. Zwei Essays fand ich besonders interessant: die Aufarbeitung der zwiespältigen Rolle des durch seine NS-Vergangenheit belaste-ten Professors Hans Knudsen, der eine Schlüsselfigur des Instituts auch in der Nachkriegs-zeit war, durch den heutigen Institutsdirektor Jan Lazardzig und das Porträt des „unsichtbaren Ordinarius“ Wolfgang Baumgart von Mechthild Kirsch. Ich habe damals Vorlesungen von Knudsen und Baumgart besucht, hatte zu beiden ein eher distanziertes Verhältnis, fühlte mich aber eher Baumgart als Knudsen verbunden. Mein Haupt-fach war die Publizistik, ich wollte bei Professor Fritz Eberhard promovieren, dessen Nachfolger 1967 Harry Pross wurde. Aber im April 1969 habe ich mich von der FU verabschiedet und wurde Studienleiter an der DFFB. Bücher wie „Front – Stadt – Institut“ wecken Erin-nerungen an vergangene Zeiten. Das hat auch mit den guten Recherchen zu tun, die bei der Lektüre der Texte zu spüren sind. So dokumentieren 30 „Schlaglichter“ wichtige Momente der Instituts-geschichte, man findet dort Namen, Orte und Ereignisse, die mit dem eigenen Leben verbunden sind. Interessant fand ich auch die Essays über Theaterwissenschaft in Ost und West von Joachim Fiebach, über die Theaterhistorischen Sammlungen von Peter Jammerthal und über „Warten auf Godot“ in Westberlin von Ulrike Haß. Eine Ausstellung über die Theaterwissenschaft an der FU 1948 bis 1968 ist noch bis zum 31. März 2019 in der Grunewaldstraße 35 zu sehen. Mehr zum Buch: book/detail/951

02. Januar 2019

Der Angriff der Zukunft auf die Gegenwart

Rolf Giesen schätze ich seit Jahrzehnten als Experten für Special Effects, Fantasy- und Science-fiction-Filme. Vor 33 Jahren haben wir bei einer Aus-stellung der Kinemathek im Kaufhaus Wertheim und bei der Retrospektive der Berlinale eng zusammengearbeitet. Sein Wis-sen über viele Aspekte der Film-geschichte hat mich immer beeindruckt. Jetzt hat Rolf im Herbert von Halem Verlag ein Buch über „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Bewegtbilder“ publiziert. Es sind „Spekulationen diesseits und jenseits der Digitalisierung“. In seinem Text erzählt er sehr assoziativ und provokant von der kulturellen Erschließung der Räume, von den Studiengängen Szenografie und Virtual Environments der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, von Geisterbildern, Walt Disney und den Menschen im Weltraum, von der Umstellung von analog auf digital, der Verflüchtigung der Bilder im Internet, den utopischen Blockbustern, der Konfrontation von DAS BOOT und STAR WARS, der ideologischen Begriffsbestimmung 2D versus 3D, den interaktiven Bilderkulturen und ihrer sozialen Bedeutung für etablierte Filmberufe, von der Filmarbeit in China, vom Homo ludens, den Brillen, dem Bildtransfer ins menschliche Gehirn, dem Traum vom ewigen Leben und der digitalen Ikonomanie. 160 lesenswerte Seiten. Der zweite Teil (S. 187-316) dokumentiert Interviews u.a. mit den Produzenten Gerhard Hahn, Tony Loeser und Georg Struck, dem Kinobesitzer Hans-Joachim Flebbe, dem Filmförderer Thomas Schäffer, dem Set Decorator Bernhard Henrich, den Special-Effects-Spezialisten Robert Blalack, Volker Engel und Joe Letteri, dem 3D-Spezialisten Karl Meyer, den Animatoren Felix Gönnert und Heinrich Sabl, dem Games-Fachmann Thomas Dlugaiczyck, Studentinnen und Studenten der Filmuniversität Babelsberg, dem digitalen Medienexperten Wolf Siegert, dem Kunst- und Medien-theoretiker Peter Weibel und dem Filmwissenschaftler Dieter Wiedemann. Mehr zum Buch: der-angriff-der-zukunft-auf-die-gegenwart/

Rolf Giesen schätze ich seit Jahrzehnten als Experten für Special Effects, Fantasy- und Science-fiction-Filme. Vor 33 Jahren haben wir bei einer Aus-stellung der Kinemathek im Kaufhaus Wertheim und bei der Retrospektive der Berlinale eng zusammengearbeitet. Sein Wis-sen über viele Aspekte der Film-geschichte hat mich immer beeindruckt. Jetzt hat Rolf im Herbert von Halem Verlag ein Buch über „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Bewegtbilder“ publiziert. Es sind „Spekulationen diesseits und jenseits der Digitalisierung“. In seinem Text erzählt er sehr assoziativ und provokant von der kulturellen Erschließung der Räume, von den Studiengängen Szenografie und Virtual Environments der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, von Geisterbildern, Walt Disney und den Menschen im Weltraum, von der Umstellung von analog auf digital, der Verflüchtigung der Bilder im Internet, den utopischen Blockbustern, der Konfrontation von DAS BOOT und STAR WARS, der ideologischen Begriffsbestimmung 2D versus 3D, den interaktiven Bilderkulturen und ihrer sozialen Bedeutung für etablierte Filmberufe, von der Filmarbeit in China, vom Homo ludens, den Brillen, dem Bildtransfer ins menschliche Gehirn, dem Traum vom ewigen Leben und der digitalen Ikonomanie. 160 lesenswerte Seiten. Der zweite Teil (S. 187-316) dokumentiert Interviews u.a. mit den Produzenten Gerhard Hahn, Tony Loeser und Georg Struck, dem Kinobesitzer Hans-Joachim Flebbe, dem Filmförderer Thomas Schäffer, dem Set Decorator Bernhard Henrich, den Special-Effects-Spezialisten Robert Blalack, Volker Engel und Joe Letteri, dem 3D-Spezialisten Karl Meyer, den Animatoren Felix Gönnert und Heinrich Sabl, dem Games-Fachmann Thomas Dlugaiczyck, Studentinnen und Studenten der Filmuniversität Babelsberg, dem digitalen Medienexperten Wolf Siegert, dem Kunst- und Medien-theoretiker Peter Weibel und dem Filmwissenschaftler Dieter Wiedemann. Mehr zum Buch: der-angriff-der-zukunft-auf-die-gegenwart/

30. Dezember 2018

Meine DVDs des Jahres

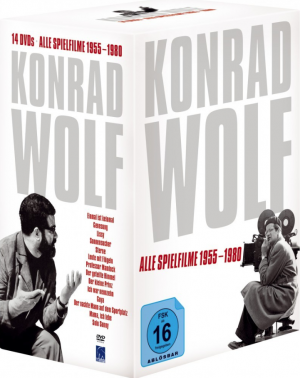

Regelmäßig – meist sonntags – bespre-che ich auf meiner Seite neue DVD-Editionen. Im Jahr 2018 habe ich hier 38 einzelne DVDs, fünf Doppel-DVDs und sieben Boxen vorgestellt. Dies waren die für mich wichtigsten: die Box mit allen 14 Spielfilmen von Konrad Wolf, also inklusive DER KLEINE PRINZ, mit hervorragendem Bonus-material (konrad-wolf/ ), die Box mit sechs Stummfilmen von Fritz Lang, in restaurierten Fassungen herausgegeben von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (fritz-lang-box/ ) und die „Ulmer Dramaturgien“ mit 25 kurzen und neun längeren Filmen aus den Jahren 1962 bis 68, die an der Hochschule für Gestaltung in Ulm entstanden sind (ulmer-dramaturgien/ ) und „Babelsberger Freiheiten“: 19 Spiel- und Dokumentarfilme, die zwischen 1957 und 1990 an der dortigen Filmhochschule realisiert wurden (babelsberger-freiheiten/ ).

Regelmäßig – meist sonntags – bespre-che ich auf meiner Seite neue DVD-Editionen. Im Jahr 2018 habe ich hier 38 einzelne DVDs, fünf Doppel-DVDs und sieben Boxen vorgestellt. Dies waren die für mich wichtigsten: die Box mit allen 14 Spielfilmen von Konrad Wolf, also inklusive DER KLEINE PRINZ, mit hervorragendem Bonus-material (konrad-wolf/ ), die Box mit sechs Stummfilmen von Fritz Lang, in restaurierten Fassungen herausgegeben von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (fritz-lang-box/ ) und die „Ulmer Dramaturgien“ mit 25 kurzen und neun längeren Filmen aus den Jahren 1962 bis 68, die an der Hochschule für Gestaltung in Ulm entstanden sind (ulmer-dramaturgien/ ) und „Babelsberger Freiheiten“: 19 Spiel- und Dokumentarfilme, die zwischen 1957 und 1990 an der dortigen Filmhochschule realisiert wurden (babelsberger-freiheiten/ ).

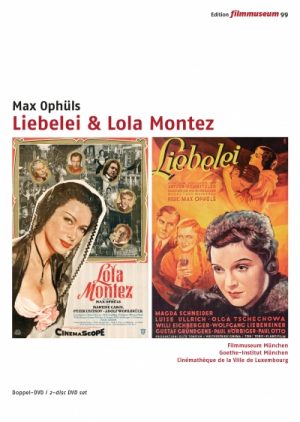

Mein größtes Kompliment für eine Doppel-DVD gilt der Edition Film-museum für LIEBELEI und LOLA MONTEZ von Max Ophüls in rekon-struierter Fassung (liebelei-1933-lola-montez-1955/), herausgegeben vom Filmmuseum München und dem Goethe-Institut. Meine drei Einzel-DVDs des Jahres sind: NARZISS UND PSYCHE von Gabor Body, publiziert von Absolut Medien (narziss-und-psyche-1980/ ), MENSCHEN AM SONNTAG von Robert Siodmak und Edgar G. Ulmer, erschienen bei Atlas Film (atlas-film.de ), und LUCKY von John Carroll Lynch, herausgegeben von Alamode (lucky-2017/).

Mein größtes Kompliment für eine Doppel-DVD gilt der Edition Film-museum für LIEBELEI und LOLA MONTEZ von Max Ophüls in rekon-struierter Fassung (liebelei-1933-lola-montez-1955/), herausgegeben vom Filmmuseum München und dem Goethe-Institut. Meine drei Einzel-DVDs des Jahres sind: NARZISS UND PSYCHE von Gabor Body, publiziert von Absolut Medien (narziss-und-psyche-1980/ ), MENSCHEN AM SONNTAG von Robert Siodmak und Edgar G. Ulmer, erschienen bei Atlas Film (atlas-film.de ), und LUCKY von John Carroll Lynch, herausgegeben von Alamode (lucky-2017/).

Der beste und wichtigste DVD-Anbieter ist für mich Absolut Medien von Molto Menz (absolutmedien.de ). Weil ich gern DEFA-Filme sehe, fühle ich mich mit Icestorm (icestorm.de ) verbunden. Als Filmhistori-ker lobe ich natürlich die Edition Filmmuseum (edition-filmmuseum.com ). Selbstverständlich ist das Angebot der „Film-juwelen“ (filmjuwelen.de) groß. Nicht nur wegen der „Western-Legenden“ schätze ich Koch-Media (kochmedia-film.de/dvd/ ). Die neue, sehr empfehlenswerte Reihe der „Nero-Filmklassiker“ führt uns zu Atlas-Film (neu-auf-dvd-und-bluray.html ). Nicht zu vergessen: Alamode (medium.html ), good! movies (goodmovies.de ) oder Alive (394597&id=89 ). Und einige spezielle Anbieter gibt es auch. Man braucht viel Zeit, um all die Filme zu sehen.

29. Dezember 2018

Filmbuch des Jahres 2018

Zwölf „Bücher des Monats“ habe ich in diesem Jahr ausgewählt. Traditionell mache ich eines davon zum Filmbuch des Jahres. In die engste Auswahl dafür kommen: der Erinnerungs-roman „Paris, Mai ’68“ von Anne Wia-zemsky, die Plakat-Dokumentation „Mehr Kunst als Werbung“ von Detlef Helmbold und der Begleitband zur Berlinale-Retrospektive „Weimarer Kino – neu gesehen“, herausgegeben von Karin Herbst-Meßlinger, Rainer Rother und Annika Schaefer. Das Weimar-Buch wurde beim CineGraph-Kongress im November mit dem diesjährigen Willy Haas-Preis ausgezeichnet. Hier ist die Begründung der Jury: „Ergänzend zur Retrospektive der diesjährigen Berlinale entstandener Band zu weniger bekannten Filmen der Weimarer Republik mit informativen Beiträgen zur Darstellung von inhaltlichen Aspekten wie Revolution und Reformation, Arbeitswelt oder Kindheit und Jugend sowie zum Experimentalfilm. Dazu Aufsätze zu ausgewählten Filmen bzw. Regisseuren der Zeit, verfasst von heutigen Filmmachern. Beson-ders lobenswert erscheint, dass sich das »neu gesehen« tatsächlich auf ›neue‹, d.h. bisher kaum betrachtete Filme bezieht. Darüber hinaus überzeugt der Band auf den ersten Blick mit einer sehr guten Bildquali-tät und einem tollen Layout und Satz. Ein Buch, das Lust auf die Filme macht.“ Es ist mein „Filmbuch des Jahres 2018“. Mehr zum Buch: weimarer-kino-neu-gesehen/

Zwölf „Bücher des Monats“ habe ich in diesem Jahr ausgewählt. Traditionell mache ich eines davon zum Filmbuch des Jahres. In die engste Auswahl dafür kommen: der Erinnerungs-roman „Paris, Mai ’68“ von Anne Wia-zemsky, die Plakat-Dokumentation „Mehr Kunst als Werbung“ von Detlef Helmbold und der Begleitband zur Berlinale-Retrospektive „Weimarer Kino – neu gesehen“, herausgegeben von Karin Herbst-Meßlinger, Rainer Rother und Annika Schaefer. Das Weimar-Buch wurde beim CineGraph-Kongress im November mit dem diesjährigen Willy Haas-Preis ausgezeichnet. Hier ist die Begründung der Jury: „Ergänzend zur Retrospektive der diesjährigen Berlinale entstandener Band zu weniger bekannten Filmen der Weimarer Republik mit informativen Beiträgen zur Darstellung von inhaltlichen Aspekten wie Revolution und Reformation, Arbeitswelt oder Kindheit und Jugend sowie zum Experimentalfilm. Dazu Aufsätze zu ausgewählten Filmen bzw. Regisseuren der Zeit, verfasst von heutigen Filmmachern. Beson-ders lobenswert erscheint, dass sich das »neu gesehen« tatsächlich auf ›neue‹, d.h. bisher kaum betrachtete Filme bezieht. Darüber hinaus überzeugt der Band auf den ersten Blick mit einer sehr guten Bildquali-tät und einem tollen Layout und Satz. Ein Buch, das Lust auf die Filme macht.“ Es ist mein „Filmbuch des Jahres 2018“. Mehr zum Buch: weimarer-kino-neu-gesehen/

28. Dezember 2018

Meine Filme des Jahres

Hier sind die für mich wich-tigsten Kinofilme des Jahres 2018. Unter den ausländischen ist meine Nr. 1 der amerikani-sche Film THREE BILL-BOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI von Martin McDonagh mit der wunder-baren Frances McDormand als Mutter, die von der örtlichen Polizei fordert, nach sieben Monaten Untätigkeit endlich die Ermordung ihrer Tochter aufzuklären. Sie mietet Plakatwände am Ortseingang und löst damit einen Kleinkrieg aus. Die komischen und dramatischen Momente des Films mischen sich auf beeindruckende Weise. McDormand erhielt im Februar den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Meine Nr. 2 ist das Drama LUCKY von John Carroll Lynch mit Harry Dean Stanton in der Titelrolle eines 90jährigen Navy-Veteranen in einer amerikanischen Kleinstadt. Es war Stantons letzte Rolle, er starb im September 2017. Nr. 3: Steven Spielbergs Film THE POST mit Meryl Streep als Verlegerin.

Hier sind die für mich wich-tigsten Kinofilme des Jahres 2018. Unter den ausländischen ist meine Nr. 1 der amerikani-sche Film THREE BILL-BOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI von Martin McDonagh mit der wunder-baren Frances McDormand als Mutter, die von der örtlichen Polizei fordert, nach sieben Monaten Untätigkeit endlich die Ermordung ihrer Tochter aufzuklären. Sie mietet Plakatwände am Ortseingang und löst damit einen Kleinkrieg aus. Die komischen und dramatischen Momente des Films mischen sich auf beeindruckende Weise. McDormand erhielt im Februar den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Meine Nr. 2 ist das Drama LUCKY von John Carroll Lynch mit Harry Dean Stanton in der Titelrolle eines 90jährigen Navy-Veteranen in einer amerikanischen Kleinstadt. Es war Stantons letzte Rolle, er starb im September 2017. Nr. 3: Steven Spielbergs Film THE POST mit Meryl Streep als Verlegerin.

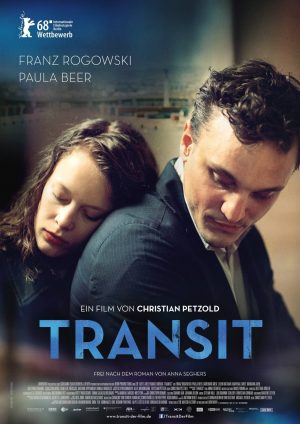

Unter den deutschen Filmen hat mir besonders TRANSIT von Christian Petzold gefallen, der den Roman von Anna Seghers ins Frankreich der Gegenwart transponiert. Franz Rogowski spielt den politischen Flüchtling Georg, Paula Beer die Frau des Schriftstellers Weidel, die nicht weiß, dass sich ihr Mann umge-bracht hat. Hervorragend: die Montage des Films von Bettina Böhler. Meine Nr. 2: der biogra-fische Film GUNDERMANN von Andreas Dresen mit Alexander Scheer als Liedermacher. Nr. 3: 303 von Hans Weingartner, ein Roadmovie der speziellen Art.

Unter den deutschen Filmen hat mir besonders TRANSIT von Christian Petzold gefallen, der den Roman von Anna Seghers ins Frankreich der Gegenwart transponiert. Franz Rogowski spielt den politischen Flüchtling Georg, Paula Beer die Frau des Schriftstellers Weidel, die nicht weiß, dass sich ihr Mann umge-bracht hat. Hervorragend: die Montage des Films von Bettina Böhler. Meine Nr. 2: der biogra-fische Film GUNDERMANN von Andreas Dresen mit Alexander Scheer als Liedermacher. Nr. 3: 303 von Hans Weingartner, ein Roadmovie der speziellen Art.

Zwei Dokumentarfilme stehen für mich ganz oben auf der Jahresliste: VISAGES VILLAGES (dt.: AUGENBLICKE: GESICHTER EINER REISE) von dem Streetart-Künstler JR und Agnès Varda und WALDHEIMS WALZER von Ruth Beckermann.

27. Dezember 2018

Woody Allen

Das Heft 52 der Film-Konzepte, herausgegeben von Johannes Wende, ist dem Regisseur Woody Allen gewidmet. Kann man über ihn neue Erkenntnisse vermitteln? Ja, wenn eine Publikation klug konzipiert ist. Die Einleitung des Herausgebers definiert den aktuellen Blick. Zwei Texte behandeln generelle Themen: Tim Moeck fragt, wer die Autoren der Bilder sind und erinnert an die Kameramänner von Woody Allen, Eva Trobisch (Regisseurin des Films ALLES IST GUT) beschäftigt sich mit dem Stereotyp des Intellektuellen in den Filmen von WA. Drei Beiträge sind auf einzelne Filme fokussiert: Bei Rasmus Greiner geht es um sinnliche Geschichtserfahrung in MIDNIGHT IN PARIS, Isabel Jansson reflektiert über Körperlichkeit und Sexualität in THE SLEEPER, Johannes Wende untersucht aus heutiger Sicht den Film MANHATTAN. 100 interessante Seiten über den inzwischen 83jährigen Regisseur, der ja auch im Blickfeld der #MeToo-Debatte steht. Coverabbildung: Fotomontage aus Standbildern von CRISIS IN SIX SCENES (2016). Mehr zum Heft: XBE9sOkqtW8

Das Heft 52 der Film-Konzepte, herausgegeben von Johannes Wende, ist dem Regisseur Woody Allen gewidmet. Kann man über ihn neue Erkenntnisse vermitteln? Ja, wenn eine Publikation klug konzipiert ist. Die Einleitung des Herausgebers definiert den aktuellen Blick. Zwei Texte behandeln generelle Themen: Tim Moeck fragt, wer die Autoren der Bilder sind und erinnert an die Kameramänner von Woody Allen, Eva Trobisch (Regisseurin des Films ALLES IST GUT) beschäftigt sich mit dem Stereotyp des Intellektuellen in den Filmen von WA. Drei Beiträge sind auf einzelne Filme fokussiert: Bei Rasmus Greiner geht es um sinnliche Geschichtserfahrung in MIDNIGHT IN PARIS, Isabel Jansson reflektiert über Körperlichkeit und Sexualität in THE SLEEPER, Johannes Wende untersucht aus heutiger Sicht den Film MANHATTAN. 100 interessante Seiten über den inzwischen 83jährigen Regisseur, der ja auch im Blickfeld der #MeToo-Debatte steht. Coverabbildung: Fotomontage aus Standbildern von CRISIS IN SIX SCENES (2016). Mehr zum Heft: XBE9sOkqtW8

23. Dezember 2018

Zwei Filme von Ernst Marischka

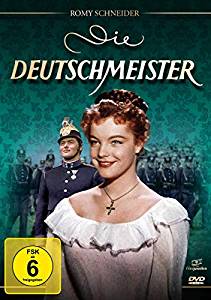

Ernst Marischka ,(1893-1963) war ein österreichischer Autor und Regisseur, dessen populär-stes Werk die SISSI-Trilogie mit Romy Schneider ist. Unmittel-bar vor dem ersten Teil von SISSI hat er den Film DIE DEUTSCH-MEISTER gedreht. Romy Schneider spielt das junge Mädchen „Stanzi“, das seine Tante Therese, eine Bäckerin, in Wien besucht, sich dort in den Militärmusiker Willi Jurek (Siegfried Breuer jr.) verliebt und für größere Konflikte sorgt, als sie das Notenblatt zum Deutschmeistermarsch, den Jurek komponiert hat, in einem Salzstangerl für Kaiser Franz Joseph I. versteckt. Zum Happyend kommt der deutsche Kaiser Wilhelm II. nach Wien. Mit vielen bekannten Schauspielern: Magda Schneider als Tante Therese, Gretl Schörg als Sängerin, Hans Moser als Friseur, Josef Meinrad als Hofrat, Paul Hörbiger als Franz Joseph I. und Wolfgang Lukschy als Wilhelm II. Der unterhaltsame Film ist jetzt in einer Neuausgabe bei den Filmjuwelen als DVD erschienen. Mit einem Booklet von Oliver Bayan. Mehr zur DVD: 28%3A-pidax

Ernst Marischka ,(1893-1963) war ein österreichischer Autor und Regisseur, dessen populär-stes Werk die SISSI-Trilogie mit Romy Schneider ist. Unmittel-bar vor dem ersten Teil von SISSI hat er den Film DIE DEUTSCH-MEISTER gedreht. Romy Schneider spielt das junge Mädchen „Stanzi“, das seine Tante Therese, eine Bäckerin, in Wien besucht, sich dort in den Militärmusiker Willi Jurek (Siegfried Breuer jr.) verliebt und für größere Konflikte sorgt, als sie das Notenblatt zum Deutschmeistermarsch, den Jurek komponiert hat, in einem Salzstangerl für Kaiser Franz Joseph I. versteckt. Zum Happyend kommt der deutsche Kaiser Wilhelm II. nach Wien. Mit vielen bekannten Schauspielern: Magda Schneider als Tante Therese, Gretl Schörg als Sängerin, Hans Moser als Friseur, Josef Meinrad als Hofrat, Paul Hörbiger als Franz Joseph I. und Wolfgang Lukschy als Wilhelm II. Der unterhaltsame Film ist jetzt in einer Neuausgabe bei den Filmjuwelen als DVD erschienen. Mit einem Booklet von Oliver Bayan. Mehr zur DVD: 28%3A-pidax

Drei Jahre später, nach den drei SISSI-Filmen, drehte Ernst Marischka den biografischen Film DAS DREIMÄDERL-HAUS. Die Hauptfigur ist der noch junge Komponist Franz Schubert (gespielt von Karlheinz Böhm), dessen Verehrung für Ludwig van Beethoven (Ewald Balser) größer erscheint als sein Interesse für hübsche Mädchen. Vier Freunde beschließen, ihm bei einer Landpartie ein Mäd-chen aus dem Hause Tschöll zu präsentieren: Hannerl (Johanna Matz), die anschließend bei ihm Klavierunterricht nimmt. Einer der Freunde, Franz von Schober (Rudolf Schock), ist selbst in Hannerl verliebt. Das führt am Ende zu einer spannenden Konkurrenz. Magda Schneider und Gustav Knuth spielen der Elternpaar im Dreimäderlhaus, Richard Romanowsky ist der Musikverleger Diabelli und Eberhard Waechter beeindruckt als Sänger Johann Michael Vogl. Neuausgabe als DVD bei den Filmjuwelen mit einem Booklet von Jens Uwe Bauer. Mehr zur DVD: 28%3A-pidax

Drei Jahre später, nach den drei SISSI-Filmen, drehte Ernst Marischka den biografischen Film DAS DREIMÄDERL-HAUS. Die Hauptfigur ist der noch junge Komponist Franz Schubert (gespielt von Karlheinz Böhm), dessen Verehrung für Ludwig van Beethoven (Ewald Balser) größer erscheint als sein Interesse für hübsche Mädchen. Vier Freunde beschließen, ihm bei einer Landpartie ein Mäd-chen aus dem Hause Tschöll zu präsentieren: Hannerl (Johanna Matz), die anschließend bei ihm Klavierunterricht nimmt. Einer der Freunde, Franz von Schober (Rudolf Schock), ist selbst in Hannerl verliebt. Das führt am Ende zu einer spannenden Konkurrenz. Magda Schneider und Gustav Knuth spielen der Elternpaar im Dreimäderlhaus, Richard Romanowsky ist der Musikverleger Diabelli und Eberhard Waechter beeindruckt als Sänger Johann Michael Vogl. Neuausgabe als DVD bei den Filmjuwelen mit einem Booklet von Jens Uwe Bauer. Mehr zur DVD: 28%3A-pidax

22. Dezember 2018

Film and Fashion amidst the Ruins of Berlin

Mila Ganeva ist Germanistik-Professorin an der Miami Uni-versity in Oxford, Ohio. Sie hat eine große Affinität zum Film. In ihrem neuen Buch geht es um Film und Mode im Deutschland der 1940er und 50er Jahre. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Mode in den Kriegsjahren 39-44, speziell in dem Film GROSSSTADTMELODIE von Wolfgang Liebeneiner und in der Zeitschrift Die Mode. In der Nachkriegszeit gab es eine Wiedergeburt der Modeindustrie, die in den neu gegründeten Zeitschriften Berlins Modeblatt (Ost), sie, Lilith, Für Dich und Die Frau von heute (West) dokumentiert sind (zweites Kapitel). Im dritten Kapitel wird die Kleidung in den Filmen DIE MÖRDER SIND UNTER UNS (Ost) von Wolfgang Staudte und … UND ÜBER UNS DER HIMMEL (West) von Josef von Baky in den Blick genommen, im vierten Kapitel der New Look in STRASSENBEKANNTSCHAFT (Ost) von Peter Pewas und MARTINA (West) von Arthur Maria Rabenalt. Das abschließende fünfte Kapitel widmet sich drei Filmen der frühen Fünfziger: MODELL BIANKA von Richard Groschopp und FRAUEN-SCHICKSALE von Slatan Dudow (beide Ost) und der Komödie INGRID – GESCHICHTE EINES FOTOMODELLS von Géza von Radványi (West); die Titelrolle spielte damals Johanna Matz. Eingefügt sind als „Vignetten“ zwei Porträts: von der Modedesignerin Charlotte Glückstein und der Schauspielerin Hildegard Knef. Das Buch, erschienen im Verlag Camden House, ist hervorragend recherchiert und füllt thematisch eine Lücke in der Literatur zur deutschen Filmgeschichte. Mehr zum Buch: film-and-fashion-amidst-the-ruins-of-berlin-hb.html

Mila Ganeva ist Germanistik-Professorin an der Miami Uni-versity in Oxford, Ohio. Sie hat eine große Affinität zum Film. In ihrem neuen Buch geht es um Film und Mode im Deutschland der 1940er und 50er Jahre. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Mode in den Kriegsjahren 39-44, speziell in dem Film GROSSSTADTMELODIE von Wolfgang Liebeneiner und in der Zeitschrift Die Mode. In der Nachkriegszeit gab es eine Wiedergeburt der Modeindustrie, die in den neu gegründeten Zeitschriften Berlins Modeblatt (Ost), sie, Lilith, Für Dich und Die Frau von heute (West) dokumentiert sind (zweites Kapitel). Im dritten Kapitel wird die Kleidung in den Filmen DIE MÖRDER SIND UNTER UNS (Ost) von Wolfgang Staudte und … UND ÜBER UNS DER HIMMEL (West) von Josef von Baky in den Blick genommen, im vierten Kapitel der New Look in STRASSENBEKANNTSCHAFT (Ost) von Peter Pewas und MARTINA (West) von Arthur Maria Rabenalt. Das abschließende fünfte Kapitel widmet sich drei Filmen der frühen Fünfziger: MODELL BIANKA von Richard Groschopp und FRAUEN-SCHICKSALE von Slatan Dudow (beide Ost) und der Komödie INGRID – GESCHICHTE EINES FOTOMODELLS von Géza von Radványi (West); die Titelrolle spielte damals Johanna Matz. Eingefügt sind als „Vignetten“ zwei Porträts: von der Modedesignerin Charlotte Glückstein und der Schauspielerin Hildegard Knef. Das Buch, erschienen im Verlag Camden House, ist hervorragend recherchiert und füllt thematisch eine Lücke in der Literatur zur deutschen Filmgeschichte. Mehr zum Buch: film-and-fashion-amidst-the-ruins-of-berlin-hb.html

Im Zeughauskino ist vom 9. bis 25. Januar die Filmreihe „Kleider machen Filme“ zu sehen, die Mila Ganeva zusammengestellt hat. Mehr zur Filmreihe: kleider-machen-filme.html

21. Dezember 2018

Und noch drei spontane Geschenkvorschläge

Die Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaras hat einen interes-santen Roman geschrieben: „Die jüdische Souffleuse“. Sie heißt Susanne, wird „Sissele“ genannt und sucht nach Verwandten, die sie in der NS-Zeit verloren hat. Adriana – die Ich-Erzählerin – ist fasziniert und genervt. Sie begibt sich mit Sissele auf eine gemeinsame Suche, die zu überraschenden Erfolgen führt. Der Blick in die Vergangen-heit ist die eine Perspektive des Romans, die Arbeit im Bereich von Oper und Theater die andere. Beginnend mit einer Inszenierung von Mozarts „Entführung aus dem Serail“ und später bei einer Theateraufführung von „Anna Karenina“ geht es um die Aktualisierung von Kunst. Was verbindet Menschen im 20. Jahrhundert? Große Fragen werden in diesem Roman individuell beantwortet. Mehr zum Buch: 978-3-462-05199-5/

Die Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaras hat einen interes-santen Roman geschrieben: „Die jüdische Souffleuse“. Sie heißt Susanne, wird „Sissele“ genannt und sucht nach Verwandten, die sie in der NS-Zeit verloren hat. Adriana – die Ich-Erzählerin – ist fasziniert und genervt. Sie begibt sich mit Sissele auf eine gemeinsame Suche, die zu überraschenden Erfolgen führt. Der Blick in die Vergangen-heit ist die eine Perspektive des Romans, die Arbeit im Bereich von Oper und Theater die andere. Beginnend mit einer Inszenierung von Mozarts „Entführung aus dem Serail“ und später bei einer Theateraufführung von „Anna Karenina“ geht es um die Aktualisierung von Kunst. Was verbindet Menschen im 20. Jahrhundert? Große Fragen werden in diesem Roman individuell beantwortet. Mehr zum Buch: 978-3-462-05199-5/

Lars Reichardt hat ein sehr lesens-wertes Buch über das „sonderbare Leben meiner Mutter Barbara Valentin“ publiziert. Sie wurde Ende der 1950er Jahre für den Film entdeckt, war als „Busenwunder“ auf der Leinwand und in der Klatsch-presse präsent, spielte ab 1973 Haupt- und Nebenrollen in acht Filmen von Rainer Werner Fassbinder, hatte in den 80er und 90er Jahren Engagements in zahlreichen Fernsehserien. Drei Ehen und viele Beziehungen dominierten ihr Privatleben, das vor allem in München stattfand. Der Autor Lars Reichardt stammt aus der ersten Ehe, dessen Stiefschwester Minki aus der zweiten, in der dritten war sie mit Helmut Dietl verhei-ratet. Das Buch ist sehr assoziativ geschrieben, es gibt viele Zitate, die Zeitsprünge erfordern bei der Lektüre größere Konzentration. Aber die persönliche Perspektive macht das Buch zu einem spannenden Lesestoff über die Bundesrepublik vor allem der Zeit zwischen 1960 und 1990. Barbara Valentin starb 2002. Mehr zum Buch: 536482.rhd

Lars Reichardt hat ein sehr lesens-wertes Buch über das „sonderbare Leben meiner Mutter Barbara Valentin“ publiziert. Sie wurde Ende der 1950er Jahre für den Film entdeckt, war als „Busenwunder“ auf der Leinwand und in der Klatsch-presse präsent, spielte ab 1973 Haupt- und Nebenrollen in acht Filmen von Rainer Werner Fassbinder, hatte in den 80er und 90er Jahren Engagements in zahlreichen Fernsehserien. Drei Ehen und viele Beziehungen dominierten ihr Privatleben, das vor allem in München stattfand. Der Autor Lars Reichardt stammt aus der ersten Ehe, dessen Stiefschwester Minki aus der zweiten, in der dritten war sie mit Helmut Dietl verhei-ratet. Das Buch ist sehr assoziativ geschrieben, es gibt viele Zitate, die Zeitsprünge erfordern bei der Lektüre größere Konzentration. Aber die persönliche Perspektive macht das Buch zu einem spannenden Lesestoff über die Bundesrepublik vor allem der Zeit zwischen 1960 und 1990. Barbara Valentin starb 2002. Mehr zum Buch: 536482.rhd

Kathleen Collins war eine amerika-nische Schriftstellerin und Filme-macherin, die 1988 im Alter von 46 Jahren gestorben ist. Ihr Film LOSING GROUND wurde 2015 erstmals im Kino gezeigt und ist einer der wenigen Filme, bei denen eine Afro-Amerikanerin Regie führte. 16 Storys von ihr sind jetzt im Kampa Verlag in deutscher Sprache publiziert worden, spannende Geschichten vor allem aus den 1960er Jahren, in denen einerseits die Bürgerrechtsbewegung thematisiert wird, aber andererseits die unterschiedlichsten Erzähl-perspektiven ausprobiert werden, die dem Buch einen fast experimen-tellen Charakter verleihen. Unbedingt lesenswert! Meike Fessmann hat eine interessante Rezension in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht: 1.4157530 . Mehr zum Buch: nur-einmal/

Kathleen Collins war eine amerika-nische Schriftstellerin und Filme-macherin, die 1988 im Alter von 46 Jahren gestorben ist. Ihr Film LOSING GROUND wurde 2015 erstmals im Kino gezeigt und ist einer der wenigen Filme, bei denen eine Afro-Amerikanerin Regie führte. 16 Storys von ihr sind jetzt im Kampa Verlag in deutscher Sprache publiziert worden, spannende Geschichten vor allem aus den 1960er Jahren, in denen einerseits die Bürgerrechtsbewegung thematisiert wird, aber andererseits die unterschiedlichsten Erzähl-perspektiven ausprobiert werden, die dem Buch einen fast experimen-tellen Charakter verleihen. Unbedingt lesenswert! Meike Fessmann hat eine interessante Rezension in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht: 1.4157530 . Mehr zum Buch: nur-einmal/