17. Juni 2013

Der Opernbesuch im Spielfilm

Im Wagner- und Verdi-Jahr ist dies ein schönes Thema. Sabine Sonntag, Regisseurin, Drama-turgin und Autorin in Hanno-ver, hat mit einer Dissertation über „Richard Wagner im Kino“ promoviert. Jetzt geht sie der Frage nach, welche Spielfilm-figuren aus welchen Motiven in die Oper gegangen sind, in welchen Genres dies besonders häufig vorkommt und welche Opern dabei bevorzugt werden. 250 Filme bezieht die Autorin in ihre Untersuchung ein, der älteste stammt aus dem Jahr 1913 (RICHARD WAGNER von William Wauer und Carl Froelich), die aktuellsten sind aus dem Jahr 2012: der „Tatort“ WEGWERF-MÄDCHEN, TO ROME WITH LOVE von Woody Allen, ANNA KARENINA von Joe Wright, QUARTETT von Dustin Hoffman. Zwölf Kapitel hat die Autorin gebildet und dabei entweder eine spezielle Oper bzw. einen Komponisten in den Mittelpunkt gestellt oder (mehrheitlich) die Opernbesuche in bestimmten Genres ausgemacht, dem Künstler-drama, der Comedy, der Literaturverfilmung, dem Kriminalfilm, dem Horrorfilm (vor allem die verschiedenen Versionen von PHANTOM OF THE OPERA), dem biographischen Künstlerfilm (Sänger / Komponisten) und dem Historienfilm. Eigene Kapitel sind den Besuchen von Verdis „La Traviata“, Wagner-Opern und Mozarts „Zauberflöte“ vorbehalten. Der Titel des Buches, „Einfach toll!“, ist natürlich ein Zitat aus PRETTY WOMAN, die Meinungsäußerung von Julia Roberts bei einem „Traviata“-Besuch. Die Qualitäten der Filme und die der jeweils besuchten Opernaufführungen werden von der Autorin oft sehr unterschiedlich bewertet. Man spürt: Sabine Sonntag kennt sich im Film und in der Oper gut aus. Das macht die Lektüre des Buches so lohnenswert. Mehr zum Buch: 18lnbb3vq3ld0vmo4

Im Wagner- und Verdi-Jahr ist dies ein schönes Thema. Sabine Sonntag, Regisseurin, Drama-turgin und Autorin in Hanno-ver, hat mit einer Dissertation über „Richard Wagner im Kino“ promoviert. Jetzt geht sie der Frage nach, welche Spielfilm-figuren aus welchen Motiven in die Oper gegangen sind, in welchen Genres dies besonders häufig vorkommt und welche Opern dabei bevorzugt werden. 250 Filme bezieht die Autorin in ihre Untersuchung ein, der älteste stammt aus dem Jahr 1913 (RICHARD WAGNER von William Wauer und Carl Froelich), die aktuellsten sind aus dem Jahr 2012: der „Tatort“ WEGWERF-MÄDCHEN, TO ROME WITH LOVE von Woody Allen, ANNA KARENINA von Joe Wright, QUARTETT von Dustin Hoffman. Zwölf Kapitel hat die Autorin gebildet und dabei entweder eine spezielle Oper bzw. einen Komponisten in den Mittelpunkt gestellt oder (mehrheitlich) die Opernbesuche in bestimmten Genres ausgemacht, dem Künstler-drama, der Comedy, der Literaturverfilmung, dem Kriminalfilm, dem Horrorfilm (vor allem die verschiedenen Versionen von PHANTOM OF THE OPERA), dem biographischen Künstlerfilm (Sänger / Komponisten) und dem Historienfilm. Eigene Kapitel sind den Besuchen von Verdis „La Traviata“, Wagner-Opern und Mozarts „Zauberflöte“ vorbehalten. Der Titel des Buches, „Einfach toll!“, ist natürlich ein Zitat aus PRETTY WOMAN, die Meinungsäußerung von Julia Roberts bei einem „Traviata“-Besuch. Die Qualitäten der Filme und die der jeweils besuchten Opernaufführungen werden von der Autorin oft sehr unterschiedlich bewertet. Man spürt: Sabine Sonntag kennt sich im Film und in der Oper gut aus. Das macht die Lektüre des Buches so lohnenswert. Mehr zum Buch: 18lnbb3vq3ld0vmo4

15. Juni 2013

Béla Tarr

Der ungarische Regisseur Béla Tarr (* 1955) hat von 1977 bis 2011 neun Filme gedreht, am bekanntesten sind wohl BETON-BEZIEHUNG (1982), SATANSTANGO (1994), DER MANN AUS LONDON (2007) und DAS TURINER PFERD (2011). Das kleine, gewichtige Buch des französischen Philosophen Jacques Rancière (*1940) ist eine beeindruckende Passage durch das Werk von Béla Tarr. „Er macht immer denselben Film, spricht immer von derselben Realität; nur dringt er immer tiefer in diese ein. Vom ersten bis zum letzten Film geht es immer um eine enttäuschte Hoffnung, um eine Reise, die am Ende zu ihrem Ausgangspunkt zurückführt.“ Film für Film entfaltet Rancière die Tiefe der Geschichten, der Themen, des Stils dieses Regisseurs. Er analysiert den Umgang mit der Zeit, die Funktion der Familie, die Bedeutung des Regens, die Rolle der Betrüger, der Idioten, der Verrückten, die Schwarzweißfotografie, den Ton, die Offenheit des geschlossenen Kreises, die als Textur den Filmen zugrunde liegt. Es ist ein Essay, wie er nur aus der intimen Kenntnis der Filme heraus geschrieben werden kann. So bewundernswert wie das Werk des Regisseurs. Mehr zum Buch: bela-tarr-die-zeit-danach/

Der ungarische Regisseur Béla Tarr (* 1955) hat von 1977 bis 2011 neun Filme gedreht, am bekanntesten sind wohl BETON-BEZIEHUNG (1982), SATANSTANGO (1994), DER MANN AUS LONDON (2007) und DAS TURINER PFERD (2011). Das kleine, gewichtige Buch des französischen Philosophen Jacques Rancière (*1940) ist eine beeindruckende Passage durch das Werk von Béla Tarr. „Er macht immer denselben Film, spricht immer von derselben Realität; nur dringt er immer tiefer in diese ein. Vom ersten bis zum letzten Film geht es immer um eine enttäuschte Hoffnung, um eine Reise, die am Ende zu ihrem Ausgangspunkt zurückführt.“ Film für Film entfaltet Rancière die Tiefe der Geschichten, der Themen, des Stils dieses Regisseurs. Er analysiert den Umgang mit der Zeit, die Funktion der Familie, die Bedeutung des Regens, die Rolle der Betrüger, der Idioten, der Verrückten, die Schwarzweißfotografie, den Ton, die Offenheit des geschlossenen Kreises, die als Textur den Filmen zugrunde liegt. Es ist ein Essay, wie er nur aus der intimen Kenntnis der Filme heraus geschrieben werden kann. So bewundernswert wie das Werk des Regisseurs. Mehr zum Buch: bela-tarr-die-zeit-danach/

12. Juni 2013

Josef Meinrad

Er war auf der Bühne und im Film die Inkarnation des Österreichers. Im vergangenen April wäre Josef Meinrad 100 Jahre alt geworden, 1996 ist er in Wien gestorben. Zwischen 1947 und 1964 hat er in 52 Filmen mitgewirkt, darunter waren DER PROZESS von G.W. Pabst, SISSI (alle drei Teile) von Ernst Marischka (er spielte den Major Böckl), DIE TRAPP-FAMILIE I und II von Wolfgang Liebeneiner (da war er Dr. Wasner, der Freund der Familie), FRÄULEIN CASANOVA von E. W. Emo als Partner von Gertrud Kückelmann und THE CARDINAL von Otto Preminger (seine Rolle: Kardinal Theodor Innitzer). Das Buch aus dem Mandelbaum Verlag ist eine schöne Hommage. In 17 Kapiteln wird in vielen Varianten, aber immer in Bewunderung an den Schauspieler erinnert. Persönliche Texte stammen von Lotte Tobisch-Labotyn, Dagmar Koller, Michael Heltau und Achim Benning. Karin Moser, Mitarbeiterin des Filmarchivs Austria, hat ein umfangreiches und sehr sachkundiges Kapitel über die Filmrollen von Meinrad beigesteuert: „Exzentrisch – wahrhaftig – österreichisch“. Das Titelfoto stammt aus dem Film 1. APRIL 2000, an den ich mich noch gut erinnere. Mehr zum Buch: www.mandelbaum.de/books/764/7455

Er war auf der Bühne und im Film die Inkarnation des Österreichers. Im vergangenen April wäre Josef Meinrad 100 Jahre alt geworden, 1996 ist er in Wien gestorben. Zwischen 1947 und 1964 hat er in 52 Filmen mitgewirkt, darunter waren DER PROZESS von G.W. Pabst, SISSI (alle drei Teile) von Ernst Marischka (er spielte den Major Böckl), DIE TRAPP-FAMILIE I und II von Wolfgang Liebeneiner (da war er Dr. Wasner, der Freund der Familie), FRÄULEIN CASANOVA von E. W. Emo als Partner von Gertrud Kückelmann und THE CARDINAL von Otto Preminger (seine Rolle: Kardinal Theodor Innitzer). Das Buch aus dem Mandelbaum Verlag ist eine schöne Hommage. In 17 Kapiteln wird in vielen Varianten, aber immer in Bewunderung an den Schauspieler erinnert. Persönliche Texte stammen von Lotte Tobisch-Labotyn, Dagmar Koller, Michael Heltau und Achim Benning. Karin Moser, Mitarbeiterin des Filmarchivs Austria, hat ein umfangreiches und sehr sachkundiges Kapitel über die Filmrollen von Meinrad beigesteuert: „Exzentrisch – wahrhaftig – österreichisch“. Das Titelfoto stammt aus dem Film 1. APRIL 2000, an den ich mich noch gut erinnere. Mehr zum Buch: www.mandelbaum.de/books/764/7455

11. Juni 2013

Der DEKALOG von Krzystof Kieslowski

DEKALOG war eine zehnteilige Fernsehserie des polnischen Regisseurs Krzystof Kieslowski aus den Jahren 1988/89, die in den europäischen Kinos einen erstaunlichen Erfolg hatte. Thema: die zehn Gebote. Besonders verstörend: Folge fünf, in der es eine siebeneinhalb-minütige Mord-Sequenz gibt. Jan Ulrich Hasecke (*1963) hat über den DEKALOG seine Magisterarbeit geschrieben. Sie kreist um die Fragen des Realismus, ausgehend von Siegfried Kracauer und André Bazin, fokussiert sie auf die Geschichte des polnischen Films, reflektiert das Werk von Kieslowski als „Kino der moralischen Unruhe“ und analysiert in einem eigenen Kapitel die Blickstrategien im DEKALOG. „Zehn Versuche über den DEKALOG“ stehen im Mittelpunkt der Arbeit, sie sind exzellente Interpretationen, in denen alle wichtigen Aspekte der Serie zur Sprache kommen. Der Anhang enthält eine Literaturliste, ein Glossar und Sequenzlisten, in denen es vorzugsweise um Blickachsen und um komprimierte Handlungsbeschreibungen geht. Kay Kirchmann hat ein Vorwort geschrieben, das Titelbild wurde von Bartosz Sasínski gestaltet. Mehr über das Buch: www.hasecke.eu/Dekalog/

DEKALOG war eine zehnteilige Fernsehserie des polnischen Regisseurs Krzystof Kieslowski aus den Jahren 1988/89, die in den europäischen Kinos einen erstaunlichen Erfolg hatte. Thema: die zehn Gebote. Besonders verstörend: Folge fünf, in der es eine siebeneinhalb-minütige Mord-Sequenz gibt. Jan Ulrich Hasecke (*1963) hat über den DEKALOG seine Magisterarbeit geschrieben. Sie kreist um die Fragen des Realismus, ausgehend von Siegfried Kracauer und André Bazin, fokussiert sie auf die Geschichte des polnischen Films, reflektiert das Werk von Kieslowski als „Kino der moralischen Unruhe“ und analysiert in einem eigenen Kapitel die Blickstrategien im DEKALOG. „Zehn Versuche über den DEKALOG“ stehen im Mittelpunkt der Arbeit, sie sind exzellente Interpretationen, in denen alle wichtigen Aspekte der Serie zur Sprache kommen. Der Anhang enthält eine Literaturliste, ein Glossar und Sequenzlisten, in denen es vorzugsweise um Blickachsen und um komprimierte Handlungsbeschreibungen geht. Kay Kirchmann hat ein Vorwort geschrieben, das Titelbild wurde von Bartosz Sasínski gestaltet. Mehr über das Buch: www.hasecke.eu/Dekalog/

10. Juni 2013

Noriko Smiling

BANSHUN (SPÄTER FRÜHLING/ LATE SPRING) ist ein Film von Yasujiro Ozu aus dem Jahr 1949. Er erzählt die Geschichte des verwitweten Professors Somiya (Chishu Ryu), der von seiner 27jährigen Tochter Noriko (Setsuko Hara) betreut wird, die sich bisher offenbar wenig Gedanken über ihre eigene Zukunft gemacht hat. Am Ende des Films verlässt sie den Vater und heiratet. Der englische Autor Adam Mars-Jones (*1954), Romancier und Essayist, hat sich mit einer kaum vorstellbaren Genauigkeit in den Ozu-Film hineingearbeitet und eine Analyse formuliert, die den Film in die Gegenwart holt. Es ist in keinem Moment eine wissenschaftliche Herangehensweise, sie ist subjektiv, beobachtend und wertend, die westliche Perspektive nicht verleugnend, sie ist beschreibend, fragend, sie geschieht in genauester Kenntnis des Films und auf der Basis unterschiedlicher DVD-Editionen. Mars-Jones zitiert Ozu-Experten (Donald Richie, Paul Schrader, Shigehiko Hasumi, Kristin Thompson, Noel Burch), er widerspricht ihnen, ergänzt sie, nutzt sie für eigene Erkenntnisse. Er charakterisiert das Personal vor allem mit Blick auf die Hauptfigur, Noriko, er hat eine Haltung zu ihrem eher passiven Vater, der aktiven Tante Masa, der emanzipierten Freundin Aya, dem Assistenten des Vaters, Hattori, Die Fahrradfahrt von Noriko und Hattori wird fast emphatisch beschrieben, der Besuch von Vater und Tochter im No-Theater den Ritualen zugeordnet. Es ließen sich noch viele andere Beschreibungen hervorheben. Das Buch enthält keine Abbildungen. Sie entstehen in unseren Köpfen. Ich bin begeistert. Mehr zum Buch: noriko-smiling/169

BANSHUN (SPÄTER FRÜHLING/ LATE SPRING) ist ein Film von Yasujiro Ozu aus dem Jahr 1949. Er erzählt die Geschichte des verwitweten Professors Somiya (Chishu Ryu), der von seiner 27jährigen Tochter Noriko (Setsuko Hara) betreut wird, die sich bisher offenbar wenig Gedanken über ihre eigene Zukunft gemacht hat. Am Ende des Films verlässt sie den Vater und heiratet. Der englische Autor Adam Mars-Jones (*1954), Romancier und Essayist, hat sich mit einer kaum vorstellbaren Genauigkeit in den Ozu-Film hineingearbeitet und eine Analyse formuliert, die den Film in die Gegenwart holt. Es ist in keinem Moment eine wissenschaftliche Herangehensweise, sie ist subjektiv, beobachtend und wertend, die westliche Perspektive nicht verleugnend, sie ist beschreibend, fragend, sie geschieht in genauester Kenntnis des Films und auf der Basis unterschiedlicher DVD-Editionen. Mars-Jones zitiert Ozu-Experten (Donald Richie, Paul Schrader, Shigehiko Hasumi, Kristin Thompson, Noel Burch), er widerspricht ihnen, ergänzt sie, nutzt sie für eigene Erkenntnisse. Er charakterisiert das Personal vor allem mit Blick auf die Hauptfigur, Noriko, er hat eine Haltung zu ihrem eher passiven Vater, der aktiven Tante Masa, der emanzipierten Freundin Aya, dem Assistenten des Vaters, Hattori, Die Fahrradfahrt von Noriko und Hattori wird fast emphatisch beschrieben, der Besuch von Vater und Tochter im No-Theater den Ritualen zugeordnet. Es ließen sich noch viele andere Beschreibungen hervorheben. Das Buch enthält keine Abbildungen. Sie entstehen in unseren Köpfen. Ich bin begeistert. Mehr zum Buch: noriko-smiling/169

08. Juni 2013

Liebe am Set

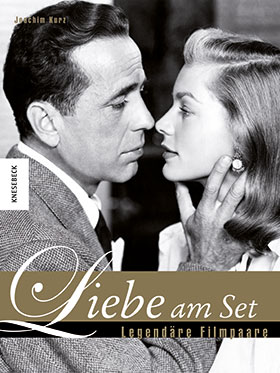

Das Thema scheint seine Liebhaber(innen) zu haben, und das sind offenbar nicht nur die Leserinnen der Bunten. 16 Paare hat der Autor Joachim Kurz (*1967, Redaktionsleiter des Portals www.kino-zeit.de) ausgewählt, von Mary Pickford & Douglas Fairbanks sen. bis zu Anna Loos und Jan Josef Liefers. Und natürlich sind Humphrey Bogart & Lauren Bacall (Titelfoto), Marlene Dietrich & Josef von Sternberg, Elizabeth Taylor & Richard Burton dabei. Man vermisst u.a. Charles Chaplin & Paulette Goddard, Veit Harlan & Kristina Söderbaum, Simone Signoret & Yves Montand, Paul Newman & Joanne Woodward. Über eine Auswahl lässt sich ja immer streiten. Und weil über Filmpaare schon viel geschrieben wurde, soll man auch keine Neuigkeiten von den Texten erwarten. Die Fotos (schwarzweiß und Farbe) sind gut ausgewählt, ein ganzseitiges eröffnet jeweils ein Kapitel. Ein Buch für den Coffee Table, soweit man noch einen hat. Mehr zum Buch: liebe-am-set/index.html

Das Thema scheint seine Liebhaber(innen) zu haben, und das sind offenbar nicht nur die Leserinnen der Bunten. 16 Paare hat der Autor Joachim Kurz (*1967, Redaktionsleiter des Portals www.kino-zeit.de) ausgewählt, von Mary Pickford & Douglas Fairbanks sen. bis zu Anna Loos und Jan Josef Liefers. Und natürlich sind Humphrey Bogart & Lauren Bacall (Titelfoto), Marlene Dietrich & Josef von Sternberg, Elizabeth Taylor & Richard Burton dabei. Man vermisst u.a. Charles Chaplin & Paulette Goddard, Veit Harlan & Kristina Söderbaum, Simone Signoret & Yves Montand, Paul Newman & Joanne Woodward. Über eine Auswahl lässt sich ja immer streiten. Und weil über Filmpaare schon viel geschrieben wurde, soll man auch keine Neuigkeiten von den Texten erwarten. Die Fotos (schwarzweiß und Farbe) sind gut ausgewählt, ein ganzseitiges eröffnet jeweils ein Kapitel. Ein Buch für den Coffee Table, soweit man noch einen hat. Mehr zum Buch: liebe-am-set/index.html

07. Juni 2013

Kulinarisches Kino

Das Herausgebertrio – Daniel Kofahl, Gerrit Fröhlich und Lars Alberth – kommt aus der Soziologie, Fröhlich und Alberth lehren in Trier bzw. Wuppertal, Kofahl leitet das „Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur“ (das auch den Druck des Buches unterstützt hat) und ist Mitglied der „Deutschen Akademie für Kulinaristik“. Sie bieten uns 16 Texte zur Lektüre, die in der Regel um jeweils einen Film kreisen. Die meisten dieser Filme können als bekannt vorausgesetzt werden: zum Beispiel EAT DRINK MAN WOMAN (1994) von Ang Lee (Text von Irene Schütze), BRUST ODER KEULE (1976) von Claude Zidi (Texte von Susanne Groß und Janine Legrand / Thomas Vilgis), BITTERSÜSSE SCHOKOLADE (1992) von Alfonso Arau (Gerrit Fröhlich), ZIMT UND KORIANDER (2003) von Tasso Boulmetis (Benedikt Jahnke), BABETTES FEST (1987) von Gabriel Axel (Peter Peter), EINE KOMÖDIE IM MAI (1990; Umschlagabbildung) von Louis Malle (Lars Alberth), DAS GROSSE FRESSEN (1973) von Marco Ferreri (Judith Ehlert / Robert Pfaller), DELICATESSEN (1991) von Jean-Pierre Jeunet und Marc Caro (Petra F. Köster), DER KOCH, DER DIEB, SEINE FRAU UND IHR LIEBHABER (1989) von Peter Greenaway (Christoph Klotter). So bunt wie diese Mischung sind auch die interdisziplinären Perspektiven der Autorinnen und Autoren. Immerhin regen sie weitgehend den Appetit auf die Filme an. Natürlich darf im Ensemble Thomas Struck nicht fehlen, in der Berlinale für das Kulinarische Kino verantwortlich: er führt uns in neun kleinen Kapitel von seinem Film FLÜSSIG (2003) zu Theodor W. Adorno, der Nahrung und Kunst nicht verbinden wollte. Struck fragt mit Recht: „Wer würde gerne bei den Adornos essen, wenn die Kunst aus der Küche verbannt wäre?“. Mehr zum Buch: www.transcript-verlag.de/ts2217/ts2217.php

Das Herausgebertrio – Daniel Kofahl, Gerrit Fröhlich und Lars Alberth – kommt aus der Soziologie, Fröhlich und Alberth lehren in Trier bzw. Wuppertal, Kofahl leitet das „Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur“ (das auch den Druck des Buches unterstützt hat) und ist Mitglied der „Deutschen Akademie für Kulinaristik“. Sie bieten uns 16 Texte zur Lektüre, die in der Regel um jeweils einen Film kreisen. Die meisten dieser Filme können als bekannt vorausgesetzt werden: zum Beispiel EAT DRINK MAN WOMAN (1994) von Ang Lee (Text von Irene Schütze), BRUST ODER KEULE (1976) von Claude Zidi (Texte von Susanne Groß und Janine Legrand / Thomas Vilgis), BITTERSÜSSE SCHOKOLADE (1992) von Alfonso Arau (Gerrit Fröhlich), ZIMT UND KORIANDER (2003) von Tasso Boulmetis (Benedikt Jahnke), BABETTES FEST (1987) von Gabriel Axel (Peter Peter), EINE KOMÖDIE IM MAI (1990; Umschlagabbildung) von Louis Malle (Lars Alberth), DAS GROSSE FRESSEN (1973) von Marco Ferreri (Judith Ehlert / Robert Pfaller), DELICATESSEN (1991) von Jean-Pierre Jeunet und Marc Caro (Petra F. Köster), DER KOCH, DER DIEB, SEINE FRAU UND IHR LIEBHABER (1989) von Peter Greenaway (Christoph Klotter). So bunt wie diese Mischung sind auch die interdisziplinären Perspektiven der Autorinnen und Autoren. Immerhin regen sie weitgehend den Appetit auf die Filme an. Natürlich darf im Ensemble Thomas Struck nicht fehlen, in der Berlinale für das Kulinarische Kino verantwortlich: er führt uns in neun kleinen Kapitel von seinem Film FLÜSSIG (2003) zu Theodor W. Adorno, der Nahrung und Kunst nicht verbinden wollte. Struck fragt mit Recht: „Wer würde gerne bei den Adornos essen, wenn die Kunst aus der Küche verbannt wäre?“. Mehr zum Buch: www.transcript-verlag.de/ts2217/ts2217.php

06. Juni 2013

WORK HARD – PLAY HARD

Zur Nominierung für den Deutschen Filmpreis hat es leider nicht gereicht, aber WORK HARD – PLAY HARD (2009-2011) von Carmen Losmann war einer der erfolgreichsten und am meisten gelobten Dokumentarfilme der letzten Jahren. Sein Thema: „Human Ressource Management“. Wie lassen sich die Arbeits-leistungen von Mitarbeitern maximieren? Losmann hat Architekten, Programmierer, Manager, Trainer dazu befragt. Ihr Film besteht vorwiegend aus Arbeitsbeobachtungen und kommt ohne Kommentar aus. Jetzt ist das Buch zum Film erschienen, herausgegeben von der Philosophieprofessorin Eva Bockenheimer, der Filmemacherin Losmann und dem Burnout-Spezialisten Stephan Siemens. Es besteht aus den drei Kapiteln „Resonanzen“ (Mitwirkende, Presse, Publikum), „Szenen“ (Beschreibungen, Interpretationen, Exkurse), „Recherche“ (Fährten, Exzerpte, Notizen). Den Auftakt bildet ein Gespräch zwischen Carmen Losmann und Stephan Siemens, moderiert von Eva Bockenheimer. So ein Buch macht Sinn, um die Problematik des Filmthemas zu vertiefen und Fragen zu beantworten, die der Film stellt, aber in 90 Minuten nicht alle hinreichend beantworten kann. Mehr zum Buch: work-hard-play-hard.html

Zur Nominierung für den Deutschen Filmpreis hat es leider nicht gereicht, aber WORK HARD – PLAY HARD (2009-2011) von Carmen Losmann war einer der erfolgreichsten und am meisten gelobten Dokumentarfilme der letzten Jahren. Sein Thema: „Human Ressource Management“. Wie lassen sich die Arbeits-leistungen von Mitarbeitern maximieren? Losmann hat Architekten, Programmierer, Manager, Trainer dazu befragt. Ihr Film besteht vorwiegend aus Arbeitsbeobachtungen und kommt ohne Kommentar aus. Jetzt ist das Buch zum Film erschienen, herausgegeben von der Philosophieprofessorin Eva Bockenheimer, der Filmemacherin Losmann und dem Burnout-Spezialisten Stephan Siemens. Es besteht aus den drei Kapiteln „Resonanzen“ (Mitwirkende, Presse, Publikum), „Szenen“ (Beschreibungen, Interpretationen, Exkurse), „Recherche“ (Fährten, Exzerpte, Notizen). Den Auftakt bildet ein Gespräch zwischen Carmen Losmann und Stephan Siemens, moderiert von Eva Bockenheimer. So ein Buch macht Sinn, um die Problematik des Filmthemas zu vertiefen und Fragen zu beantworten, die der Film stellt, aber in 90 Minuten nicht alle hinreichend beantworten kann. Mehr zum Buch: work-hard-play-hard.html

04. Juni 2013

Arsenal 50

Nach der Deutschen Kinemathek (Februar) feiern nun auch die ehemaligen „Freunde der Deutschen Kinemathek“ ihren 50. Geburtstag. Sie nennen sich nach einem Generationswechsel inzwischen „Arsenal. Institut für Film und Videokunst e.V.“. Ihre Erfolgsgeschichte ist beeindruckend. Mit dem Arsenal in der Welserstraße haben sie ab 1970 Basisarbeit geleistet, mit dem „Internationalen Forum des jungen Films“ ab 1971 die Berlinale gerettet, mit ihrem Verleih vor allem den unabhängigen Film für die Kommunalen Kinos zugänglich gemacht und – nicht zu vergessen – sie haben eine Publikationsreihe („Kinemathek“) ediert, die allerdings bei der Nummer 99 stehen geblieben ist. Heute Abend wird gefeiert. Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, der das Arsenal auch finanziert, führt die Rednerliste an, gefolgt von Hortensia Völkers, Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Dann sprechen Erika und Ulrich Gregor, Mitbegründer und langjährige Leiter des Hauses. Natürlich sind auch die jetzigen Leiterinnen, Milena Gregor, Birgit Kohler und Stefanie Schulte-Strathaus, präsent. Nach dem Fest ist ein Film zu sehen: das kann nur ARSENAL (1928) von Alexander Dowshenko sein, das namensgebende Revolutionsdrama. Mehr zur Geschichte des Arsenals: article/4096/2796.html

Nach der Deutschen Kinemathek (Februar) feiern nun auch die ehemaligen „Freunde der Deutschen Kinemathek“ ihren 50. Geburtstag. Sie nennen sich nach einem Generationswechsel inzwischen „Arsenal. Institut für Film und Videokunst e.V.“. Ihre Erfolgsgeschichte ist beeindruckend. Mit dem Arsenal in der Welserstraße haben sie ab 1970 Basisarbeit geleistet, mit dem „Internationalen Forum des jungen Films“ ab 1971 die Berlinale gerettet, mit ihrem Verleih vor allem den unabhängigen Film für die Kommunalen Kinos zugänglich gemacht und – nicht zu vergessen – sie haben eine Publikationsreihe („Kinemathek“) ediert, die allerdings bei der Nummer 99 stehen geblieben ist. Heute Abend wird gefeiert. Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, der das Arsenal auch finanziert, führt die Rednerliste an, gefolgt von Hortensia Völkers, Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Dann sprechen Erika und Ulrich Gregor, Mitbegründer und langjährige Leiter des Hauses. Natürlich sind auch die jetzigen Leiterinnen, Milena Gregor, Birgit Kohler und Stefanie Schulte-Strathaus, präsent. Nach dem Fest ist ein Film zu sehen: das kann nur ARSENAL (1928) von Alexander Dowshenko sein, das namensgebende Revolutionsdrama. Mehr zur Geschichte des Arsenals: article/4096/2796.html

01. Juni 2013

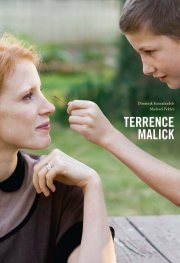

Terrence Malick

Sein neuer Film TO THE WONDER ist zurzeit in den deutschen Kinos zu sehen. Also ein guter Zeitpunkt für ein Buch über den Regisseur Terrence Malick (*1943), der es inzwischen gerade mal auf sechs Filme gebracht hat. Zunächst: es ist ein schönes Buch mit vielen gut ausgesuchten und hervorragend gedruckten Bildern. Titelbild: Jessica Chastain und Tye Sheridan in THE TREE OF LIFE (2011). Die beiden österreichischen Autoren Dominik Kamalzadeh (Film-redakteur des Standard) und Michael Pekler (freier Filmpublizist) setzen sich in ihren Texten auf hohem Niveau mit Malick auseinander. Eröffnet wird mit einem biografischen Kapitel, in dem es auch um die vielen Projekte geht, die nicht realisiert werden konnten. Dann geht es um die Schauplätze der Filme, um ihre Naturbezüge und philosophischen Wurzeln. Den Erzählperspektiven und der Entfernung von einer linearen Dramaturgie gilt ein weiterer Text. In einer positiven Konnotierung des Wortes wird die Nostalgie von Malicks Filmen untersucht. Wichtig ist natürlich auch die Tonebene mit Voice-Over, dem Flüstern der Menschen und dem Rauschen der Natur. Da Malick bekanntlich nicht über seine Filme spricht, haben die Autoren ein Interview mit dem Production Designer Jack Fisk (*1945) geführt, der an allen sechs Filmen beteiligt war. Eine kurze kommentierte Filmografie steht am Ende des Bandes. Vor allem für Malick-Fans ein Muss. Mehr zum Buch: terrence-malick.html

Sein neuer Film TO THE WONDER ist zurzeit in den deutschen Kinos zu sehen. Also ein guter Zeitpunkt für ein Buch über den Regisseur Terrence Malick (*1943), der es inzwischen gerade mal auf sechs Filme gebracht hat. Zunächst: es ist ein schönes Buch mit vielen gut ausgesuchten und hervorragend gedruckten Bildern. Titelbild: Jessica Chastain und Tye Sheridan in THE TREE OF LIFE (2011). Die beiden österreichischen Autoren Dominik Kamalzadeh (Film-redakteur des Standard) und Michael Pekler (freier Filmpublizist) setzen sich in ihren Texten auf hohem Niveau mit Malick auseinander. Eröffnet wird mit einem biografischen Kapitel, in dem es auch um die vielen Projekte geht, die nicht realisiert werden konnten. Dann geht es um die Schauplätze der Filme, um ihre Naturbezüge und philosophischen Wurzeln. Den Erzählperspektiven und der Entfernung von einer linearen Dramaturgie gilt ein weiterer Text. In einer positiven Konnotierung des Wortes wird die Nostalgie von Malicks Filmen untersucht. Wichtig ist natürlich auch die Tonebene mit Voice-Over, dem Flüstern der Menschen und dem Rauschen der Natur. Da Malick bekanntlich nicht über seine Filme spricht, haben die Autoren ein Interview mit dem Production Designer Jack Fisk (*1945) geführt, der an allen sechs Filmen beteiligt war. Eine kurze kommentierte Filmografie steht am Ende des Bandes. Vor allem für Malick-Fans ein Muss. Mehr zum Buch: terrence-malick.html