15. Juli 1981

Directed by King Vidor

Text für der Zeitschrift Filme

Materialien zum Handwerk seiner Filmarbeit

Geboren, als der Film geboren wurde, in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts und inzwischen tot: Fritz Lang (1890-1976), Ernst Lubitsch (1892-1947), Raoul Walsh (1892-1980), Frank Borzage (1893-1961), Josef von Sternberg (1894-1969), Lewis Milestone (1895-1980), Buster Keaton (1895-1966), John Ford (1895-1973), Howard Hawks (1896-1977), William A. Wellman (1896-1975), Tay Garnett (1898-1977), Preston Sturges (1898-1959), Leo McCarey (1898-1969), Alfred Hitchcock (1899-1980)

Geboren in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts und noch am Leben: George Cukor * 1899, Frank Capra * 1897, Rouben Mamoulian * 1897, King Vidor * 1896.

Geboren werden als der Film geboren wird, heißt auch: Sehen und sprechen lernen, als der Film seine Sprache lernt; heißt auch: Sehen, wie das Erzählen mit lebenden Bildern entsteht. Die damals Geborenen, die dann selber mit Bildern zu erzählen gelernt haben, waren auch die, die am schönsten vom Erfinden der Bilder erzählen konnten. Wenige leben noch, die erzählen können.

*****

Hollywood – Beverly Hills – Los Angeles. Filmgeschichte auf Schritt und Tritt: Studios, Stars’ Homes, Movie Theatres, Graves. Zum Grab von Admiral John Ford auf dem Holy Cross Cemetery muss man sich allerdings mühsam durchfragen.

Wir waren im Herbst 1980 zu dritt in Kalifornien, auf den Spuren des amerikanischen Erzählkinos, haben recherchiert und gedreht für einen Film über die Geschichte der Filmmontage, haben mit Cuttern (die Amerikaner sagen: Editors), Kameraleuten und Regisseuren gesprochen. Auch mit King Vidor.

King Wallis Vidor, geboren am 8. Februar 1896 in Galveston, Texas. Schule, Militärakademie. Mit 13 sieht er zum ersten Mal einen Film: le voyage dans la lune von George Méliès. Im ‚Globe’, dem Movie Palace von Galveston, verdingt er sich als Kartenabreißer und gelegentlich auch als Assistent des Vorführers. Da kann er die Filme so oft sehen, bis ihm jedes Detail im Kopf ist. Erste Versuche mit der Kamera, amateurhaft, aber bald auch semiprofessionell. Ein Versuch, die Filme in New York zu verkaufen, scheitert. Mit Florence, seiner Frau, die bald eine eindrucksvolle Schauspielerin wird, schlägt er sich nach Hollywood durch; 1916. Griffith dreht intolerance. Vidor schaut zu. Mit Gelegenheitsarbeiten – als Produktionsassistent, Statist, Autor – verdient er so etwas wie den Lebensunterhalt; Florence arbeitet als Darstellerin für die Vitagraph Company, King ist vor allem für Universal tätig, für 40 $ die Woche. Erste Sprosse auf der Erfolgsleiter: fünf oder sechs Kurzfilme für Jugendliche.

*****

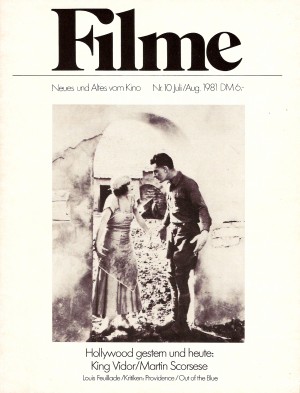

In dem schönen Buch Hollywood. The Pioneers von Kevin Brownlow (photographs selected by John Kobal) sieht man auf einem Foto Florence und King Vidor, zuhause, in der Sierra Bonita Avenue, im Garten. Florence sitzt in einem langen hellen Kleid auf einem bunten Kissen, gelehnt an einen Zaun, entspannt, den Blick in eine Ferne gerichtet, die weit außerhalb des Bildes liegt. King sitzt an einem Tisch, in einer Haltung wie bei der Arbeit des Schreibens unterbrochen, den Bleistift noch ins aufgeschlagene Manuskript gestellt. Sein irritierter, skeptischer Blick ist auf Florence gerichtet. Mittelständische Posen? In dem Bild gibt es zugleich Ruhe und Unruhe, in dem Bild ist eine Utopie zu sehen und ein Augenblick damaliger Gegenwart. Schließlich wollte King Vidor Regisseur werden. In Hollywood, 1918.

*****

King Vidor im Gespräch:

Ich hatte damals große Mühe, vom kurzen Film wegzukommen, hin zum langen Spielfilm. Ich versuchte, drei Halbstundenfilme zu einem langen zusammenzukleben. Die Zwischentitel sollten den Eindruck erwecken, es handele sich um einen Film. Wir brachten den Film zu Metro, hatten sogar einen Agenten, aber nach der Vorführung unseres Films hieß es „Ihr macht wohl Witze, das sind ja drei Kurzfilme.“ Wir konnten sie nicht hereinlegen. Ärzte finanzierten dann meinen ersten langen Spielfilm, the turn in the road. Sie gaben mir 9.000 $. Soviel kostete der Film. Das Studio war so ein Bungalow in Hollywood, hinter dem Haus gab es eine Bühne, und dann war da eine Werkstatt, um die Sets zu bauen, ein Labor hatten wir auch, glaube ich, jedenfalls färbten wir den Film ein. Ich weiß noch, wie ich den Filmstreifen in die Farbbrühe eintauchte. Ließ man ihn lange drin, wurde er intensiv gefärbt, kurzes Eintauchen brachte hellrosa für den Sonnenaufgang, für ein kräftiges rotes Feuer musste er eine Weile drin bleiben. Damals drehte ich in relativ kurzer zeit fünf Filme, aber fürs Drehbuch gab es nie ein Budget, er verstand sich von selbst, dass man Drehbücher aus der Tasche zog. In diesen Jahren habe ich sehr viel gelernt.

*****

Der früheste Vidor-Film, der in einer Kopie erhalten ist, heißt jack the knife man (1920), die Geschichte von Schiffern, die auf ihren Wohnkähnen den Mississippi hinunterfahren. Mit seiner Frau Florence in der Hauptrolle inszenierte Vidor einige Komödie, mit denen er aber nicht so recht zufrieden war. Ende 1922 bekam er einen Vertrag als Regisseur bei der Metro Company und drehte bis 1925 neun Film, unter anderem mit Laurette Taylor, Eleanor Boardman, John Gilbert. Florence wurde inzwischen ein Star bei der Paramount.

Dann kam Vidors großer Erfolgsfilm:

the big parade (1925). Kamera: John Arnold. Schnitt Hugh Wynn. Mit John Gilbert, Renée Adorée, Tom O’Brien, Karl Dane.

Drei Amerikaner – Jim, Sohn reicher Eltern, Slim, Metallarbeiter, und Bull, Kneipier – melden sich halbwegs freiwillig zum Kriegsdienst 1914 in Frankreich. In der Etappe freunden sich die drei an. Dort kommen sich auch Jim und das Bauernmädchen Melisande nahe. Durch den Einsatz der drei an der Front wird die scheinbare Idylle zerstört. Bei einer Patrouille findet zuerst Slim den Tod, dann wird Bull erschossen. Jim kommt mit einem kaputten Bein ins Hospital. Er fährt, amputiert, zu seiner Familie nach Amerika, kehrt aber am Ende zu Melisande nach Frankreich zurück.

In seiner Autobiografie beschreibt Kind Vidor seine Annäherung an das Projekt the big parade: die ersten Gespräch mit dem Produzenten Irving Thalberg, als Vidor noch unentschlossen war, ob er einen Film über Stahl, Weizen oder Krieg machen sollte. Thalberg disponierte ihn dann für Krieg. Laurence Stalling entwickelte den Stoff. John Gilbert sollte die Hauptrolle spielen. Mit ihm hatte Vidor schon mehrfach zusammengearbeitet. Gilbert hatte sich inzwischen zum Typ des großen Liebhabers in Salonfilmen stilisiert, immer gut gekleidet, immer schön geschminkt. Als Vidor ihn für the big parade in eine schlecht sitzende Uniform steckte und Schmutz statt Schminke fürs Gesicht verordnete, begehrte Gilbert auf. Vidor setzte sich durch, und offenbar war Gilbert nach Ansehen der ersten Muster so von seiner schauspielerischen Leistung begeistert, dass er den Realismus von Kostüm und Maske akzeptierte. Über Gilbert gibt es viele schöne Geschichten.

*****

In der Story „Two Oldtimers“ von F. Scott Fitzgerald kollidieren der einstige ‚Star der Stars’ Phil Macedon und der Drehbuchautor Pat Hobby früh morgens auf dem Sunset Boulevard. Alkohol ist im Spiel, und Pat streitet sich mit Phil vor allem darüber, dass Phil leugnet, Pat je gesehen zu haben. Sergeant Gaspar nimmt die beiden mit aufs Revier. Dort wartet man auf den Captain, und Gaspar bringt die Rede auf den Film „The Final Push“, in dem Phil Macedon die Hauptrolle gespielt hat: „Der hat jedem, der im Krieg gewesen ist, viel gegeben.“ Und auch: „Sie haben meiner Frau den Krieg nahegebracht.“ Und dann kann Pat Hobby brillieren, weil er sich gut an die Dreharbeiten (1925) erinnert:

Ich war nämlich dabei, als er [der Regisseur, der bei Fitzgerald ‚Bill Corker’ heißt] den Bombentrichter ausheben ließ. Er war morgens um neun mit mehreren Kraftmenschen, die das Loch graben sollten, und vier Kameras auf dem hinteren Gelände erschienen. Über ein Feldtelefon hat er Sie angerufen und gesagt, Sie sollen zum Kostümbildner gehen und sich eine Uniform verpassen lassen. (…) Dann haben Sie zurückgerufen und gesagt, es gibt keine passende Uniform für Sie, und Corker sagte, Sie sollen das Maul halten und sich trotzdem eine überziehen. Als Sie aufs hintere Gelände kamen, waren Sie stocksauer, weil Ihr Kostüm nicht passte. (…) Ich sehe Sie direkt vor mir. Sie hatten nur nicht genügend Zeit, um sich über die Uniform zu beschweren, weil Corker ganz andere Pläne hatte. Er fand schon immer, dass es in ganz Hollywood keine Knattercharge gibt, aus der so schwer etwas Natürliches herauszukitzeln ist, wie aus Ihnen; und deshalb hatte er einen Plan. Er wollte mit der zentralen Szene des Films noch vor der Mittagspause fertig werden – bevor Sie überhaupt merkten, dass Sie in einem Film mitspielten. Er hat Sie einfach umgedreht und auf dem Hintern in den Bombentrichter geschubst. Und dann hat er ‚Kamera’ gebrüllt. (…) Und die ganze Zeit haben Sie versucht, aus dem Loch herauszukrabbeln, und Sie waren blind vor Wut. Manchmal hatten Sie es schon beinahe geschafft, und dann sind Sie wieder abgerutscht und lagen flach, und in Ihrem Gesicht hat es gearbeitet, und Sie haben nur noch geflennt, und die ganze Zeit hatte Bill vier Kameras auf Ihnen drauf. Nach etwa zwanzig Minuten haben Sie dann aufgegeben und nur noch alle viere von sich gestreckt und schwer geatmet. Davon hat Bill noch ein paar hundert Meter in den Kasten gebracht, und hat er Sie von ein paar Komparsen herausziehen lassen. (…) Bill Corker hat die Sequenz dann geschnitten und mit den passenden Zwischentiteln versehen, so dass es so aussah, als wären Sie ein Rekrut, dessen Kumpelgerade gefallen ist. Sie wollten immer aus dem Trichter klettern und den Deutschen zeigen, was Rache ist, aber ringsum explodierten die Minen, und durch den Druck wurden Sie dann immer wieder zurückgeschleudert. (…) Bill meinte, die beste Stelle in dem Film war, als Phil brüllte: ‚Jetzt hab ich mir schon den Zeigefindernagel abgebrochen!’ Bei Bill hieß es dann: ‚Zehn Hunnen werden zur Hölle fahren, um dir die Stiefel zu putzen.’

Später werden Phil und Pat entlassen, und Sergeant Gaspar fährt Hobby nach Hause: ‚Stimmt das eigentlich alles, was Sie auf der Wache gesagt haben…wie er in das Loch geschubst wurde und alles?’ ‚Klar stimmt das’, sagte Pat. ‚Ganz so kühl hätte der Typ nicht sein müssen. Schließlich ist er auch nur ein Oldtimer.’ (zitiert nach: Pat Hobby’s Hollywood Stories. detebe 97/3)

*****

King Vidor in seiner Autobiografie:

Durch Unterstützung des Signal Corps er amerikanischen Army bekamen wir an die 100 Rollen Dokumentarfilmmaterial aus dem Ersten Weltkrieg. Ich habe mir das Material ganz genau angesehen, um mich mit allen Kampfformen in Europa vertraut zu machen. Bei der Besichtigung eines dieser Filme fiel mir auf, dass eine Kompanie in einem deutlich anderen Rhythmus an der Kamera vorbeizog. Es war ein Rhythmus mit einer verlangsamten Bewegung, die ein unheilvolles Ereignis ankündigte. Es gab keinen Ton, aber die ganze Anordnung bedeutete Tod. Dann kam ein flaggenumhüllter Sarg ins Bild auf einem von Pferden gezogenen Munitionswagen: Die Männer begleiteten einen Leichenzug. Da kam mir die Idee, dass ich durch eine Nachahmung dieser langsamen, gemessenen Bewegung, wenn meine amerikanischen Soldaten im Film sich der Frontlinie nähern, die Todesnähe in deutlichen, effektvollen Bildern ausdrücken könnte. Ich war wieder besessen, mit den Möglichkeiten der ‚silent music’ zu experimentieren.

Ich nahm ein Metronom mit in den Projektionsraum und stellte es ein auf den Takt dieser Bewegung des Leichenzuges. Als wir dann den Marsch durch Belleau Wood in einem kleinen Wald in der Nähe von Los Angeles drehten, benutzte ich das Metronom, und ein Trommler mit einer Pauke übersetzte den Takt, so dass er im Umkreis von einigen hundert Yards gehört werden konnte. Ich wies die Männer an, dass jeder Schritt synchron mit dem Paukenton erfolgen müsse, ebenso wie jede Kopfbewegung, jedes Heben der Schulter, jeder Griff zum Gewehrabzug. Kurz: Jede Bewegung musste mit dem Rhythmus der Trommel übereinstimmen. Einige Statisten, die der amerikanischen Überseetruppe angehört und in Frankreich am Krieg teilgenommen hatten, hielten mich für völlig verblödet und zeigten offen, wie lächerlich sie das alle fanden. Ein englischer Kriegsteilnehmer wollte wissen, ob er in einem ‚bloody ballet’ mitwirke. Ich sagte das damals nicht – aber es war genau das: ein blutiges Ballett, ein Ballett des Todes. Das Publikum war von dieser Szene so gepackt, wie ich es kaum zu hoffen gewagt hätte.

*****

King Vidor im Gespräch.

Bei the big parade habe ich für die Schlachtszene sechs oder acht Kameras benutzt. Wir stellten sie um das Geschehen herum auf und brauchten dann Sachen wie Explosionen oder so nicht ewig zu wiederholen. Für eine Kampfszene waren wohl fünf Kameras die Norm. Bei the big parade gab es ein technisches Problem. Ich versuchte, alles dem gleichmäßigen Takt der Trommel unterzuordnen: Marschieren, den Abzug drücken und Fallen – alles im Takt. Die Kameras von damals waren stumme, von einem Batteriemotor angetriebene Kameras. Sie hatten auch einen Anzeiger für die Laufgeschwindigkeit. Aber dann waren die Batterien mal zu schwach, mal zu stark, und die Kameras liefen nicht gleichmäßig. Ich hatte furchtbaren Ärger, es glückte mir nicht, alles unter diesen Takt zu bringen. In den frühen Jahren sagte Chaplin mal zu mir, „Niemand hat mich je so laufen und um die Ecke wetzen sehen wie auf der Leinwand.“ Er machte alles langsamer und beschleunigte dann mit der Kamera die Bewegungen. Bei Typen wie Harold Lloyd, mit ihren Tricks und Kämpfen, war der Kameramann ein wichtiger Partner in ihrem Leben. Im Stummfilm sagte der Kameramann zu mir: „Wie schnell wollen Sie diese Szene?“ Aber niemand sah den Film so, wie er gedreht wurde. Aufgenommen wurde mit 16 oder 18 oder 20 Bildern pro Sekunde, vorgeführt mit 20 oder 22 oder 24 Bildern.

Ich versuchte, ein Gefühl von Musik in die Stummfilme zu bringen – Klimax und Crescendo am Schluss und musikalische Themen für die verschiedenen Szenen und Charaktere. Ich war ja ein großer Griffith-Fan, und ich arbeitete in dem Bereich weiter und dachte überhaupt viel in musikalischen Begriffen. Bei the big parade dachte ich, dass bei der Schlachtszene im Wald das Orchester verstummen und nur die große Pauke den Todesmarsch intonieren sollte. Ich rief also in New York an, um denen zu sagen: Haltet die Musik an der Stelle an und nehmt nur die Pauke. Aber sie haben dort nicht auf mich gehört.

*****

Aufbruch zur Front. Die Soldaten laufen, springen auf die Lastwagen. Rasendes Marschieren, rasendes Fahren. Dazwischen läuft suchend Melisande, seine Geliebte. Immer noch Soldaten, immer noch Wagen. der sucht, Melisande sucht. Sie erblicken sich. Umarmung. Jim wird aufs Auto geschoben. Melisande läuft mit; hängt sich an den Wagen, wird mitgeschleift. Immer noch Soldaten, jetzt weniger, sie fällt auf die Landstraße. Noch einige Nachzügler. Dann niemand. Sie allein. Jetzt die Straßenzeile, weit in die Unendlichkeit aufgenommen. Wagen hinter Wagen, eine nie abreißende Kette, Wagen, Wagen, zur Front. Aufsteigende Flieger.

Eine Komposition aus den Elementen des Films: Bewegung, Gegenbewegung. Aber weit über das Artistische hinaus: ein Bild der Sinnlosigkeit des Krieges. Dann der Vormarsch der Schützenketten durch den Wald. Dann die drei Amerikaner im Granatloch. Fliegerangriffe,. Vorposten. Mit einem Deutschen zusammen im Granatloch. Der Amerikaner gibt dem Deutschen eine Zigarette. Zwei Züge. Der Deutsche stirbt. Die Zigarette fällt der Leiche aus dem Mund. In diesem Teil ist der Film von epischer Großartigkeit und Einfachheit. Tendenz durch Tatsachen. Geistige Einwirkung durch Komposition von Ereignissen.

(Herbert Ihering, Berliner Börsen-Courier, 22.10.1927)

Wir waren neulich alle bei der Erstaufführung der grossen parade, auch Olaf Gulbransson, dem wir am Ausgang begegneten. Der lustige muskulöse Eskimo war tränenüberströmt. „Ich habe mich noch nicht abgetrocknet“, sagte er entschuldigend, und wir standen noch lange mit feuchten Augen in einfältiger Gelöstheit beieinander. Ist das die Verfassung, in der man von einem Kunstwerk scheidet, einer Malerei den Rücken wendet, ein Buch aus der Hand legt, ein Theater verlässt? Es ist wahr, alte Herren weinen, wenn in ‚Alt Heidelberg’ ‚O alte Burschenherrlichkeit’ gesungen wird, aber bei Shakespeare, bei Kleist, bei Hauptmann tun auch sie es nicht. Die Kunst ist kalte Sphäre, man sage, was man wolle, sie ist eine Welt der Vergeistigung und hohen Übertragung, eine Welt des Stils, der Handschrift, der persönlichsten Formgebung, objektive Welt, Verstandeswelt („Denn sie kommt aus dem Verstande“, sagt Goethe) – bedeutend, vornehm, keusch und heiter, ihre Erschütterungen sind von strenger Mittelbarkeit, man ist bei Hofe, man nimmt sich wohl zusammen. Dagegen ein Liebespaar der Leinwand, zwei bildhübsche junge Leute, die in einem wirklichen Garten mit wehenden Gräsern „auf ewig“ voneinander Abschied nehmen, zu einer Musikbegleitung, die aus dem Schmeichelhaftesten komponiert ist, was aufzutreiben war, wer wollte da widerstehen, wer ließe nicht wonnig rinne, was quillt? Das ist der Stoff, das ist durch nichts hindurchgegangen, das lebt aus erster, warmer, herzlicher hand, das wirkt wie Zwiebel und Nieswurz, die Träne kitzelt im Dunkeln, in würdiger Heimlichkeit verreibe ich sie mit der Fingerspitze auf dem Backenknochen.

(Thomas Mann, 1928; Gesammelte Werke Band X, Frankfurt am Main 1974)

the crowd (1927-28). Kamera: Henry Harp. Schnitt: Hugh Wynn. Mit James Murray, Eleanor Boardman.

New York in den zwanziger Jahren. John, ein Angestellter, lernt Mary kennen. Liebe, Heirat, zwei Kinder. Ein Kind wird vom Auto überfahren. Verzweiflung, John wird arbeitslos, die Ehe droht zu zerbrechen, ein Selbstmordversuch, aber am Ende gibt es eine kleine Chance aufs gemeinsame Überleben.

King Vidor im Gespräch:

Damals nahm man beim Schneiden den Film richtig in die Hand und konnte sehen, was drauf war, zum Beispiel Action oder der Flug eines Vogels. Dann sagte man „ungefähr zweieinhalb Fuß“, und das wurde mit einem sogenannten ruler abgetrennt. Ich arbeitet die ganze Zeit mit dem Cutter zusammen, saß direkt neben ihm. Das Wichtigste war für uns der Rhythmus. Viele Menschen merken das vielleicht gar nicht. Nehmen wir zum Beispiel meinen Film the crowd. Beim Schreiben hörten wir pausenlos die Symphonie Pathétique von Tschaikowskij. Das Schreiben hat drei Wochen gedauert. Dann beim Drehen im Studio wurde wieder die Symphonie gespielt; man hatte dort oft die Musik dabei und konnte den Musikern sagen „spielt langsam oder spielt schnell, damit die Handlung in Fahrt kommt“, aber man hatte auch immer so etwas wie die Grundstimmung des Films im Sinn. Und ich konnte gar nicht anders als in musikalischen Begriffen denken. Wenn es ans Schneiden ging, hatte ich einen Rhythmus oder eine Art Tempo im Kopf, weil ich immer am Experimentieren war mit der ‚silent music’, wie ich sie nannte.

Ein wichtiger Einfluss ging von deutschen Filmen aus, zum Beispiel von Murnau, Dupont, Fritz Lang. Ich glaube, da bewegte sich für mich zum ersten Mal die Kamera. Im letzten mann, so erinnere ich mich, fährt die Kamera durch eine Hotelhalle, und dann begleitet sie Emil Jannings in einem Lift. Ich dachte: das ist besser als in festen Einstellungen zu zeigen, wie die Leute in den Lift hineingehen und oben wieder herauskommen. Das war eine neue Technik, das war ein großer Wendepunkt. Die Kamera fing dann auch bei mir an, sich zu bewegen. In New York, bei the crowd, machten wir Sachen, die nie zuvor mit einer versteckten Kamera gedreht worden waren. Wir konnten auf der Straße arbeiten, mit der Kamera in einer Box und auf einem Wagen.

King Vidor in seiner Autobiografie:

In der Eröffnungsszene von the crowd zeigen wir viele Leute beim Betreten und Verlassen eines großen Bürogebäudes im Zentrum von New York; dann schwenkt die Kamera nach oben, nimmt ein Muster aus unzähligen Fenstern auf und macht die imponierende Höhe des Gebäudes deutlich. Die Kamera fährt dann an dem Gebäude empor, gleitet an vielen Stockwerken und Fenstern vorbei, bis sie an einer Etage anhält und sich auf ein Fenster zubewegt. Durch das Fenster kann man Hunderte von Schreibtischen und Büroangestellten erkennen. Die Kamera bewegt sich durch das Fenster und fährt in einem schrägen Winkel von oben auf einen Tisch und einen Angestellten zu – unseren ‚Helden’ – , der sich auf seine monotone Arbeit konzentriert.

Diese Kameraoperation sollte eine bildliche Auflösung für unser Thema sein – ‚one of the crowd’ – und wurde so ausgeführt: die erste Einstellung wurde in New York City mittags am Eingang des Equitable-Life-Insurance-Gebäudes aufgenommen. Die Kamera begann ihren Schwenk nach oben und als die Fenster bildfüllend waren, machten wir eine fast unmerkliche Überblendung zu einem Miniaturmodell im Studio. Dieses Modell lag flach auf dem Boden und die Kamera fuhr horizontal darüber hinweg. In das vorher ausgewählte Fenster war eine Vergrößerung der fotografierten Innenansicht geklebt, Die Kamera bewegte sich auf das Fenster zu, und wir machten eine zweite weiche Überblendung ins Innere des riesigen Büros. Die Schreibtische füllten ein komplettes, kahles Atelier und die Illusion von Authentizität wurde verstärkt durch die Nutzung der originalen Wände und des Bodens des Ateliers ohne spezielle Ausstattung.

In einer Szene brauchten wir einen furchtbar langen Korridor, der sich scheinbar endlos hinzog. Cedric Gibbons, der Chef der Architektur-Abteilung bei MGM, entwarf und baute einen Korridor mit verstärkter Perspektive, wo jede weiter zurückliegende Tür kleiner und kleiner wurde. Wir erwogen sogar, zwergenhafte Leute vor die Miniaturtüren zu stellen.

*****

Im mensch der masse (deutscher Titel für the crowd) findet sich folgendes sehr eindrucksvolle Motiv: Ein kleiner Junge sitzt mit seinen Kameraden und erzählt ihnen gerade: „Mein Vater sagt immer…“, da bemerkt er einen Auflauf vor dem Haus seiner Eltern, einen Krankenwagen, eine Bahre wird ins Haus getragen. Voll böser Ahnung läuft er hinüber. Und nun sieht man folgendes Bild. Die Kamera ist im Treppenhaus aufgebaut, oben im ersten Stock, mit der Blickrichtung nach unten. Tief unten sieht man sehr klein die Haustür, und von dort aus führt die Treppe, sich in sehr kräftiger Perspektive verbreiternd, nach oben. Unten, durch die kleine Haustür, drängen sich Menschen ins Haus, die durch die Nachricht von dem Unfall herbeigelockt sind. Ganz klein sieht man sie, sie wimmeln da unten herum. Und plötzlich drängt sich durch sie hindurch der kleine Junge, nun steigt er langsam, ängstlich und doch voller Drang, zu erfahren, was geschehen ist, die Stufen hinauf. Zuerst ist er noch ganz klein, dann aber wird er größer, und die Stufen werden breiter, und die Masse der Menschen bleibt hinter ihm zurück, und nun kommt er näher, auf der leeren, breiten Treppe, die, je näher er zum Apparat heranklettert, immer riesenhafter ist, immer mehr leeren Raum um ihn freigibt, und da klettert er entsetzlich allein nach oben – ein einsames Kind, dem der Vater entrissen ist.

Das Grandiose dieser Wirkung liegt in der Einfachheit und Eindeutigkeit der verwendeten Mittel. Nichts ist trivialer, als dass eine Treppe sich in der Entfernung verschmälert, aber diese selbstverständliche Tatsache ergibt, in diesem Zusammenhang ausgenutzt, ein so tiefes, einfältiges, sinnfälliges, zwingendes Symbol, wie man es in schönen Volksliedern findet.

(Rudolf Arnheim. Film als Kunst. Berlin 1932).

hallelujah (1928-29). Kamera: Gordon Avil. Ton: Douglas Shearer. Schnitt: Hugh Wynn. Mit Daniel L. Haynes, Nina Mae McKinney, William Fountaine.

Im Süden Amerikas, in den zwanziger Jahren. ‚Zeke’, ein Baumwollarbeiter, verspielt den Saisonertrag seiner ganzen Familie, tötet fahrlässig seinen Bruder und wird aus Reue Wanderprediger. Er wird einem leichten Mädchen hörig, lebt mit ihr zusammen, bis sie ihm mit einem früheren Liebhaber davonläuft. Zeke tötet den Rivalen, büßt in einem Arbeitslager und kehrt schließlich zu seiner Familie heim. Ein Tonfilm, ein Musical, voll Sympathie für seine Protagonisten.

*****

King Vidor im Gespräch

Mein erster Tonfilm, hallelujah, spielt nur unter Schwarzen. Ich hatte ihn noch als Stummfilm geplant und geschrieben. MGM gab aber zunächst seine Einwilligung nicht. Als der Tonfilm kam, sagten sie bei MGM plötzlich Ja. Für die Außenaufnahmen sollte ich nach Arkansas und Tennessee fahren, aber wir hatten keine tragbare Tonausrüstung. Tonaufnahmegeräte, synchronisiert mit Kameras, gab es nur in den Studios. Die Kameras liefen ja keineswegs geräuschlos, und man versteckte sie im Studio in diesen großen, eisboxähnlichen Kästen. Aber für Außenaufnahmen gab es so etwas noch nicht. Als es hieß, „okay, dreht den Film“, sind wir in den Süden gefahren und haben stumm gedreht. Die Kamera hatte keine Startmarkierung und lief nicht gleichmäßig. Nach sechs Wochen waren wir wieder zurück, und ich gab das Material zum Entwickeln und Nachsynchronisieren. Doch dafür existierten keine entsprechenden Geräte. Wir ließen uns also die Bilder in der Projektion vorführen und probierten immer wieder, die nachträglich aufgenommenen Töne synchron zu kriegen. Der Vorführer machte ein Zeichen auf dem Filmstreifen, wenn ich aus dem Saal ein Signal gab. Das war kein exaktes Verfahren, denn bis das Signal ankam, war das Bild ja schon weitergelaufen. Aber es ging einigermaßen, und Hugh Wynn, mein erfahrener Cutter, versuchte weiter sein Glück. Schließlich drehte er durch, flippte total aus. Er warf eines Tages mit Filmbüchsen um sich, machte sie auf, rollte die Filme aus, und am Ende war alles völlig durcheinander. Er wurde nach Hause gebracht und ins Bett gesteckt. Dort blieb er ein paar Tage, kam dann wieder und brachte Bilder und Töne zusammen. Der Film wurde von vielen Kritikern gerade wegen seines Tons gelobt: Geräusche wie Schritte, Wasserrauschen und was wir sonst an Toneffekten gemacht haben, fielen auf. Bei Originalton wäre der Eindruck nicht so überwältigend gewesen. Die nachträglich hergestellten Töne hatten einen ganz spezifischen Klang.

*****

Es ist alles andere eher als ein Zufall, dass der Film in Photographie und Montage überraschende Ähnlichkeiten mit den Russenfilmen zeigt. Diese Ähnlichkeiten sind sachlich begründet, denn hier und dort herrscht das Kollektiv, und hier und dort leben die Menschen in Verbundenheit mit der Landschaft. Ein Russe könnte die Baumwollernte gedreht haben, den Zug der schwarzen Landleute durch die Plantage. Die Übereinstimmung folgt von selber aus den Gegenständen, die übereinstimmen, und aus der Hingabe der Regisseure an sie. Auch die Einstellungen sind einander verwandt. Wie ein einzelner, auf dem gerade der Akzent ruht, sich aus der Masse hebt, wie die von der Natur geprägte und in sie eingebettete Physiognomie benutzt wird, wie das vom Standpunkt der Gemeinschaft aus Fremdartige in ungewohnter Perspektive erscheint – die Russen machen das alles genauso.

Der Film, an dem zwei Jahre gearbeitet wurde, übertrifft auch als Tonfilm die meisten neueren Erzeugnisse und gewiss alle deutschen. (Bei uns können natürlich Auch nicht die Mittel aufgebracht werden, die hier zu Gebote standen.) Das liegt zunächst an der Wahl des Stoffes. Diese Negergemeinde war von vornherein für den Tonfilm prädestiniert. Musik ist bei ihr keine seltene Dreingabe, sondern gehört mitten in den Alltag hinein, und der stumme Film hätte eine solche Wirklichkeit um so weniger bewältigen können, als ihr Lokalkolorit mindestens im selben Maße akustisch wie optisch bestimmt ist. Amerikanische Sätze in Negermündern: das sind Naturlaute, sinnvolle melodiöse Katarakte, die auch dem etwas bedeuten, der das Amerikanische nicht beherrscht. Der Regisseur von masse mensch (the crowd) und die grosse parade (the big parade) hat seine glückliche Hand schon damit bewiesen, dass er gerade dieses vorgeformte Material auswertete. Und er hat ihm niemals Gewalt angetan, seine realistischen Absichten vielmehr auch dem Ton gegenüber durchgesetzt. Es wird gesungen, wo gesungen werden muss. Geräusche und Sprache werden nirgends herbeigezerrt; sie stellen sich ein, sobald die Komposition es verlangt. Man wird, wie ich hoffe, bald zu Tonfilmen kommen, in denen die Töne nicht mit den Bildern übereinstimmen, sondern, scheinbar unabhängig von ihnen, ihre eigenen Kurven beschreiben. Bei Vidor sind sie noch synchronisiert und nicht so frei verwandt wie zum Beispiel in dem neuen René Clair-Film sous le toits de paris. Dafür haben sie aber eine Kraft der Aussage, die mehr als nur illustrativ ist. Ich denke etwa an die Rufe des verlassenen Mädchen, das in der Nacht ihrem geliebten nacheilt: Klagerufe, die ein selbständiges Leben führen – man weiß nicht, ob sie den Bildeindruck vertiefen helfen, oder ob die Bilder ihnen erst entströmen. Mehr noch: der Ton, so nachdrücklich er eingreift, lähmt kaum je die Beweglichkeit der Kamera. Sie wandert wie im stummen Film ungehindert umher, und auch die Montage lässt sich keine der Möglichkeiten verkümmern, die von der Mehrzahl unserer Regisseure preisgegeben worden sind. Es fehlt nicht an optischen Phantasien, wenn die Situation sie fordert (das Solospiel der Hände während der religiösen Ekstase). Eine außerordentliche Leistung ist die Szenenreihe, in der Zeke seinen Widersacher verfolgt. Durch Wasserläufe und Wälder hindurch jagt er den Mann. Man hört das Plätschern, das Rauschen und Keuchen; man sieht die Undurchdringlichkeit der Laubmassen und der Baumstammheere: Und es ist, als seien Gewalten niedergestiegen, von denen wir als Kinder aus den Sagen wussten.

(Siegfried Kracauer, Frankfurter Zeitung, 4. 10. 1930)

billy the kid (1930). Kamera: Gordon Avil. Ton: Douglas Shearer, Paul Neal. Schnitt: Hugh Wynn. Mit Johnny Mack Brown, Wallace Beery, Kay Johnson.

Eine – nach Erscheinen des Buches „The Saga of Billy the Kid“ von Walter Noble Burns (1926) die erste – Version der Geschichte von William Bonney, genannt Billy the Kid. 1878 in New Mexico. Billies väterlicher Freund, der Rancher Tunstall, wird ermordet. Billy unternimmt – außerhalb der Legalität – einen Rachefeldzug gegen die Mörder. Am Ende wird er nicht erschossen, sondern reitet – begleitet von den guten Wünschen des Sheriffs Pat Garrett – mit seiner Braut davon.

King Vidor im Gespräch:

billy the kid war ein Schwarzweißfilm, aber wir drehten ihn sowohl in 35 als auch in 70mm. MGM wollte einen Film in 70mm, Fox machte damals auch einen. Sie hatten zwölf Kinos in den ganzen Vereinigten Staaten, um diese Filme vorzuführen, und als für die Projektion investiert werden musste, fingen die Kinobesitzer an zu jammern: „Wir zahlen noch für die Umstellung auf Ton, wir haben Schulden, und jetzt kommen Sie mit dieser Riesenleinwand.“ Da setzten sich die Chefs von MGM und Fox zusammen – das waren die Brüder Nicholas und Joe Schenck – und stoppten die ganze Geschichte. Aber billy the kid wurde in beiden Formaten gezeigt. Viele hatten die Chance, den Unterschied selbst zu sehen, denn am Grand Canyon hatten wir in 70 und in 35mm gedreht. Wir guckten uns das Ergebnis in der Projektion genau an. In 70mm sah der Grand Canyon aus wie der Grand Canyon, in 35mm nur wie ein kleines Bild vom Grand Canyon. Wir sagten „Sie sind verrückt, Sie müssen die 70mm unbedingt beibehalten.“ Aber wir zogen den Kürzeren.

Bei der Vorbereitung und Drehortbesichtigung zu billy the kid haben wir uns sehr um Authentizität bemüht. Die Dreharbeiten haben dann wesentlich weniger Spaß gemacht, weil ich mich hatte breitschlagen lassen, einen Footballspieler für die Hauptrolle zu nehmen, der mit dem Studio einen Vertrag hatte und unbedingt beschäftigt werden musste. Ich war über den fertigen Film dann so ärgerlich, dass ich ihn mir seither nicht mehr angesehen habe.

*****

MGMs neues Großbildverfahren, genannt ‚Realife’, hat den entscheidenden Vorteil gegenüber ‚Grandeur’ und den anderen Breitwand-Erfindungen, dass es mit einer Positivkopie des Standardformat projiziert werden kann. Das Ergebnis ist kolossal beeindruckend, weil das Bild die Leinwand nicht nur in der vollen Breite der Bühne des Capitol füllt, sondern auch höher ist als bei den anderen Verfahren. Der Film ist in erster Linie erwähnenswert wegen dieser Großbilderfindung, denn die Story ist nur ein mäßig unterhaltendes, oft nicht überzeugendes Western-Melodram. Die riesige Leinwand erlaubt es dem Regisseur, seine Geschichte mit weniger Großaufnahmen vor uns auszubreiten, als er sie beim Normalformat verwendet hätte. Aber Mr. Vidor benutzt gelegentlich doch Großaufnahmen, um Ausdruck oder Aktion seiner Figuren zu betonen. Der Blick auf die Riesenleinwand ist so überwältigend, dass einem – wenn man sich jetzt einen Film im Normalformat ansieht – das Standardformat lächerlich klein vorkommt.

(Mordaunt Hall, The New York Times, 18.10.1930)

Vidors billy the kid wurde nie bei uns gezeigt.

the texas rangers (1936). Kamera: Eddie Cronjager. Ton: Harold Lewis. Schnitt: unbekannt. Mit Fred MacMurray, Jack Oakie, Lloyd Nolan, Jean Parker.

Texas um 1850. Drei Eisenbahnräuber. Zwei wechseln die Fronten und schlagen sich auf die Seite des Rechts. Der Dritte setzt sich an die Spitze einer Bande. Er wird von seinen ehemaligen Kumpeln verfolgt. Den einen bringt er um, vom anderen wird er umgebracht. Dazwischen: Indianerüberfälle.

King Vidor im Gespräch:

Einen Kran benutzte ich zum ersten Mal bei texas rangers in Mexiko. Ich hatte diese Art von Kamerabewegung schon gesehen, war mir aber nicht sicher, denn Griffith benutzte einen Ballon bei intolerance. In the crowd geht die Kamera außen an einem Gebäude zwanzig Stockwerke in die Höhe; das drehten wir mit einem Modell. Als ich unten in Mexiko war, wollte ich eine Einstellung mit einem Kran machen. Ich beschrieb einem Tischler, was ich haben wollte, und fragte ihn, wie lange es dauern würde. „Geben Sie mir ein paar Stunden“, sagte er. Er nahm einen Telefonmast, konstruierte eine Kippe mit Gegengewichten und setzte die Sache auf einen Wagen, so dass der Kameramann auch noch damit fahren konnte.

*****

Mr. Vidor ist einer der besten unter den populären Regisseuren; D. W. Griffith, ein noch größerer Künstler, ist sein Lehrmeister. Nur jemand, der eine gehörige Portion von Griffith gelernt hat, kann einen Kampf zwischen Indianern und einer Handvoll Rangern mit so einem Gespür inszenieren für die alte, spannende Ungewissheit: wird rechtzeitig Hilfe kommen? Die Indianer klettern schon über die Felsen, die Revolver der Verteidiger versagen, da kommen die Retter galoppierend zwischen den Hügeln hervor. Unsere intellektuellere Zeit begünstigt Vidor, denn in einem Griffith-Film wäre es undenkbar gewesen, dass Hilfe nicht rechtzeitig kommt, während wir heute ein bisschen zweifeln dürfen.

(Graham Greene, The Spectator, 9.10.1936)

the texas rangers lief 1936 unter den Titel grenzpolizei texas in Deutschland; nach dem Krieg bei uns nie im Kino, nie im Fernsehen.

*****

northwest passage (1939). Kamera: Sidney Wagner, William V. Skall. Ton: Douglas Shearer. Schnitt: Conrad A. Nervig. Mit Spencer Tracy, Robert Young, Walter Brennan.

1759. Eine englische Truppe unternimmt eine militärische Expedition gegen einen mit den Franzosen liierten Indianerstamm.

King Vidor im Gespräch:

northwest passage war mein erster Farbfilm. Die Soldaten sollten sich von ihrer Umgebung nicht abheben, gewissermaßen Tarnfarben tragen. Aber dann sahen ihre Uniformen auf einmal so knallgrün aus, dass man sie schon aus doppelter Entfernung erkennen konnte. Weder in den Bergen noch im Gebüsch waren sie zu verstecken. Mir fiel das beim Angucken der ersten Muster auf, und ich fragte „Warum leuchten die denn so?“. „Das ist die Farbe, wie sie Mr. Zanuck von der Fox schätzt“, sagte man mir, „es ist eine Frage der Farbstoffe.“ Daraufhin ich: „Wir müssen was dagegen tun. Wir können die Männer nicht so irisch-grün rumlaufen lassen.“ Dann änderte, glaube ich, Technicolor die Farbstoffe und wir änderten die Kostüme. Das nächste, was ich unternahm, war – Malen. Ich fing an zu malen, um herauszukriegen, was warme und was kalte Farben sind, und tatsächlich wurde mir ihre unterschiedliche Bedeutung beim Malen klar. Wir drehten an Originalschauplätzen. Die Helden sollten einige Strapazen erleiden, wenn sie durch die Sümpfe stapfen. Natürlich sah man den Himmel. Und der war so blau, dass er die ganze Szene verdarb. Wir mussten erstmal lernen, mit blauem Himmel umzugehen, damit er den Eindruck von Mühsal und Verzweiflung nicht zerstörte. Schwierigkeiten: die Kamera wog um die 800 Pfund, es wurden sehr viele Extralampen gebraucht, die Mikrofone warfen Schatten, und die Bogenlampen erzeugten Geräusche, die für die Mikrofone zu aufdringlich waren. So gab es dauernd Probleme, und oft fehlte nicht mehr viel, um einen zu entmutigen und aufgeben zu lassen.

*****

Schwere Boote werden über einen Bergkamm geschleppt, ein reißender Strom wird durchquert, ein Sumpf durchwatet – es sind Augenblicke äußerster Anstrengung zur Überwindung der Natur, in deren Darstellung sich Vidors Kunst vollendet. In der Natur finden die Rangers ihr Vorbild, ihr verwandeln sie sich an, um sie zu überwinden, bis alles Menschliche aus ihnen geschwunden scheint. Dann wird aus der Truppe in den laubgrünen Uniformen eine einzige riesige Raupe oder eine Liane aus Menschenleibern. Menschliche Vollendung in der Tat schlägt um in totale Entfremdung, führt zum Rückfall in einen vormenschlichen Naturzustand – darin, wie er das in Bilder gefasst hat, ist Vidor unerreichbar geblieben.

(Enno Patalas, Filmkritik, März 1969)

nordwest-passage wurde früher einmal von MGM verliehen; lief zuletzt am 25. 3. 1981 in S 3 und am 8. 4. 1981 im WDF.

King Vidor im Gespräch

Ich bin oft gefragt worden, ob ich lieber in einem großen Studio arbeite als in einem kleinen, eigenen Betrieb. Bei MGM hat es mir eigentlich gefallen, denn die hatten prachtvolle Abteilungen, die mit Spezialeffekten helfen konnten und die alles bauten und bewerkstelligten. Sie hatten für alles spezielle Leute. Und es gab eine Reihe guter Cutter zum Aussuchen. Um die Schauspieler musste man mehr oder weniger kämpfen. Aber wenigstens waren sie vorhanden. Wenn ich allerdings bei MGM James Cagney haben wollte, konnte ich ihn nicht kriegen, es sei denn ein Handel wurde abgeschlossen, in der Art, dass Clark gable dafür an Warner Bros. Ausgeliehen wurde. Ich fand es gut, möglichst neue Schauspieler einzusetzen.

Ich glaube, der Cutter ist der Arbeit des Regisseurs enger verbunden als irgendjemand sonst. Natürlich: Der Kameramann ist auch ganz nahe am Regisseur, aber er hat außerdem seine eigenen Probleme, zum Beispiel mit dem Licht. Kameramann und Regisseur arbeiten eng zusammen bei der Festlegung von Einstellungsgrößen, Kamerabewegungen, überhaupt beim Entwurf der Bilder. Was aber das Gefühl für den gesamten Film und die einzelnen Sequenzen betrifft, so habe ich mich immer darum bemüht, meine Vorstellungen so genau wie möglich mit den Überlegungen des Cutters in Übereinstimmung zu bringen. Man kann als Regisseur mit niemandem sonst über die Gesamtwirkung eines Films reden, nicht mit dem Kameramann, nicht mit den Schauspielern und auch nicht mit dem Drehbuchautor.

Frage: Konnten Sie denn bei Ihren Filmen über den endgültigen Schnitt entscheiden?

Das war immer ein heißes Thema in der Directors Guild. Ich weiß nicht genau, wie es heute damit steht, aber soweit ich mich erinnern kann, kam es in dem Punkt nie zu einer endgültigen Klärung. Ich glaube, die Guild hatte das so gemanaged: Der Regisseur konnte den Film nach seinen Ansichten schneiden. Er hat eine erste Fassung (first cut) gemacht, und dann, nach einigen Previews und Diskussionen darüber, eine zweite Fassung, die endgültig sein sollte. Aber trotzdem konnten das Studio und die Produzenten nachher noch an dem Film herumschneiden, wenn sie es wollten. Heute gibt es natürlich auch Regisseure, die die Rechte an ihrem Film haben. Meine Erfahrungen beziehen sich vor allem auf die großen Studios. Die Bosse waren dort immer sehr beschäftigt, und sie wussten auch, dass du über deine eigene Arbeit genauer orientiert warst als sie. Aber zwei Ausnahmen gab es – beide Male war der Film angeblich zu lang. Der eine, war and peace, wurde um zwanzig oder dreißig Minuten gekürzt, aber ich durfte das nicht selbst tun. Darüber war ich ziemlich wütend. Den anderen Film, american romance, drehte ich für MGM. Alles, war fertig, sogar die Vorpremieren waren schon gelaufen, als sie plötzlich anfingen, an dem Film herumzuschnippeln und vierzig Minuten rauszunehmen, und das, obwohl ich den Film auch geschrieben und produziert hatte. Deshalb verließ ich MGM. Beim Gehen traf ich meinen Cutter, und er sagte „Ich schäme mich, Dich anzusehen. Der Film ist ruiniert.“

Normalerweise haben sie aber meine Filme nicht angerührt. Ich kann mich da nicht beklagen. Manchmal gab es Vorschläge, denen ich dann zustimmte oder auch nicht. Ich kann meine Erfahrungen aber nicht verallgemeinern. Ich glaube, George Cukor ging es ähnlich wie mir. Bei John Ford war es insofern anders, als er seine Filme meist nicht selbst montiert hat. Nach den Dreharbeiten ist er in der Regel weggefahren, am liebsten mit dem Schiff nach Honolulu. Mit dem Schneiden wollte er nichts zu tun haben. Ich weiß, dass Ford beim Drehen öfter seine Hand oder seinen Hut vors Objektiv gehalten hat, so dass die Cutter dann die Einstellung nicht verwenden konnten. Er hielt das wohl für eine Vorsichtsmaßnahme. So mussten sie mehr oder weniger seinen Absichten folgen, wie sie sich aus dem gedrehten Material ergaben. William Wyler stand in dem Ruf, stets viele Takes zu machen. Es gibt eine Menge Geschichten über Wyler. Er sagte einmal, er fände den fünften Take besser als den zehnten und fünfzehnten. Da haben sie alle fünfzehn Takes entwickeln lassen, und er saß dann davor und diskutierte lange, ob der fünfte wirklich besser sei als der zehnte.

Ich selbst habe wenig Material verbraucht. Ich musste nie nachts im Vorführraum sitzen, um mir riesige Materialmengen vom Tage anzugucken. Ich wusste, was ich wollte, und außerdem kann man beim Drehen auch schon viel sehen. Nur selten habe ich mehr als zwei Takes entwickeln lassen, manchmal nur einen. Da gibt es einen neuen Regisseur, Cimino, der hat the deer hunter gemacht und dreht jetzt einen Western. Vor ein paar Tagen traf ich seinen Cutter, der klagte furchtbar: Cimino dreht alles x-mal, im Schneideraum liegen Berge von Material, sie schneiden drin herum, und Cimino hofft, dass sich das irgendwie zusammenfügt. Sein Budget hat er schon lange überzogen, aber er dreht immer neue Szenen und ertrinkt im Material. Ich hatte nie Spaß daran, Geld zu verschwenden.

Ich mochte auch keine Szenen „in Reserve“ drehen, nur auf den Verdacht hin, dass man sie vielleicht brauchen könnte. Natürlich drehte man stumme Großaufnahmen und Naheinstellungen, um einen möglicherweise zu lang geratenen Dialog durch Zwischenschnitte unterbrechen zu können. Aber ich war gegen Extraszenen und Extratakes. Der Schnitt sollte immer dem Stand der Dreharbeiten entsprechen, so dass man nach jeder fertigen Sequenz oder Rolle sehen konnte, ob noch etwas fehlte – bevor die Dekoration abgerissen wurde und die Schauspieler nach Hause gingen. Deshalb sollte der Cutter im Schneideraum sein und nicht auf dem Set. Alle vier bis fünf Tage sahen wir uns die grob montierte Fassung an. Aus zwei Gründen: erstens um die Arbeit des Cutters zu besprechen und zweitens um zu sehen, ob wir zusätzlich Takes brauchen. Der Cutter sagte dann etwa „Hier fehlt noch eine Großaufnahme.“

In Italien, bei der Arbeit an war and peace, hatten wir einen italienischen Cutter und ich benutzte zum ersten Mal einen deutschen Schneidetisch, glaube ich. Das war sehr angenehm, weil man – anders als bei der amerikanischen Moviola – zu mehreren an dem Tisch sitzen, schneiden und das Material durchlaufen lassen kann. Ich habe auf meiner Ranch auch einen 16mm-Schneidetisch stehen, und meine Moviola und mein Synchronizer sind nicht annähernd so bequem wie dieser Tisch.

Frage: Haben Sie in den letzten Jahren mit 16mm gearbeitet?

Ich habe einige halbstündige Dokumentarfilme gemacht. Von einem Film besitze ich zwei Kopien, ich habe nur noch keinen Verleiher. Einen anderen Film, den ich vor acht Jahren gedreht habe, wollte ich eigentlich nie öffentlich zeigen. Aber die Zeiten haben sich geändert, heute würde ich ihn gern herausbringen. Er heißt truth and illusion, ein Vorwort zur Metaphysik.

Frage: Welche Kamera benutzen Sie?

Eine Beaulieu. Die erste habe ich in Paris gekauft, vor vielen Jahren. Na, was fange ich mit ihr an, fragte ich mich, und dann habe ich eines Nachts eine Geschichte geschrieben, bin zurückgefahren und habe hier gedreht. Ein mehr oder weniger persönlicher Film, für mich und meine Freunde, wie ein home movie. Im Augenblick habe ich gerade einen Film über eine amerikanische Kleinstadt in Arbeit. Ich will nur zeigen, was dort so läuft. Großstädter wissen, glaube ich, nicht, wie es in einer Kleinstadt zugeht, was die Leute dort treiben. Für den Film habe ich eine Kamerafrau und eine Tonfrau engagiert, junge Leute. Ich selbst will nicht mehr hinter der Kamera stehen.

*****

King Vidor wohnt einen Teil des Jahres auf seiner Ranch in Paso Robles, auf dem halben Weg zwischen Los Angeles und San Francisco, und den anderen Teil in Beverly Hills, La Altura Road: das ist ein schmales Tal, das in die Hügel hinausgeht. Sein Anwesen: ein großes Haus am Hang, ein Park und ein kleines Häuschen, unter Bäumen versteckt, die Arbeitsstätte.

Es war schön, unter den Bäumen zu sitzen und ihm zuzuhören, dem 84-, 85- oder 86jährigen, der so lebendig erzählt. Er hat – gemessen an John Ford oder Raoul Walsh – nicht viele Filme machen können, nur 54, davon 28 Tonfilme. Den einen oder anderen gibt es ja im Fernsehen. Aber wo kann man auf einer großen Leinwand duel in the sun sehen?

Anmerkungen:

Vidors Geburtsjahr ist umstritten. Einige Lexika nennen 1894, zuweilen wird 1895 angegeben, die für mich zuverlässigste Quelle (die Biofilmo-grafie von Olivier Eyquem in Positif 163) datiert Vidors Geburt auf 1896.

Wenn „King Vidor im Gespräch“ zitiert wird, handelt es sich um Auszüge aus einem Interview, das Heide Breitel, Klaus Feddermann und Hans Helmut Prinzler im September 1980 in Beverly Hills mit King Vidor geführt haben.

Übersetzungen der amerikanischen Texte: Bettina Thienhaus und Hans Helmut Prinzler

Filme, Nr. 10, Juli/August 1981.